En 1897, le plan de Roubaix ne montre aucune construction à l’angle du Boulevard de Fourmies nouvellement tracé et du chemin vicinal numéro 2 de Roubaix à Hem, qui va bientôt devenir la rue Linné. La construction va démarrer rapidement. La même année, une demande de permis est déposée pour le n°103, par M. Braco, qui est signalée comme estaminet en 1906 dans le Ravet Anceau…

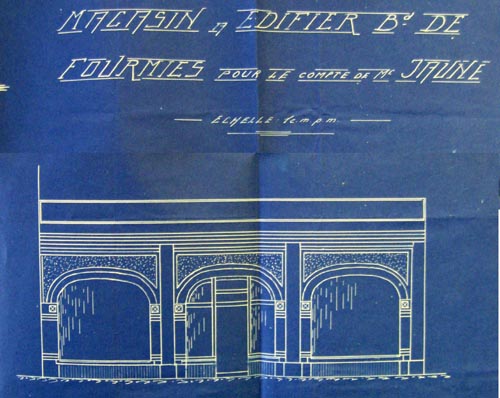

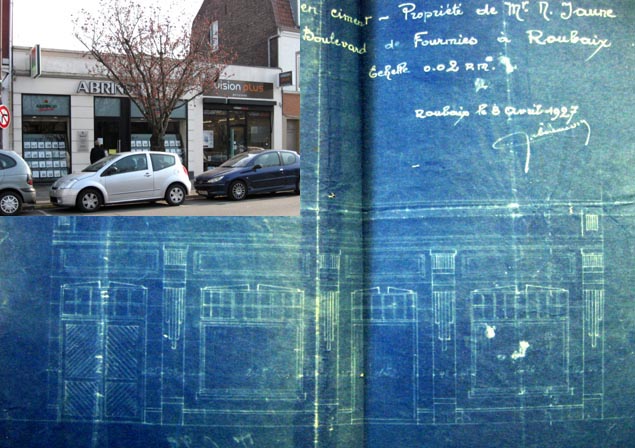

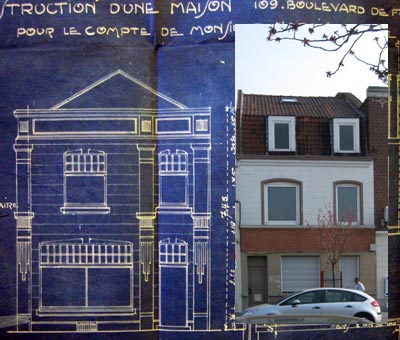

Un des projets de M. Jaune Archives Municipales de Roubaix

Un des projets de M. Jaune Archives Municipales de Roubaix

En 1920, on trouve au n° 105, une maison au nom de M. Donat-Delereux, mais à partir de 1922, c’est M. Jaune, brocanteur qui figure à cette adresse. Il devient ensuite quincaillier de 1925 à 1929. Pour ce changement, Narcisse Jaune a officiellement fait en 1924 la demande de construction d’un magasin. Mais il change d’avis l’année suivante, et demande à faire bâtir un immeuble de trois étages. Il se ravise en 1926 et demande alors l’autorisation de construire d’un magasin au lieu de l’immeuble projeté.

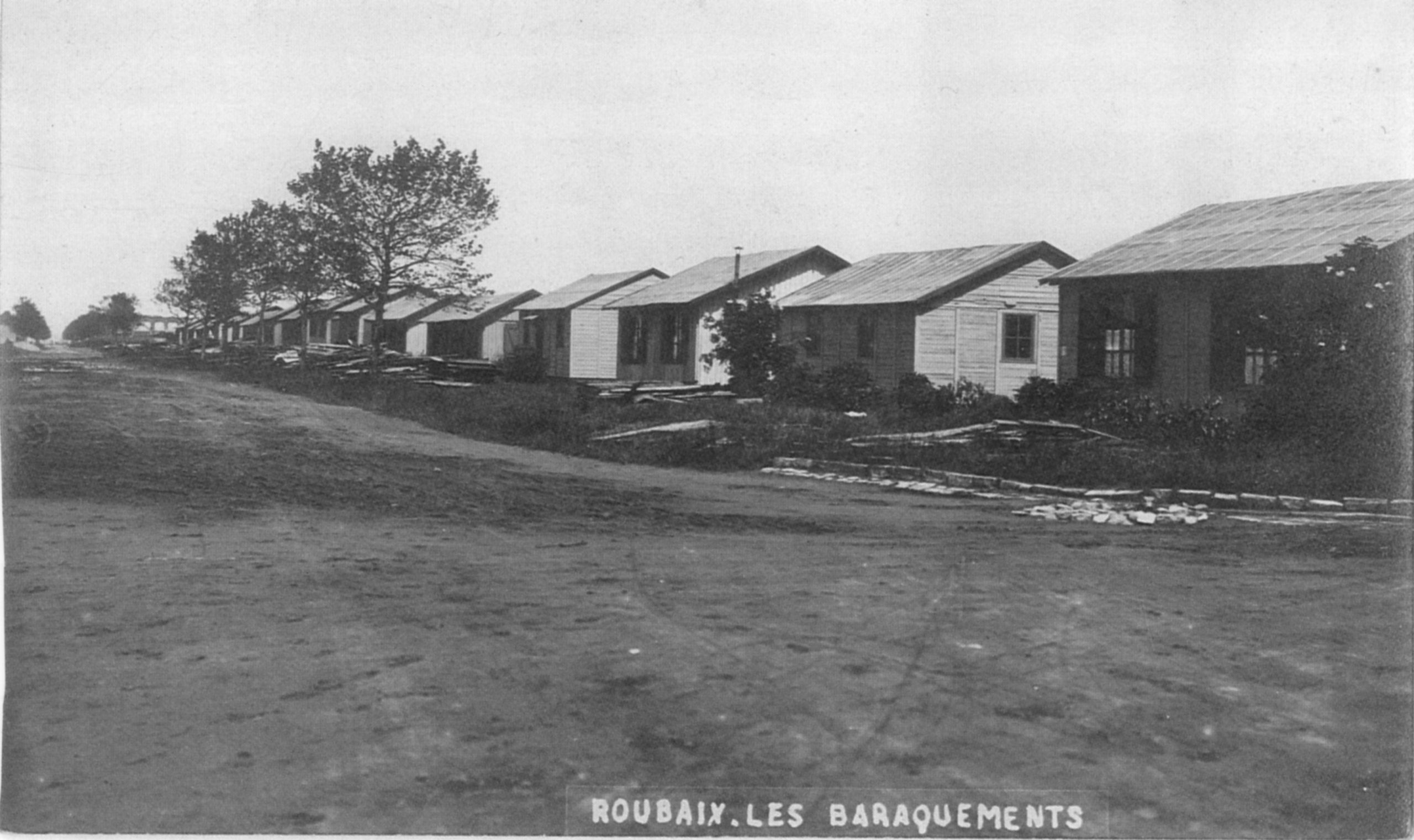

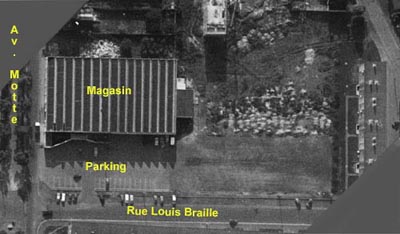

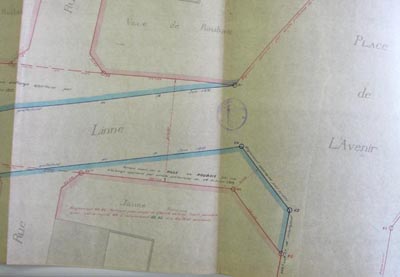

En bleu sur le plan l’ancien tracé de la rue Linné, et en rose celui de la nouvelle avenue.

En bleu sur le plan l’ancien tracé de la rue Linné, et en rose celui de la nouvelle avenue.

A l’occasion de l’alignement de la rue Linné qui va ainsi accéder au statut d’avenue, la propriété de M. Jaune doit être amputée d’un bout de terrain. Le plan de cette opération date de 1925 et l’on aperçoit que sa propriété s’étend jusqu’à l’angle de la rue Linné et de la place de l’Avenir (qui deviendra ensuite la place Spriet). En bleu sur le plan l’ancien tracé de la rue Linné, et en rose celui de la nouvelle avenue.

Cette période de travaux inspire sans doute à Narcisse Jaune quelques projets supplémentaires : transformer la façade de sa maison, et la faire recouvrir de ciment, construire un hangar pour stocker du bois dans sa cour, ainsi qu’une pièce supplémentaire. Quelle frénésie !

Narcisse Jaune possède donc en 1925 une parcelle comprenant les n°105, 107 et 109. Ce constructeur infatigable demande encore en 1927 à faire des modifications intérieures à son immeuble qui est en fait un café, et voudrait aussi obtenir l’autorisation de construire une maison à usage de commerce sur son terrain, au 109. Une maison apparaît effectivement à cette adresse dans Ravet-Anceau à partir de 1932.

En juin 1927, M. Lerouge, (ça ne s’invente pas !) demande l’autorisation de construire au numéro 111 un immeuble, celui de la de pharmacie de l’Avenir. Une partie du terrain de M. Jaune a donc été cédée. En 1932, le commerce de Narcisse Jaune n’est plus un café, mais un magasin de meubles sis au n°105…

Une renumérotation a lieu en 1935. Le n°105 devient n°165. Le magasin de meubles apparaît en 1939 aux n°163-165. Après guerre, en 1955, on retrouve un E. Jaune, toujours aux n°163 et 165, sans autre précision, puis une alimentation générale s’installe au n°167, et un marchand de cycles au n°167 bis…