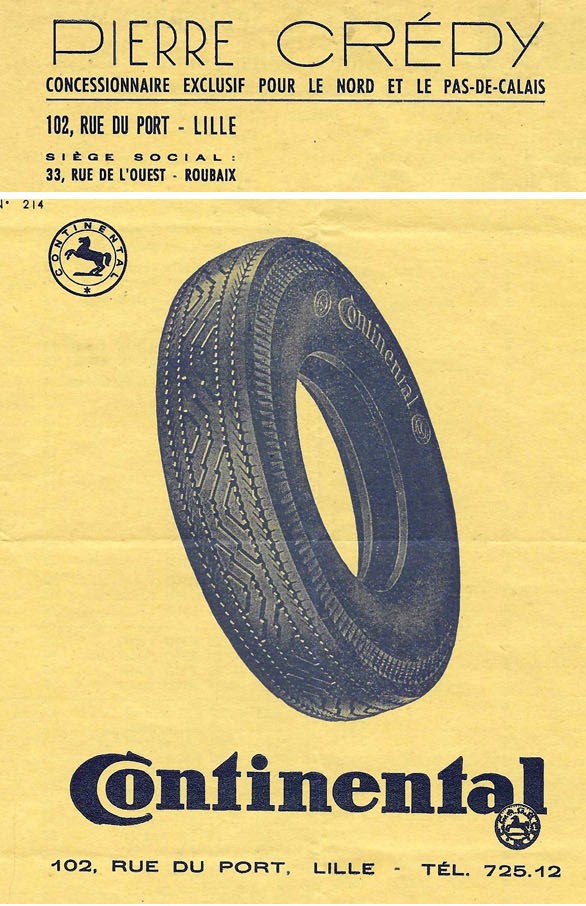

Pierre Crépy est né en 1915. En 1937, il crée son entreprise au 102 rue du Port à Lille : Crépy pneus, importateur exclusif des pneus Continental pour la France et la Belgique

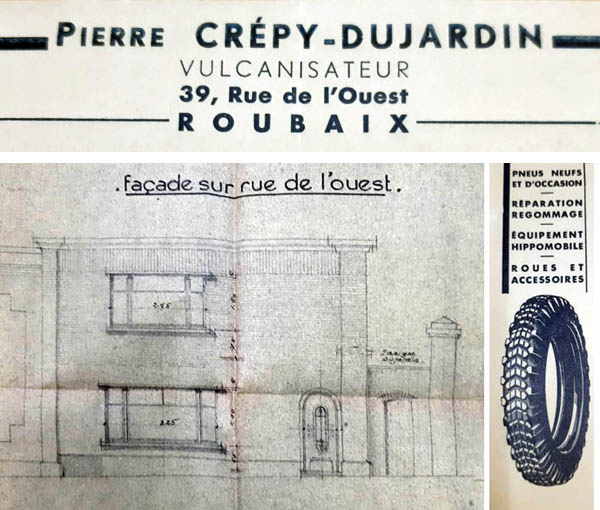

Deux ans après, la seconde guerre mondiale se déclare et l’activité s’arrête brutalement. A son retour de captivité, Pierre redémarre son affaire à Lille, puis s’installe rapidement à Roubaix, à la fin des années 1940, en créant un atelier de vulcanisation Crépy-Dujardin au 39 rue de l’Ouest ( ancien local des Ets Dujardin frères, négociants en charbons ). Pierre Crépy a son domicile personnel à deux pas, au 33 rue de l’Ouest.

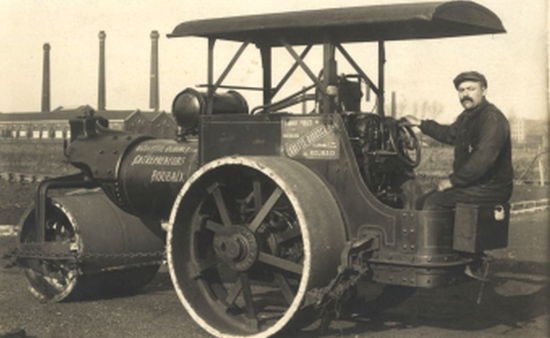

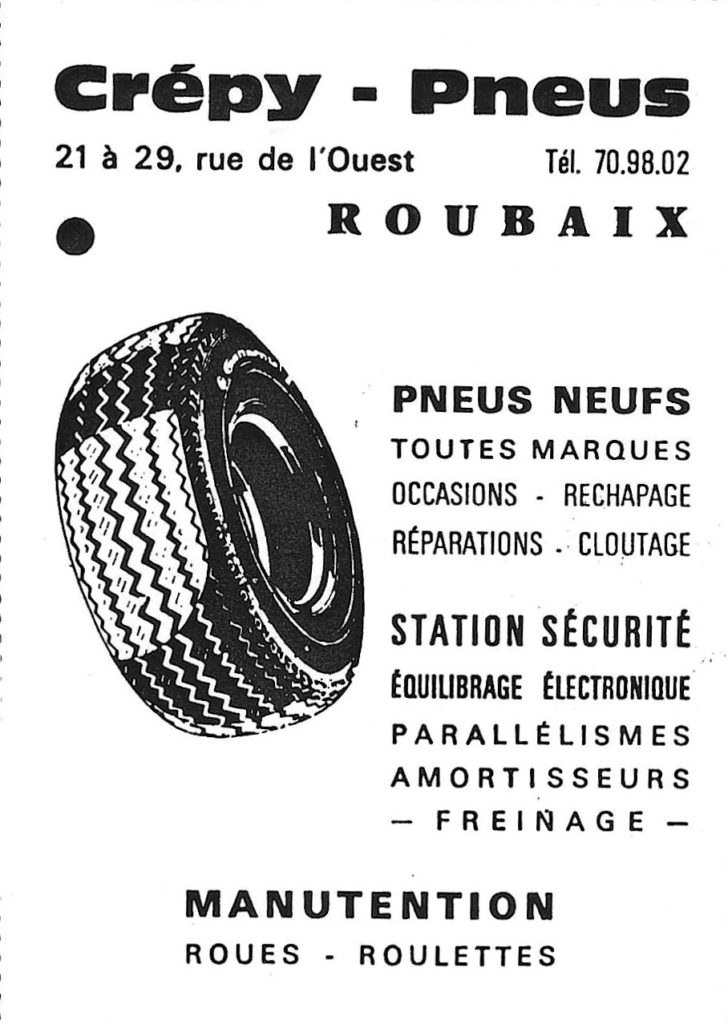

L’entreprise Crépy-Dujardin vend des pneus neufs et d’occasion, répare et regomme les pneumatiques, fournit également du matériel pour les transports hippomobiles, et propose la vente de roues et d’accessoires.

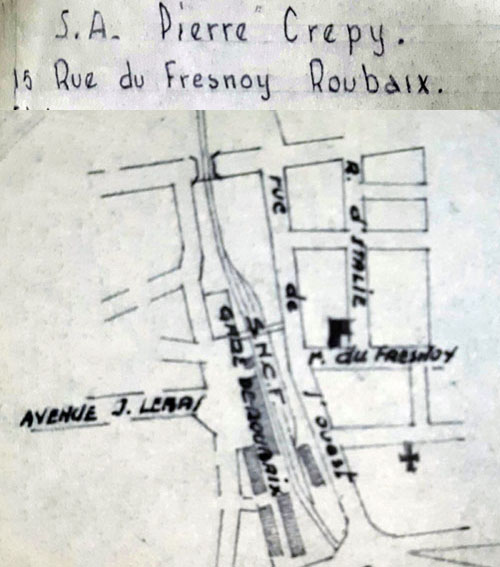

Pierre aménage ensuite, en 1959, un entrepôt de stockage pour ses pneus Continental et son bureau au 15 rue du Fresnoy. Un de ses fils, Pierre-Léon né en 1939, vient aider son père à la gestion de l’entreprise en 1962.

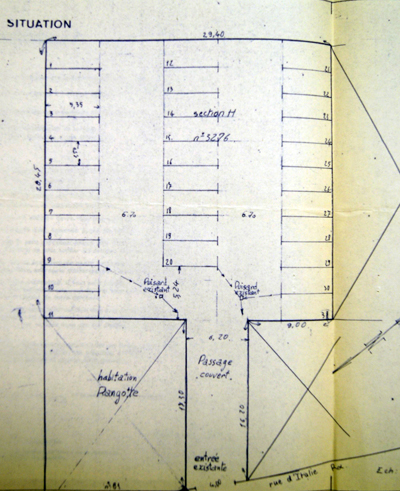

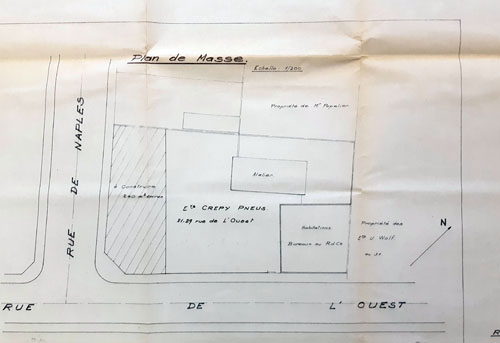

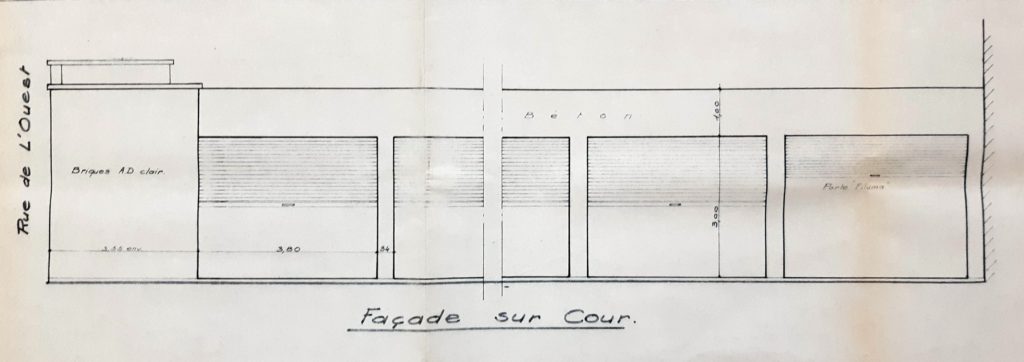

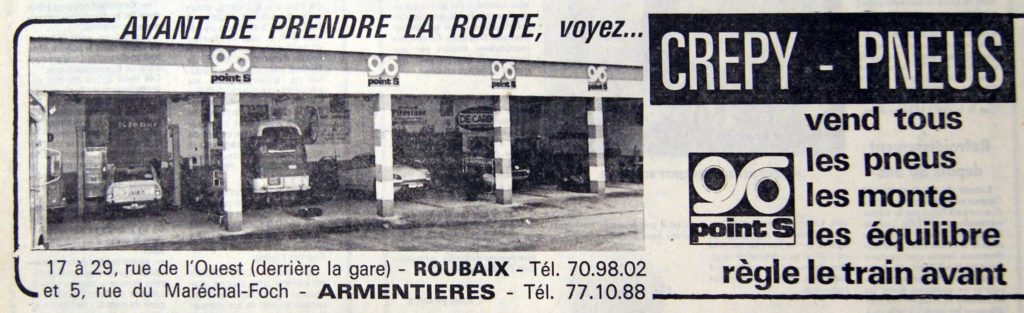

En 1964, Pierre reprend l’entrepôt de Mr Wolf, au 29 rue de l’Ouest, pour y installer son atelier. Il y construit également son bureau et 2 appartements à l’étage. L’architecte choisi est Christian Verdonck, av Jean Lebas à Roubaix.

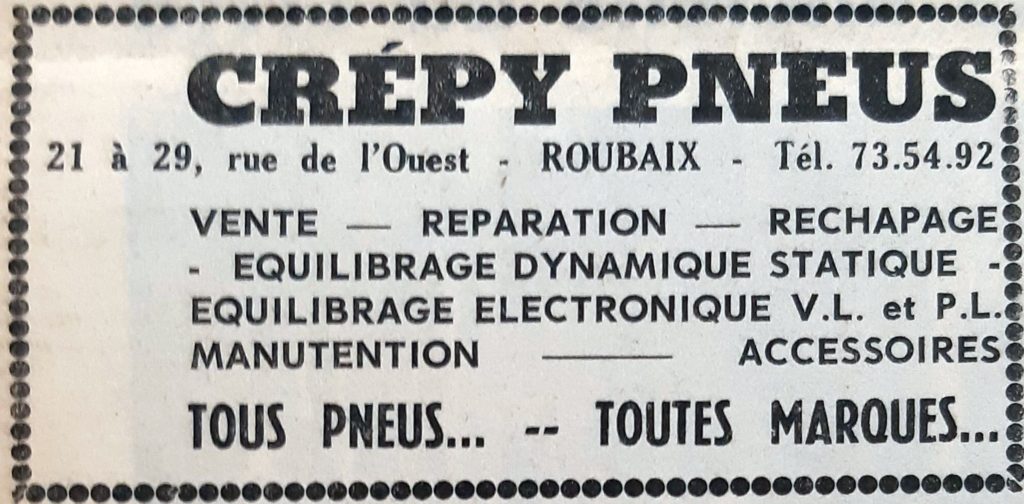

Pierre vend des pneumatiques neufs et d’occasion de toutes marques, répare les crevaisons, rechape les pneus usagés, propose l’équilibrage électronique et le cloutage des pneus hiver. Il développe son commerce en proposant des services annexes et complémentaires : amortisseurs, freinage etc

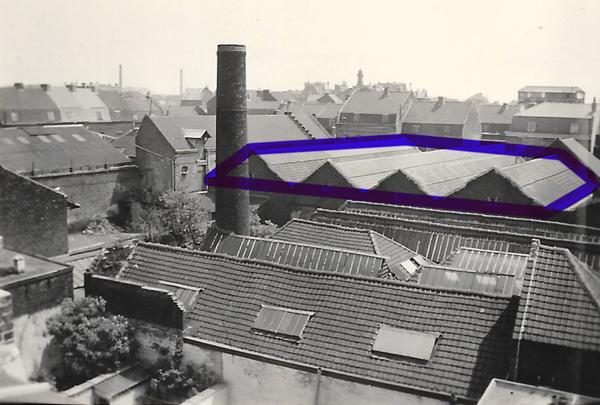

Pierre-Léon rachète en 1971, un bâtiment situé au 20 rue de Naples, à Michelin. C’est un dépôt dédié aux poids lourds, il y aménage son atelier et son entrepôt de stockage

En 1971, Pierre fonde, avec une cinquantaine de ses collègues vendeurs de pneumatiques, le GIE Publi Pneu lequel donne naissance en 1972 à l’enseigne « Point S ». Il en devient adhérent et actionnaire du groupement.

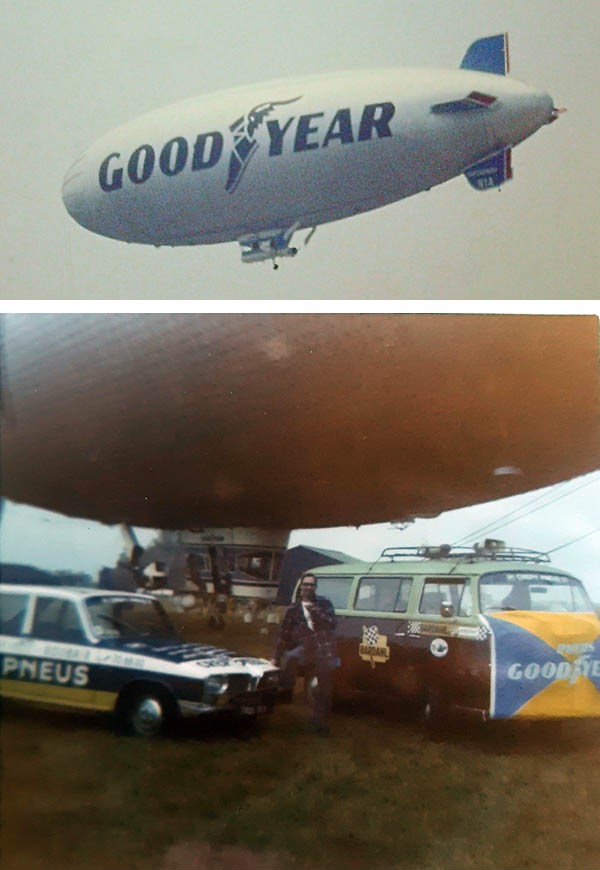

En 1975, fort de son expérience, Crépy pneus est chargé du montage des pneus de tous les véhicules de la ville de Roubaix. L’entreprise est très dynamique au niveau communication et surtout dans la publicité. En 1975, elle fait venir le célèbre ballon Good Year à Roubaix.

Alain Crépy, frère de Pierre-Léon ouvre quant à lui un centre à Armentières au 5 rue du Marechal Foch en 1976.

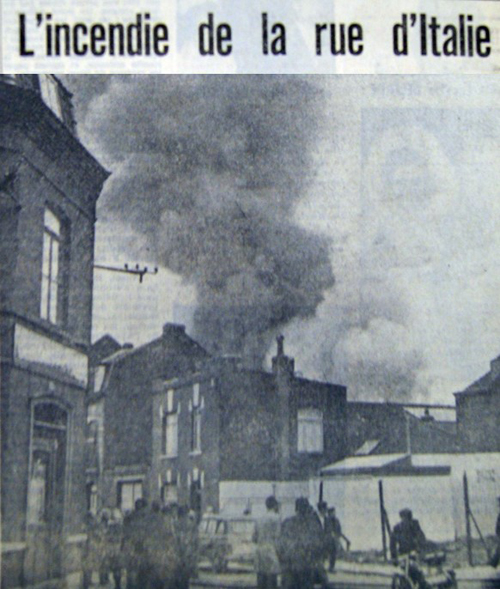

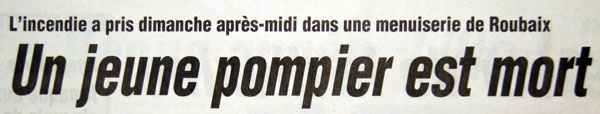

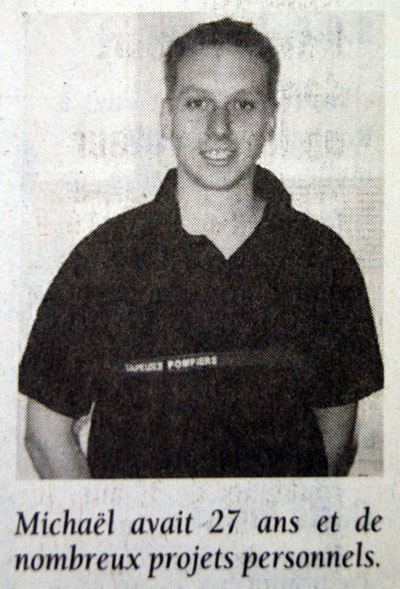

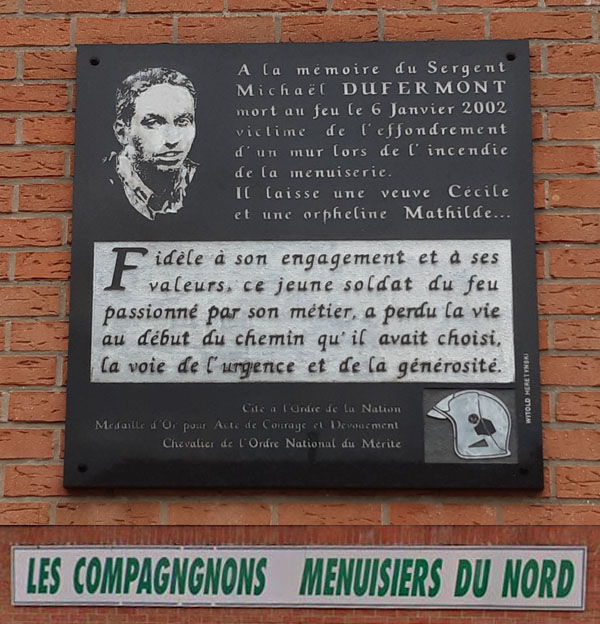

Pierre décède en 1995 à l’âge de 81 ans. Le 6 Janvier 2002, un incendie se déclare dans la menuiserie voisine rue de Naples, un mur et une toiture s’effondrent sur un pompier, Mickael Dufermont, qui décède sur le coup ( voir sur notre site, un article précédemment édité et intitulé : L’incendie de la rue de Naples )

Avec le décès du sapeur pompier, deux ans d’enquête sont nécessaires avant de pouvoir reconstruire le dépôt avec de nouvelles normes de sécurité obligatoires. L’entreprise Crépy Pneus subit alors deux années difficiles ! S’ajoutent également la concurrence des centres autos en zone commerciale, des concessionnaires autos qui mettent en place des services rapides, et surtout celle des garages clandestins.

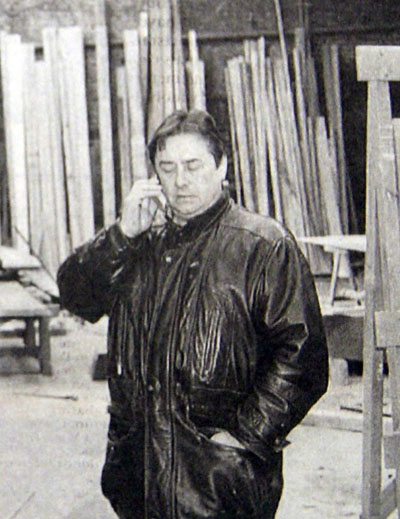

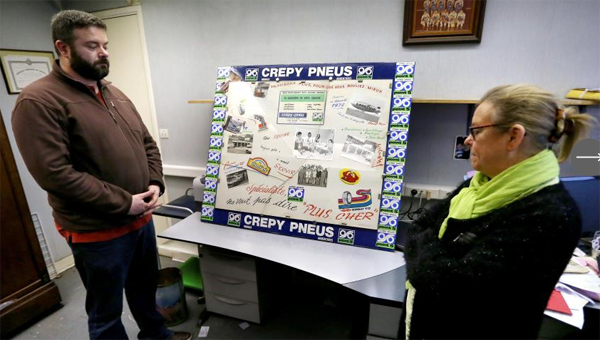

Pierre Léon prend sa retraite en 2002 à 63 ans. Murielle, son épouse, lui succède à la tête de Crépy Pneus, aidée par leur fils, Bastien. Ils continuent à se battre pour l’entreprise, mais malheureusement, en Novembre 2014, c’est le dépôt de bilan. Un plan de continuation et de redressement est établi et l’entreprise poursuit son activité. En 2016, Bastien décide du changement d’enseigne : Euromaster remplace PointS.

Le 20 Février 2017, la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise est prononcée. L’ensemble du personnel est licencié. Dans le hangar, des centaines de pneus attendent le retour des beaux jours. Ce sont des gommes « été », que leurs propriétaires ont confiées à Crépy Pneus jusqu’à ce que l’hiver cesse de rendre les routes glissantes sans pneumatiques adaptés. Sur chacun, une étiquette avec un nom de propriétaire, un modèle de voiture… « Les clients récupéreront leurs pneus. J’y mets un point d’honneur. Ils nous ont fait confiance pendant des années… »

En Juin 2017, Julien Lepinois lance ProPneus sous l’enseigne Euromaster en lieu et place de Crépy Pneus. Julien est le gendre de Pierre-Léon et Murielle, salarié pendant 14 ans, de cette véritable institution roubaisienne. Il connait donc le métier et a toute l’expérience pour réussir le challenge.

Il loue les locaux à la famille Crépy, trouve le financement, signe le contrat de franchise avec Euromaster en tant que nouveau propriétaire et ouvre très rapidement pour garder la clientèle.

Julien travaille avec un ancien collègue, Yannick. Il investit dans du nouveau matériel, continue le service d’entretien courant des véhicules, du freinage, des vidanges et bien sûr reste spécialiste des pneumatiques pour la clientèle des PME et des particuliers.

Crépy Pneus a été créé en 1937, véritable institution roubaisienne qui a connu quelques soucis, il y a une dizaine d’années, mais qui a bien su redémarrer grâce à son savoir faire, son expérience, et sa forte notoriété. En 2024, 6 personnes travaillent dans l’entreprise.

Remerciements à Julien Lepinois ainsi qu’aux archives municipales.