A l’origine, le 76 rue Jouffroy à Roubaix, est un estaminet doté d’une grande salle pour noces et banquets, une bourloire comme il en existe beaucoup dans la ville à la fin des années 1890. En 1907, le cabaretier Théodore Delbart est le premier à organiser des projections cinématographiques. Ce sont vraiment les premiers balbutiements du cinéma :

les sièges sont en bois et inconfortables, l’électricité est fournie par un moteur à gaz qui fait vibrer toute la salle. . . Son successeur Noël Deboever poursuit l’activité dans les années 1910 et donne son prénom « Noël » au cinéma.

Au début des années 1920, G. Leleu reprend l’établissement qui devient le « Modern Cinéma Noël ». Il gère déjà deux cinémas roubaisiens : celui de la rue de l’Alma et celui de la rue Lacroix. A son décés, dans les années 1930, sa veuve continue l’activité.

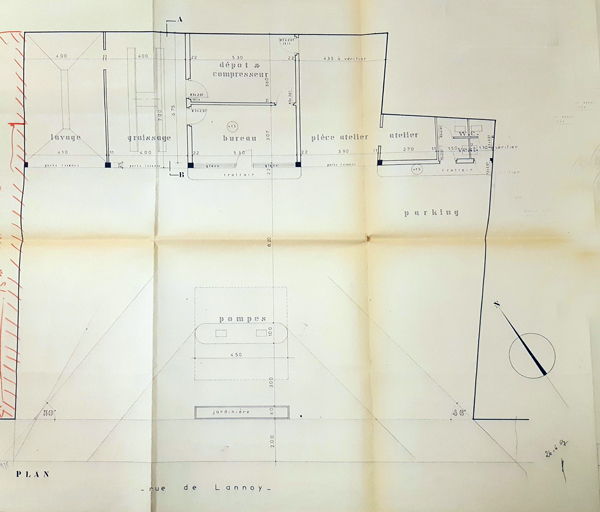

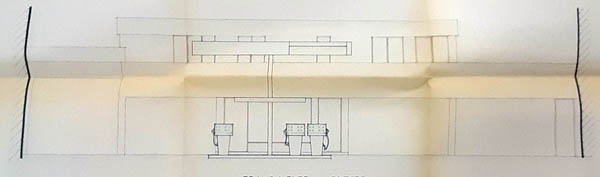

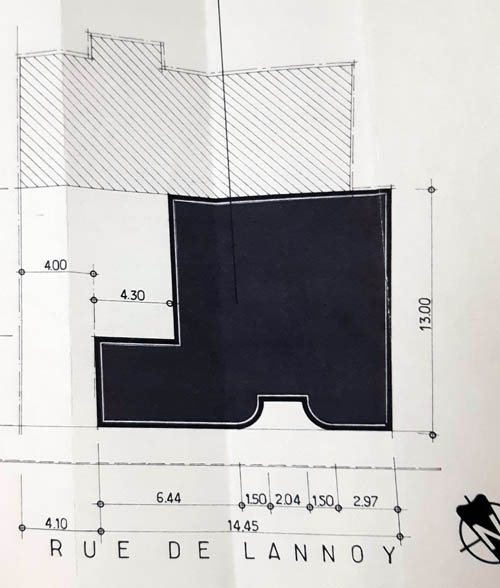

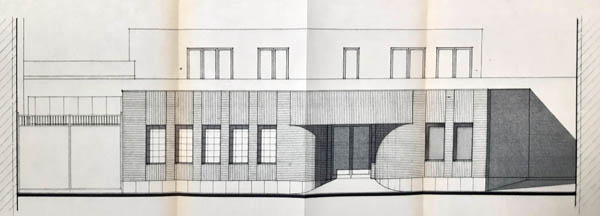

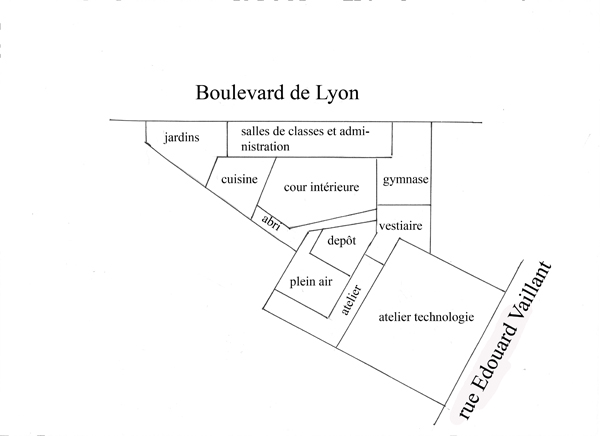

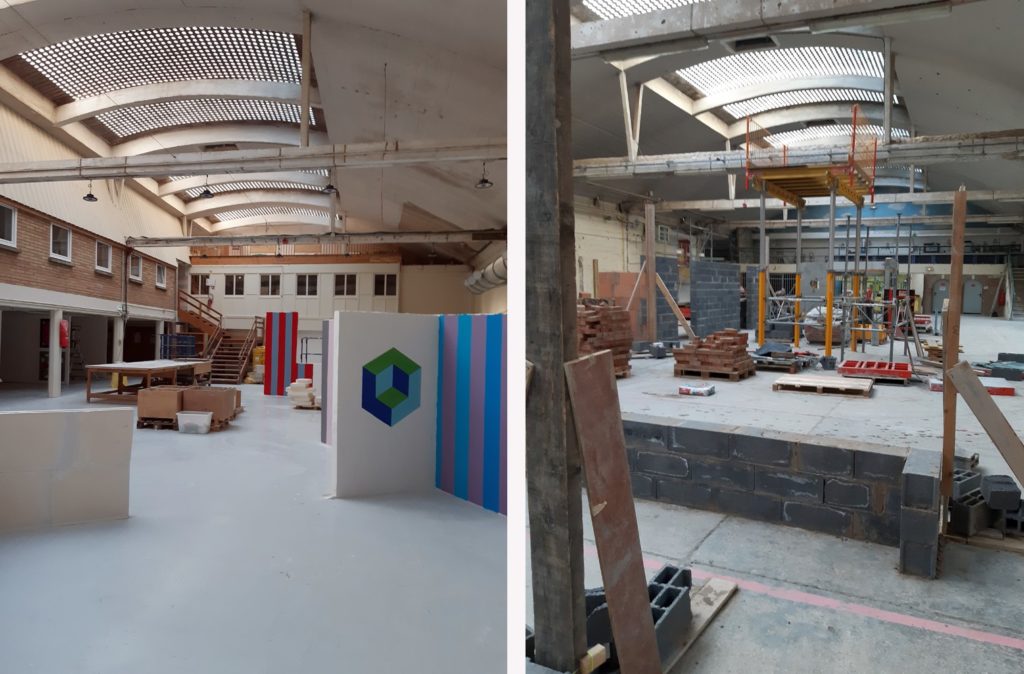

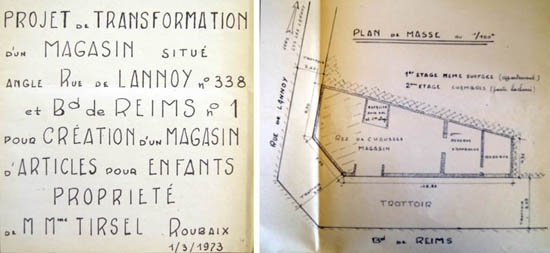

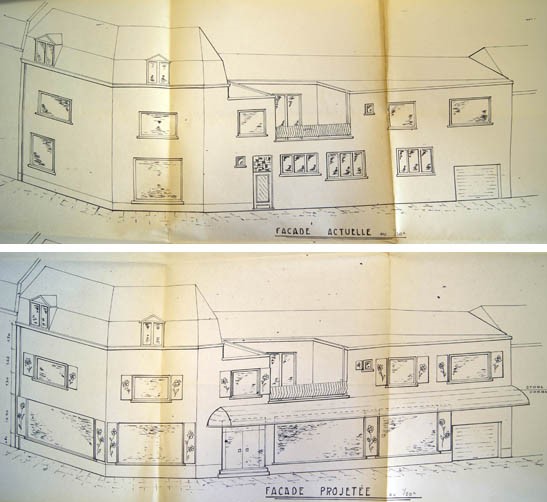

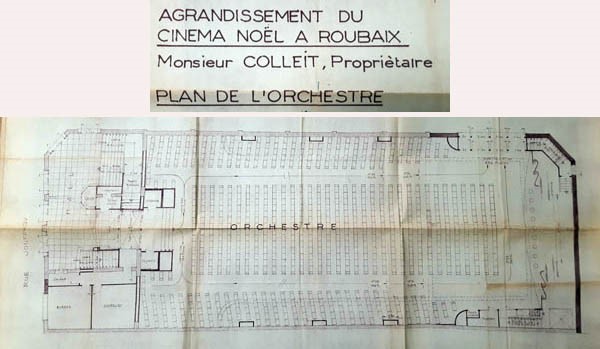

Après la seconde guerre mondiale, Julien Colleit devient directeur du cinéma. Une visite de la commission de sécurité l’autorise à poursuivre son exploitation à la condition qu’il fasse les travaux nécessaires et importants pour la mise en conformité. Julien Colleit, conscient que la sécurité passe avant tout, s’exécute et, de plus, profite de l’occasion pour agrandir son établissement. L’architecte Edouard Lardillier à Paris est chargé du dossier et dresse les plans.

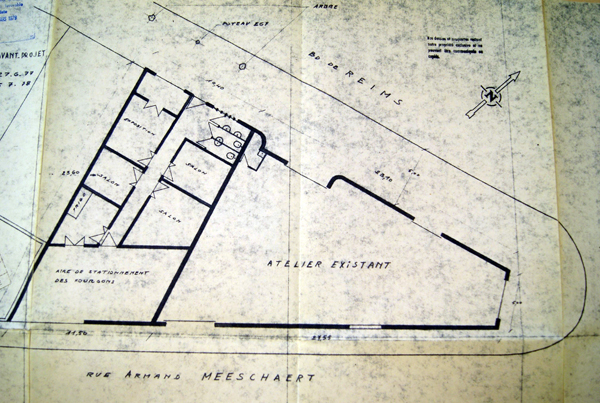

Doc 3

En 1949, le cinéma est donc agrandi, élargi et refait à neuf. Toutes les normes de sécurité sont respectées conformément à la notification préfectorale. En 1950, après 3 mois de travaux, le cinéma ouvre à nouveau, et reprend le nom de cinéma Noël. C’est une salle familiale et conviviale.

Le cinéma « Noël » est magnifique. C’est la plus intime des salles de spectacle de la ville, qui a comme préoccupation essentielle, d’offrir au juste prix, des spectacles suceptibles de satisfaire les plus difficiles et les plus exigeants.

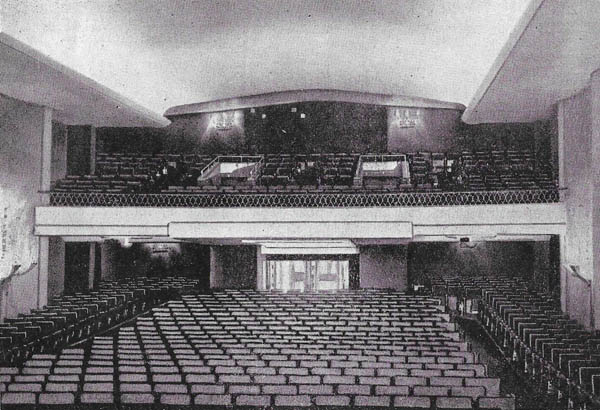

973 fauteuils ( 790 sièges en orchestre et 183 au balcon ) sont disponibles pour les clients qui bénéficient de spectacles de haute qualité, d’une ambiance et d’un confort auquel la Direction a attaché beaucoup de soins.

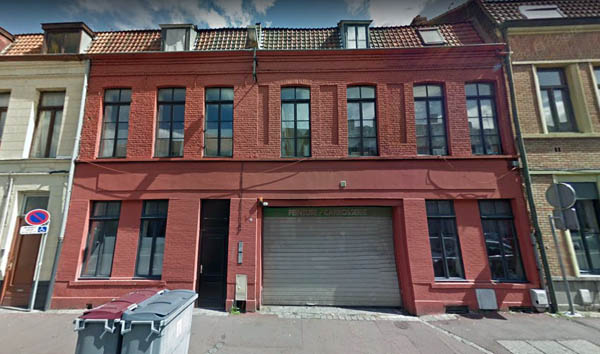

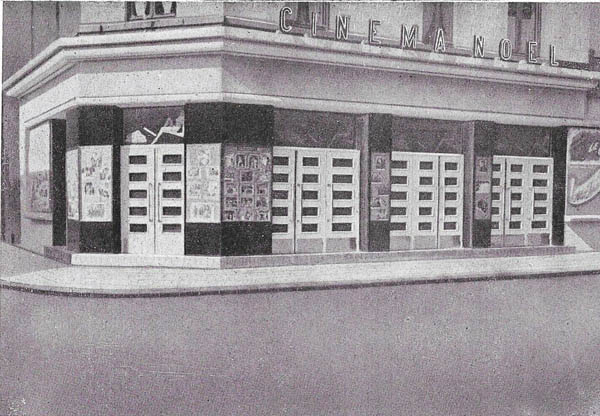

La façade est très sobre et harmonieuse et attire de loin le regard. Les portes laquées blanc sont encadrées de colonnes en marbrite noire du plus gracieux effet décoratif.

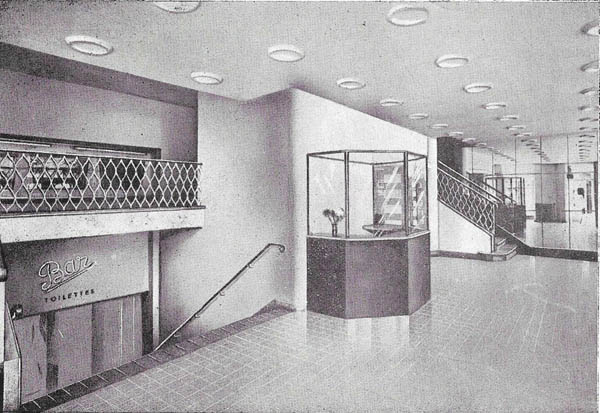

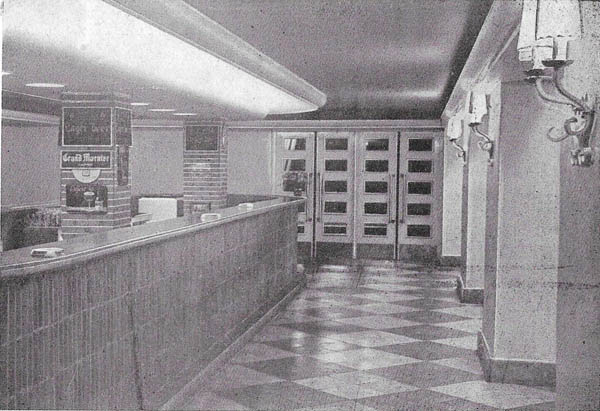

Le hall d’entrée est coquet, spacieux et parfaitement aménagé. Une cabine vitrée de délivrance des billets se trouve au milieu du hall et permet un service accéléré et une attente réduite. A gauche, un large escalier méne au bar du sous-sol.

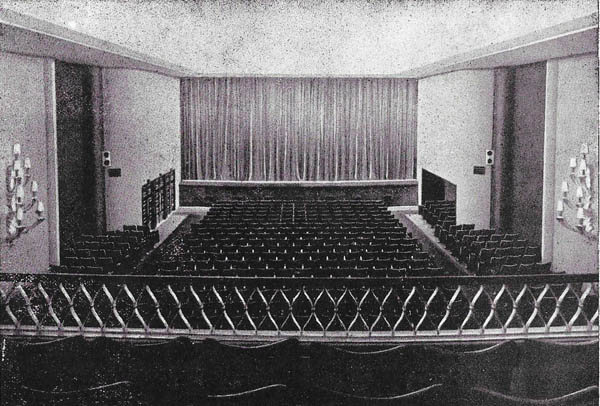

La salle de spectacle est magnifique, de couleur rouge et ocre. Une moquette épaisse et confortable, qui court tout le long des allées, étouffe le bruit des pas. Deux gigantesques appliques modernes posées sur les murs latéraux font rayonner une lumlière reposante. Les fauteuils très confortables sont garnis de velours rouge. Les rangées entre les sièges permettent aux spectateurs d’allonger les jambes. Des sorties de secours permettent d’évacuer rapidement la salle en cas d’urgence.

A l’étage, le balcon offre une vue d’ensemble, compléte et plongeante. Le confort des places de « la corbeille » est identique à celles de « l’orchestre ».

Au sous sol, le bar de forme elliptique propose des boissons fraîches, des crèmes glacées, des confiseries ainsi qu’une gamme variée de bonbons et chocolats. Des vitrines publicitaires entourent la salle.

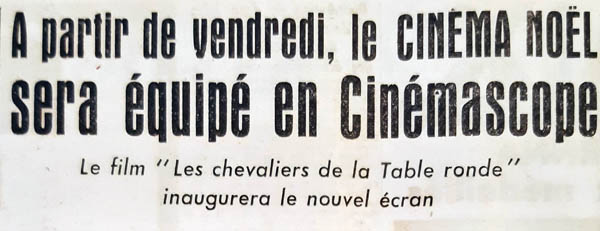

En 1955, la direction investit à nouveau, pour que le cinéma Noël devienne un temple dédié au septième art. La salle est désormais équipée en Cinémascope. Un écran Walker de 70 m2 remplace le vieil écran panoramique. Cet écran est fait d’une seule pièce sans couture ni soudure. C’est un véritable tour de force technique. Quatre pistes sonores indispensables permettent de créer le son stéréophonique. Tous les derniers perfectionnements techniques sont installés : de quoi satisfaire complétement l’amateur de beaux spectacles.

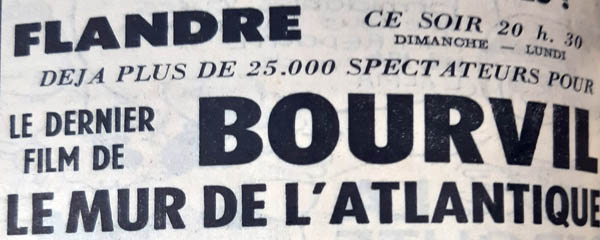

Peu de temps après, en 1958, Agnès Colleit Buht céde le cinéma à la société Gheldof et Ligeron du groupe du Casino de Roubaix. En 1960, le cinéma Noël devient « le Flandre ». En 1976, le cinéma se trouve sous la direction de Mme Raymonde Gheldof.

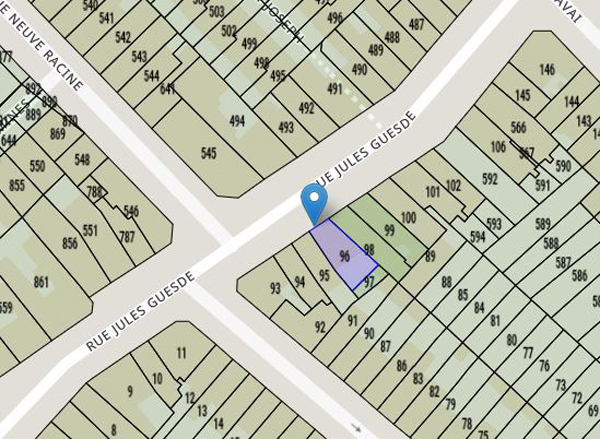

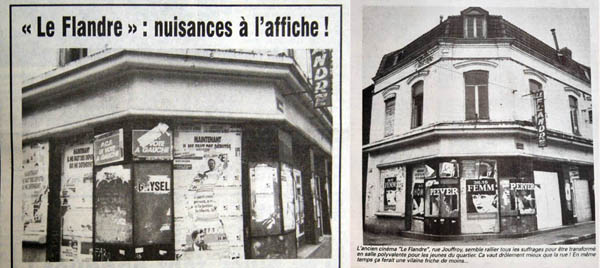

Malheureusement, le 5 décembre 1979, le cinéma « le Flandre » ferme définitivement ses portes, comme de nombreux cinémas de quartier roubaisiens. Pendant toute la décennie des années 1980 et le début des années 1990, le cinéma va rester à l’abandon. Le site va devenir un dépotoire, un terrain de jeux pour les gosses du quartier. Le bâtiment va être squatté et les façades extérieures murées vont servir de panneaux d’affichage.

Le 25 Octobre 1996, la CUDL, Communauté Urbaine de Lille, demande le permis de démolir le cinéma pour raison de vétusté.

A la place de l’ancien cinéma Le Flandre, se construisent ensuite quelques logements sociaux : la résidence Maubeuge Rocroi. Il ne reste alors plus aucune trace de ce lieu de spectacle longtemps emblématique de Roubaix.

Remerciements à Philippe Waret et Alain Chopin ainsi qu’aux archives municipales