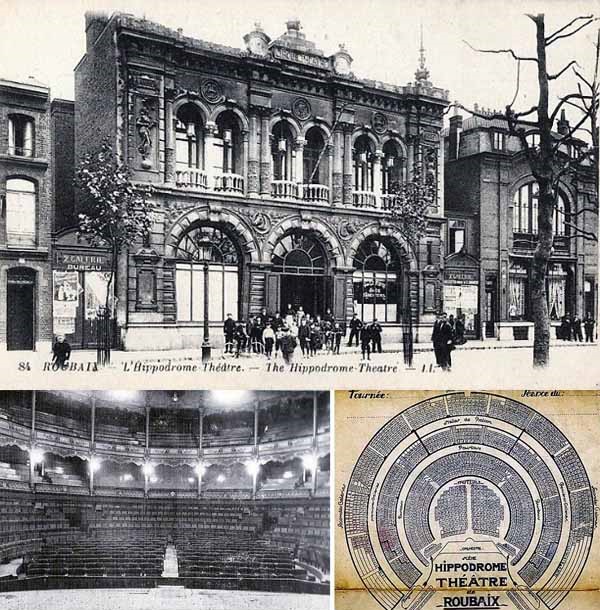

Après-guerre, l’Hippodrome est modernisé : un écran de cinéma est installé et la salle est rebaptisée « Le Capitole ». Mais en 1957, le dernier spectacle y a lieu et c’est la fermeture ; les visiteurs de la foire de 1957 y ont assisté aux dernières représentations de cirque. La société Le Capitole est dissoute en 1964 et ce grand lieu historique et culturel roubaisien est détruit. Quant à la foire de la Quasimodo, elle reprend de plus belle.

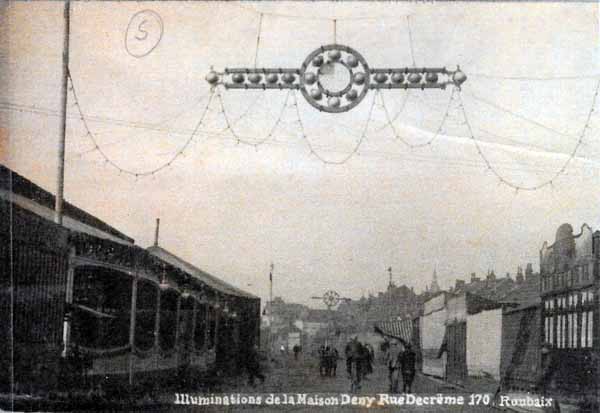

Les bulletins municipaux des années 1950 et 1960 se ressemblent : durant les préparatifs et la durée de la foire (soit un mois) un sens unique est établi sur les chaussées latérales du boulevard Gambetta entre la rue de Lannoy et le boulevard de Colmar et la seule traversée possible se situe rue Pierre de Roubaix.

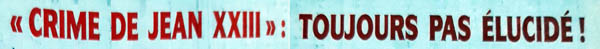

Seuls les véhicules des forains sont admis sur le champ de foire dont l’entrée principale doit être complétement dégagée pour le public. Par ailleurs un éclairage électrique d’illumination est prévu en vue de donner le plus d’attrait possible à cette fête locale et de favoriser ainsi le commerce roubaisien comme celui des forains. Cette installation réalisée en 1950, comme bien d’autres années, par la maison Deny (de la rue Decrème), englobe la quasi totalité des boulevards Leclerc et Gambetta.

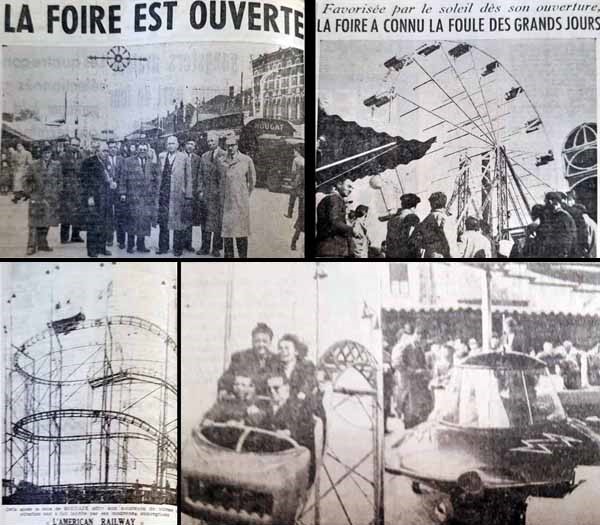

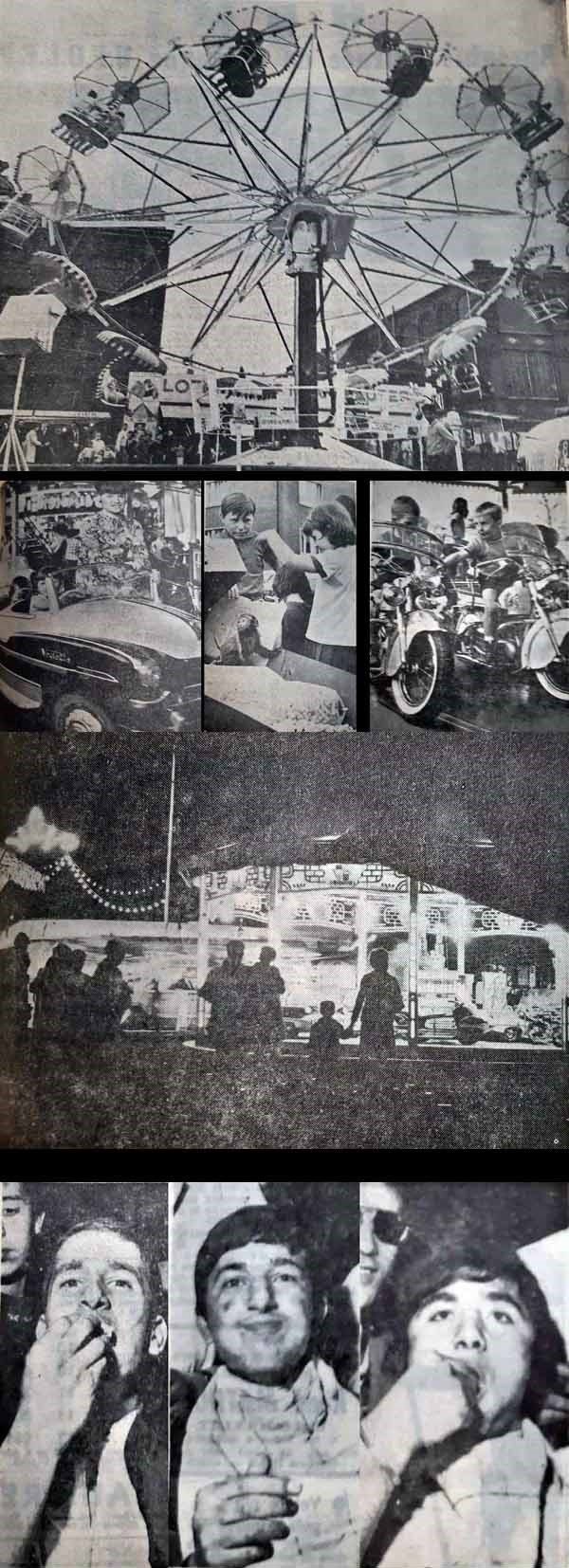

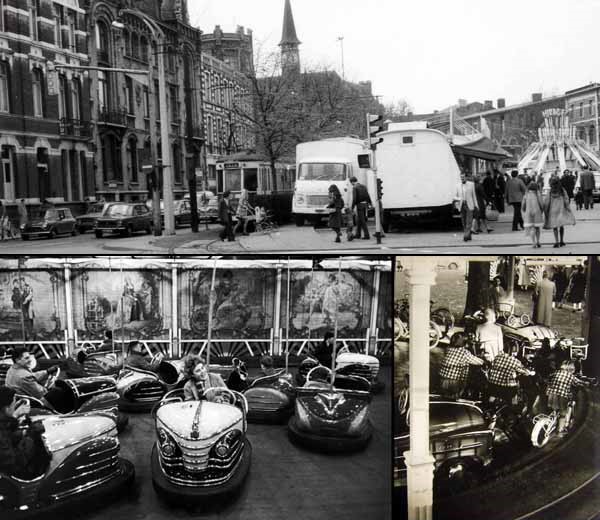

En 20 ans la foire a encore évolué : fini les vélos et les balançoires, tout comme la foire aux pains d’épices de la place de la Liberté ; place aux « schooters », avions, voitures de courses, canots à moteur, voire même aux soucoupes volantes, ainsi qu’aux beignets suintant d’huile, aux frites chaudes et aux cornets de crème et au nougat.

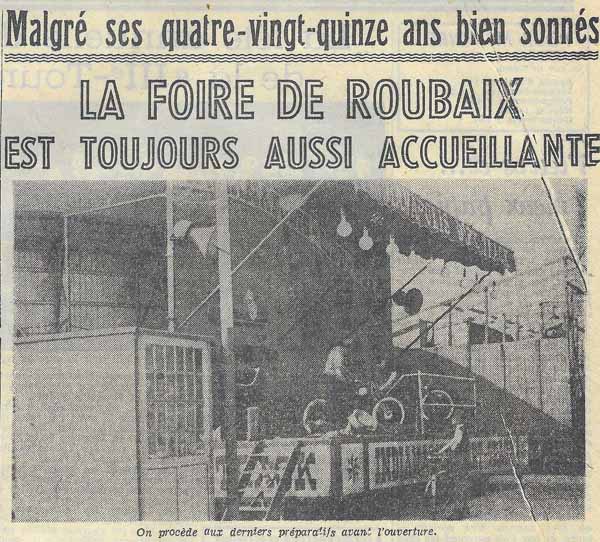

Deux ans plus tard, en 1952, pour les 95 ans de la foire Quasimodo, on annonce une toute nouvelle attraction : « Indianapolis », qui présente, pour la première fois au monde : une course à la mort entre 2 automobiles et des motos sur une paroi verticale de 7,50 mètres de hauteur. Le cirque Fanni et le Grand Cirque Franco-Belge sont également de la partie.

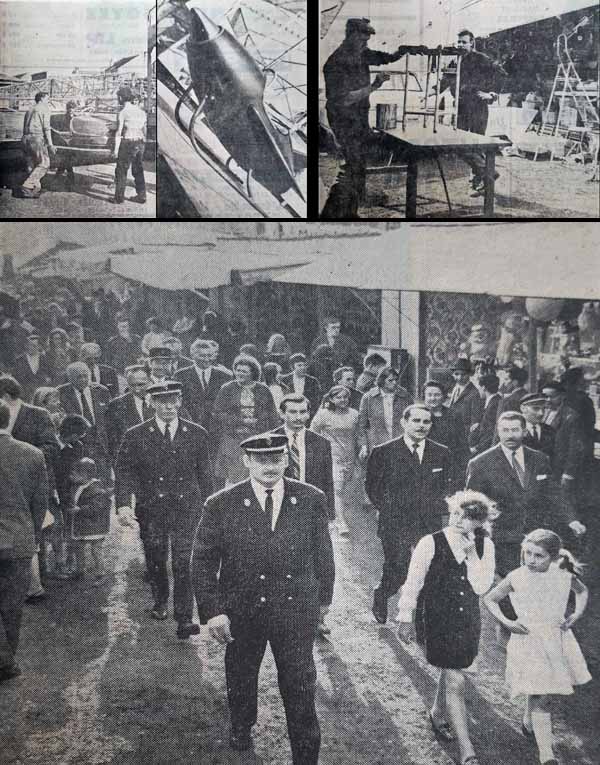

En 1955, la foire est inaugurée par les personnalités avec le concours de la clique scolaire des amicales laïques : Mr Kléber Sory, adjoint au maire, accompagné de quelques conseillers municipaux, représente la mairie et Mr Terme dit « Mignon », président du Syndicat National des Industriels Forains représente les gens du métier. C’est l’année ou une attraction américaine est présentée pour la deuxième fois en France : l’American Railway, destinée aux amateurs de sensations fortes.

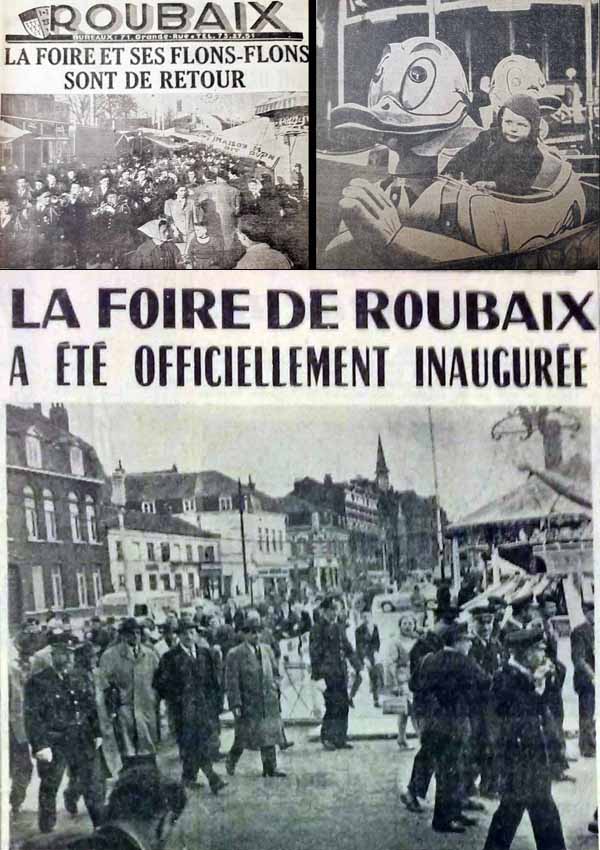

En 1958, la foire est lancée au son des instruments de la clique des amicales laïques qui en parcourent les allées en devançant le cortège des officiels et l’un des premiers petits clients choisit Donald Duck pour faire son premier tour de manège. 4 ans plus tard, les personnalités inaugurent la foire de 1962 et c’est Mr Pluquet adjoint au maire qui représente la mairie tandis que Mr Terme représente à nouveau les forains. Comme le veut la tradition les personnalités partent ensuite partager un moment convivial à La Rotonde.

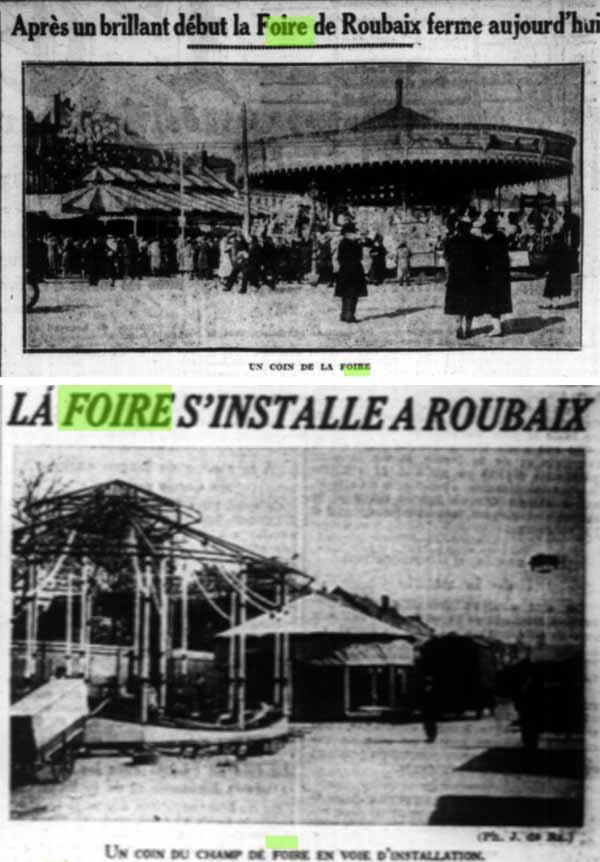

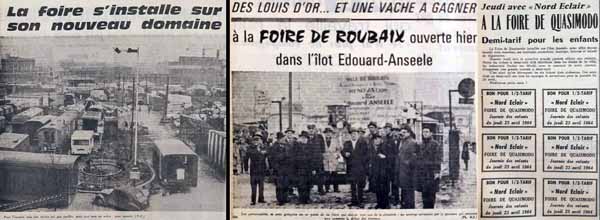

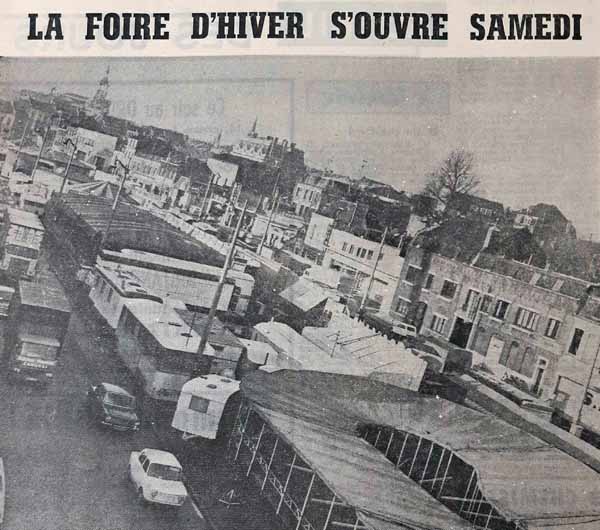

L’installation de la traditionnelle foire est bien laborieuse en 1964, en raison de son déménagement dans l’îlot Edouard Anseele, sur la surface laissée libre par les travaux du futur groupe d’immeubles, soit sur les rues Anseele, Lefebvre, Beaurewaert et le boulevard de Belfort. Les racleuses et pelles mécaniques nivellent, remblaient ou transportent des amas de terre tandis que divers services montent l’éclairage nécessaire et installent des points d’eau.

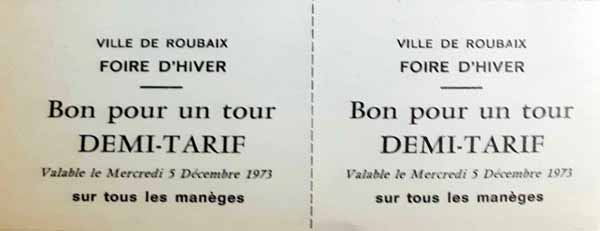

La surface est nettement moindre et une soixantaine de commerçants ont dû renoncer à venir. Les autres forains sont un peu déroutés : gravas, dénivellements, terre glaise, terrains imparfaitement rassis sur d’anciennes caves et risques d’affaissement sous le poids des roulottes. Pourtant la foire s’installe tant bien que mal, rassemblant quant même plus de 100 forains et son inauguration est fêtée comme les autres années et une opération « Louis d’or » est lancée avec le concours du journal Nord-Eclair qui propose également des tickets demi-tarif pour la journée des enfants.

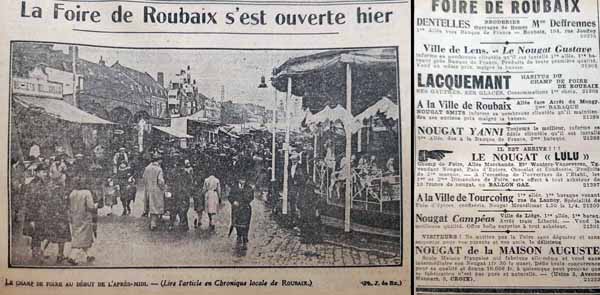

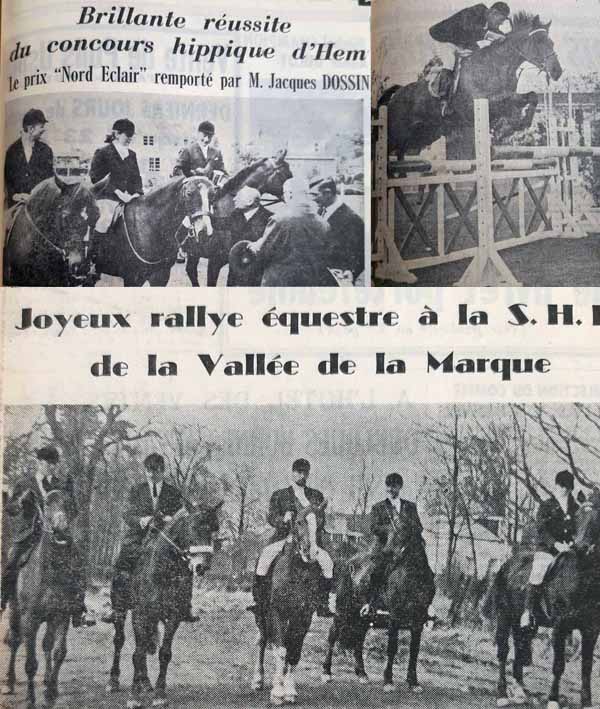

Le nouveau domaine, l’opérations louis d’or et les tickets demi-tarif (Documents Nord-Eclair)

Le nouveau domaine, l’opérations louis d’or et les tickets demi-tarif (Documents Nord-Eclair)

C’est sous un crachin glacial que s’installe, à l’endroit habituel, la foire de 1967 et que la clique de la Fédération des Amicales Laïques entraîne les majorettes de Bruay-en-Artois et la reine des forains du Nord sur le champ de foire, à partir de la Grand-Place. Cette fois encore ce sont les Ets Deny qui ont installé les guirlandes multicolores qui agrémentent les lieux et Nord-Eclair fait gagner des « louis d’or » à ceux dont le visage apparaît encerclé sur les photos de la foire parues dans ce journal.

Un an plus tard la presse titre en avril : « La foire est au départ ». Et cette fois chaleur et soleil sont au rendez-vous. Grande roue, loteries, petites voitures, motos, petits bolides pour enfants sont pris d’assaut et les allées du champ de foire, comme c’est rarement le cas, ne sont pas boueuses mais poussiéreuses. La foire d’hiver peut être rebaptisée foire de printemps. Le concours du plus gros mangeur de beignets obtient un franc succès.

Après la période des années 1950-1960, particulièrement faste pour la foire de Roubaix, cette manifestation reste encore un incontournable succès roubaisien dans les années 1970-1980. Pourtant on est loin des fastes et de la diversité du champ de foire d’antan et la liste des forains en témoigne : en dehors des manèges traditionnels pour enfants (chevaux de bois, avions…) et des kartings, auto-tamponnantes et chenilles, on y trouve nombre de loteries, pêle-mêle et pêche aux canards, et de stands de tir ainsi que des baraques proposant à la vente : beignets, pop-corn, barbe à papa, gaufres et confiseries, et c’est à peu près tout.

La dernière fête foraine organisée en 1996 boulevard Gambetta s’étant très mal passée, la foire de la Quasimodo s’arrête avant le passage aux années 2000. Puis, en 2014, la municipalité décide de tenter à nouveau l’expérience mais sur la Grand-Place pour le plus grand plaisir des forains et des badauds. Il s’agit d’un test, en été, pour tenter de redynamiser le commerce du Centre Ville. L’expérience sera renouvelée si tout se passe bien.

L’idée a été soumise à la mairie par des forains déjà présents sur des ducasses de quartier telles que celle de la Place de la Fraternité et de la Place du Travail, deux ans plus tôt et adoptée par la nouvelle municipalité élue en 2014. S’y retrouvent le Roi du Croustillon et le manège Goldo-Jet, 3 manèges pour enfants, un petit 8 Indiana Jones, ainsi qu’une piste de break-danse, des stands de tir, une piste aux étoiles, une loterie et une pêche à la ligne, soit 13 attractions au total.

Bien que la nouvelle fête foraine soit à l’évidence beaucoup plus modeste que la foire Quasimodo de la grande époque c’est un renouveau du divertissement sur la ville de Roubaix et une nouvelle tradition. La foire d’été s’installe en effet durablement la deuxième quinzaine d’août et devrait donc, si tout va bien, fêter son dixième anniversaire en 2024.

Remerciements aux archives municipales de Roubaix et à la BNR.