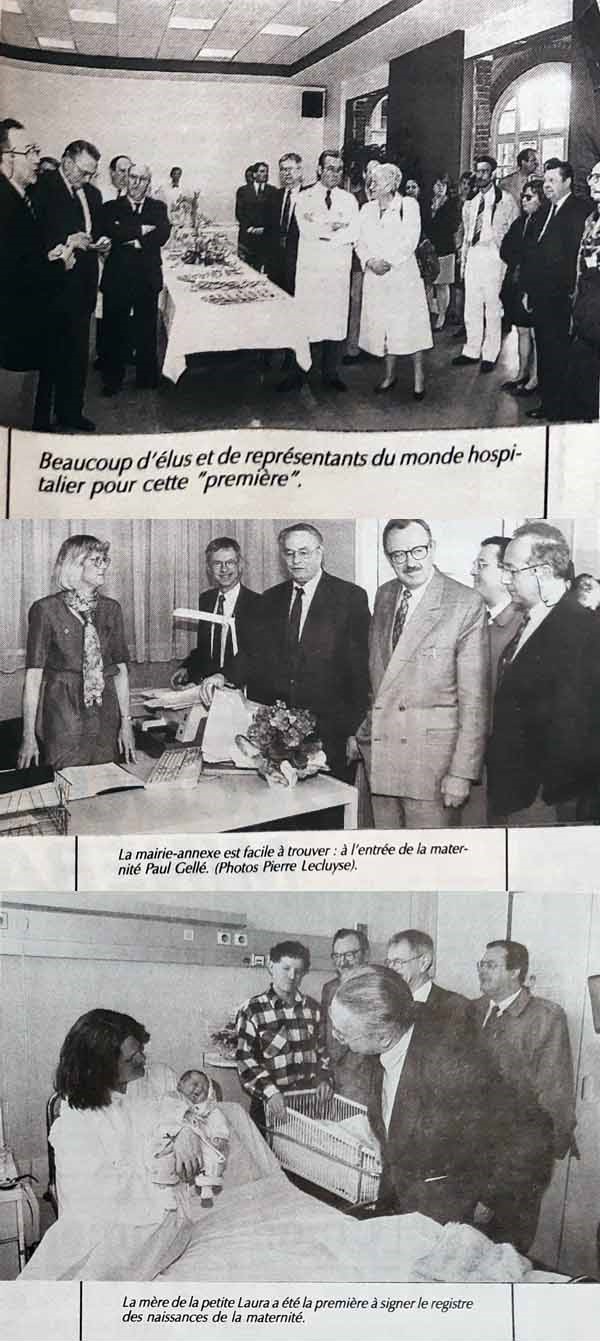

Trois ans plus tard, en avril, c’est une mairie annexe qui est inaugurée dans les locaux de la maternité Paul Gellé, afin que les nouveaux parents n’aient plus à se déplacer à l’Hôtel de Ville pour y faire enregistrer leurs enfants. L’employé de mairie y recueille alors son premier acte de naissance officiel sur les 2.300 naissances par an que compte cette maternité.

La déclaration est ainsi vraiment facilitée, l’officier d’état civil pouvant se déplacer lui-même dans les chambres. Deuxième avantage : la mère peut ainsi avoir la même possibilité que le père de déclarer la naissance de son enfant. Cette initiative constitue à priori une première dans l’hexagone et Mr Diligent espère que celle de Roubaix en entrainera d’autres.

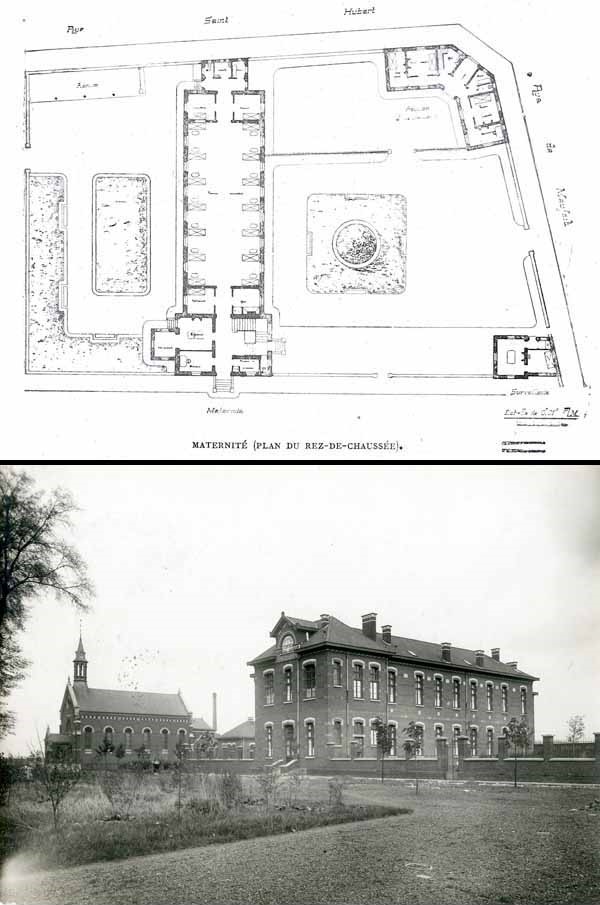

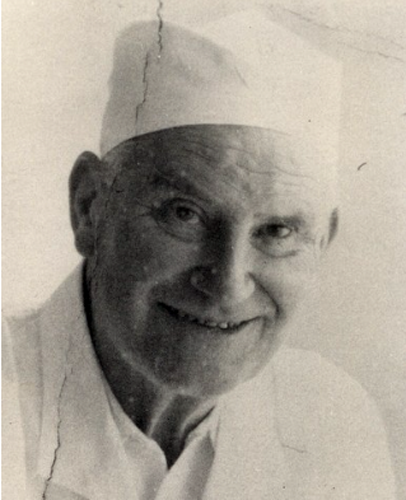

Au fil des ans, la maternité Paul Gellé s’est adaptée en permanence aux évolutions de la médecine comme de la société. En offrant un cadre aux consultations prénatales elle a incité les jeunes mamans à s’y rendre de manière systématique alors qu’auparavant seul un tiers d’entre elles s’y rendaient facilitant ainsi le dépistage des maladies durant la grossesse.

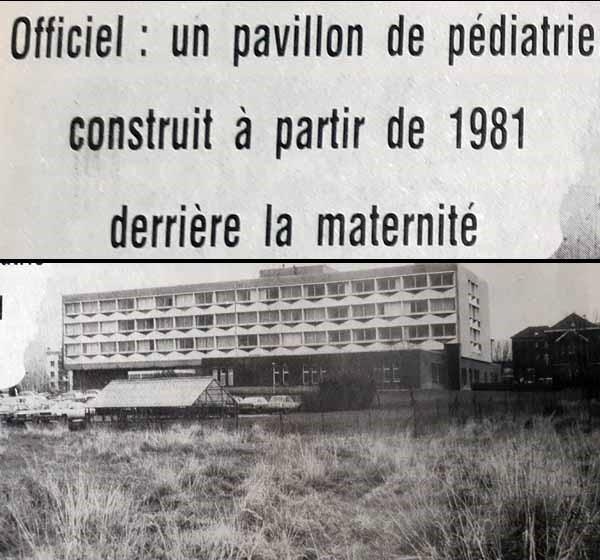

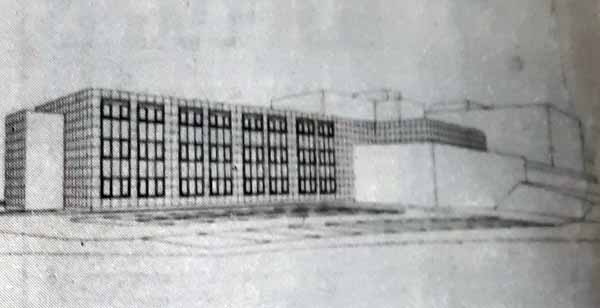

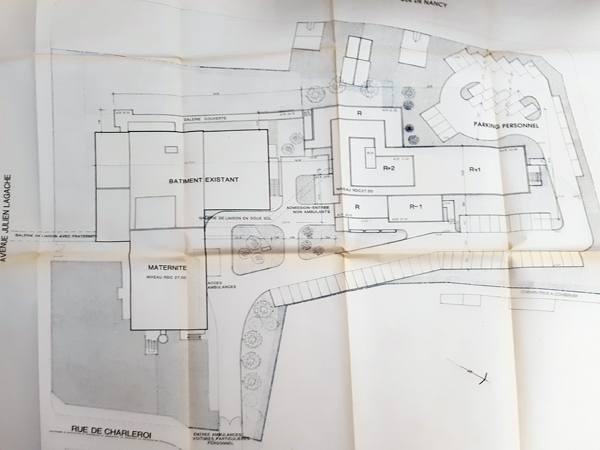

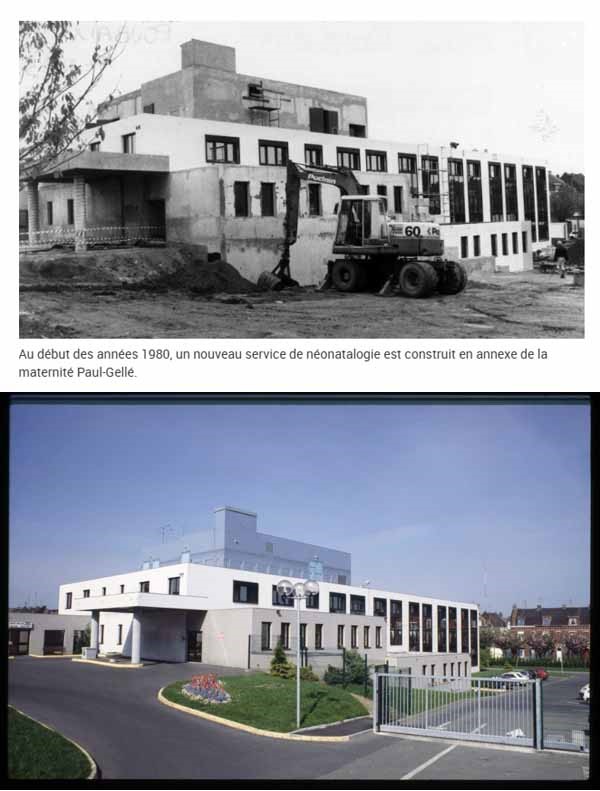

Avec l’obtention du droit à l’avortement en 1974, elle a créé un service d’orthogénie (IVG) et un centre de planification familiale. Elle a aussi été à la pointe de la prise en charge des prématurés. Son service de néonatologie et la construction du pavillon mère-enfant sont pour beaucoup dans l’obtention en 2009 du label décerné par l’OMS et l’UNICEF : « Hôpital ami des bébés », et dans son renouvellement en 2013.

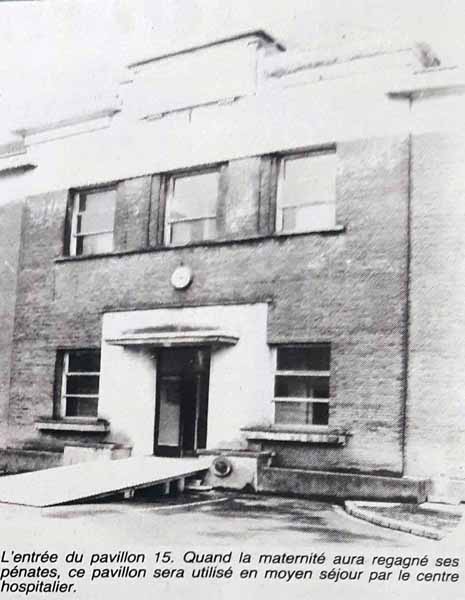

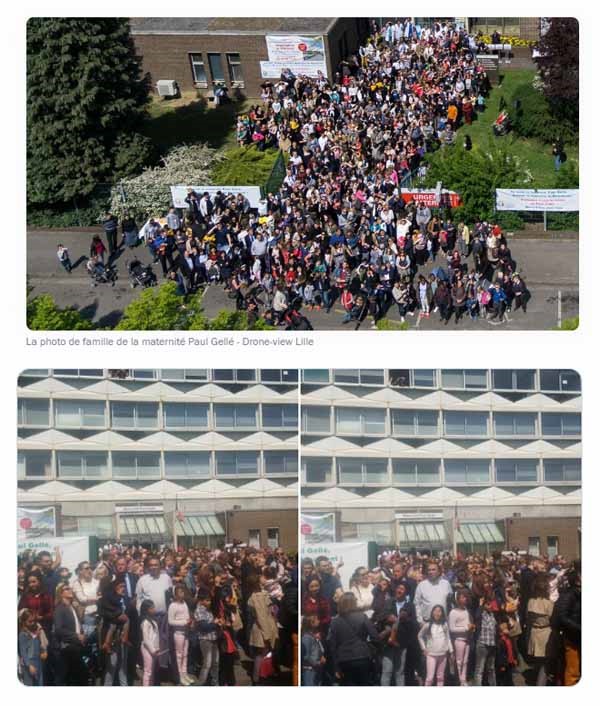

Pourtant malgré cette volonté de se tenir constamment à la pointe de la technologie, et ses divers travaux de réfection, la maternité vieillit mal et souffre de son éloignement d’avec l’Hôpital Victor Provo. Pour lui dire adieu une photo-souvenir aérienne est programmée, photo de famille destinée à rassembler le maximum d’anciens bébés Paul Gellé.

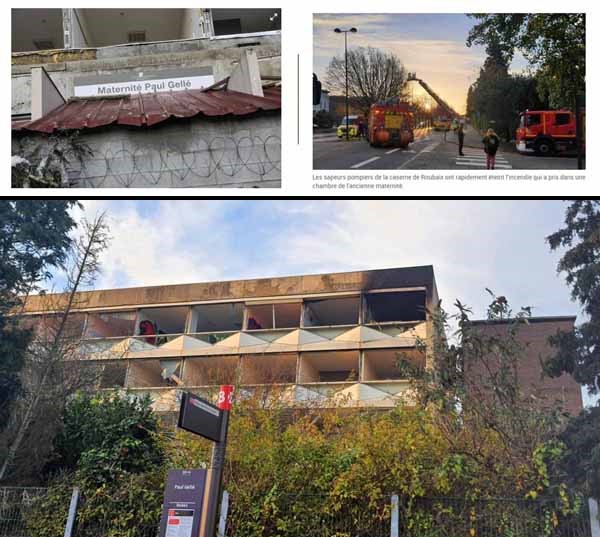

Au soir du 17 mai 2017, le bâtiment est donc complétement désactivé : tout y est éteint, des systèmes de ventilation au chauffage et les persiennes sont baissées pour éviter toute intrusion. Les bâtiments, propriété du Centre Hospitalier, n’ont pas encore d’avenir clairement fixé et l’on veut éviter qu’ils deviennent une nouvelle friche roubaisienne.

En effet, après avoir vu naître 120.000 enfants, la maternité Paul Gellé ferme donc ses portes en 2017 pour laisser place à celle de Beaumont. Celle-ci ouvre en parallèle et seules 3 sages-femmes restent une nuit supplémentaire à Paul Gellé pour préparer 17 mamans à être transférées dans la nouvelle maternité le lendemain. A leur départ l’entrée de leur maternité se couvre peu à peu de parpaings pour éviter les intrusions.

Pourtant cela n’empêche rien et, très vite, les locaux désaffectés sont squattés et dégradés et ce malgré la présence régulière d’une entreprise de gardiennage. En 2022, les pompiers de Roubaix doivent intervenir sur le site pour agir sur un début d’incendie déclaré dans une pièce du dernier étage qui servait autrefois de chambre, feu rapidement éteint au moyen d’une lance à eau.

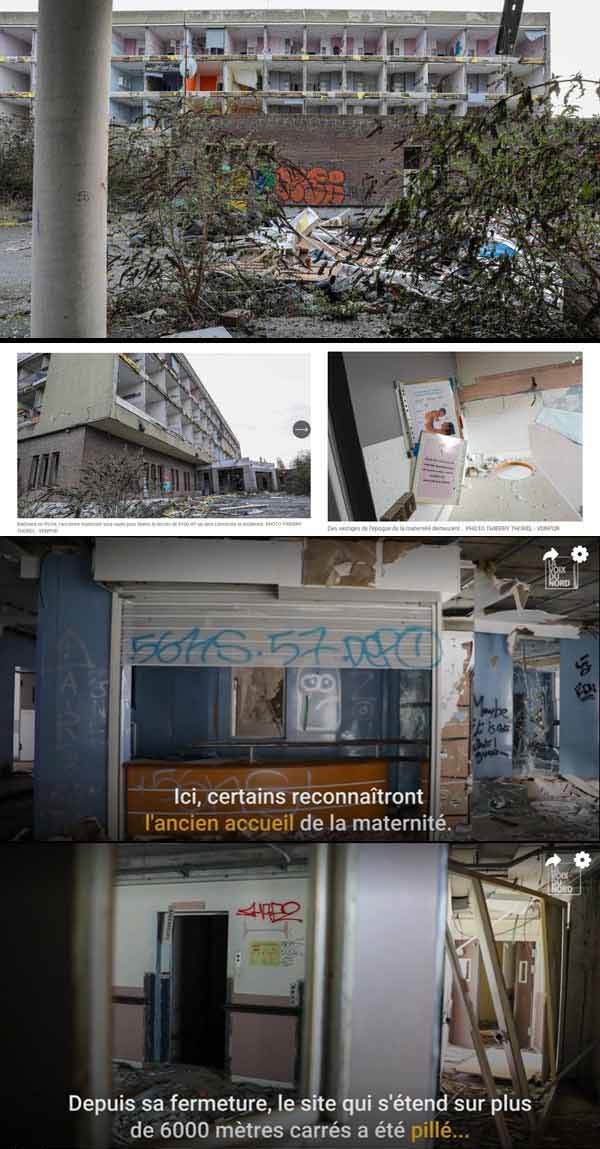

En 2023, la très réputée maternité Paul Gellé de Roubaix n’est plus qu’un bâtiment fantôme au milieu d’un terrain envahi de détritus. Ouvert à tous vents, dépouillé de ses portes et fenêtres, le site a été pillé et vandalisé. Par terre reste un répertoire téléphonique où figure le numéro de l’ancien obstétricien de santé de garde et dans certaines chambres on devine encore l’ovale des grands lavabos où l’on donnait leur premier bain aux bébés juste nés auprès desquels subsistent encore, plastifiées, les consignes données aux nouveaux parents.

Instantané de mémoire : « J’ai donné naissance à mes 2 enfants à la maternité Paul Gellé. Ma fille y est née en 1985, avant la première rénovation et mon fils en 1991, après la rénovation et juste avant la création de la mairie annexe. Du personnel médical je garde le souvenir d’un grand professionnalisme mais aussi d’un souci constant du bien-être des parents comme des bébés. Je ne m’en souviens pas comme d’une « usine à bébés » mais comme d’un établissement à taille humaine où chaque maman se sentait importante et écoutée. J’ai bien conscience que cette maternité avait sans doute fait son temps mais ça fait mal au cœur de voir l’endroit où tant de personnes ont vu le jour dans l’état où il se trouve maintenant ».

Ce qui reste des deux anciens bâtiments devrait être démoli afin que puisse débuter, sur ce site de 6000 mètres carrés, la construction d’ une opération immobilière mixte à savoir : 40 logements locatifs conventionnels du T2 au T4 et autant d’appartements dédiés à des personnes âgées ou handicapées.

Quand aux bébés roubaisiens nés depuis mai 2017, leur arrivée dans ce monde se fait donc dans la très moderne maternité de Beaumont, rue de Beaumont, avec ses 60 chambres et ses onze salles de travail, toute proche, comme il se doit au titre de la santé publique, des plateaux techniques du Centre Hospitalier Victor Provo. Sachant que ce centre était lui-même déjà programmé lors de l’ouverture de la Maternité Paul Gellé en 1973, le destin de celle-ci semblait donc scellé dès son inauguration.

Remerciements aux archives municipales de Roubaix