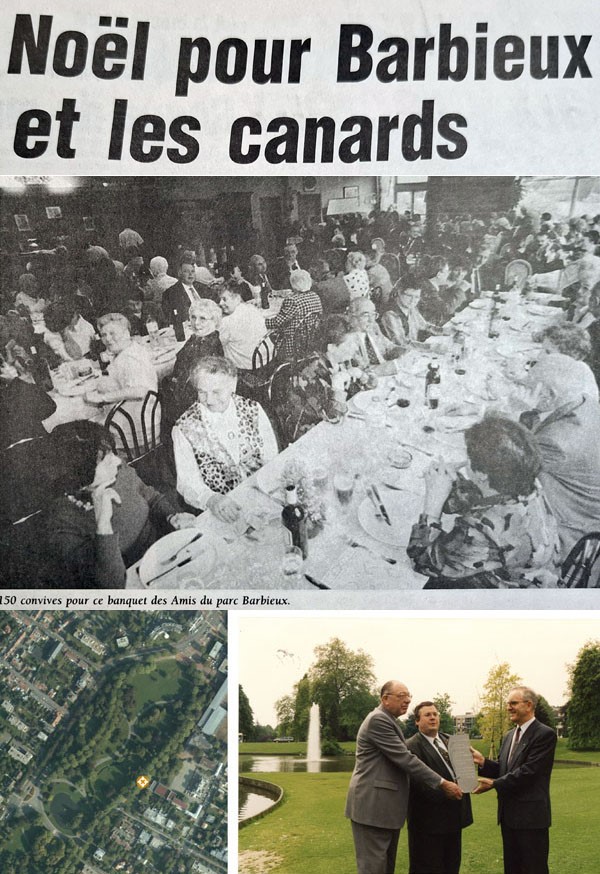

Pour la fête de Noël qui suit, l’association se réunit autour de son président Emile Duhamel et applaudit la présence du maire de Roubaix, René Vandierendonck, qui annonce la décision de la municipalité de procéder à l’installation de jets d’eau dans les bassins afin d’y renouveler l’eau et de tenter d’éviter qu’un événement aussi traumatisant se renouvelle parmi les palmipèdes.

Dès l’été 1999, un deuxième jet d’eau est en effet installé comme convenu au Parc Barbieux pour réoxygéner les eaux dormantes et croupissantes du plan d’eau. Pour ce faire il a fallu creuser 130 mètres de tranchées pour aller chercher l’électricité près du déversoir, installation réalisée par une société privée sous le contrôle du service des espaces verts de la ville.

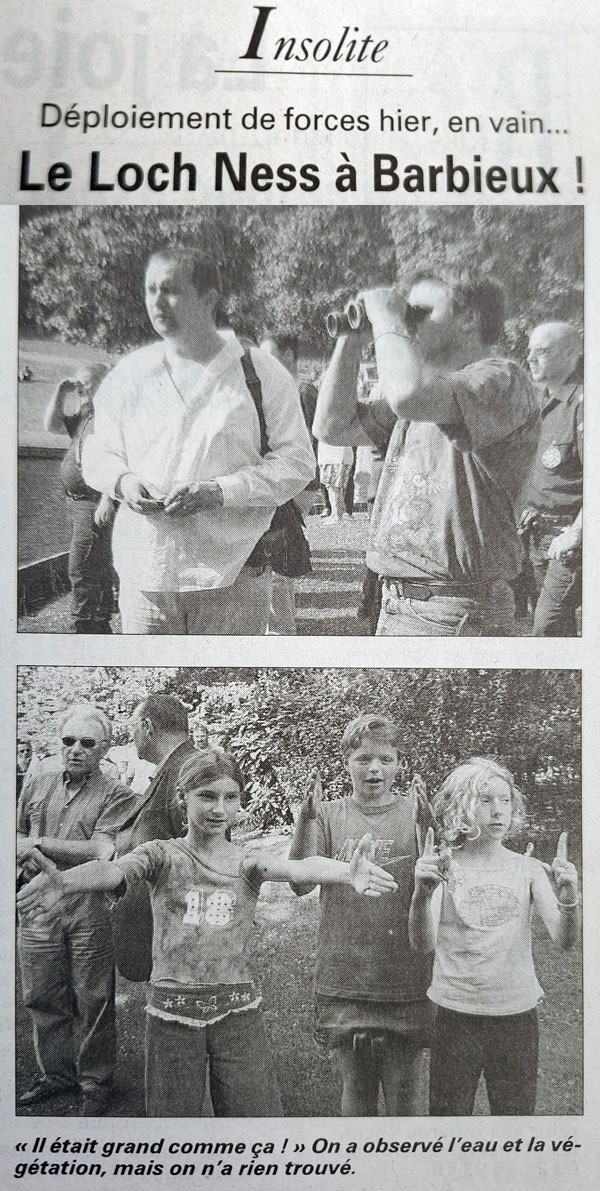

Mais en juillet 2003 c’est une autre affaire qui débute : le monstre de Barbieux titre Nord-Eclair tandis que la Voix du Nord évoque le Loch Ness à Barbieux. Trois fillettes ont en effet alerté les médiateurs du parc, affirmant avoir vu un serpent dans le plan d’eau central d’où jaillit à présent un jet d’eau. L’affirmation est vite confirmée par un employé municipal ayant vu, de ses propres yeux, une bête à tête de serpent engloutir 8 canards et 2 poules d’eau.

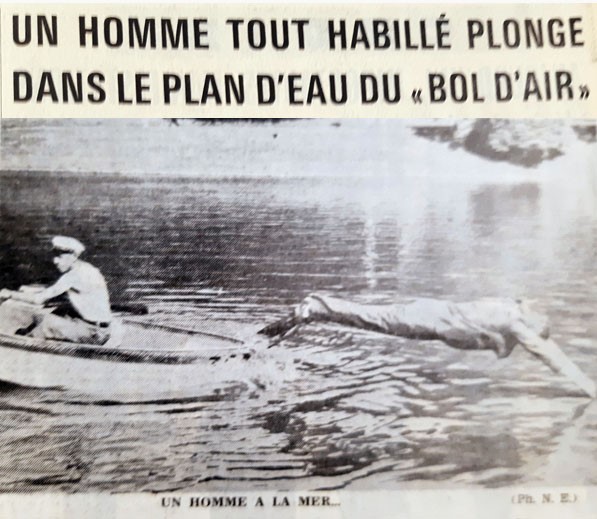

Les pompiers, armés de filets, scrutent la surface de l’eau tandis que le directeur du zoo de Lille, sillonne le plan d’eau en barque à la recherche du coupable, ne trouvant finalement qu’une modeste tortue de Floride de 20 cm bien incapable de gober canard ou poule d’eau. Un silure est évoqué, entrainant une pêche au vif organisée, sans succès, par une vingtaine de pêcheurs.

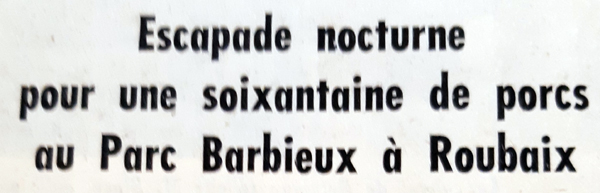

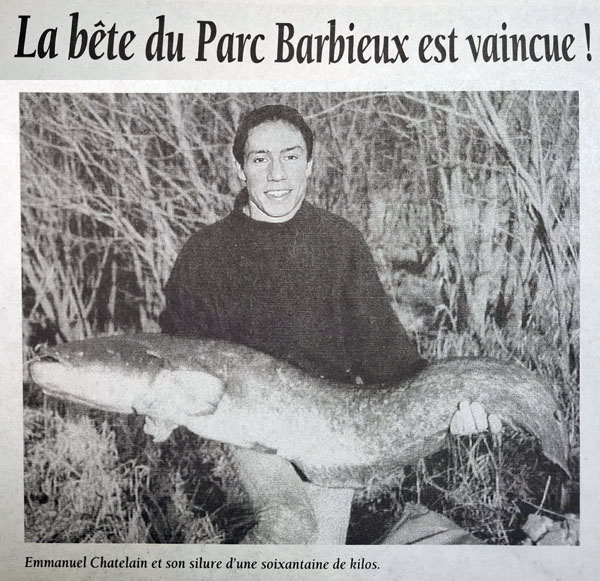

Mais, lorsque le 30 mars 2004 Nord-Eclair consacre une pleine page à la capture du monstre, un silure d’une soixantaine de kilos, annonçant que la bête du parc Barbieux est vaincue, il apparaît finalement qu’il s’agissait du traditionnel poisson d’avril de l’année 2004 et que le mystère n’est donc aucunement résolu.

Au début de l’année 2021, ce sont des flèches, tirées par arbalète ou sarbacane, qui blessent des oies, des canards et des poules d’eau. Une oie doit être euthanasiée tandis que d’autres animaux, blessés plus légèrement, continuent leur vie dans le parc avec un projectile dans le corps… La ville porte plainte pour acte de cruauté envers les animaux et une enquête est ouverte. Dégoûtés par la situation et dans l’attente de l’arrestation des coupables des roubaisiens décident de faire eux-mêmes des rondes inopinées pour mettre fin au carnage.

Mais, à l’été 2021, la sécurité des cygnes et des canards est à nouveau mise à mal cette fois probablement par des chiens promenés sans laisse dans le parc. L’association des amis du Parc Barbieux demande un renforcement des contrôles lorsque les 2 bébés d’un couple de cygne sont blessés, dont l’un trop grièvement pour pouvoir être sauvé. Un groupe Protection et Sauvegarde du Parc Barbieux est créé pour recueillir divers renseignements sur les différentes dégradations ou attaques faites aux arbres et aux animaux.

Deux ans plus tard, en mars, c’est le doyen (il aurait au moins 15 ans) des jars du Beau Jardin qui disparaît, causant une vive émotion parmi les promeneurs. Pourtant il ne s’agit pas d’une vraie disparition puisqu’il a été mis à l’isolement, en lieu sûr, afin de bénéficier d’une consultation auprès d’un vétérinaire, étant mal en point après avoir réchappé de justesse à la grippe aviaire. On apprend ensuite qu’il a finalement succombé…

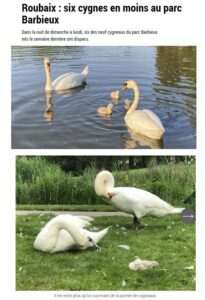

Mais, en mai, ce sont 6 des 9 cygneaux du parc, nés la semaine précédente, qui disparaissent. Malheureusement le schéma se répète en 2024 et 5 des 6 cygneaux nés un mois plus tôt disparaissent et l’association évoque la possibilité qu’ils aient été engloutis par l’un des brochets de l’étang, l’un d’eux ayant déjà été surpris en flagrant délit alors qu’il avalait l’un des bébés…

La Ville de Roubaix parle de sélection naturelle mais a réclamé un état des lieux de la présence des brochets à la Maison de l’eau, de la nature et de la pêche, qui admet que des brochets puisse en effet manger des oiseaux de petite taille. Toutefois, elle rappelle que le brochet est une espèce classée vulnérable et plus menacée que le cygne. Enfin une possibilité existe que les cygneaux aient été victime d’un autre type de prédateur tel que le héron du Parc Barbieux…Serait-ce une nouvelle intervention du monstre de Barbieux ?

Remerciements aux archives municipales de Roubaix

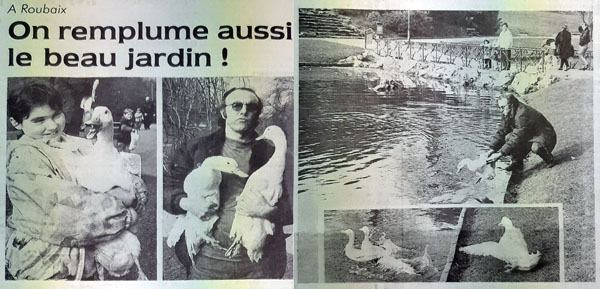

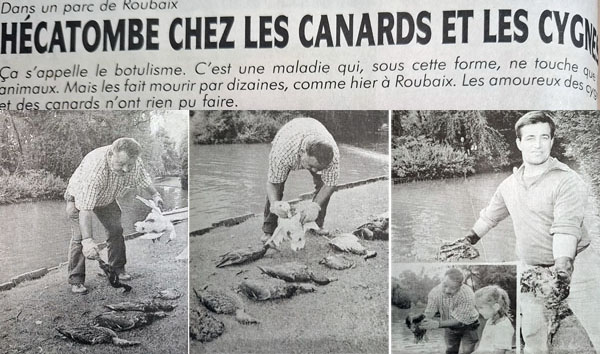

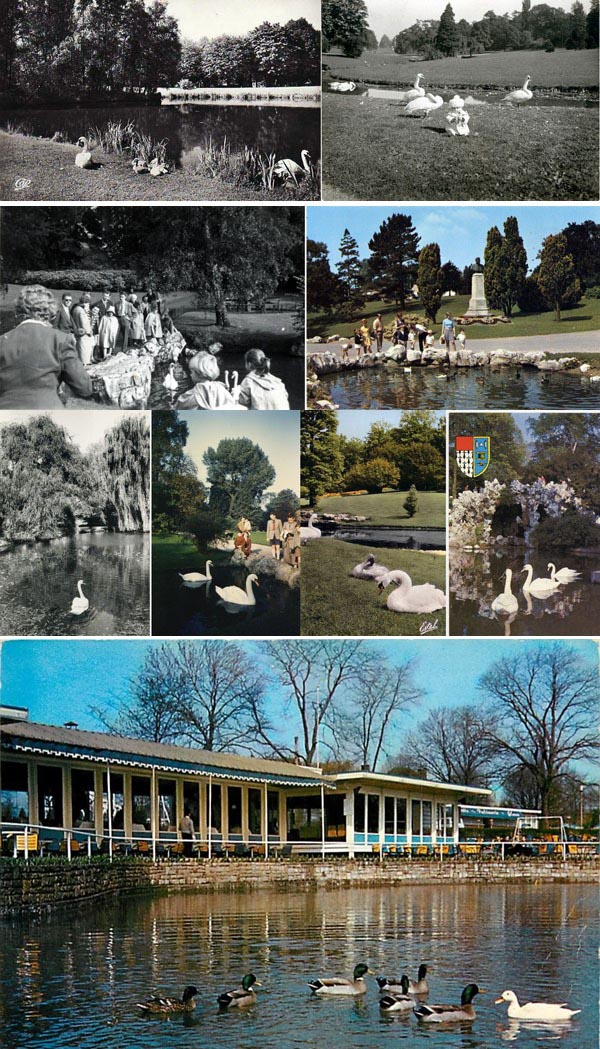

Cartes postales et photos dédiées aux cygnes et canards dans les années 1950 à 1970 (Documents BNR, collection privée et archives municipales)

Cartes postales et photos dédiées aux cygnes et canards dans les années 1950 à 1970 (Documents BNR, collection privée et archives municipales)