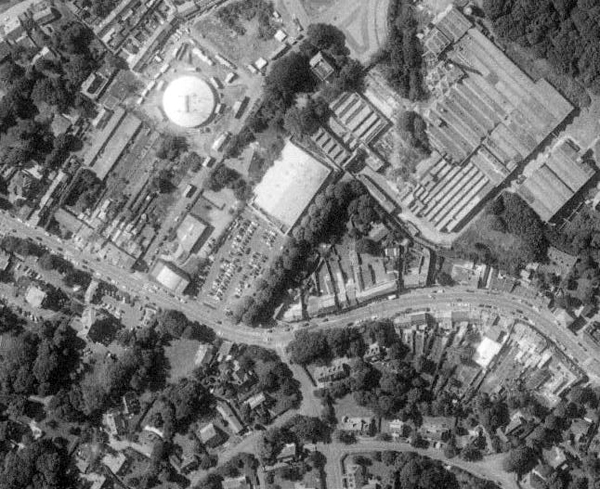

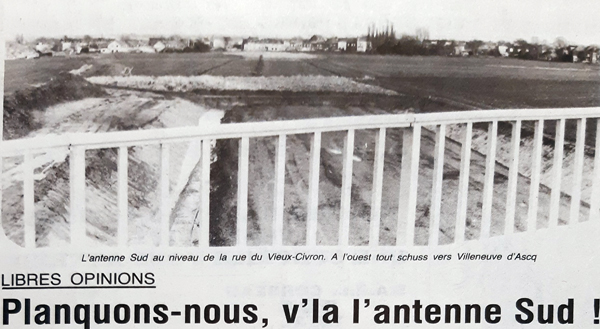

Pourtant en 1985, l’antenne Sud est encore en plein chantier et, s’il est vrai qu’elle est amenée à désenclaver la zone industrielle de Roubaix-Est, elle entraînera dès lors le passage de convois de camions vers et depuis celle-ci. Elle déclenche donc toujours des réactions de rejet des habitants du voisinage dont le cadre de vie est remis en cause définitivement et en travaux pour encore au moins 2 ans.

Les ingénieurs ont pensé aux arbres cependant et un ingénieur paysagiste a pris en charge « l’intégration naturelle » du projet. Des arbres et arbustes sont donc plantés en divers points le long de la voie pour faire écho à la végétation déjà implantée dans les environs ; vingt cinq essences en tout sont concernées : aulnes, bouleaux, saules, chênes…Un millier d’arbres va se greffer aux abords de l’antenne Sud rejoints par 235.000 taillis tantôt en massifs, tantôt en alignements.

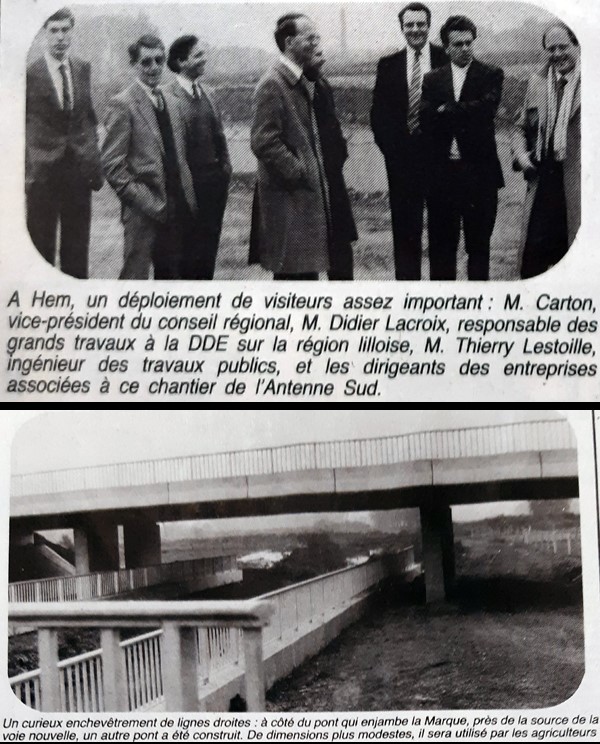

A la fin de l’année 1985, au QG des travaux de l’antenne Sud de la rue du Rivage, une importante délégation débarque sur le chantier, emmenée par Bernard Carton, vice-président du Conseil Général, comprenant des ingénieurs de la DDE, et les responsables des quelques huit entreprises avec lesquelles le Conseil Général a passé contrat, pour se rendre compte de l’avancement des travaux et s’assurer que la voie pourra bien être empruntée au 1er trimestre 1987, comme prévu.

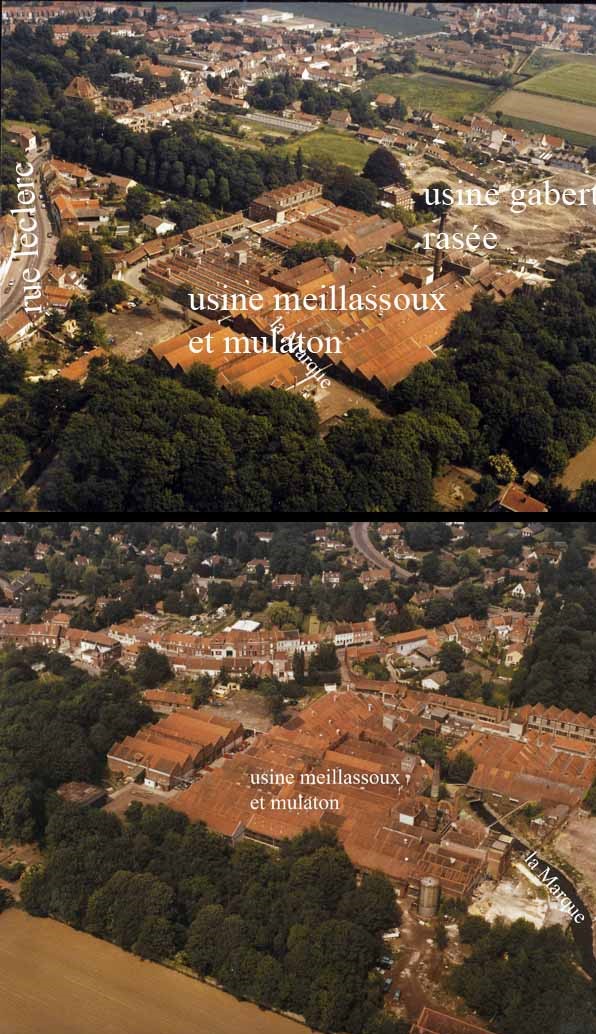

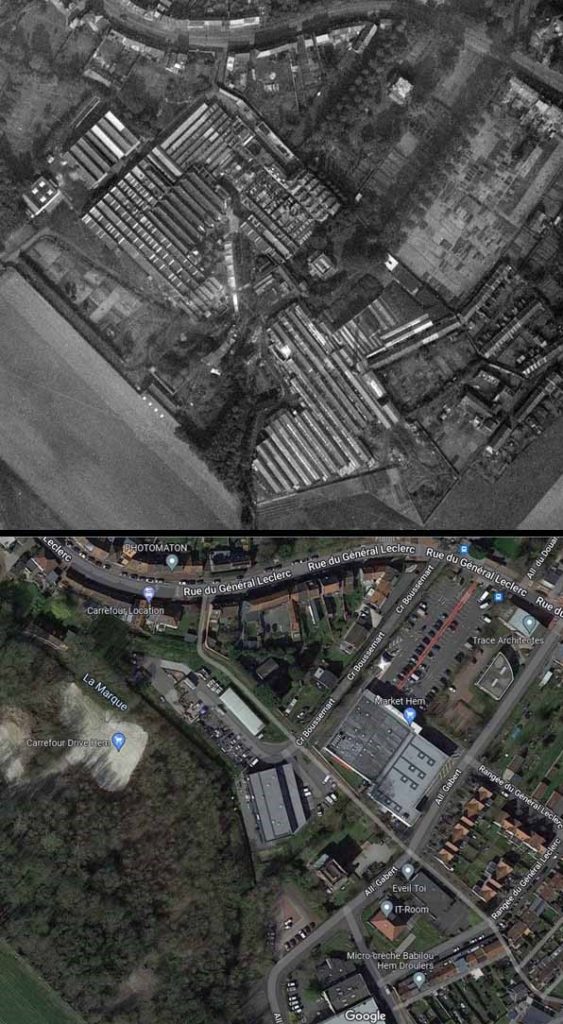

C’est l’occasion de visiter les ouvrages d’art déjà établis : le pont en béton armé enjambant la Marque, la création d’un passage souterrain pour piétons et cyclistes dans le prolongement de la rue du Rivage, le pont de la rue du Vieux-Civron passant au-dessus de la nouvelle route, les ouvrages de la tranchée du Bon Poste qui commencent à se dessiner, sans oublier les six chemins de contournement à l’intention des exploitants agricoles des environs.

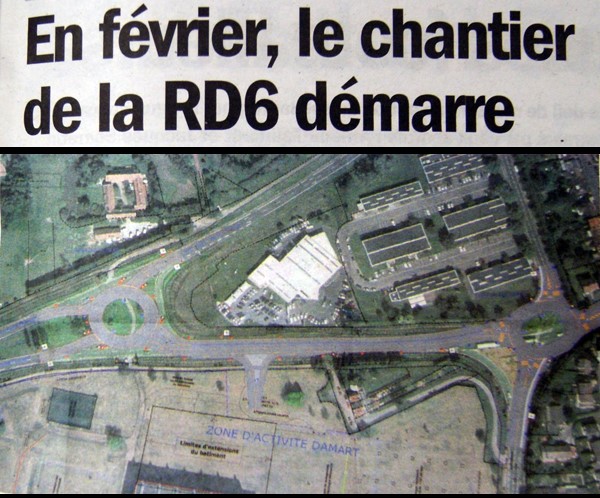

En 1986, les travaux d’implantation de la société Damart boulevard Clémenceau, débutent mais ce n’est qu’une fois l’agrandissement de l’entreprise terminé qu’en 2009 commence l’aménagement de la RD 6 et la construction de 2 giratoires. La première phase consiste en un 1er rond-point sud au niveau du carrefour dit « de la patte d’oie ». Quant à la 2ème phase, il s’agit de l’aménagement du barreau de liaison de la RD 6 entre les 2 carrefours et la création de l’accès à la zone d’activité Damart. Enfin la 3ème phase est la création du giratoire nord avec la RD 264 boulevard Clémenceau.

Enfin, le 26 Octobre 1987, l’Antenne Sud de Roubaix, attendue depuis dix ans, s’ouvre enfin entre le carrefour du Recueil à Villeneuve d’Ascq et le giratoire situé entre Lys-lez-Lannoy et la zone industrielle de Roubaix Est. Cette voie devrait être poursuivie jusqu’à Leers en 1988 et, trois ans plus tard, jusqu’à la frontière et le réseau autoroutier belge.

C’est alors qu’elle prend le nom de CD 700 pour entrer dans le répertoire des voies départementales, officiellement inauguré ce lundi matin en présence de plusieurs conseillers généraux s’agissant du plus important ouvrage routier réalisé par le département. Pour la ville d’Hem les automobilistes ne sont pas trop perturbés et le détour dû au rond-point est minime.

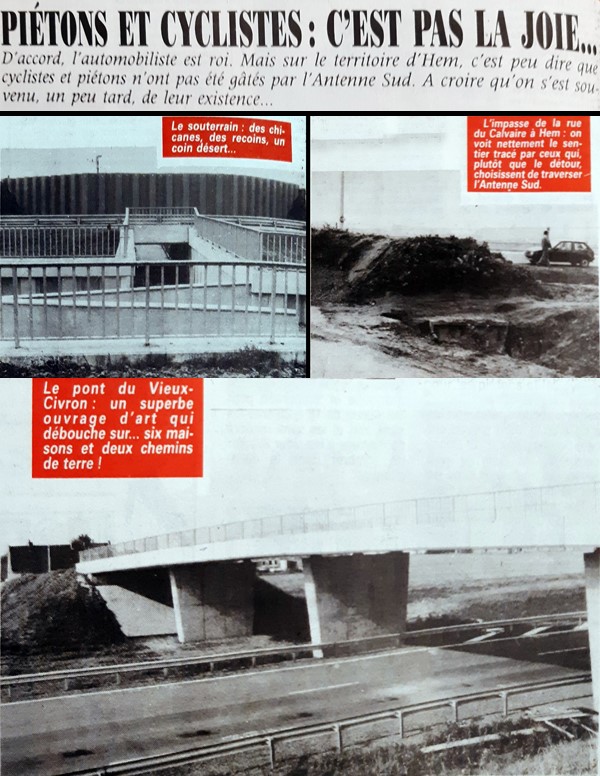

En revanche, pour les cyclistes et piétons qui souhaitent rejoindre Hem depuis Forest, Sailly ou Willems, ce n’est pas la joie ainsi que titre la presse locale : il leur faut prendre l’impasse de la rue Delecroix, remonter 300 mètres le long de la voie rapide, s’engouffrer dans un passage souterrain peu engageant avec ses recoins, ses chicanes et son mauvais éclairage et encore marcher ou rouler plusieurs centaines de mètres en rase campagne avant de rejoindre le centre d’Hem.

Beaucoup sont donc tentés de « prendre des raccourcis dangereux » : soit par le rond-point qui leur est pourtant interdit, soit en traversant carrément la voie rapide à hauteur de la rue du Calvaire. Le projet de pont a été enterré car trop onéreux ! Pourtant quelques centaines de mètres plus loin le pont du Vieux Civron ne sert à rien puisqu’il mène exclusivement à six maisons le long d’une voie pavée prolongée par des chemins de terre…

Mais le « feuilleton Antenne Sud » n’est pas terminé pour autant car son doublement à hauteur de la ville de Hem est, en 2014, toujours prévu par le Conseil Général dont l’objectif est de désengorger l’axe reliant le quartier du Recueil de Villeneuve d’Ascq à Leers en passant par la zone industrielle de Roubaix Est et Auchan.

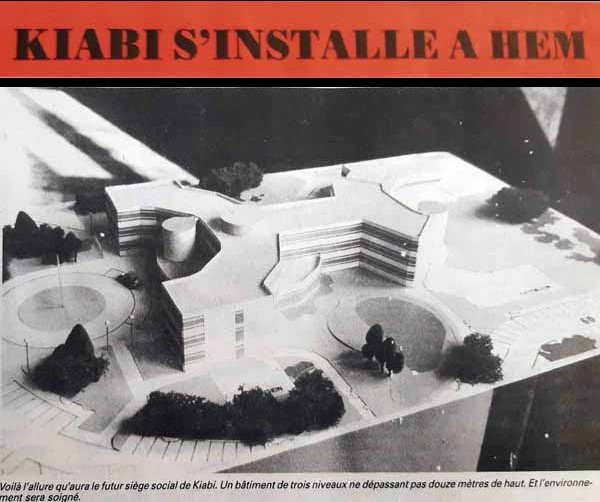

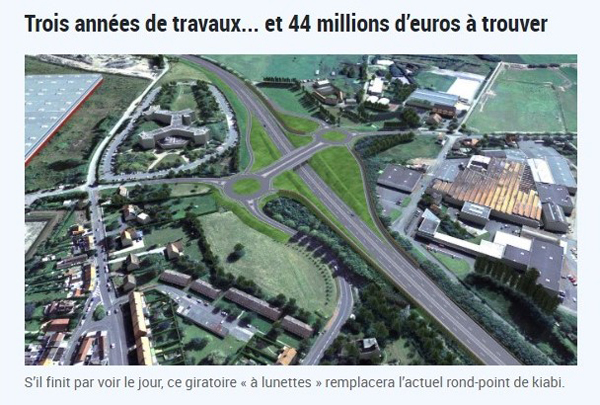

Il est aussi question en 2016 de remplacer l’actuel rond-point Kiabi par un « giratoire à lunettes » destiné à décongestionner le site.Le chantier est prévu pour 3 ans à compter de 2017 au moment où le transfert de la compétence voirie du département à la MEL (Métropole Européenne de Lille) se produit en janvier 2017.

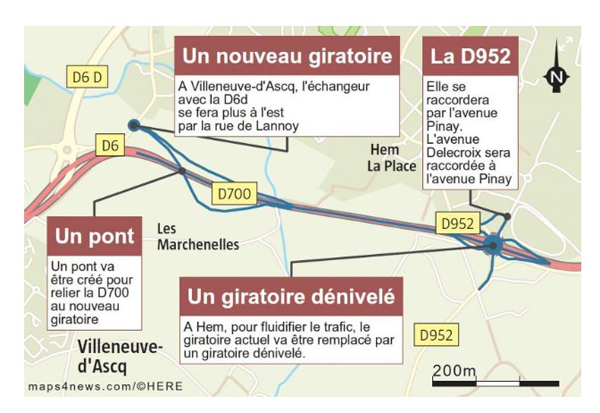

Dès lors le calendrier des travaux disparaît même si, en 2018, on connait les grandes lignes du nouveau projet : doubler la portion de la RD 700 (Antenne Sud) qui est toujours à 2 fois une voie entre le Recueil à Villeneuve d’Ascq et le rond-point « Kiabi » à Hem. Au niveau de celui-ci l’idée est d’aménager un giratoire surélevé avec la RD 700 en léger dénivelé dont le trafic ne serait donc plus ralenti par le rond-point. Les travaux pourraient commencer en 2022.

En revanche la liaison entre la rue Jules Guesde, l’avenue Pinay et la RD 700 avance, durant cette même année 2018. Le 1er tronçon avait été réalisé dans le cadre de la ZAC de la Blanchisserie et le terrassement et le traitement des terres sont à présent réalisés sur le prolongement de cette nouvelle voie nommée Aristide Briand.

Cette nouvelle liaison est attendue par les entreprises de la zone des Quatre Vents pour lesquelles la seule entrée est jusque là le fameux rond-point Kiabi au sud ce qui oblige les véhicules venant du nord à descendre la rue Jules Guesde pour y accéder et à la remonter pour en repartir, y occasionnant le passage de 15.000 véhicules par jour.

En réalisant un rond-point au nord de la ZAC des 4 Vents tout au bout de l’avenue Pinay et en faisant le lien entre ce rond-point et la rue Jules Guesde au moyen du prolongement de la rue Briand avec à l’autre bout une voie reliant la ZAC et la RD 700 ce flux pourrait être divisé par deux.

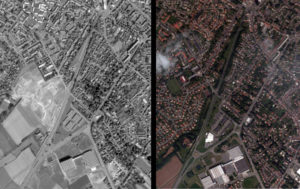

En 50 ans, l’antenne Sud a donc considérablement modifié le paysage de la ville de Hem dans plusieurs de ses quartiers. Il a fallu composer, comme toujours en matière d’urbanisme, entre les exigences du trafic routier et les intérêts économiques d’une part et le cadre de vie et le bien-être des habitants d’autre part. Et ce n’est pas terminé, affaire à suivre…