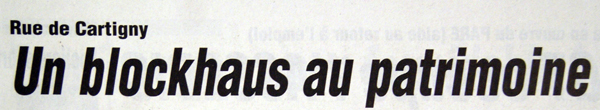

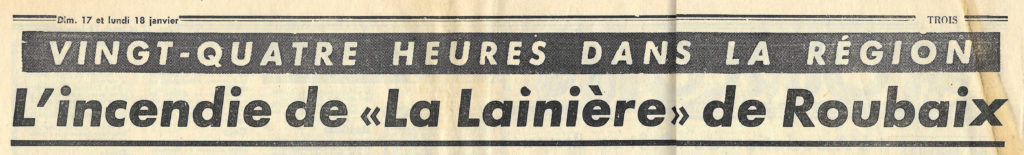

Samedi 16 Janvier 1960 à 13h40, un incendie se déclenche dans un vaste bâtiment de 3 étages ( appelé La Cave Lepoutre ) de 8000 m2 à La Lainière de Roubaix. Dans ce vaste local sont stockés 400 tonnes de fils de laine avant pelotonnage.

Alertés par les systèmes performants de sécurité de l’usine, les ouvriers sur place préviennent les pompiers de Roubaix et de Tourcoing qui arrivent sur place rapidement et découvrent des flammes, certes, mais surtout une épaisse fumée qui se dégage des matières entreposées et qui gênent l’approche du foyer.

Pour essayer de dissiper cette épaisse fumée, les pompiers brisent les vitres de l’immeuble et déversent des tonnes d’eau, mais, cette eau, au contact du feu et du sol brûlant, forme à son tour une vapeur, ce qui rend impossible toute visibilité ainsi que de pénétrer à l’intérieur de l’entrepôt.

Vers 19h les pompiers appellent leurs collègues de Lille en renfort. Le feu est toujours intense et les bandes de béton qui soutiennent les fenêtres des étages commencent à fondre. Les sauveteurs commencent à être inquiets. A 20h15, la nef centrale s’écroule et trois explosions retentissent, provoquées certainement par des bonbonnes de produits chimiques utilisés en teinturerie. Un pan de mur s’écroule à son tour dans un fracas épouvantable.

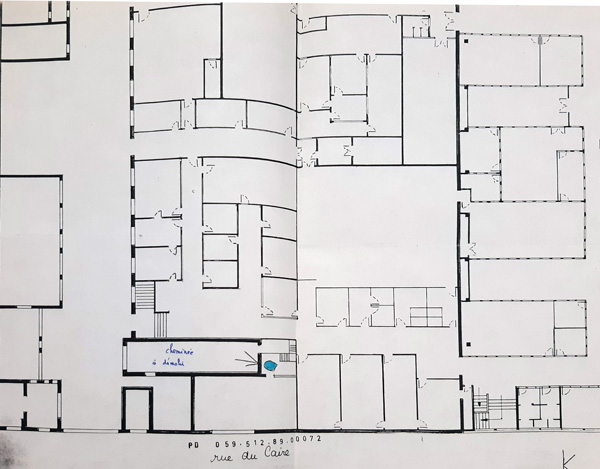

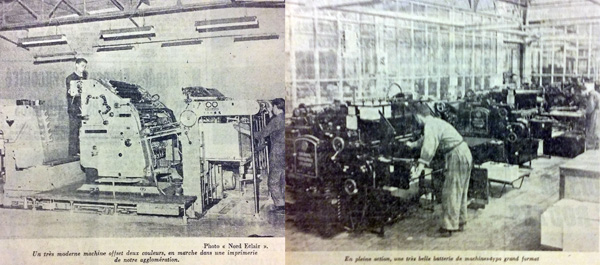

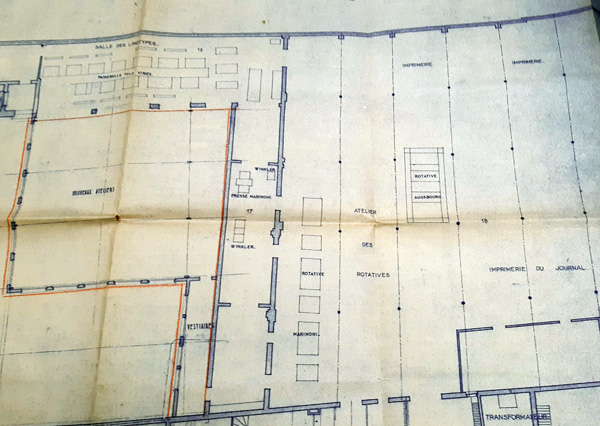

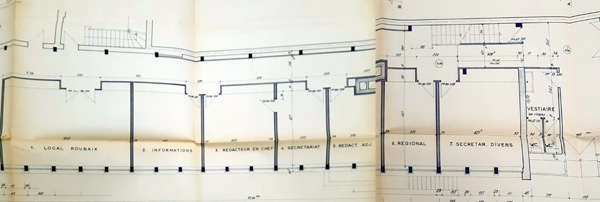

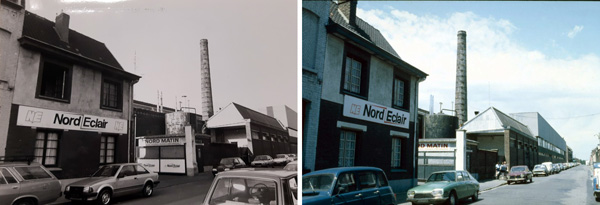

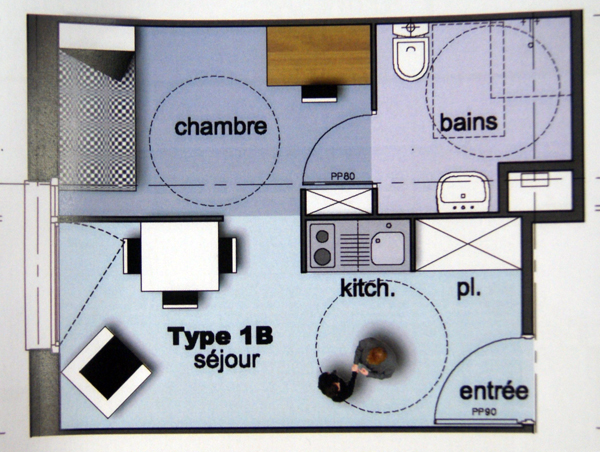

Les personnalités arrivent dont le préfet Mr Hirsch, et Mr Midol, l’un des directeurs de La Lainière, qui précise : la « Cave Lepoutre » n’est pas une cave mais un entrepôt de stockage de 100m de long sur 80m de large sur 3 niveaux, et qui comprend un atelier de pelotonnage, une teinturerie sur écheveaux mais également une imprimerie et un laboratoire photo.

Vers 20h30 la cave Lepoutre s’embrase complètement. Il s’agit alors pour les pompiers d’épargner impérativement le reste des bâtiments de l’usine pour éviter un désastre complet.

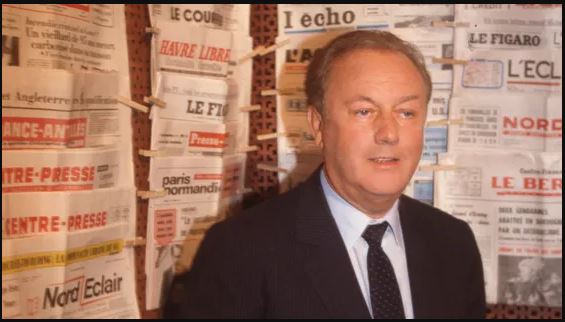

Jean Prouvost en déplacement à Paris arrive dans la nuit de samedi à Dimanche. Les pompiers luttent toute la nuit à la lueur des projecteurs, et au petit matin, arrivent enfin à maîtriser le sinistre. Il va falloir plusieurs jours avant de pouvoir pénétrer dans le bâtiment.

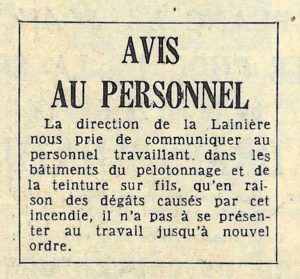

300 personnes travaillent dans la cave Lepoutre, mais compte tenu du « roulement des équipes » ce sont 700 personnes qui sont touchées par cette tragédie. Mr Nicod, directeur du personnel, s’engage à recaser provisoirement l’ensemble des salariés concernés dans d’autres ateliers et services de l’usine.

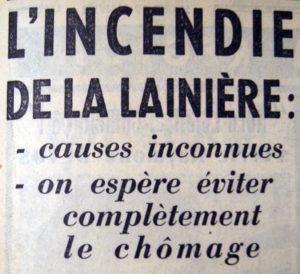

Le lendemain, dans la presse locale, la direction demande expressément au personnel concerné de ne pas venir au travail, et déclare que les dispositions sont prises pour que toutes les personnes soient reclassées dans d’autres services de l’entreprise. Il n’y aura donc pas de chômage technique.

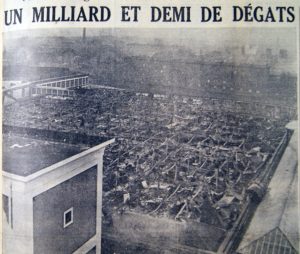

Le lundi matin, le bilan est lourd : une dizaine de pompiers intoxiqués sont hospitalisés, l’entrepôt est détruit, 400 tonnes de laine sont parties en fumée, 150 machines sont détruites, et 700 personnes travaillant sur cette partie de l’usine sont concernées.

Le feu est enfin complètement maîtrisé le lundi en début d’après midi. Les dégâts sont colossaux ; il ne reste plus de la cave Lepoutre que des décombres.

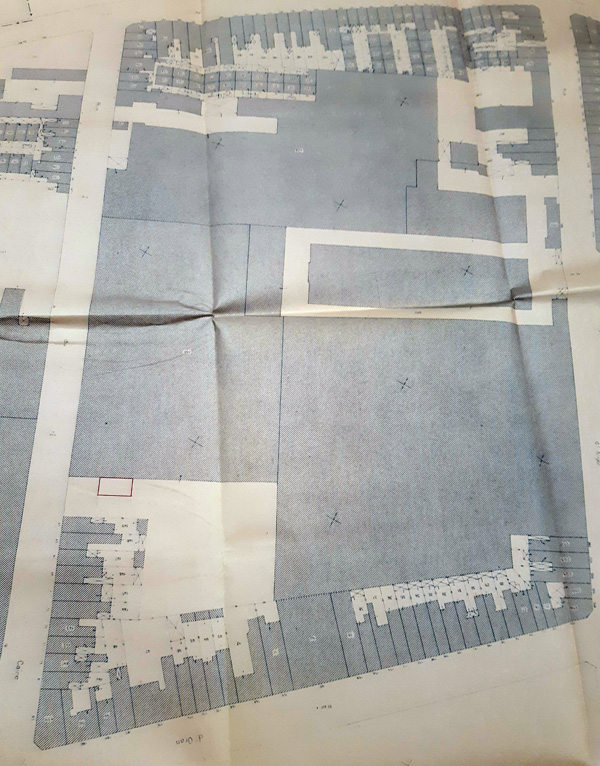

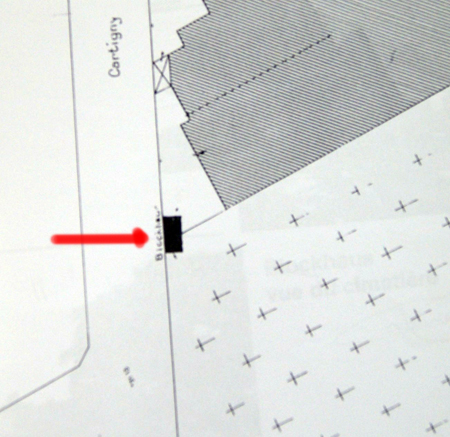

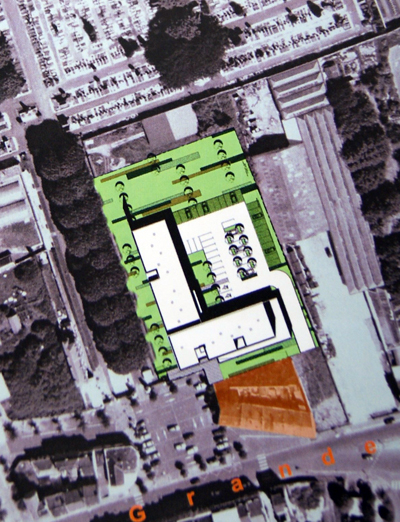

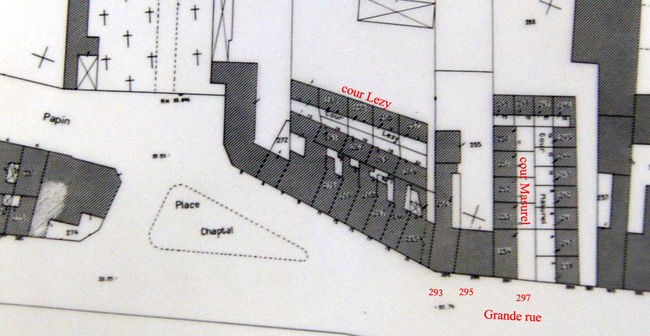

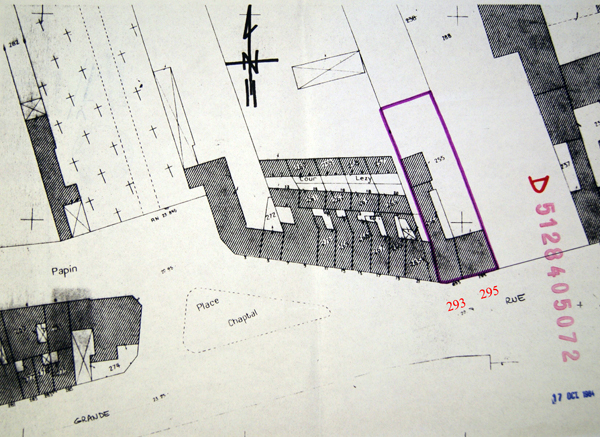

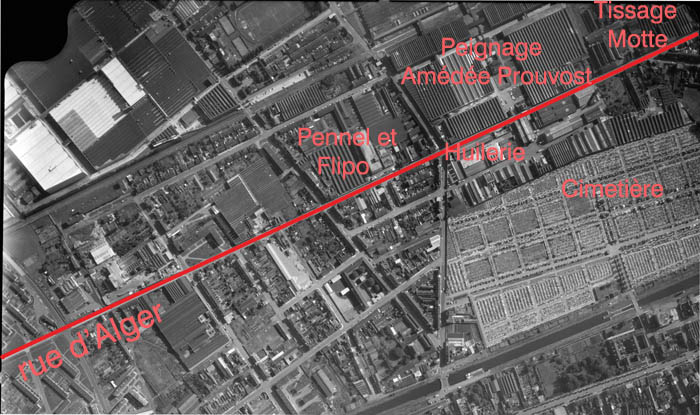

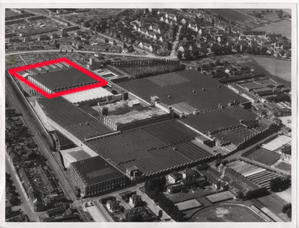

Certes, ce bâtiment ne représente qu’une partie modeste de l’ensemble de la Lainière ( le rectangle rouge sur la photo ci-dessus ), mais la totalité de l’activité de l’usine sera forcement perturbée par la disparition de certains rouages importants, tel le pelotonnage, par exemple.

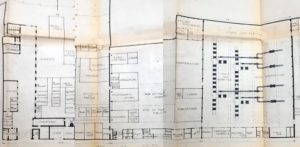

Il est donc essentiel de reconstruire rapidement cette partie de l’entreprise. Le mercredi matin, on commence déjà à déblayer les tonnes de gravats, les architectes sont déjà à pied d’oeuvre pour commencer à établir leurs plans de reconstruction.

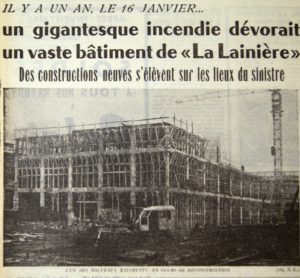

En 1961, un an après, une ossature se dresse sur le terrain où la cave Lepoutre a brûlé. En attendant la reconstruction complète, et grâce à la solidarité patronale, la Lainière assure son rythme de production. Les 5.000 ouvriers et employés de l’entreprise peuvent désormais assurer leurs fonctions à la Lainière.

Remerciements aux archives municipales.