Aprés la deuxième guerre mondiale, la France se reconstruit pour se relever. De nombreux jeunes adultes, restés sans emploi pendant ces quatre longues années, doivent apprendre un métier. On doit permettre à ces jeunes de s’intégrer ou de se reclasser dans l’économie, et il est nécessaire de fournir aux entreprises une main d’oeuvre importante et qualifiée pour reconstruire le pays.

L’apprentissage classique organisé sous le contrôle de l’enseignement technique ne suffit plus. Le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale prennent alors l’initiative, de créer des centres de formation professionnelle et surtout en priorité, pour le bâtiment et la reconstruction.

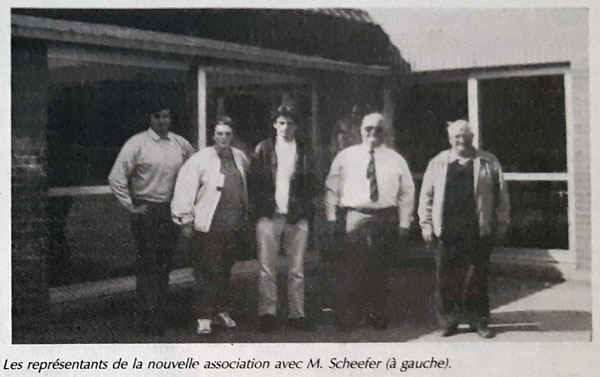

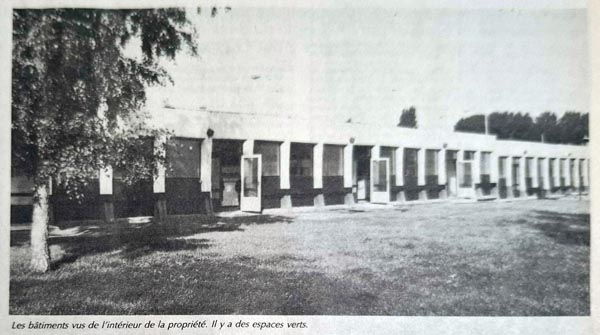

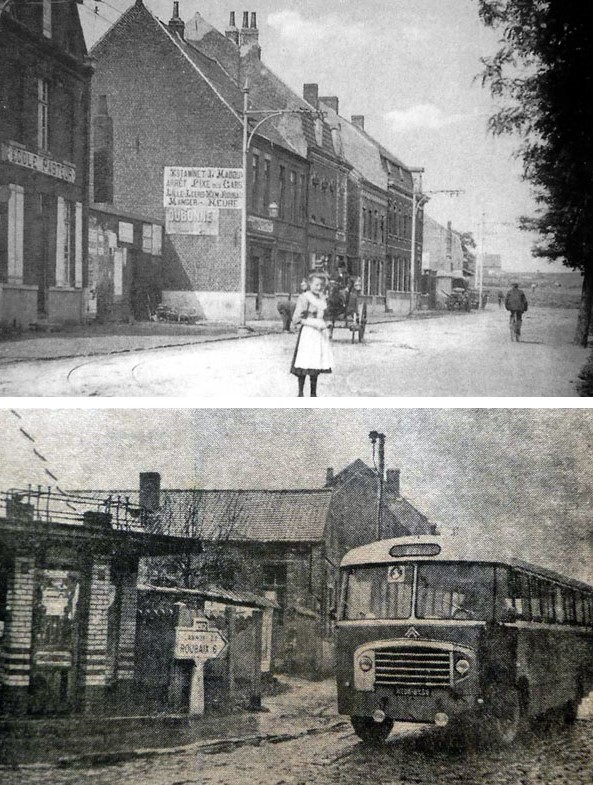

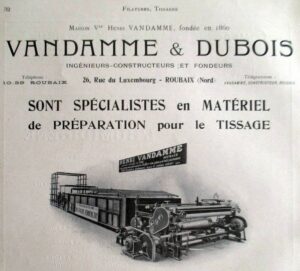

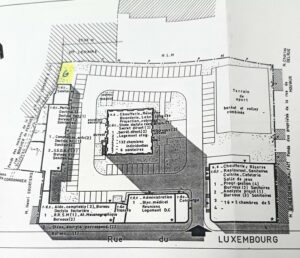

En Janvier 1946, le C.F.P.A Centre de Formation Professionnelle Accélérée est créé à Roubaix, sur l’ancien site de l’usine de construction mécanique, les Ets Vandamme et Dubois, au 20 et 26 rue du Luxembourg, sur un terrain de 7921 m2.

Les entreprises roubaisiennes sont forcément très intéressées par la recherche d’ouvriers qualifiés. De nombreux pionniers parmi les entrepreneurs en travaux publics ( dont Octave Delezenne ) transmettent leur foi aux autres bonnes volontés. L’école de Roubaix se construit, forme d’abord ses moniteurs, puis les élèves, beaucoup d’élèves . . . A la fin de l’année 1946, on compte 8 centres en France, dont celui de Roubaix.

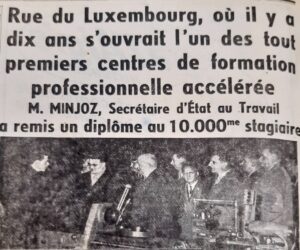

En 1956, le C.F.P.A fête son 10° anniversaire. Mr Minjoz, secrétaire d’état au travail se déplace à Roubaix pour cet événement, reçu par Victor Provo et toute l’équipe de la direction du centre. 10.000 jeunes sont déjà passés au Centre de Formation depuis 10 ans, dont 2000 compagnons et 1200 ouvriers en métallurgie, menuiserie, peinture, chauffage central, etc. Il faut donc déjà penser à s’agrandir. Des travaux d’agrandissement pourraient alors débuter en 1957 pour se terminer par une ouverture l’année suivante. En réalité les travaux démarreront 3 ans plus tard.

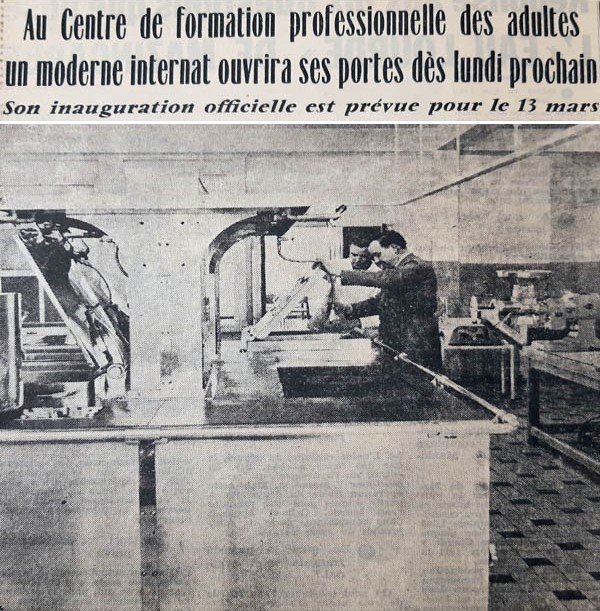

En Avril 1959, c’est Mr Croisier inspecteur divisionnaire qui se déplace, pour remettre les diplômes aux stagiaires. L’école à l’immense avantage de payer ses élèves ; en effet, ils bénéficient d’un salaire horaire de 152 Frs, travaillent 44 heures par semaine, dont 4 heures supplémentaires, et bénéficient des avantages de la Caisse de Sécurité Sociale et des allocations familiales, comme tous les salariés d’entreprise. Leur stage dure 6 mois. Ils sont payés pour se former et acquérir les notions de base d’un métier qui fera la prospérité de leur avenir. Le C.F.P.A ( Centre de Formation Pour Adultes ) de Roubaix possède un internat complet.

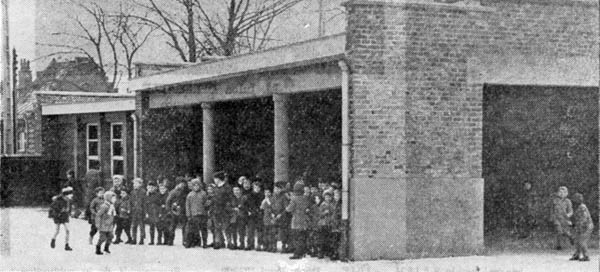

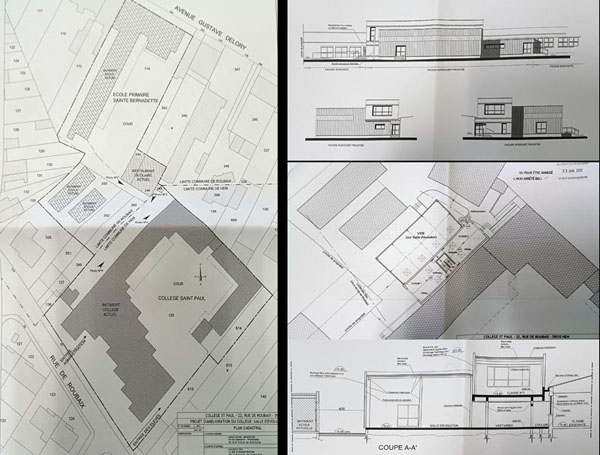

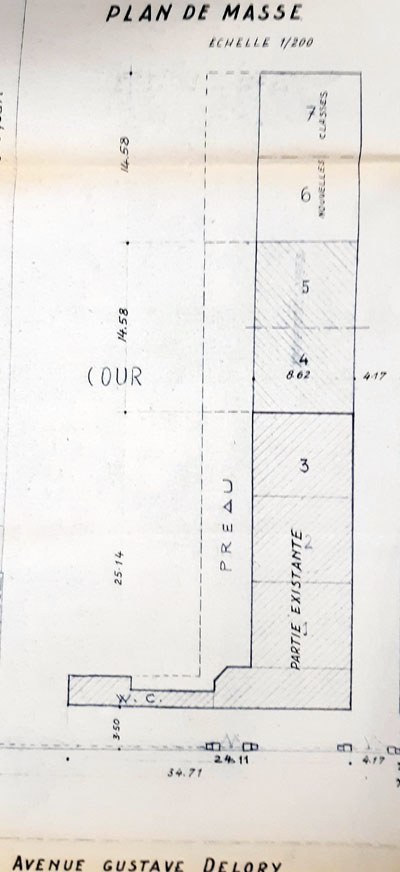

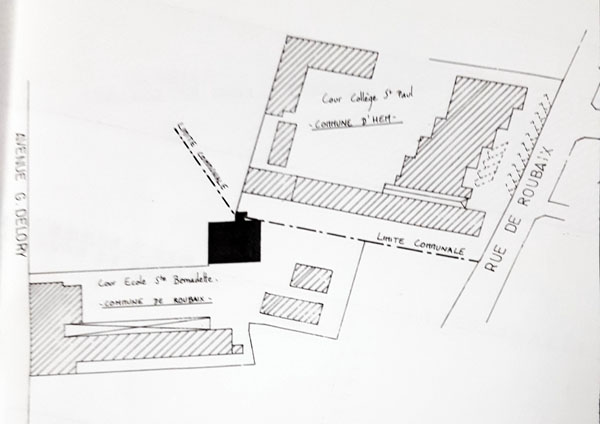

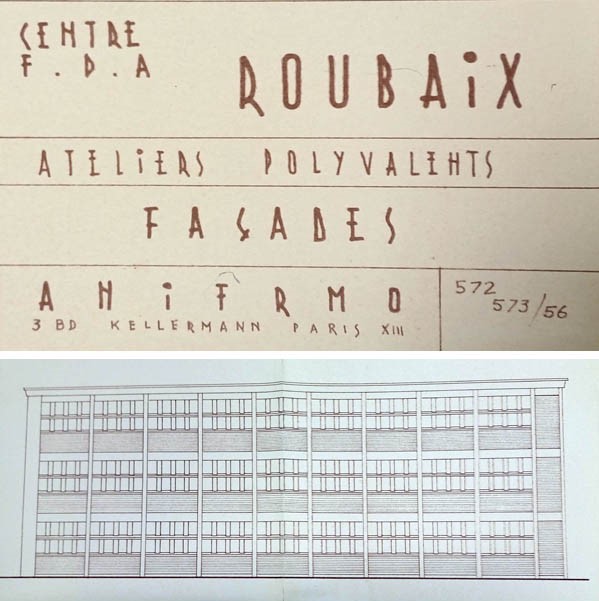

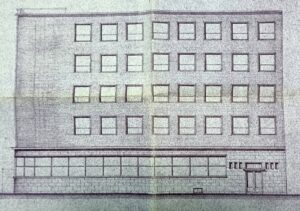

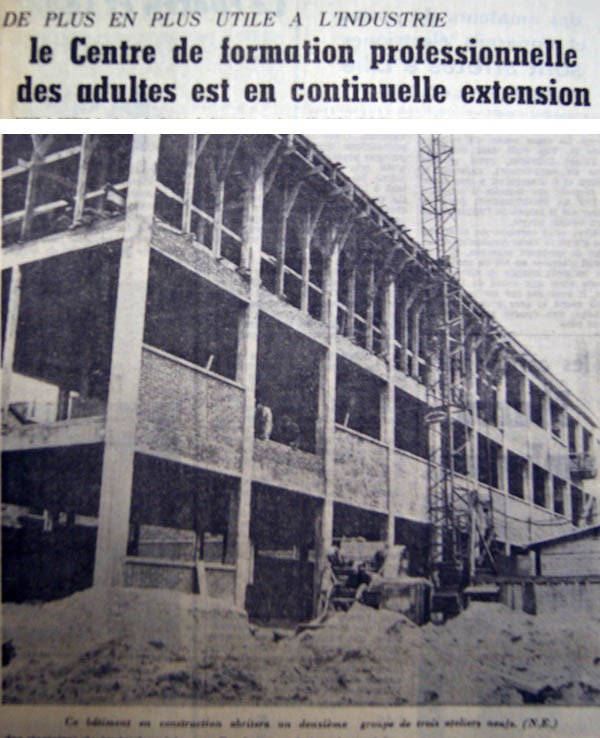

En 1960, le directeur administratif de ANIFRMO, l’Association Nationale Interprofessionnelle pour la Formation Rationnelle de la Main d’Oeuvre ( le Ministère ) décide de l’agrandissement du Centre de Roubaix pour faire face à son expansion. Un bâtiment neuf voit le jour. La façade d’une centaine de mètres de long et de douze mètres de haut, sur la rue du Luxembourg, est composée de béton et de briques rouges avec de nombreuses baies vitrées. Le bâtiment abrite plusieurs ateliers polyvalents sur le rez-de-chaussée et deux étages.

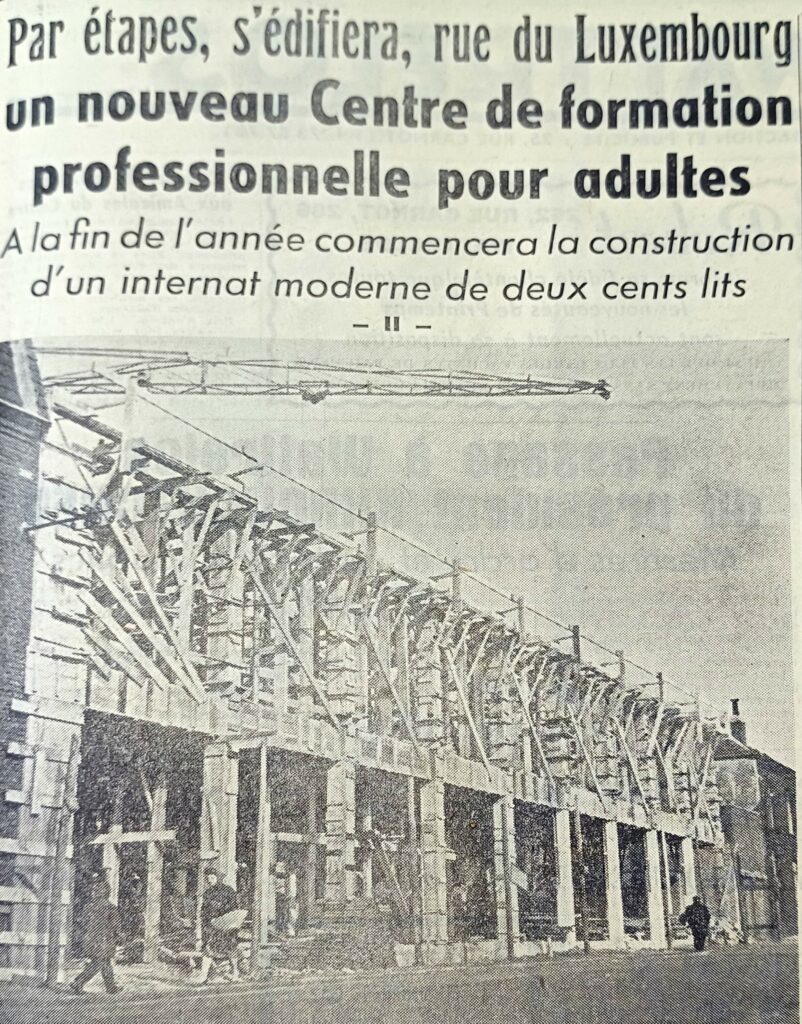

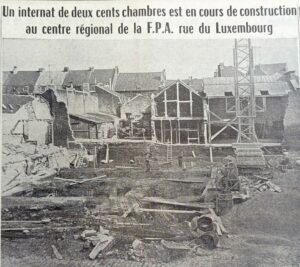

Pour faire face au succès grandissant de l’école, la direction décide en 1961 de construire un nouveau centre d’hébergement. Ce nouvel Internat de 50 chambres pour 200 internes est doté des installations les plus modernes. Il permet aux adultes en formation, dont le domicile est éloigné, de pouvoir rester sur place, en semaine, pendant leur période d’apprentissage. Au rez-de-chaussée, se trouve le réfectoire, la cantine, la bibliothèque et la salle de jeux. Un bloc central de deux étages est construit au centre du domaine ; il comprend des ateliers et des magasins centraux qui fournissent les matières nécessaires à tous les ateliers installés autour de ce quadrilatère. Une aire de travail est mise à disposition à l’extérieur pour tous travaux de gros œuvre et de maçonnerie.

Le Centre de Formation est en continuelle extension. Les besoins en main d’oeuvre qualifiée augmentent sans cesse, une nouvelle demande de permis de construire est déposée par Eric Maillard, architecte, en 1962, pour la création d’un deuxième groupe de 3 ateliers. Le centre est désormais capable de former annuellement plus de 500 ouvriers, depuis l’apprenti maçon jusqu’au conducteur de travaux. Depuis sa création en 1946, le centre a formé plus de 4000 personnes. De plus des cours du soir sont ajoutés au programme des formations, pour des tourneurs, fraiseurs, soudeurs, ajusteurs etc.

L’extension des ateliers et le nouvel internat sont officiellement inaugurés en Mars 1964 en présence de Mrs Victor Provo maire, Triplet directeur du Centre, Bailet inspecteur du travail, Simon du ministère du travail et bien d’autres personnalités.

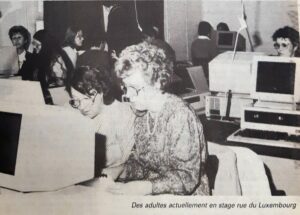

En 1988, J-P Menet, directeur de l’ AFPA, reçoit la visite de Michel Delebarre, vice président du Conseil Régional, et André Diligent, sénateur-maire, qui se félicitent des bons résultats de l’agence, En effet, la nouvelle pédagogie mise en oeuvre se traduit par un taux de réussite et d’insertion professionnelle exceptionnelle, surtout depuis l’arrivée de la bureautique qui va devenir indispensable d’ici peu, dans les entreprises. Le Centre de Formation va se spécialiser dans le secteur tertiaire.

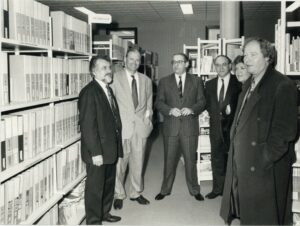

Au printemps 1992, Michel Delebarre revient à l’AFPA rue du Luxembourg pour remettre des distinctions aux directeurs régionaux Mrs Thomas, Menet et Dufour. C’est l’occasion également de visiter les locaux agrandis et rénovés de l’AFPA en compagnie de Bernard Carton.

Dans les années 2000-2010, l’A.F.P.A organise chaque année au mois de Novembre, une opération Portes Ouvertes. C’est une journée importante parce qu’elle s’inscrit dans une dynamique nationale. Laurent Billot le directeur du centre de formation souhaite en effet communiquer et s’associer davantage avec les partenaires importants comme la Chambre des Métiers et le CREFO Centre de Formation dans la région des Hauts de France

De nos jours, en moyenne, 600 personnes fréquentent simultanément l’AFPA de Roubaix, principalement pour accomplir des formations de plusieurs mois, des parcours diplômants qui mènent à des postes de vendeur conseil, manager d’univers marchand, concepteur et développeur informatique, web designer, gestionnaire de paie, comptable assistant . . . . avec des résultats assez exceptionnels, en effet :

77 % de réussite au titre professionnel

54 % d’accès à un emploi dans les 6 mois

89 % de stagiaires satisfaits

Remerciements aux archives municipales