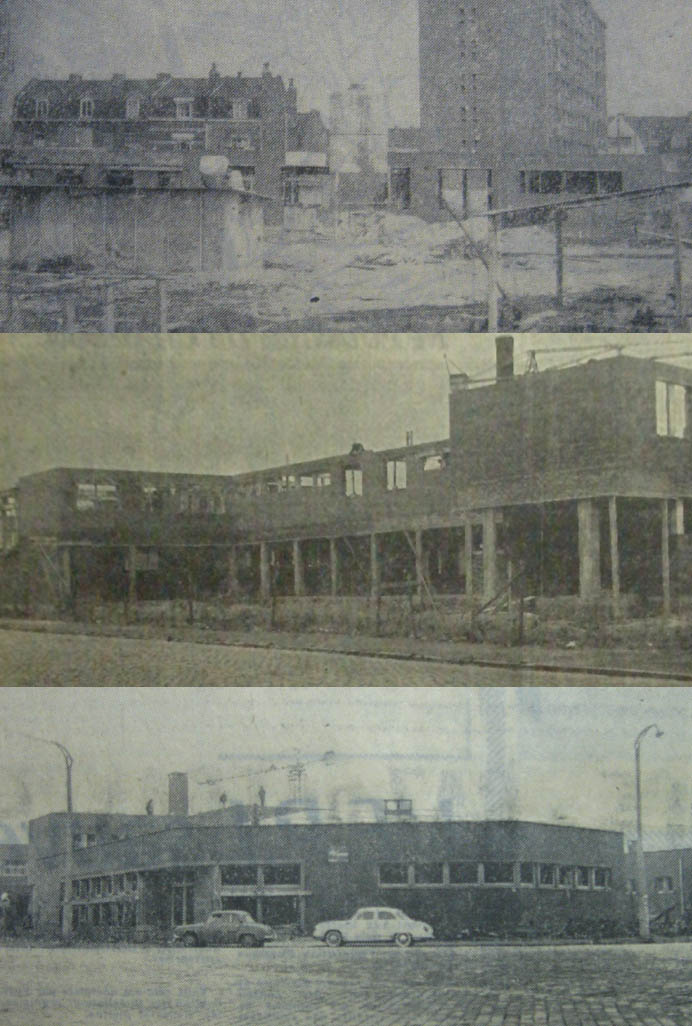

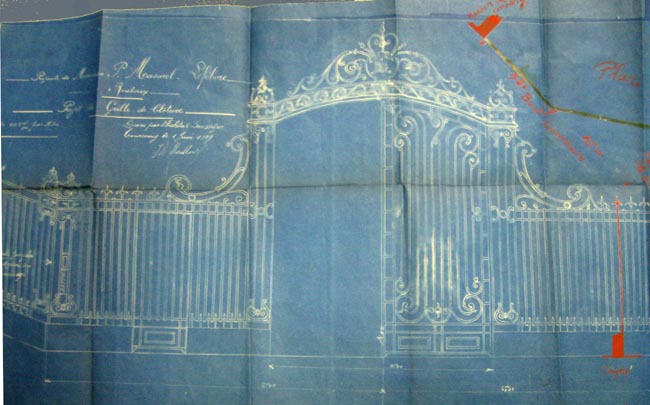

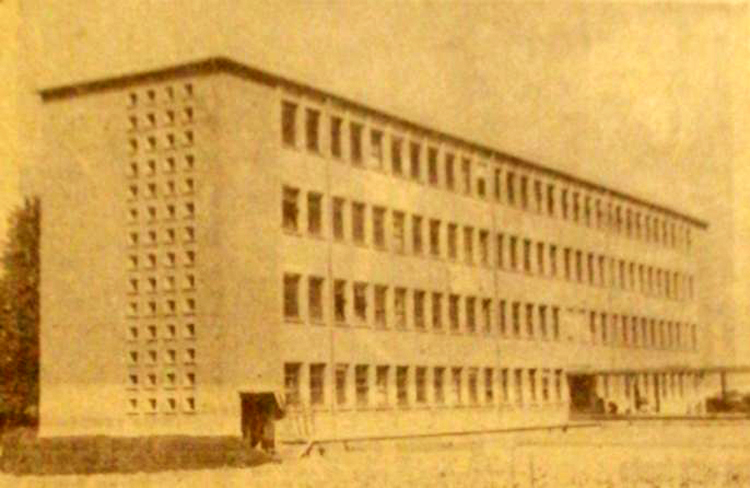

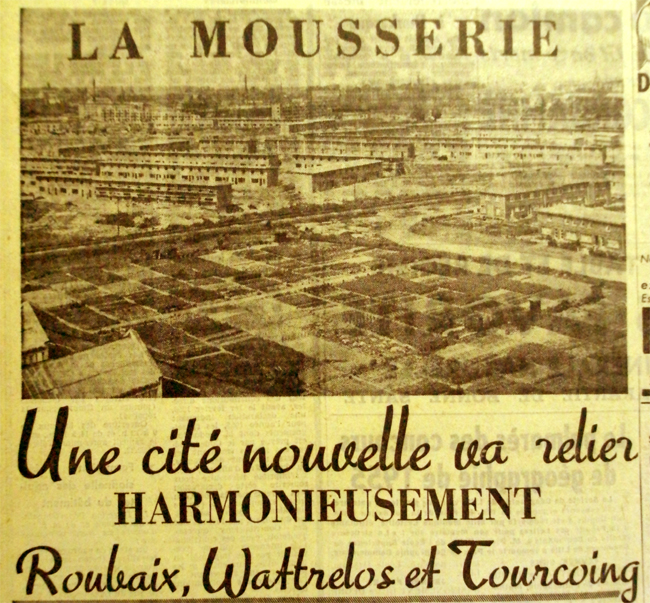

Le chantier de la cité Cil des Trois Baudets a été mené de 1947 à 1949. C’est l’un des premiers lotissements réalisés de ce genre. On peut lire dans la presse de l’époque[1] :

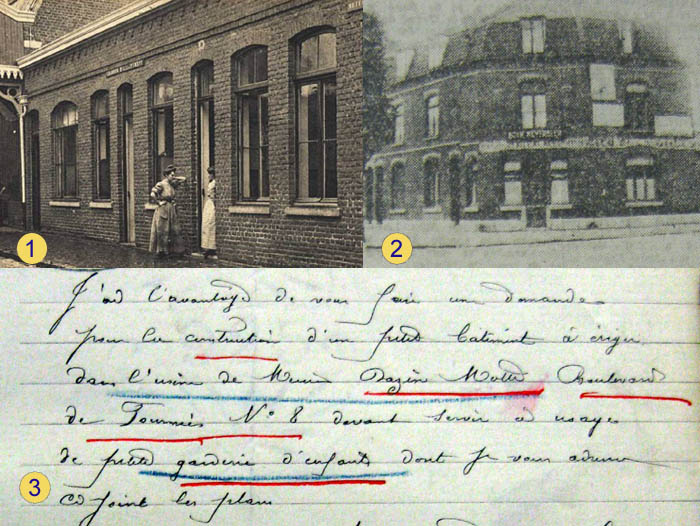

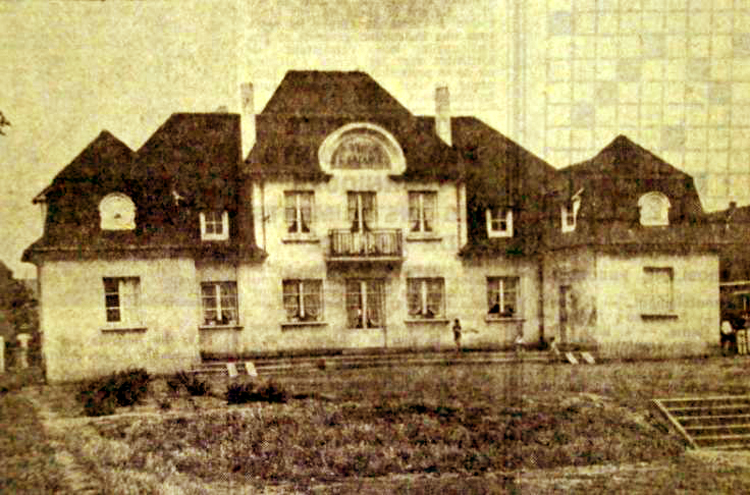

les nombreux visiteurs ont pu constater qu’au beau milieu du vaste chantier on avait laissé un large espace vide. Que de terrain perdu a-t-on pensé ! Eh non, cet espace ne sera pas perdu. Il sera même utilement employé. Car il supportera une maison de l’enfance, qui rendra mille services aux familles nombreuses du quartier. Une maison qui sera aussi une garderie d’enfants, et dans laquelle on donnera des consultations de nourrissons et des consultations médicales.

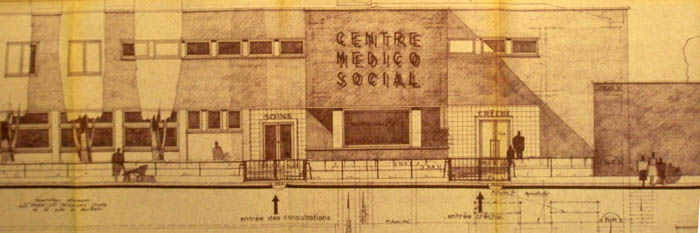

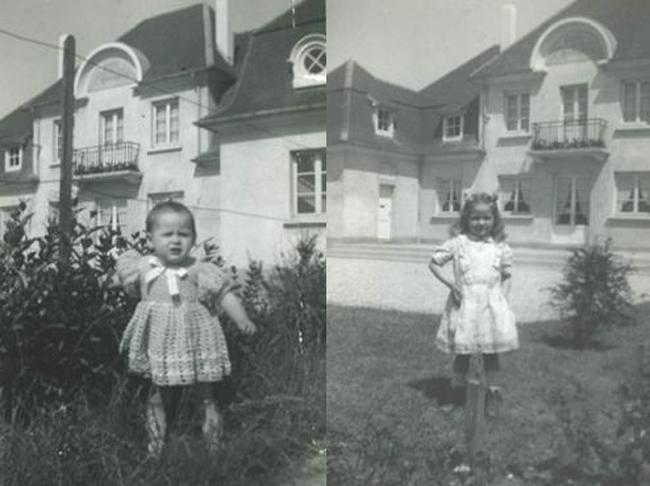

Cet article tend à montrer que le projet de la cité des Trois Baudets comprenait donc la construction d’une maison de l’enfance, qui de fait, sera édifiée en 1950. Mme Albert Prouvost de Maigret, dont l’époux est le grand industriel à l’origine du CIL, se voit confier la présidence de l’association.

On se propose à l’époque d’édifier d’autres maisons de l’Enfance, dont le financement sera assuré par le concours financier des industriels de la région, la caisse de sécurité sociale, la caisse d’allocations familiales, et par des dons émanant de personnalités américaines (on cite Mme Patton). Des lieux sont évoqués à la suite de celle des trois Baudets à Hem : Wattrelos, Tourcoing, et les Hauts Champs…Une maison identique sera bel et bien édifiée dans le quartier du Laboureur à Wattrelos. Ces Maisons de l’enfance se présentent alors comme les corollaires indispensables de la grande œuvre sociale du CIL.

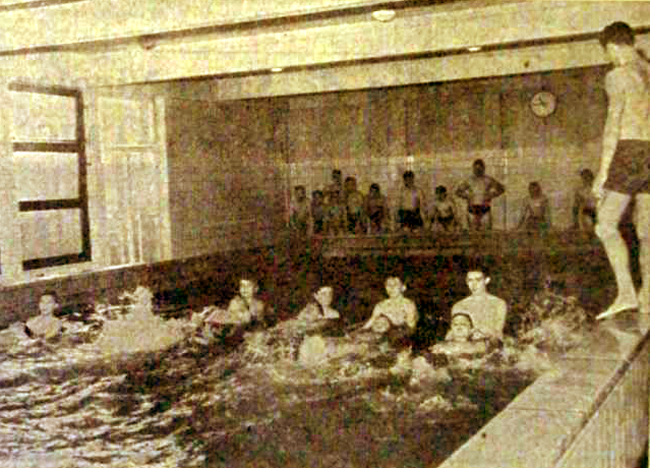

Qu’y trouve-t-on ? C’est d’abord un dispensaire complet, avec visites à domicile, nuit et jour, semaine et dimanche, une consultation de nourrissons et une consultation prénatale. On y pratique les vaccinations et les séances d’ultra violets pour les enfants. Un cabinet médical est mis à la disposition du médecin contrôleur de la sécurité sociale.Pour le côté social, on y trouve un bureau de sécurité sociale et une annexe de la caisse d’épargne. Il y a également des permanences de l’association des familles et de l’école des parents. On y donne des cours ménagers, qui s’adressent aux jeunes filles, mais aussi aux mamans, l’après midi et le soir, on peut même y préparer un CAP. Il y a aussi les jeudis de loisirs organisés (rappelons qu’en 1950, le jour de congé scolaire est encore le jeudi, le mercredi viendra bien plus tard). Bricolage, peinture, dessin, modelage et pyrogravure sont proposés aux amateurs, ainsi que solfège, bibliothèque et cinéma.

On souhaite bientôt compléter ces animations avec d’autres comme des activités sportives, un ciné club et de la construction de modèles réduits et un atelier menuiserie. Et surtout une salle de spectacle, qui sera réalisée ultérieurement. Dix ans plus tard, la maison de l’enfance des Trois Baudets est progressivement devenue un véritable centre social accueillant. Le taux de fréquentation est élevé, et l’on commence à refuser du monde, d’autant que l’habitat s’est développé, du côté des Hauts Champs, où l’on envisage de créer le même type d’établissement.