C’est en juin 1990, qu’on apprend le déplacement imminent du monument de Jean Lebas, pour cause d’aménagement de l’interconnexion bus Mongy métro, qui sera installée à proximité de Motte-Bossut. La future station de métro Roubaix 2000 sera la première à être achevée sur le territoire roubaisien. La CUDL demande donc à la mairie de déplacer le monument. Il n’est pas question de détruire, juste déplacer, mais où ?

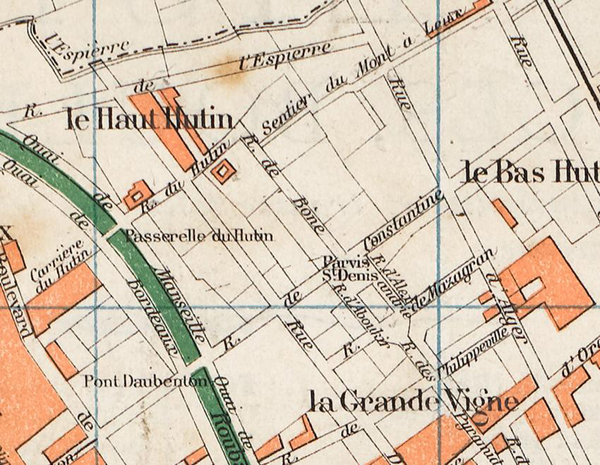

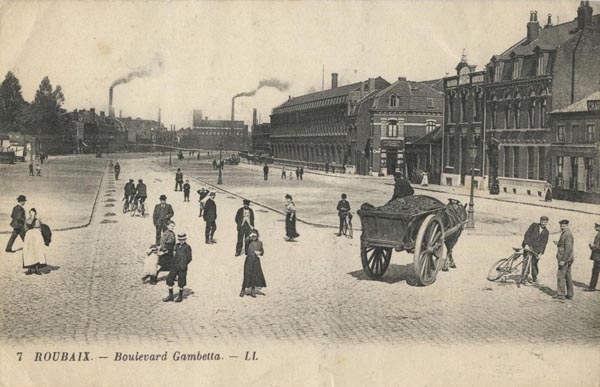

En juin 1945, la notification officielle du décès de Jean Lebas parvient à Roubaix. Le député maire de la ville, ancien ministre, est mort d’épuisement au camp de Sonnenburg en Prusse Orientale, où il était retenu prisonnier. En 1948, un comité a recueilli des fonds pour l’érection d’un monument à sa mémoire. Ce monument se dressera à l’entrée du boulevard Gambetta, à proximité de la Place de la Liberté. Comme la semelle qui supportera le mémorial fait vingt mètres de long sur douze de large, il faudra modifier la configuration du boulevard. A cette époque, le boulevard Gambetta est encore constitué d’une chaussée centrale avec deux terre-pleins latéraux, plus deux bas côtés pavés de 9 mètres de large. Il faudra donc modifier le profil du boulevard, qui aura désormais deux chaussées latérales avec un terre-plein central. Les chaussées pavées seront supprimées. On envisage d’ores et déjà la construction d’un nouveau pont pour relier le boulevard Gambetta avec la place Chaptal. Le réaménagement de la partie du boulevard entre la place de la Liberté et la rue Pierre de Roubaix entraînera une déviation par la rue Bernard (aujourd’hui rue Jules Watteuw) pour les véhicules allant vers le canal.

En janvier 1949, après que le boulevard Gambetta ait été modifié, la construction du monument démarre et on prévoit l’inauguration le 1er mai. L’auteur de l’œuvre est le sculpteur roubaisien Albert Dejaeger, grand prix de Rome, et la Maison Ferret marbrier, 210 Grand-rue, spécialiste de la belle pierre, est chargée du chantier. L’ensemble représente une colonne de douze mètres sur laquelle se trouve le buste de Jean Lebas, vers lequel deux statues allégoriques la France et Roubaix élèvent leurs bras désespérés. Derrière la colonne, une autre figure symbolique représente un ouvrier en tenue de travail. On peut lire sur la colonne qui était Jean Lebas, quel rôle il a joué pendant les deux guerres mondiales. Ce monument est finalement inauguré le 23 octobre 1949, et l’on craint déjà que les inscriptions qui sont en bronze métal, s’oxydent et que le vert de gris se délaie sous l’action de la pluie, en coulées salissantes. Deux ans plus tard, les corps de Jean Lebas et de son fils seront ramenés à Roubaix.

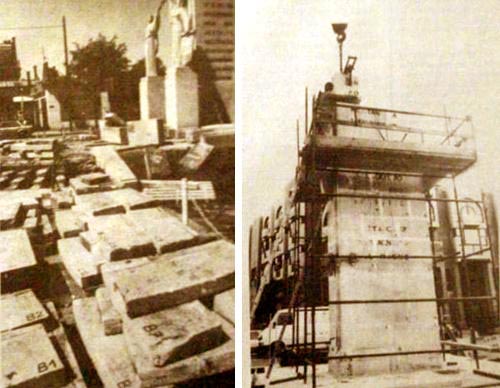

La CUDL avait prévu de démonter le monument, de le stocker pendant trois ou quatre ans, soit la durée des travaux du métro, et de le remonter une fois les travaux terminés. Les roubaisiens ne sont pas d’accord, pour des raisons sentimentales, mais aussi financières. Le coût de l’opération se monte à 50 millions de centimes, et il sera pris en charge par la CUDL, si on le remonte tout de suite. Il faut donc trouver un emplacement de manière urgente.

Après concertation avec le Parti Socialiste, plusieurs propositions sont émises : le mettre à hauteur de la rue Henri Dunant, mais c’est encore trop près de l’installation métro. Le situer à l’angle de la rue Pierre de Roubaix et du boulevard Gambetta près de la Caisse d’Allocations Familiales, sur un terrain lui appartenant. On mettra là un chapiteau de l’ancien hospice Blanchemaille. Autre emplacement proposé : avenue des nations unies sur un terrain situé face au centre d’action sociale On propose place de la gare, au dessus de la station qui s’appellera aussi Lebas, mais cela masquerait la gare, et la place est trop petite. On parle du Rond Point de l’Europe…Mais on va rester sur le terre plein du boulevard Gambetta, à hauteur de la CAF. Le monument sera retourné vers le pont qui permet d’accéder à Wattrelos.

En juillet, l’entreprise Cazeaux de la Chapelle d’Armentières est chargée de démonter, et de numéroter les morceaux du monument. Le monument Lebas est désassemblé comme ces châteaux écossais achetés par des milliardaires américains, dit la presse. Dès octobre, on reconstruit…