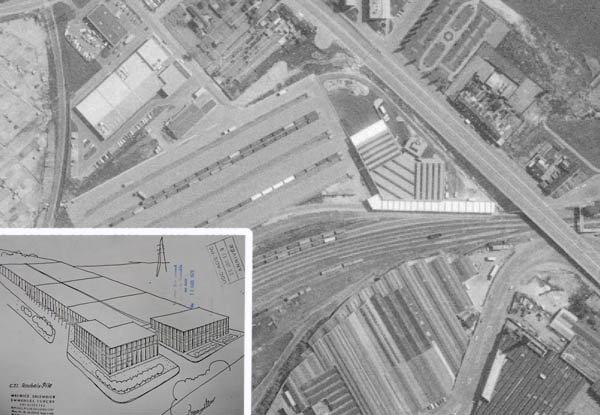

Par une décision du 4 juillet 1963, la municipalité fait l’acquisition d’un terrain de 52 000 mètres carrés au sud est de Roubaix dans une zone située entre les voies de chemin de fer, la rue Boucicaut et la rue du Carihem. Ce terrain doit servir à constituer une réserve foncière pour l’implantation de services publics et, en particulier, d’un centre de tri postal. Cette décision est déclarée d’utilité publique en 1964. Cinq ans plus tard, une délibération municipale conduit à la cession de 47 000 mètres carrés de cet ensemble aux PTT pour édifier ce centre destiné à l’expédition des nombreux colis et catalogues en provenance des entreprises de vente par correspondance. Ce terrain est particulièrement adapté à sa destination, car, situé à proximité immédiate des voies de la gare du Pile, il est constitué essentiellement de jardins et de terres agricoles.

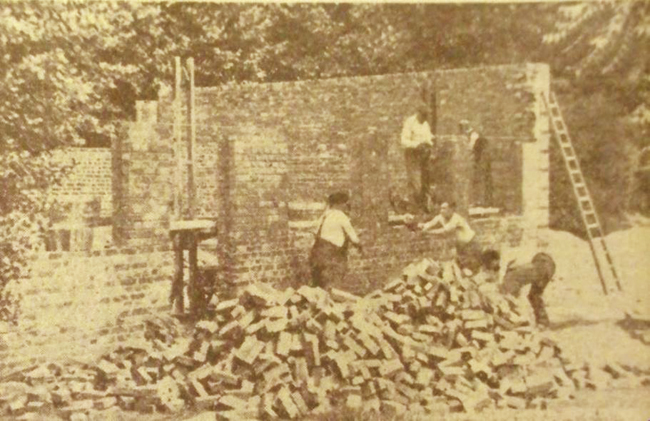

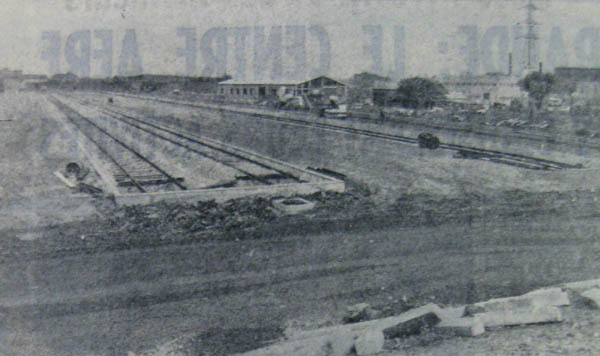

La première tranche des travaux démarre en 1973. On coule la plate-forme destinée à supporter les voies et les quais d’embarquement. Le trafic progressant d’année en année, il faut voir grand : on prévoit huit voies ferrées et quatre quais, ainsi que quatre voies de garage. Cette première tranche, comprenant les quatre premières voies, verra également la construction d’un bâtiment administratif provisoire en attendant des installations définitives. Le site abrite déjà le central téléphonique du Pile, construit récemment.

Il n’est que temps ! les entreprises par correspondance roubaisiennes ont expédié l’année précédente plus de 16 millions de catalogues et 22 millions de paquets, ce qui représente la moitié des envois du département. Les entreprises trient elles-mêmes leurs paquets qui parviennent au centre dans des sacs postaux prêts à l’expédition. Ceci représente jusqu’à 40 000 sacs et 80 wagons par jour, traités jusque là par le centre considéré comme vétuste de la rue de Menin, dans la gare annexe de l’Union. Le nouveau centre pourra, lui, expédier jusqu’à 160 wagons quotidiennement. Dans un premier temps, le centre traitera les paquets de Roubaix-Tourcoing, ainsi que les plis non urgents du département, triés jusque là à Lille. Une photo de 1976 ne montre toujours que quatre voies, alors que les 8 sont en service en 1978.

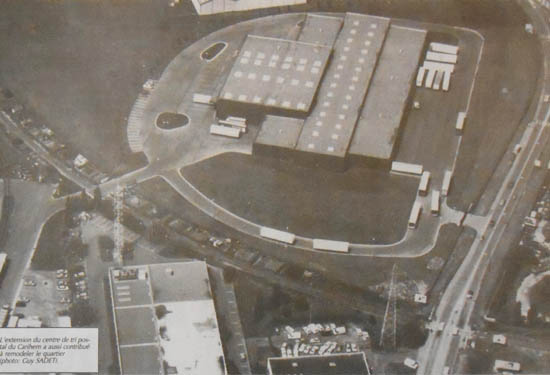

Cette année là voit une demande de permis de construire pour une extension au central téléphonique du côté de la rue Boucicaut. Le bâtiment existant (bâtiment blanc sur la photo) va quasiment doubler de surface. Par ailleurs, le centre de tri s’enrichit d’un nouveau bâtiment, qui s’élève le long du pont du Carihem.

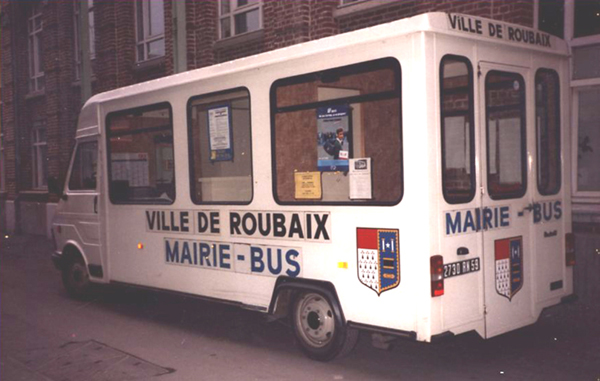

En 1992 on termine de nouveaux aménagements : une plate-forme routière, construite le long de la rue Boucicaut, à l’intérieur de la boucle formée par l’ancienne voie allant vers la frontière par Wattrelos. Elle comporte 10 quais de déchargement et 37 quais de départ, et est destinée à diminuer la charge de l’ancien bâtiment arrivant à saturation. L’ensemble passe de 5 à 12 hectares. La Poste anticipe là un virage vers le tout-routier par abandon de l’acheminement ferroviaire. Les anciens sacs postaux sont désormais remplacés par des conteneurs, sortes de chariots filoguidés automatiquement entre le camion qui le livre et celui qui l’emporte. Aussitôt terminé, cet équipement est testé au mois de mars en grandeur nature à son débit maximum.

L’inauguration est prévue pour l’été, mais une grêve des poids lourds la repousse. C’est en septembre qu’Emile Zuccarelli, ministre des Postes et Télécommunications, se fait déposer en hélicoptère sur la plate-forme même, où il est accueilli par M. Dilligent. Parmi les invités, les responsables des principales maisons de vente par correspondance, qui viennent visiter ce fleuron de l’automatisation unique en France.

Les photos aériennes postérieures successives montrent d’abord la végétation croître sur les voies ferrées de la plate-forme, puis la disparition de celles-ci en même temps que de celles constituant le faisceau marchandises de la gare du Pile, dont une grande partie des emprises est finalement occupée par les bâtiments de Camaïeux. La plate-forme reçoit aujourd’hui des remorques routières en attente de chargement.