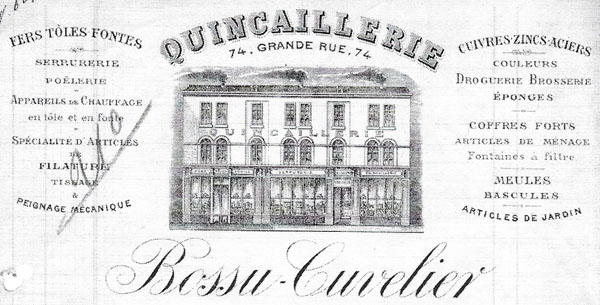

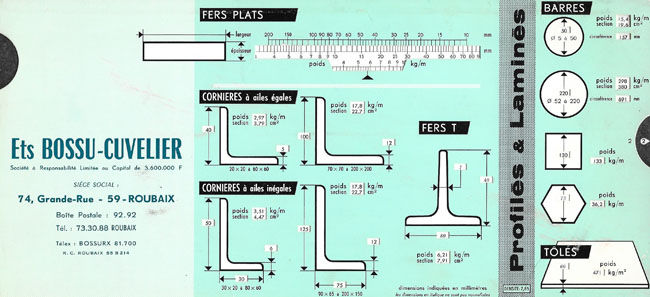

Dans les années 50, le commerce de gros connaît une forte croissance et les demandes d’agrandissement des entrepôts de la rue de Cohem se succèdent : en 1951, 1953, 1960, 1969. Un choix immense est proposé à la clientèle : fers, câbles, cornières, barres, cylindres, tôles. . . Bossu Cuvelier livre désormais des profilés aciers dans toute la région.

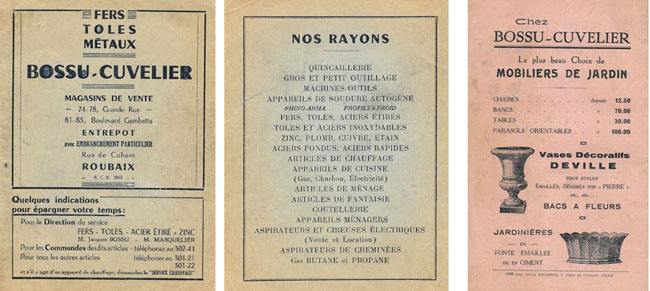

Pour les particuliers, Bossu Cuvelier est la première « grande surface » . On y trouve de tout :

– au rez de chaussée, la quincaillerie, des outils de bricolage, de l’outillage électrique.

– à l’étage, auquel on accède par le célèbre escalier carrelé de couleur verte, de la très belle vaisselle, des casseroles de grande qualité, des meubles de cuisine et surtout des jouets.

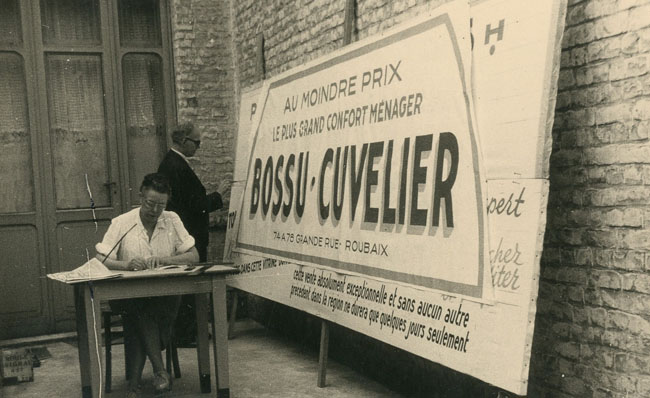

De nombreux roubaisiens se souviennent d’ailleurs des superbes vitrines décorées, à l’époque de Noël, avec l’animation des trains électriques, dans les années 1960.

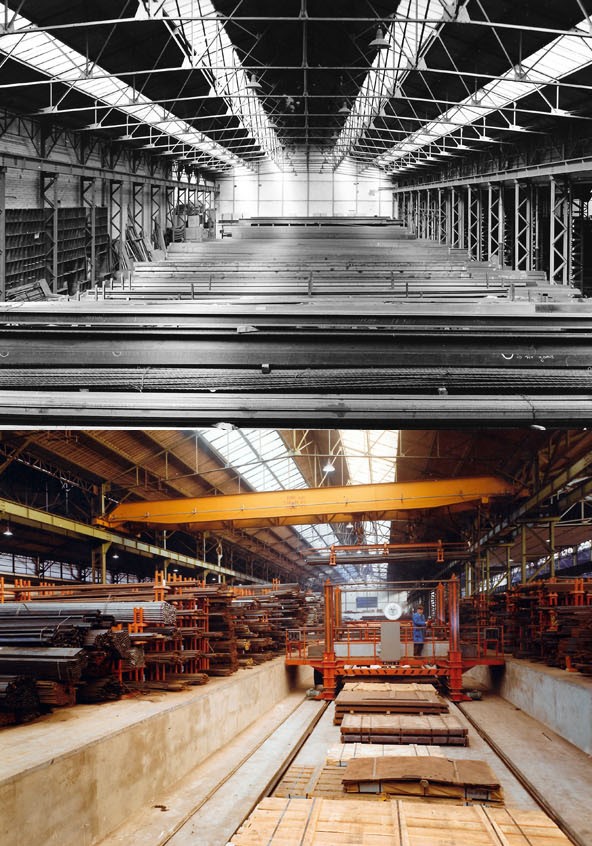

En 1976, Descours et Cabaud, un gros groupe industriel de la région Lyonnaise dans le domaine de l’acier, rachète Bossu Cuvelier. L’entreprise devient B.C.D.C « Bossu Cuvelier Descours Cabaud» ; elle est dirigée par Jacques Bossu et Pierre Henri Baye. L’année suivante, pour faire face à son développement de la division aciers, l’entreprise décide de déménager rue de Cohem. L’expansion continue ; Bossu Cuvelier s’étend désormais, sur plus de 16000 m2.

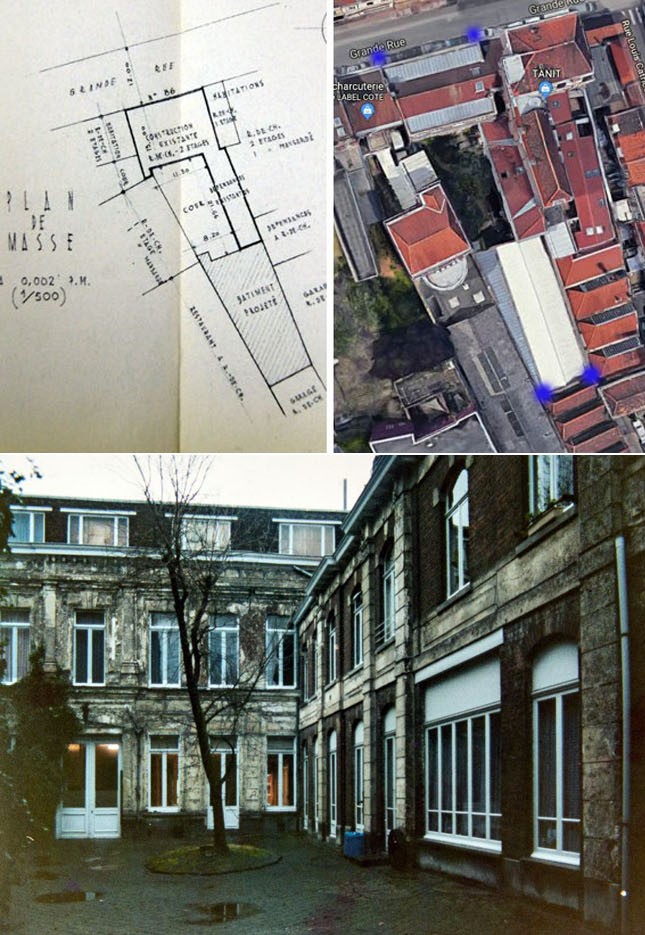

Sur la photo ci-dessus, l’entrepôt de la rue de Cohem. A l’extrême droite, on distingue la maison blanche du concierge ; les toits blancs sont occupés par la division Quofi (Quincaillerie Outillage Fournitures Industrielles) ; les toits noirs sont réservés aux dépôts des aciers, et dans le fond, on aperçoit la voie ferrée et l’embranchement particulier SNCF.

L’ouverture officielle de l’entrepôt se fait en Janvier 1978. Un magasin d’accueil est créé pour les professionnels ( voir un précédent article sur notre site « Une quincaillerie , rue de Cohem » ).

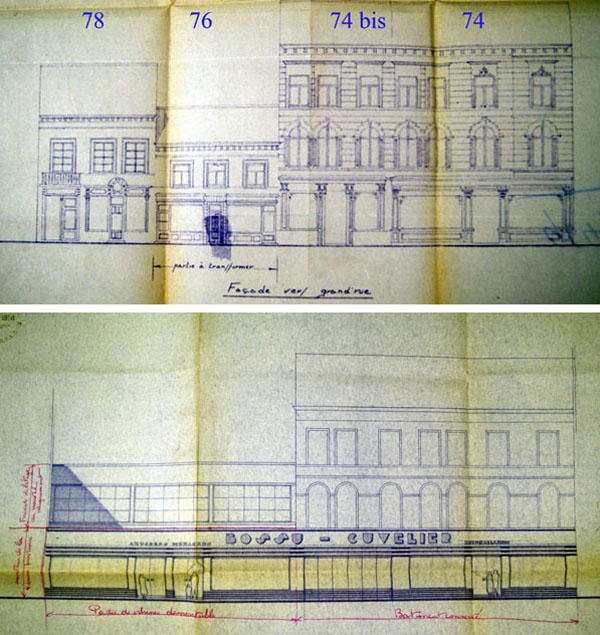

En 1983, le Directeur général de Bossu Cuvelier : Hubert de Courcy fait démolir le deuxième étage du 74 et 74 bis de la Grande Rue, pour des raisons de sécurité.

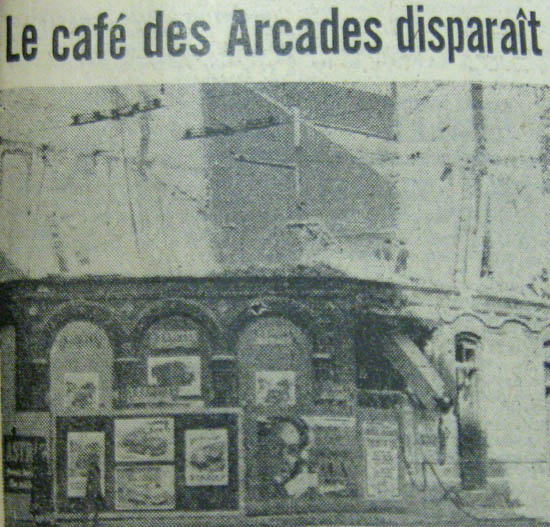

Les ventes aux particuliers chutent de plus en plus. La Direction prend la décision, en 1985, de fermer les portes du magasin de la Grande Rue, de se séparer de l’entrepôt du Bld Gambetta, et de se consacrer surtout aux entreprises. Le siégé social est transféré Boulevard Leclerc. Le magasin de la Grande Rue est rasé en 1994.

En 1994, l’entrepôt de la rue de Cohem vieillit et devient trop petit. L’entreprise change de stratégie et, pour se rapprocher de ses clients, ouvre des succursales dans les principales villes de la région. Le siège social est transféré à la ZI de Lesquin. L’entrepôt de la rue de Cohem emménage dans les locaux de l’ancienne entreprise Stein, au 7 rue de Sévigné, en contrebas du pont de Beaurepaire, avec un embranchement particulier SNCF, puisque la gare du Pile fait désormais partie de l’entreprise.

L’entreprise est rebaptisée Prolians en 2000, et en 2012, Prolians Bossu Cuvelier : le spécialiste nordiste des fournitures industrielles, fête son 150° anniversaire. Il reste le leader incontesté de la visserie, boulonnerie, outillage, vêtements de travail, soudure et matériel électroportatif (visseuses, perceuses, raboteuses…).

Aujourd’hui, Prolians Bossu Cuvelier possède 16 magasins dans les Hauts de France ; plus de 300 salariés y travaillent. Les fournisseurs sont réputés, les clients très importants comme Eiffage, Ramery, Arcelor Mittal.

20.000 références sont en stock dans tous les domaines de l’industrie : Produits métallurgiques – Tréfilerie – Outillage et fournitures industrielles – Chauffage Plomberie – Sanitaire – Energies nouvelles – Quincaillerie de bâtiment et d’agencement – Matériel de BTP – Équipements de protection individuelle. Prolians Bossu Cuvelier fait toujours partie du groupe Descours et Cabaud, avec au total 675 points de vente et 13500 salariés.

Actuellement on trouve :

– à la place du magasin de la Grande Rue, un immeuble avec, au rez de chaussée, une agence Pole Emploi,

– au Boulevard Gambetta, la résidence étudiante Nemea,

– à l’emplacement de la rue de Cohem, le parking de l’immense Sté Camaïeu.

Remerciements aux Archives Municipales, ainsi qu’à Magali Muset, Arlette Thullier, Lucette Bernardi et Armelle D.

.