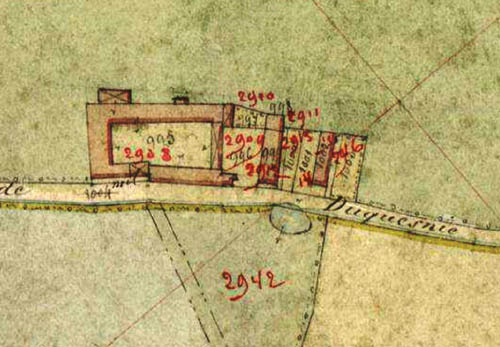

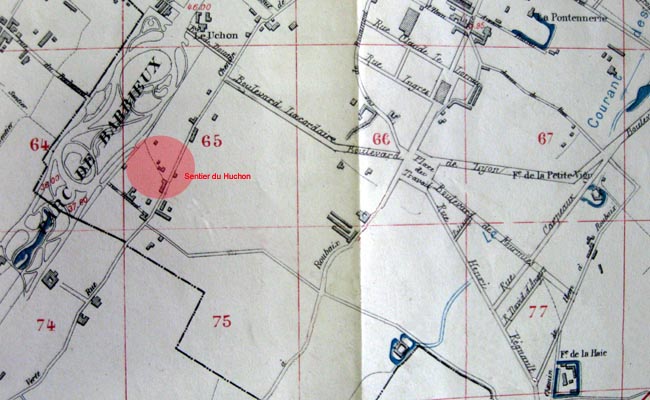

C’est par une lettre du 26 avril 1957, émanant du service des permis de construire de Roubaix qu’on apprend que les travaux de construction de l’immeuble-tour sur le terrain municipal du Parc de Barbieux, au lieudit « Le fer à cheval » ont démarré, sans que l’administration en soit avertie. Cette lettre est adressée à l’architecte Guillaume Gillet, auteur des plans de la dite tour, domicilié à Paris. Erreur de jeunesse ? Problème de coordination dans les échanges administratifs ? Toujours est-il que cela représente un faux départ pour le chantier, car l’ordre formel d’arrêter les travaux est donné, à l’architecte et à son entrepreneur, la société Planquart et fils. Guillaume Gillet, responsable des travaux, doit se mettre en contact avec les services compétents, en vue de l’obtention du permis de construire.

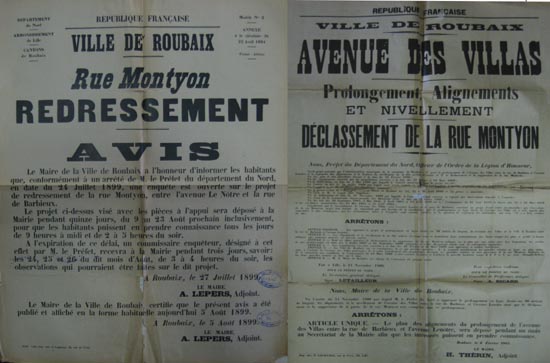

Cela ne nuira pas à la carrière de l’architecte, ni à ses relations avec les autorités roubaisiennes, car on le retrouvera sur des chantiers importants et ultérieurs : il œuvrera à Roubaix de 1958 à 1972 dans le quartier Édouard Anseele, pour la construction de logements et du centre commercial Roubaix 2000, puis de 1961 à 1975 dans la zone à urbaniser en priorité (ZUP) des Trois Ponts, pour des logements et commerces. L’opération de la Tour du Fer à cheval s’inscrit dans un programme de constructions de tours (on construit également quasi simultanément quai de Marseille) voulu par le CIL dont l’architecte en chef Guy Lapchin avait réalisé les premières études avant de les confier à son jeune collègue. Le 17 mai 1957, une demande de permis de construire est dûment demandée pour l’édification d’une tour de 60 logements. Le 22 mai parvient une première réponse avec demande de modifications concernant la conformité des conduits, de la ventilation des toilettes et des salles de bains et des fosses septiques. Le 20 août, le permis est accordé sous réserve des modifications à opérer.

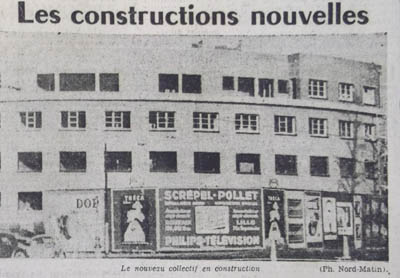

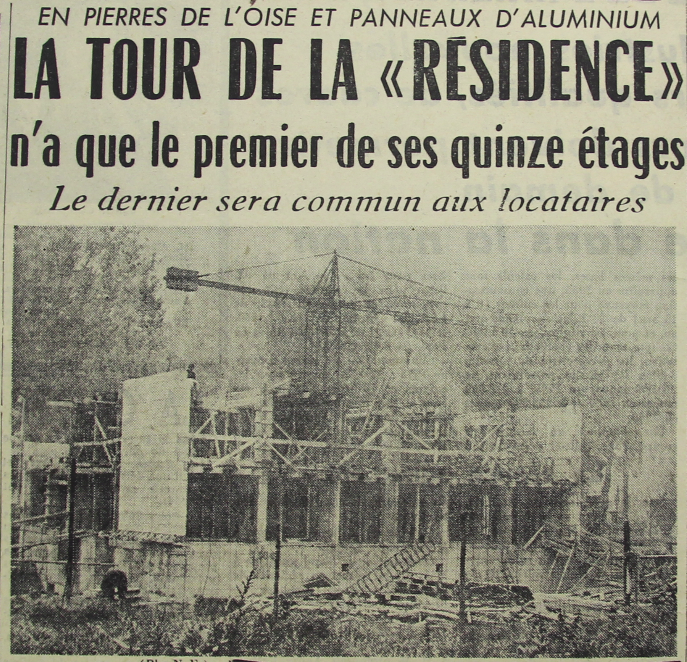

Le chantier redémarre, comme l’atteste un article de presse d’octobre 1957, qui nous en apprend un peu plus sur le programme des tours. On annonce l’édification de quatre tours d’une quinzaine d’étages. Sont citées la tour du quai de Marseille, et celle du fer à cheval, mais aucune indication pour les deux autres.

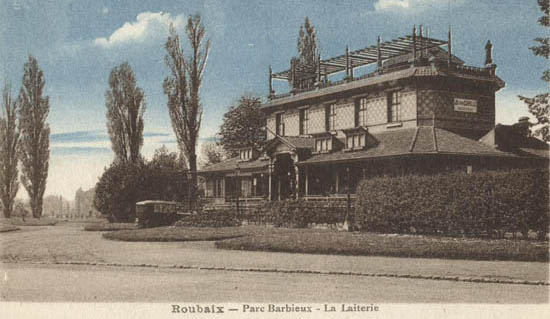

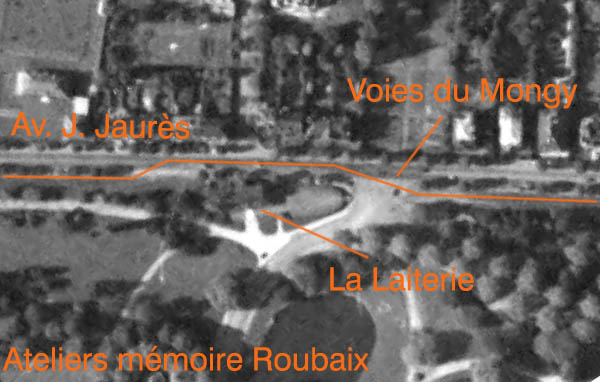

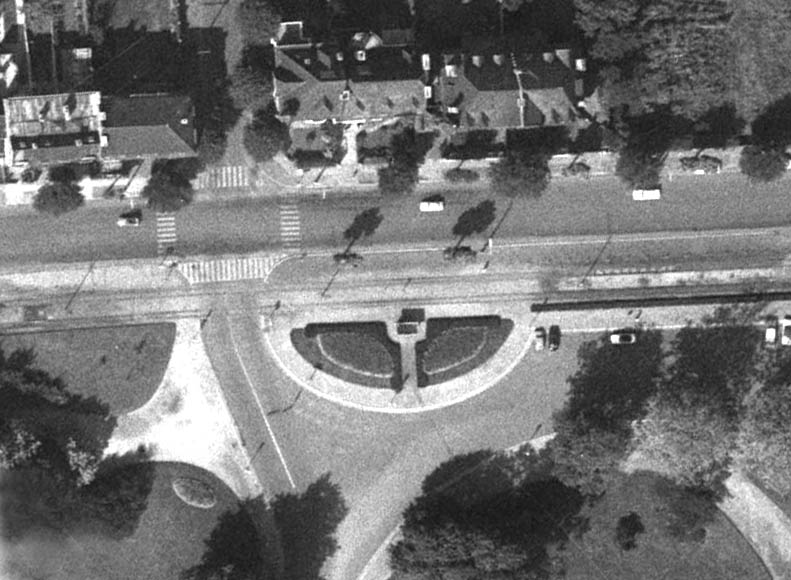

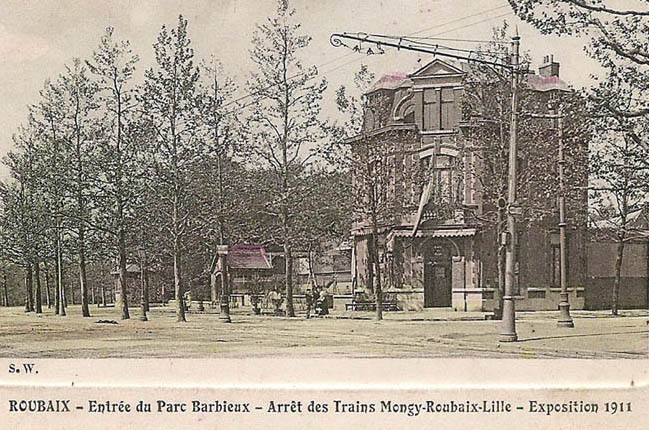

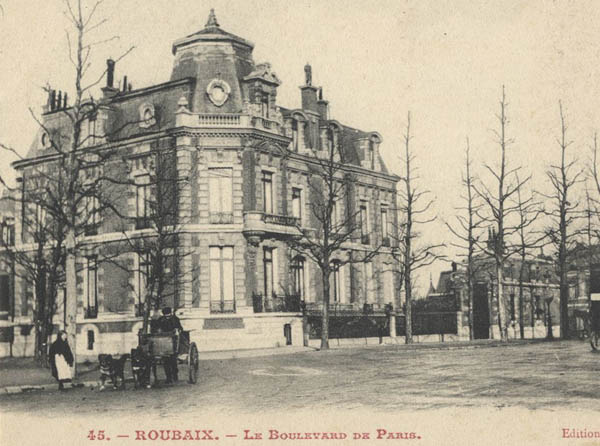

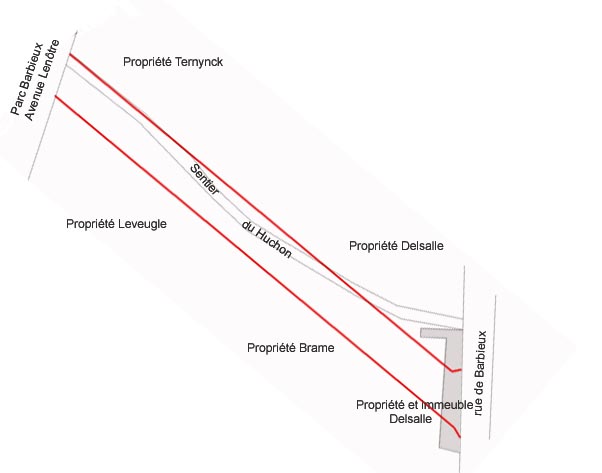

La tour du fer à cheval est située en bordure de l’avenue jean Jaurès, et à proximité de la résidence du Parc située à Croix, dont elle semble toutefois faire partie, bien qu’elle en soit séparée par un morceau de la rue Jussieu, à Croix. En octobre, les fondations sont faites et on a réalisé le sous-sol, deux rez-de-chaussées et le premier étage. On prévoit la fin du gros œuvre pour le mois d’août 1958, la fin des travaux pour la fin de l’année, et la réception des premiers locataires en 1959.

Le journaliste vante les matériaux employés : pierres blanches de l’Oise et panneaux d’aluminium. Quatre appartements sont prévus par étage, deux avec une chambre et deux avec trois chambres, et chacun aura son balcon. Le quinzième et dernier étage sera commun aux locataires : des salles de jeux, une bibliothèque y seront installées ! La tour de la Résidence, tel est son nom, est alors présentée comme une curiosité sur la route de Lille à Roubaix, et comme le symbole d’une architecture futuriste !

Mais il semble qu’on soit revenu sur l’utilisation du 15e étage, qui sera transformé en quatre appartements, portera donc le nombre à 64 logements, et nécessitera une demande de modification le 25 mai 1958, accordée en juillet de la même année.

Le Ravet Anceau de 1961 indique que la tour du fer-à-cheval accueille parmi ses locataires des représentants, des ingénieurs, des pharmaciens, des directeurs, des industriels, des professeurs, et même l’architecte Guillaume Gillet venu habiter l’un des quatre appartements du 15e étage.

Guillaume Gillet est un architecte français, né le 20 novembre 1912 à Fontaine-Chaalis (Oise) et mort le 23 septembre 1987 à Paris. Grand Prix de Rome, il est connu pour son architecture moderne, principalement dans le domaine de l’architecture religieuse et pénitentiaire. (d’après Wikipédia)