Les parents de René Ost n’étaient pas musiciens. Pourtant, sa mère a voulu qu’il apprenne l’accordéon. C’est ainsi qu’il a commencé en 1949, à l’âge de huit ans, l’apprentissage de cet instrument avec un professeur. A 12 ans, il enchaîne avec la clarinette, puis à 15 ans, le saxophone. René pratique donc les trois instruments, et passe ses brevets. Il obtient une médaille d’or de clarinette et de saxophone en 63, après son service militaire qu’il passe en Algérie. Il se souvient que c’étaient des professeurs du conservatoire de Lille qui se déplaçaient pour faire passer une quarantaine de candidats.

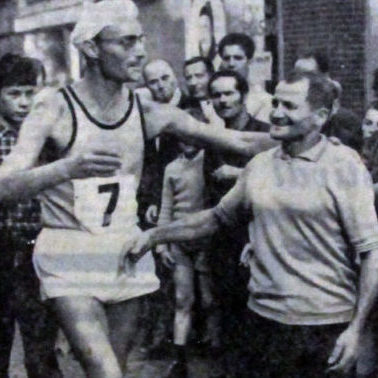

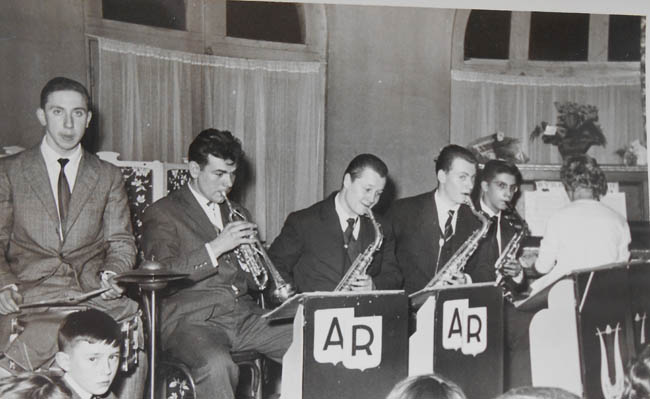

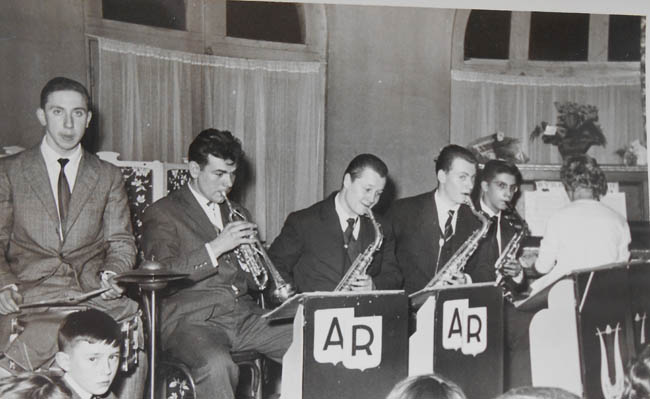

René forme alors un orchestre de variétés dont il prend la direction. L’époque est favorable au développement de ces formations musicales et les engagements affluent très vite. « On faisait énormément de choses à l’époque : les réveillons, les bals, les soirées de mariage. On jouait souvent aux messes de mariage, et ensuite, on enchaînait, on faisait la soirée. On faisait de l’accompagnement de clowns, de danseuses, au music-hall. Il y avait énormément de travail… »

Selon les circonstances et les demandes, le nombre de musiciens varie de trois à huit. A plein effectif, il comprend un piano, une batterie deux saxophones alto, un saxophone ténor, un baryton, une trompette et souvent un trombone, alors qu’à trois, c’est normalement batterie, accordéon et saxophone. Dans la petite formation, chacun est capable de jouer de l’accordéon, ce qui permet de prendre l’instrument à son tour pour reposer les autres. En effet, certaines soirées sont très longues : « à un réveillon, on a joué à l’apéritif à Denain, à partir de 10 heures, puis on a commencé le réveillon à 11h et demi sur Douai, et on a joué jusqu’à huit heures du matin. Donc, à trois, si on ne tournait pas… » L’accordéon, c’est lourd, surtout ceux de l’époque. Ceux d’aujourd’hui ils sont plus légers !

René poursuit : « Tout ça ramenait quand même pas mal d’argent ; on était smicards à l’époque, et c’était intéressant, c’était un gros complément. Une année, j’avais fait le réveillon de Noël et celui de l’An, ainsi que le jour de l’an : Sur les trois, j’avais gagné autant que mon mois.

Au début, j’étais pris cinq jours par semaine. Le Vendredi et le samedi, on faisait la répétition de la petite formation, et le lundi de l’orchestre complet, et ça prenait beaucoup de temps. Au fur et à mesure, on jouait de plus en plus dans des soirées privées, mais auparavant on faisait des bals, à la salle Wattremez, dans les grandes salles à Wattrelos, au Familia, partout… On nous appelait même pour les soirées de Ste Cécile des harmonies, à Wattrelos, à Leers ! Au début, pour le réveillon de l’An, on était retenu un an à l’avance.

De temps en temps j’étais appelé dans d’autres orchestres : il manquait un premier alto, alors j’allais donner un coup de main. On jouait de tout. Beaucoup de variétés, mais aussi on faisait de l’opérette, du classique, du Jazz, un peu de tout… Il fallait s’adapter à tout, on avait appris à jouer énormément de choses.

J’ai failli partir comme professionnel aussi quand je suis rentré de l’armée. J’avais un de mes bons accordéonistes qui était parti en Angleterre dans un orchestre de cirque, et, comme il manquait un premier alto, il était venu me chercher en disant : viens, il y a du boulot pour toi là bas…, mais je venais de rencontrer ma future épouse, et j’ai refusé. C’était vraiment partir loin ; il a fait toute l’Europe après, en tant que professionnel… J’avais le niveau, j’ai intégré la grand harmonie de Roubaix, c’était quand même du haut de gamme ; et à Kain, la troisième harmonie Belge en niveau qualité… J’étais parfois parti pendant trois semaines tous les soirs. Avec la notoriété, on est appelé partout ! »

René joue avec différents orchestres pendant une douzaine d’années. Vers la fin, il se limite au saxophone, alto et ténor ; il lui a fallu faire un choix, faute de temps, car, parallèlement le travail devient de plus en plus prenant. Il devient directeur commercial et ses semaines de travail sont généralement de 50 heures, souvent 60, voire plus, jusqu’à 70, et il ne peut plus faire de musique. « D’ailleurs, on avait moins de travail, et il fallait aller très loin pour jouer : on devait faire parfois 200 kilomètres, ça n’était plus possible. »

Vers 35 ans il arrête ses activités musicales sauf pour une messe de mariage chez des amis ; il joue seul, avec l’orchestre c’est fini.

Une fois à la retraite, il est pressenti pour jouer dans la grande harmonie du conservatoire de Roubaix, et dans l’harmonie de Lys lez Lannoy : « J’ai repris l’instrument, j’avais le temps de travailler, mais il a fallu retravailler beaucoup quand-même ! »

Un dernier souvenir : « J’ai repris une seule fois mon accordéon pour les dix huit ans de ma petite fille : elle ne savait même pas que je jouais de l’accordéon. On a fait un anniversaire surprise : elle pensait aller au restaurant et, quand elle est entrée, j’ai commencé à jouer. Elle était vraiment surprise ! »

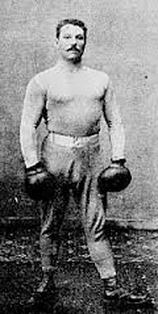

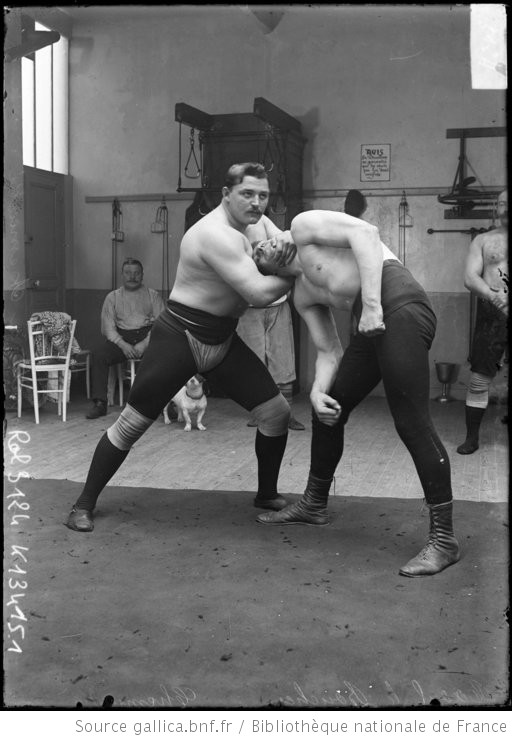

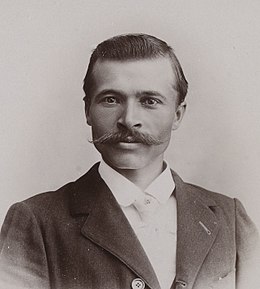

Merci à René pour avoir partagé ses souvenirs avec nous. Les photos proviennent de sa collection personnelle.