En 1987, Bernard Grimbert est manipulateur en imagerie médicale, à l’hôpital de la Fraternité. L’hôpital Victor Provo s’est ouvert récemment, mais une grande partie des services de l’établissement de l’avenue Julien Lagache fonctionne encore.

Bernard Grimbert doit effectuer la radiographie d’un enfant malade. Ce garçon est angoissé face à cette machine monstrueuse. Pour le rassurer et rendre l’examen moins stressant, Bernard lui offre un jouet. Bien inspiré, il se rend compte que l’effet est immédiat, car l’enfant retrouve le sourire, ne pleure plus, et l’examen se déroule normalement.

C’est la révélation. Il faut absolument trouver des jouets, pour permettre aux enfants d’oublier l’examen, en détournant leur attention. Bernard propose à Maurice Titran, le directeur du centre d’action médicale d’offrir un jouet à tous les enfants qui font un séjour à l’hôpital de Roubaix, même court, mais il n’existe pas de budget pour financer l’achat de jouets neufs. Bernard fait donc une razzia de jouets, dans sa famille, chez ses amis, chez ses collègues. Plusieurs d’entre eux, emballés par son idée, lui viennent en aide. Les jouets commencent à s’entasser.

Bernard Grimbert crée alors une association, pour pouvoir être reconnu, et pour bénéficier d’éventuelles subventions. Il en est le Président, Daniel Pattyn le secrétaire, et Jean-Pierre Mosnier le trésorier. Le nom de l’association est trouvé immédiatement, c’est Ludopital.

Des bénévoles se proposent pour aider à réceptionner les jouets de plus en plus nombreux. Devant ce succès, il faut trouver un local, car le service de radiologie s’avère très rapidement trop petit. On trouve une salle, un étage plus bas, toujours à l’hôpital de la Fraternité, avenue Julien Lagache, dans les anciens services de dialyse, puis au pavillon 9 dans les anciens services ORL, ensuite dans le pavillon 2, quelques temps après dans le pavillon 4, malheureusement destiné à la démolition.

Dans les années 1990, Ludopital se développe de façon importante et rapide : grâce à la distribution de jouets, bien sûr, mais également des fresques murales dans les salles de soins, des animations dans les hôpitaux, des séances de maquillage, des spectacles de marionnettes, des créations d’espaces de jeux, du matériel audiovisuel aux urgences et en chirurgie, des collectes de pièces jaunes, etc. Bref : tout ce qui peut améliorer l’accueil des enfants hospitalisés, dans de nombreux établissements à Roubaix, mais également à Tourcoing, Lille, Wattrelos et Mouscron.

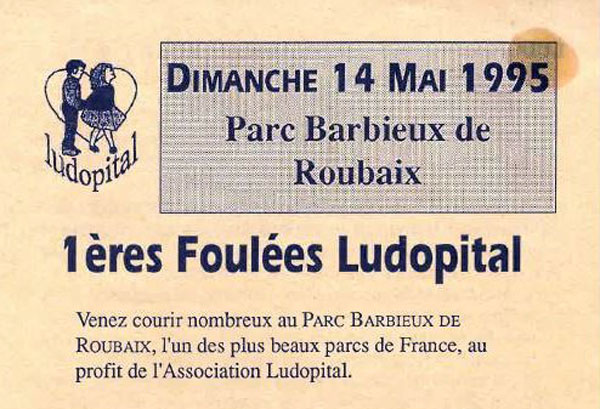

En 1995, Jean-Luc Scotté crée »les Foulées Jaunes » : une course au parc de Barbieux, ouverte à tous. Les inscriptions permettent de récupérer de l’argent entièrement reversé aux enfants malades, sous forme de jouets ou d’actions dans les hôpitaux. C’est une belle histoire de générosité, de solidarité et d’humanité des Roubaisiens.

A la fin des années 1990, Ludopital doit déménager de l’hôpital de la Fraternité pour des raisons de sécurité. Un local de 1000 m2 est offert, au 3° étage de l’hospice Barbieux, au 35 rue de Barbieux. Certes, le bâtiment peut paraître un peu vieillot, mais les 40 bénévoles s’investissent pleinement pour aménager l’accueil de façon fort chaleureuse et sympathique. L’emplacement est idéal, car tout proche du service pédiatrie de l’hôpital Victor Provo. Le déménagement se déroule en 1999 ; 40 camions sont nécessaires pour transporter les jouets de la Fraternité à l’hospice Barbieux.

Les déménagements ne sont malheureusement pas terminés, car, en début d’année 2006, une commission de sécurité constate que les locaux de l’Hospice Barbieux ne sont plus aux normes. Il faut alors songer à trouver un nouveau local ! La direction de l’hôpital propose un local de 400 m2 au centre médical du »Vert Pré » rue Pierre de Coubertin, plus petit mais plus fonctionnel. Le déménagement, financé par la Mairie, se déroule en fin d’année 2006.

Après une année 2007 financièrement très difficile, la nouvelle présidente, Jeanine arrive à mobiliser, une fois de plus, tous les bénévoles et à sauver Ludopital qui était voué à disparaître.

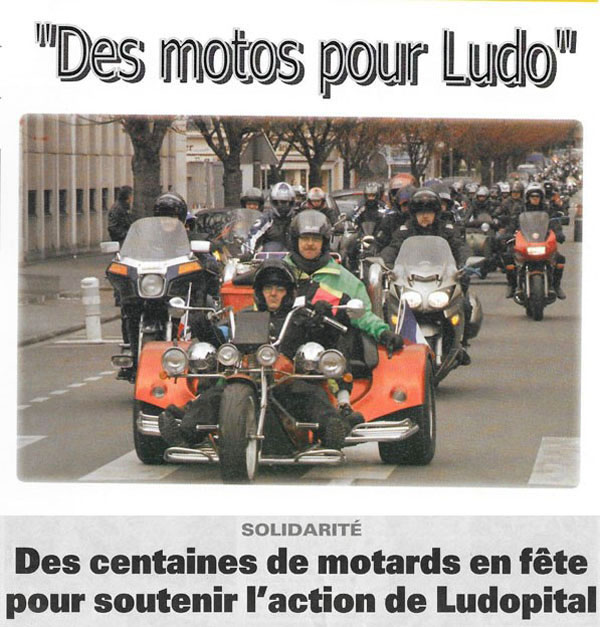

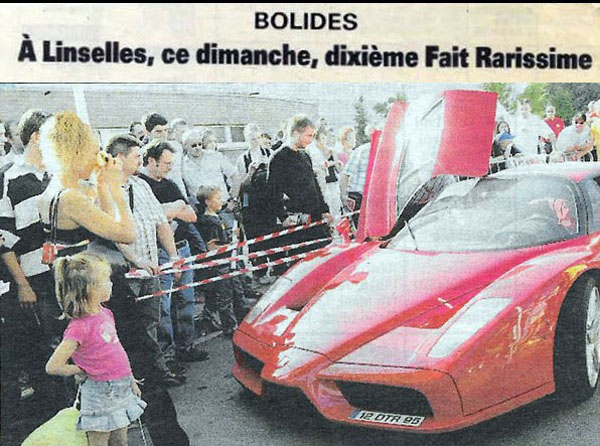

Dans les années 2010, c’est le développement dynamique, grâce à l’arrivée de bénévoles compétents et énergiques. De nombreuses animations se mettent en place, pour financer les actions Ludopital (Fait Rarissime avec le club Ferrari, des motos pour Ludo, le golf de Brigode, les Foulées de Bondues, les spectacles par des artistes bénévoles)

Ludopital sollicite les entreprises pour trouver des fonds, les commerces pour placer des boîtes bleues et récupérer des pièces de monnaie, les écoles pour présenter son action et y organiser des collectes de jouets.

En 2017, Ludopital fête ses 30 ans et le bilan est très positif car plus de 2 millions de jouets en parfait état ont été offerts aux enfants hospitalisés. C’est l’occasion également de fêter l’événement avec tous les bénévoles à la salle Richard Lejeune rue d’Anzin. C’est aussi le moment de pouvoir regrouper les 5 présidents qui ont dirigé l’association au fil des années.

Aujourd’hui, Ludopital c’est :

– Plus de 100 bénévoles, 3 salariées dont 1 à temps plein

– 53 000 jouets »courage » ( en parfait état, désinfectés et reconditionnés ), offerts annuellement aux enfants hospitalisés

– Des actions dans 44 hôpitaux de l’Eurométropole lilloise : des aménagements de salles d’attente et de chambres d’enfants, des décorations de blocs opératoires par des colonnes à bulles, des plafonds lumineux etc

– Une écoute attentive des besoins du personnel soignant des hôpitaux

– Une sensibilisation des généreux donateurs, en organisant des visites des locaux

– Un développement important depuis plusieurs années, grâce à l’hôpital Victor Provo et à la Mairie de Roubaix

– Le 25° anniversaire des Foulées Ludopital qui attire 2400 personnes en 2019

– Des spectacles, des concerts

– Une communication sur les réseaux sociaux.

Remerciements à Jeanine Vanderplancke, Bernard Grimbert, Laetitia Perez et à toute l’équipe des bénévoles de Ludopital.

Tous les documents de cet article proviennent de l’association.