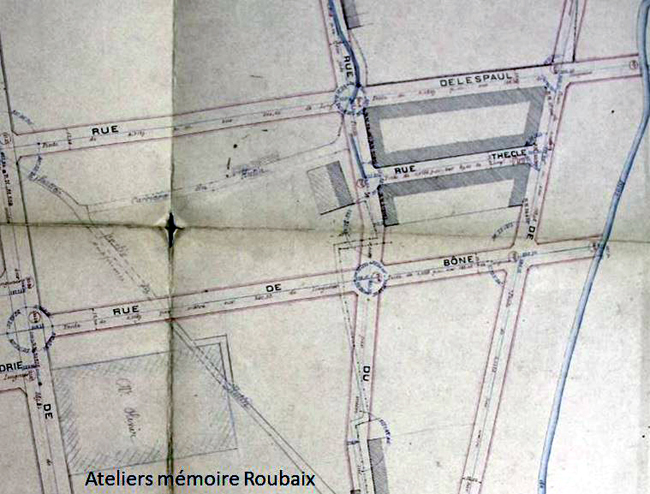

Le 15 mars 1858, Madame Veuve Delaoutre, née Decrême et ses enfants font la donation d’un terrain situé à l’angle du chemin reliant la rue du Moulin à la route de Lannoy. Le projet est d’y faire construire une église, un presbytère et des écoles. La construction de l’édifice religieux fait l’objet d’une délibération municipale du 28 septembre 1859, l’adjudication des travaux date du 19 mars 1860. Cette église est l’œuvre de l’architecte de la ville Théodore Lepers qui la conçoit en style romano-byzantin. Les travaux vont durer trois ans. En 1863, elle est ouverte au culte, après avoir été érigée en paroisse pour desservir les quartiers du Pile, des Trois Ponts, du Tilleul et de la Potennerie.

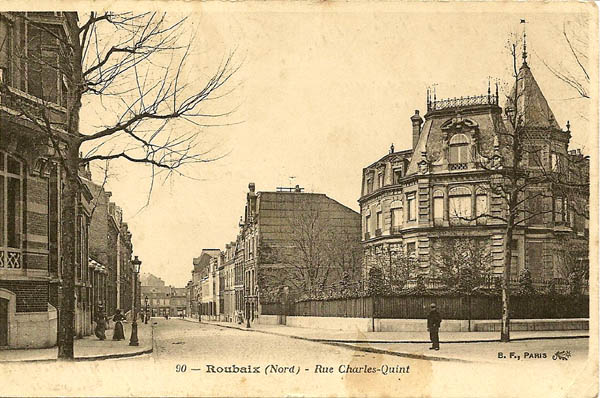

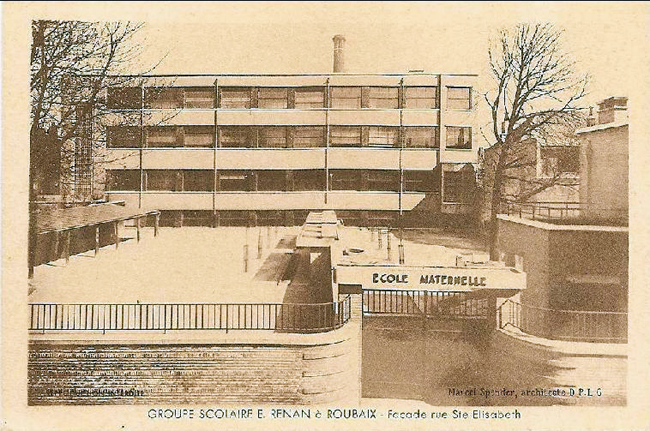

Une rue Sainte Élisabeth est créée le 30 août 1865 et dénommée le 18 septembre 1867. Elle s’étend du chevet de l’église jusqu’à la rue des longues haies, et en 1899 un projet de jonction au boulevard Gambetta est envisagé qui ne sera jamais mené. C’est dans cette rue que se trouvait l’école des Sœurs de la Sagesse au n°57, avant que l’école ne soit laïcisée et devienne l’école Ernest Renan, ce qui n’empêchera pas le retour de l’école confessionnelle après la première guerre mondiale. En 1930, il y avait dans la rue deux écoles communales (filles et maternelle), et deux écoles confessionnelles (filles et maternelle) ainsi qu’un patronage de jeunes filles, les Ames Vaillantes. Cette rue porte aujourd’hui le nom d’Henri Lefebvre, militant socialiste décédé en 1937.

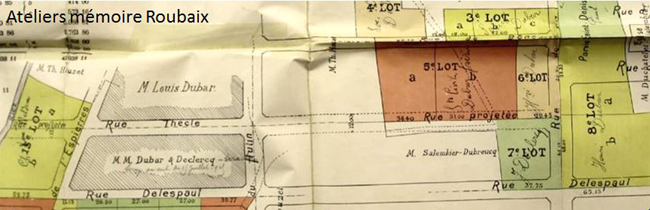

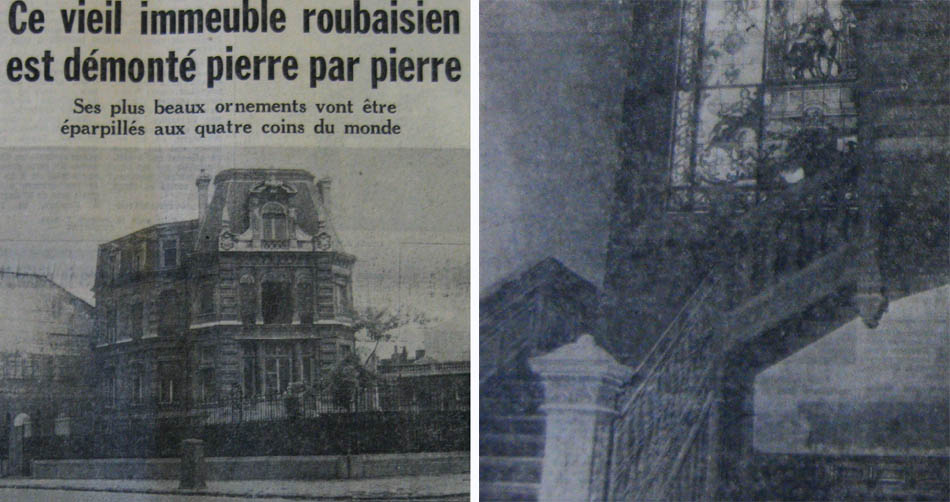

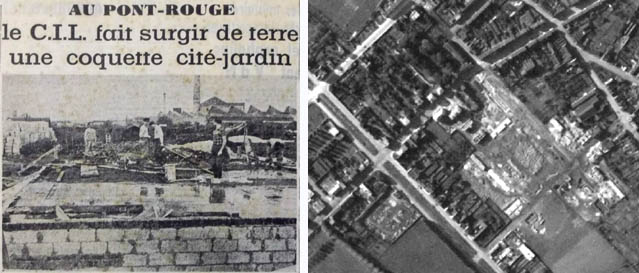

C’est donc bien un quartier qui se crée à partir de 1860, entre le chemin des longues haies (ex rue Edouard Anseele) et le chemin du tilleul (actuelle rue Jules Guesde). Roubaix ville s’arrête encore au chemin du Pile à La Potennerie (future rue Jules Guesde). La création ultérieure d’ autres paroisses va contribuer à délimiter le territoire actuel du quartier : ainsi l’église Saint Rédempteur (1883), l’église Saint Jean Baptiste (1890), de même que l’importance grandissante des voies de communications comme la rue de Lannoy et la rue Pierre de Roubaix. La ville industrielle se développe également avec les implantations des usines du boulevard de Mulhouse (1883), de la rue Jouffroy (1887), et du boulevard de Reims(1895).

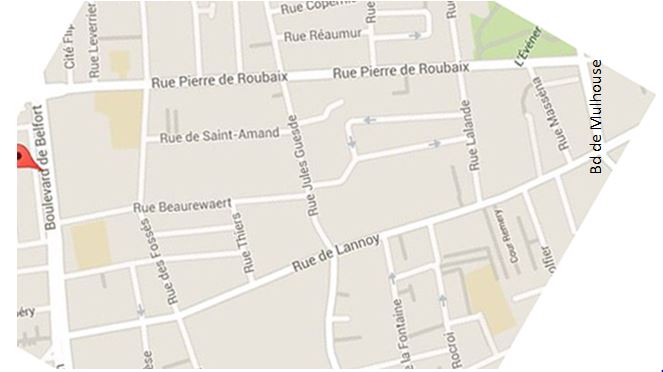

Après plusieurs réunions de travail, le comité de quartier Saint Élisabeth se crée en mars 1985. Le premier problème à résoudre est de savoir comment les moyens entre le comité de quartier du Pile (créé antérieurement) et le nouveau comité de quartier Saint Élisabeth seront répartis par la mairie. Au sein du premier bureau de l’association, le Président est Michel Parent, la secrétaire Marie-José Joly, et le trésorier Mohamed Guerra. Chaque association du secteur peut bénéficier d’un siège au conseil d’administration. Le comité de quartier a défini son territoire : c’est un quadrilatère formé par le boulevard de Belfort, la rue de Lannoy, le boulevard de Mulhouse et la rue Pierre de Roubaix.

Les objectifs du comité sont les suivants : obtenir un local pour les jeunes, maintes fois réclamé à la mairie. L’ancienne école Sainte Thérèse pourrait servir à ça, mais le comité souhaite récupérer une maison qui serait retapée par les ados. On souhaite également un point d’urgence et d’accueil pour les femmes battues, on revendique la création d’espaces verts dans le territoire. Puis plus largement des points d’informations sur droits et devoirs des propriétaires et locataires, pour les demandeurs d’emploi, pour la création d’entreprises intermédiaires, sans oublier l’organisation de fêtes de quartier. Ambitieux programme, à l’image de ceux des autres comités de quartier roubaisiens.

A suivre

Sources :

Bulletin de la SER n°40 Inventaire du Patrimoine religieux roubaisien,

Histoire des rues de Roubaix par les flâneurs Editions SER,

Presse locale, Internet