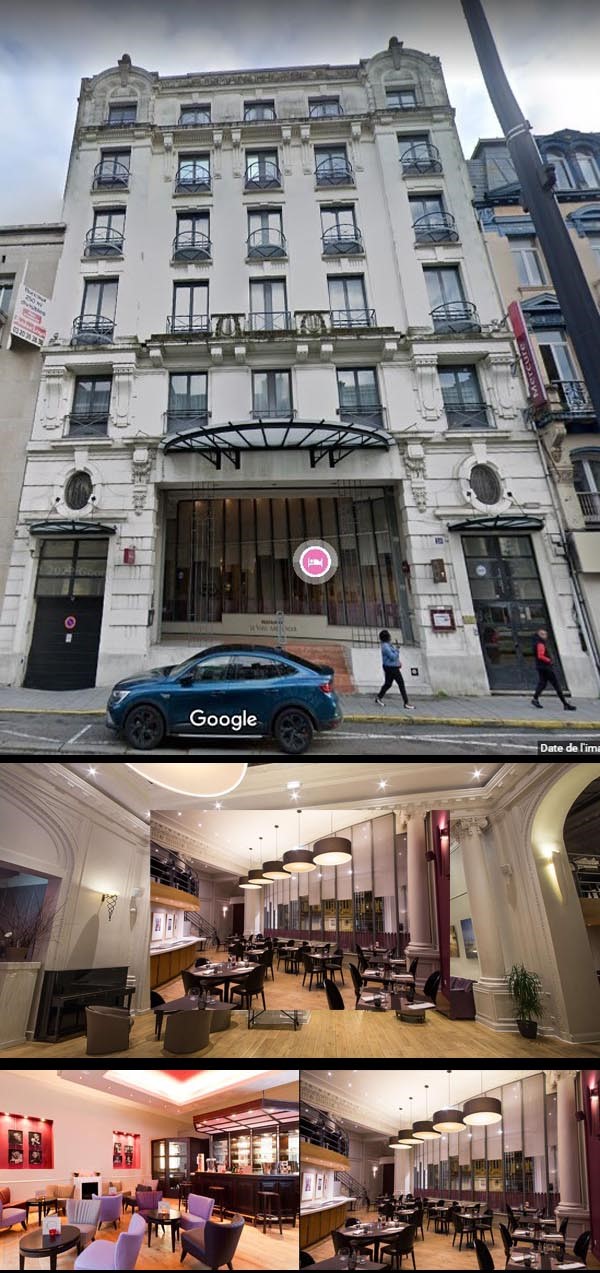

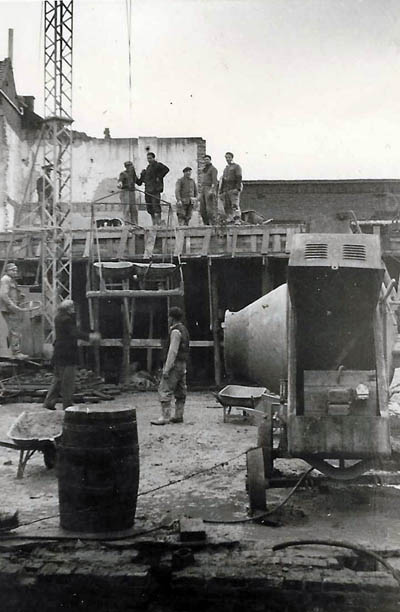

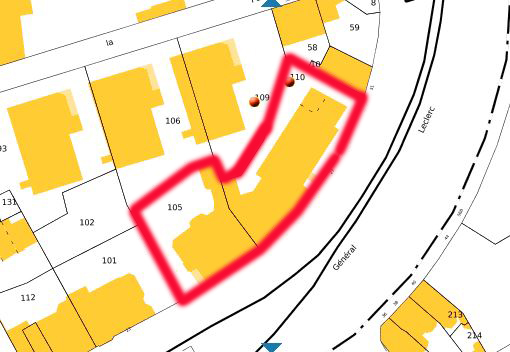

Vu le développement de l’école ESMOD, le manque de place commence à se faire cruellement sentir. La décision de l’agrandir est prise en 2010. Les locaux doublent de surface, l’extension de 1400 m2 va presque permettre d’atteindre les 4000 m2 au total. Le bâtiment respecte les nouvelles normes BBC Bâtiment Basse Consommation et les architectes Laure Pauchet et Michel Naete signent un dessin résolument contemporain. En effet, greffée à l’hôtel particulier, l’extension s’élève sur toute la hauteur de sa façade arrière et s’appuie sur le pignon, à la place de la cour, des ateliers et du jardin.

Le parti architectural choisi est le pli et la transparence : la toiture prend la forme d’une tôle plissée, la façade est vitrée et cette paroi de verre laisse apparaître un vaste volume porté par des poteaux. L’extension héberge l’entrée principale, des salles de cours, une salle modulable, un espace repas et une bibliothèque.

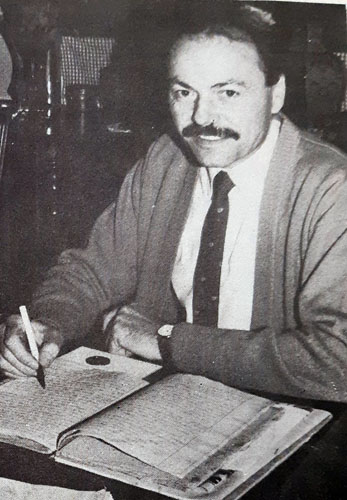

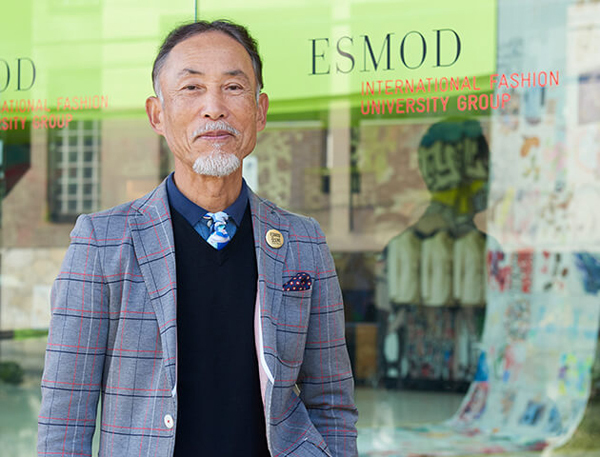

L’inauguration a lieu en Juin 2012, en présence de Pierre Dubois, maire, de Satoru Nino, président d’ESMOD International, et de Philippe Zmirou, directeur d’Esmod Roubaix

« C’est le mariage entre modernité et tradition », explique Satoru Nino, lors de l’inauguration. Il salue l’extension de l’école roubaisienne, l’une des vingt-quatre du groupe, réparties dans quatorze pays.

« Quel chemin parcouru depuis 1994 ! confirme Philippe Zmirou. Quand ESMOD a ouvert à Roubaix, nous n’occupions que le dernier étage du bâtiment : deux salles seulement. Nous sommes passés à presque 4.000 m² de locaux.

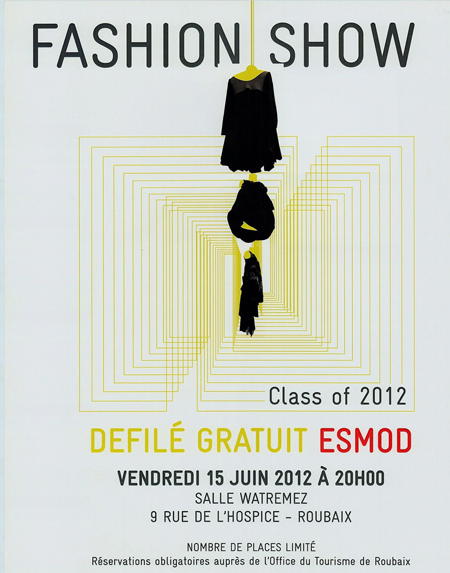

Cette extension marque la volonté de mélanger le passé et le futur. Il y a beaucoup plus d’espace, de lumière. Pour être le plus créatif possible. Avec cette grande baie vitrée, c’est une vitrine ouverte sur Roubaix et sur la création. Car plus qu’une simple extension, cet agrandissement permet d’accueillir convenablement 220 élèves, et d’affermir la position d’ESMOD Roubaix dans le monde de la création. C’est une grande référence. Esmod l’est déjà aux quatre coins de la planète. Nos étudiants de Roubaix sont de futurs professionnels pour la région. Le 15 Juin, comme chaque année, le défilé ESMOD Roubaix sera un événement majeur. Nous accueillerons presque 1 800 personnes : un défilé que nous souhaitons offrir au grand public ».

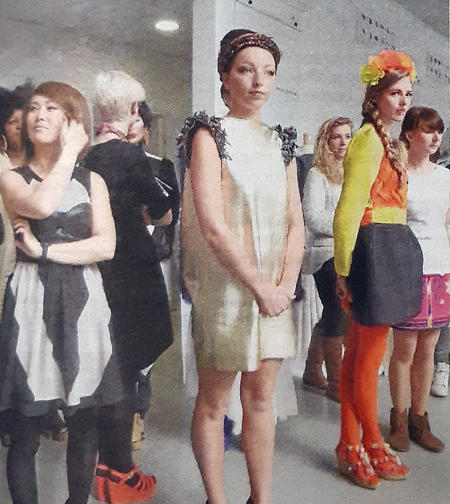

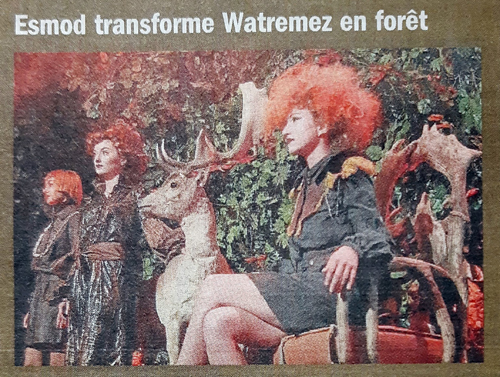

Le défilé a lieu à la salle Watremez. Il a pour thème : la nature. Les mannequins apparaissent donc, d’une forêt enchantée, dans laquelle les mannequins déambulent, dans des tenues originales.

ESMOD propose également des cours par l’ISEM (Institut Supérieur Européen de la Mode). L’école accueille cette spécialisation ( qui existe depuis trente ans à Paris ) dans les métiers du marketing et de la communication. Un peu comme une école de commerce mais qui se consacre exclusivement à la mode et au textile. « C’était une demande des entreprises du nord de la France qui éprouvent des difficultés à recruter des chefs de produit », détaille Philippe Zmirou. Ainsi, nos étudiants, en Fashion Design et en Fashion Business, évoluent chaque jour, dans des espaces qui répondent à l’ensemble de leurs besoins.

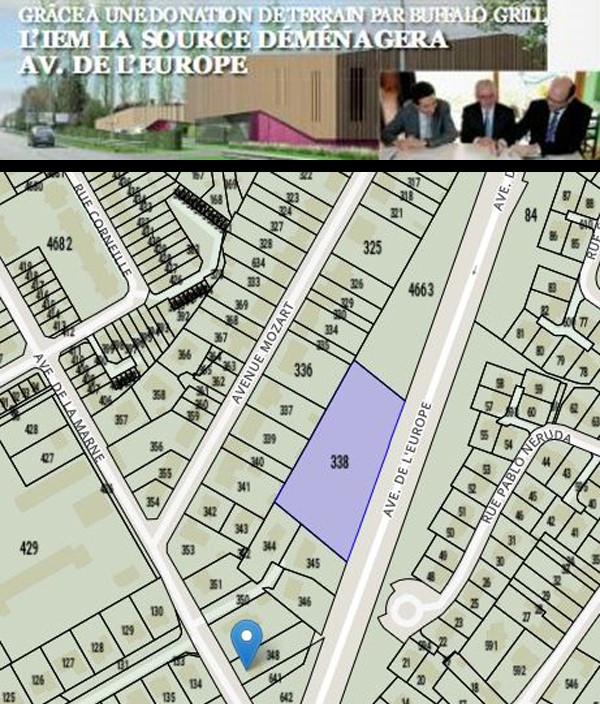

En 2015, le développement de l’école, et l’accroissement important du nombre d’étudiants, nécessitent un agrandissement des locaux de l’ESMOD ISEM.

Cela passe par une extension et restructuration de l’école existante et la création d’une nouvelle entrée qui permet de rendre l’école accessible à tous. De même, les aménagements de l’extension permettent l’accessibilité à tous les niveaux du bâtiment.

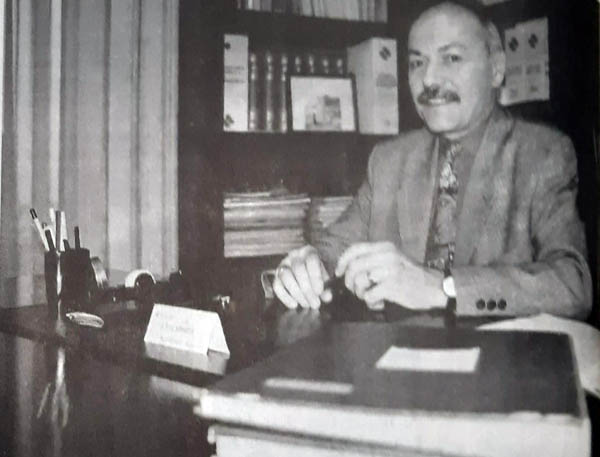

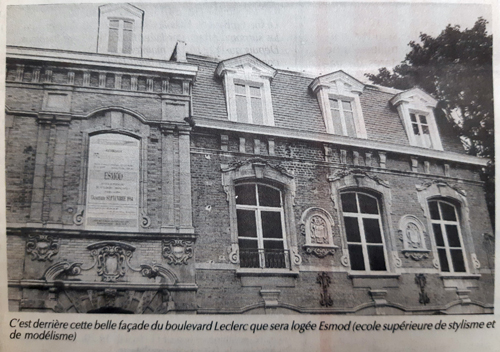

L’école ESMOD s’est donc à nouveau agrandie et ce à peine quatre ans après avoir déjà poussé les murs. « Nous nous sommes aperçus que l’on manquait de place pour mieux accueillir les étudiants ; ils n’étaient pas à l’aise pour créer, constate Philippe Zmirou, le directeur. Car boulevard Leclerc, l’établissement héberge de plus en plus de jeunes : ils sont près de 300, désormais, à suivre le cursus de créateur d’ESMOD »

ESMOD France est aujourd’hui reconnue par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). Dans une interview avec la Voix du Nord Philippe Zmirou déclare : « Notre philosophie, c’est d’exporter le savoir-faire via la formation : Faire rayonner la technicité française »

La ville est-elle définitivement tournée vers l’avenir ? « Sans aucun doute, Nous avons la chance d’être dans une ville qui a su se réinventer avec la Maison de la mode, le Musée de la piscine, Esmod, le CETI… etc »

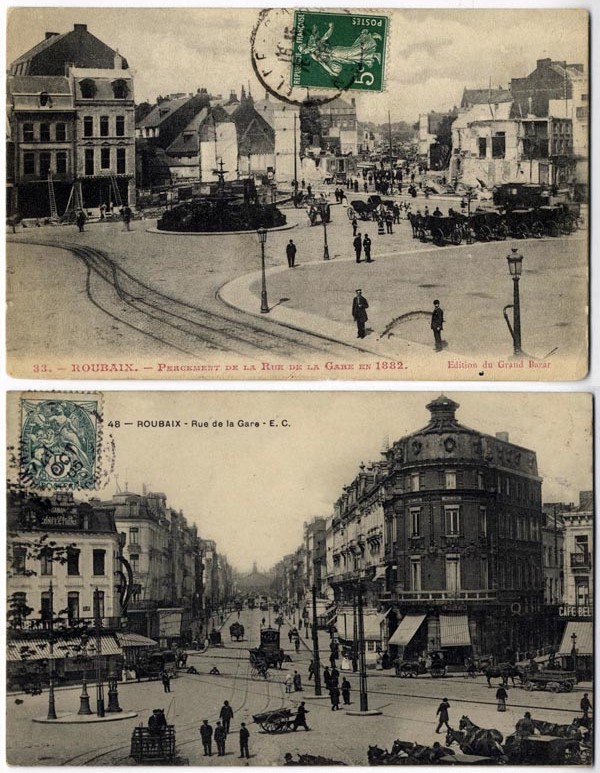

Qu’est ce qui attire les étudiants à Roubaix particulièrement ? L’histoire textile de la ville, incontestablement. Il y a autant de talents à Roubaix qu’à Paris. »

Qu’est-ce qu’on apprend exactement dans cette école ? « Esmod propose deux filières. La première s’adresse à ceux qui veulent se spécialiser dans l’univers du stylisme-modélisme. La seconde filière, plus récente, s’ouvre à ceux qui veulent devenir acheteur, communicant, chef de produit. Ces deux formations s’étalent sur trois ans. »

Remerciements aux archives municipales.