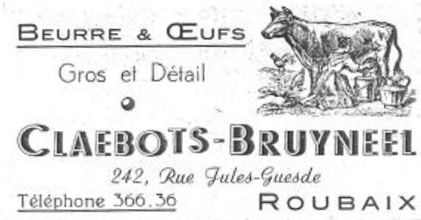

César Jean Claebots avait fait partie des fondateurs de la boulangerie économique du Tilleul, boulangerie coopérative qui se trouvait au 242 rue Jules Guesde (qui s’appelait alors rue du Tilleul). Son fils Albert Claebots reprend les locaux vers 1920 et s’y installe comme marchand de beurre. Très dynamique, il deviendra président du Syndicat des Marchands de Beurre du Nord-Pas-de-Calais et vice-président national.

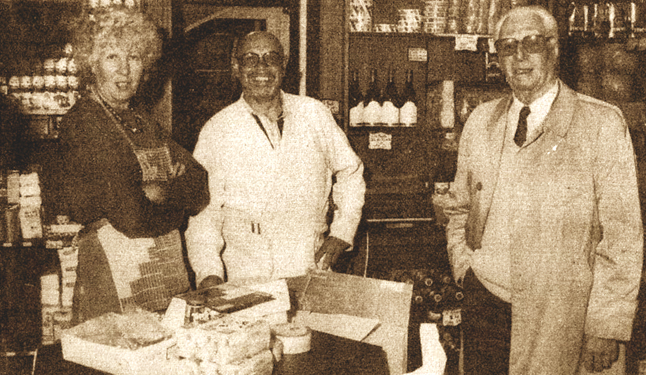

Roger Claebots le petit fils travaille avec son père dès l’âge de 15 ans. En 1953, armé d’un certificat d’études primaires et d’une grosse formation sur le tas, il reprend le magasin seul et le fait évoluer. Le commerce de beurre devient une crémerie avec des conserves et de l’épicerie. Sa femme Christiane vient travailler avec lui en gérance .Ils distribuent des prospectus au Pile et place de la Nation. Ils emploient jusqu’à cinq salariés, car ils font les marchés à Croix, au Nouveau Roubaix et Wattrelos. C’est le temps de la voiture fourgon réfrigérée qui durera jusqu’en 1980. A cette époque, ils vendent deux tonnes de beurre par semaine pour les particuliers.

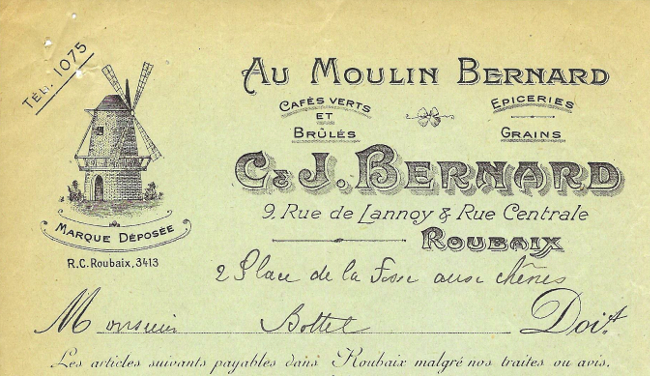

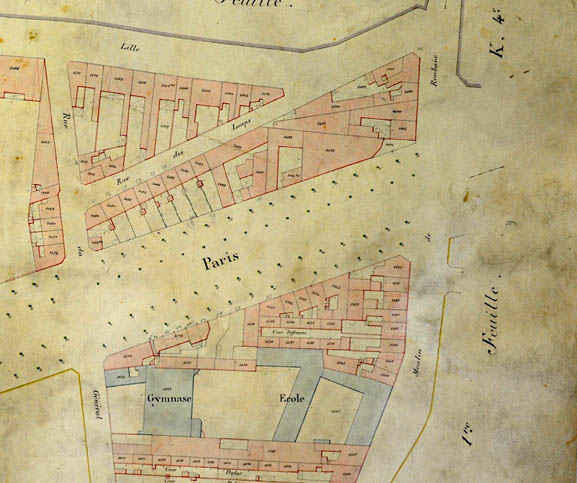

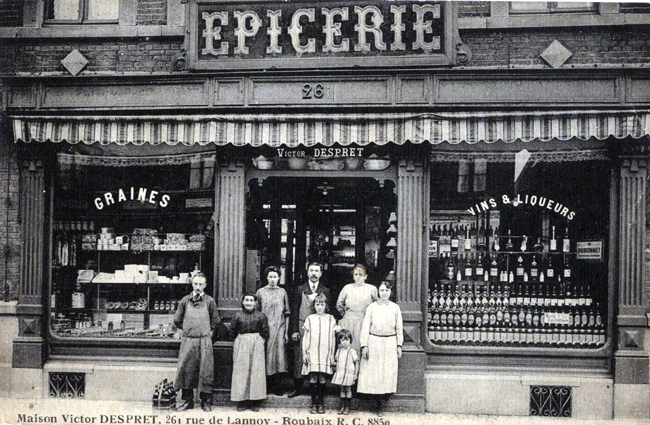

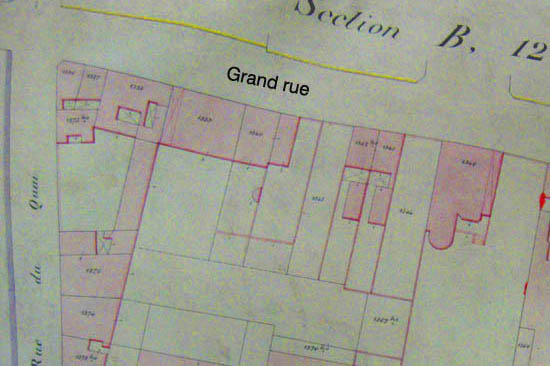

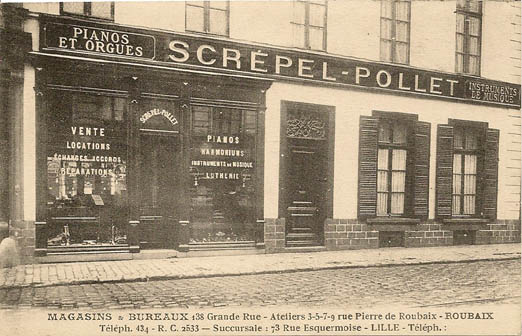

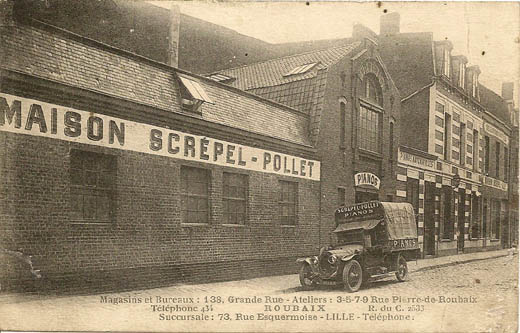

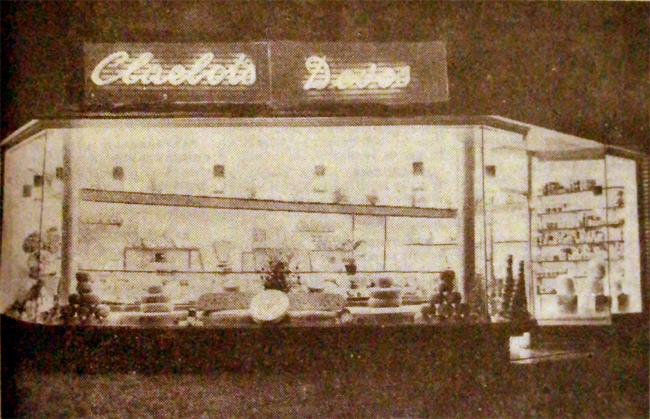

Mr et Mme Roger Claebots ouvriront trois crémeries. Déjà propriétaires du commerce de la rue Jules Guesde, ils ouvrent un deuxième magasin 80 Grand rue à Roubaix en face de la rue du collège, où sera ensuite installée une marchande de volailles Madame Rotsaert. En 1968, un troisième commerce est bientôt ouvert rue de la Vigne à Roubaix. Roger et Christiane sont locataires de cette crémerie épicerie avec leur fils Eric. Albert, le frère de Roger, avait un magasin de beurre à l’angle de la rue Decrême au 142 de la rue de Lannoy et un autre magasin avenue Linné.

De 1980 à 1987, le chiffre d’affaires baisse pour le commerce du beurre. On ne vend plus que 150 kg par semaine à la place de deux tonnes à cause de l’abandon des marchés. C’est le petit commerce alimentaire qui subit de plein fouet l’arrivée des grandes surfaces. A la suite de quoi, le commerce de Roger et de son épouse devient l’indispensable magasin de dépannage en conserves et crémerie au Pile. En 1990, Roger est obligé à 58 ans, d’avoir d’autres activités professionnelles complémentaires .Il devient agent mandataire de l’UAP.

D’après l’interview réalisée par Jean Michel