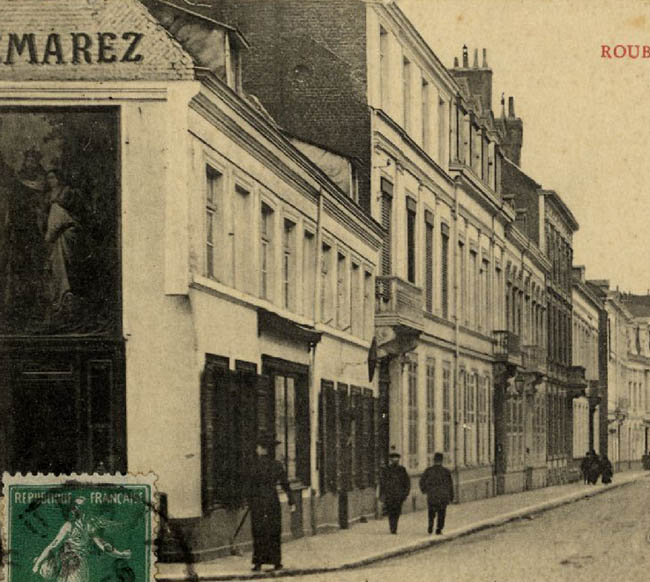

C’est un café brasserie que tous les roubaisiens connaissent, à l’angle de la place de la Liberté et du Boulevard du général Leclerc.

Le broutteux est à l’origine un ouvrier tisserand qui fabrique à domicile des pièces de tissu sur son otil (métier à tisser). Il les livre ensuite aux manufactures du bourg roubaisien, au moyen d’une brouette, d’où son surnom. Le Broutteux est en quelque sorte le premier artisan producteur de tissu, bien avant qu’on ne parle des grandes usines monstres roubaisiennes.

Le café « Le Broutteux » a été créé en 1882 par Ph. Eyames. Cet estaminet convivial accueillait les ouvriers à la sortie des usines textiles toutes proches (Motte Bossut au Boulevard Gambetta ainsi que celles de la rue des Longues Haies). Les familles y venaient également consommer, lors de leurs emplettes dans le centre ville.

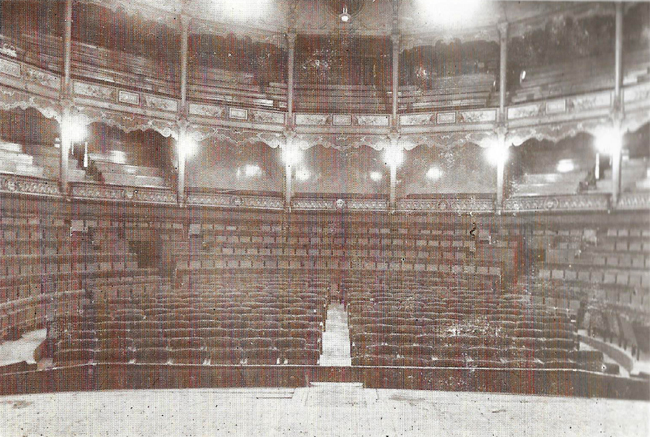

En 1908 le propriétaire Ed. Verhaeghe agrandit son café et y installe une scène pour accueillir des orchestres.

C’est la fête au Broutteux tous les samedis, dimanches et jours fériés. L’établissement devient alors un « Café Concert » Dans les années 1920, le propriétaire Victor Mulliez propose une animation différente chaque semaine, centrée autour d’un orchestre attitré, et d’un voisin, Jean Poulin, travesti en Charlot.par ailleurs commerçant du quartier.

A la même époque, un espace est réservé dans le café à Henri Telliez, fabricant et réparateur de briquets, qui contribue à l’animation du commerce. Les affaires continuent à prospérer. Raoul Wattez rachète le commerce au début des années 1930 et poursuit la double activité qui a fait son succès ; café-concert le week end, et brasserie des familles en semaine. C’est, de tous, le propriétaire qui est resté le plus longtemps dans les lieux.

Toujours soucieux d’animer son établissement, le Broutteux autorisait Georges et Denise Luthanie, qui avaient un commerce de jouets Grande rue en 1951, à vendre quelques articles devant la façade du café, sur des panneaux pliants qu’ils transportaient sur une baladeuse.

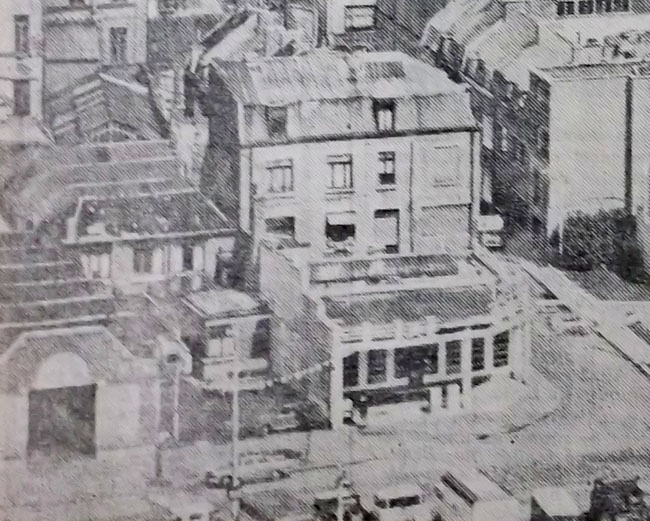

Au début des années 1970, crise oblige, le commerce tombe en décrépitude. Un homme d’affaires lillois, M. Clibouw, reprend le café, qui a perdu beaucoup de sa valeur, en 1975. Il va y effectuer des gros travaux de transformation pour redorer le blason de cette enseigne centenaire.

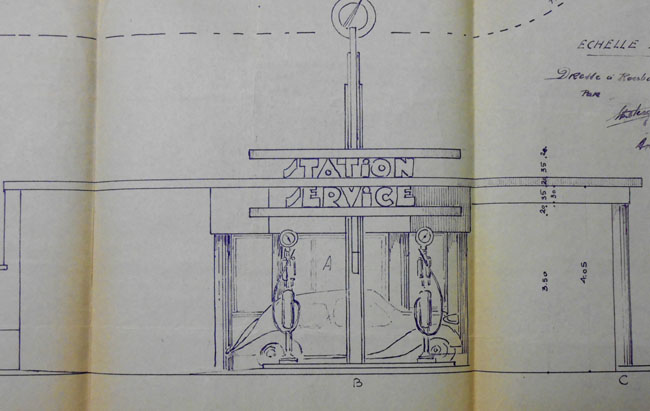

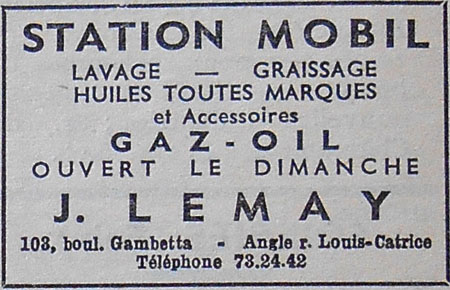

Le nouveau propriétaire va racheter un petit local situé juste à côté, au 65 Boulevard Gambetta pour l’agrandissement. Il va supprimer les fenêtres extérieures, pour les remplacer par des grandes baies vitrées, aménager le premier étage en salle accueillante de restauration de 120 places, avec des grandes fenêtres pour donner de la lumière à l’établissement. Le tout surmonté d’un bardage représentant un homme poussant une brouette. Les travaux d’aménagement seront réalisés par l’entreprise JC. Watterlot, de Lille.

Après deux ans de fermeture pour travaux, le Broutteux ouvre enfin en 1978 et va redémarrer superbement. De plus il profitera de la transformation du quartier en secteur piétonnier. Du choix, des prix . . . Plus de 30 bières pression ! La bouteille de champagne à 45,00 Frs, l’assiette anglaise à 10,00 Frs, des croques, des crèmes glacées . . . et l’animation musicale de fin de semaine est maintenue. Autre attrait du Broutteux, ses horaires d’ouverture : de 9h du matin à 1h du matin et jusque 2h du matin le week-end.

En 1984 Serge Fauvel, un ancien salarié du Broutteux depuis 1982, rachète le commerce et continue l’activité qui reste florissante. En 1997, il achète un petit local juste à côté, au 32 place de la Liberté, alors occupé par un dépositaire des laines « Berger du Nord » puis par une viennoiserie, et agrandit encore l’établissement. Cette petite surface de vente supplémentaire permettra, au rez de chaussée, de moderniser la cuisine et d’y vendre des pizzas et à l’étage d’agrandir encore la salle de restaurant. Le Broutteux accueille toujours ses clients dans une ambiance conviviale, et propose une cuisine traditionnelle avec des plats régionaux.

Avec près de 140 ans d’existence, le Broutteux s’affirme sans conteste comme l’un des grands cafés du centre de Roubaix. Et ce n’est pas terminé : Serge Fauvel laisse entendre qu’il pourrait bien encore agrandir son établissement en faisant l’acquisition d’un petit local Boulevard Leclerc, juste à côté, qui était il y a quelques années le « Palais de la Fortune » tenu par JL. Verhaeghe, et surtout des projets d’agencement magnifiques et importants pour l’intérieur de son café brasserie, en s’inspirant de ce qu’il a réalisé dans son autre établissement, « l’impératrice Eugénie ».

Les documents proviennent de la médiathèque de Roubaix et des archives municipales