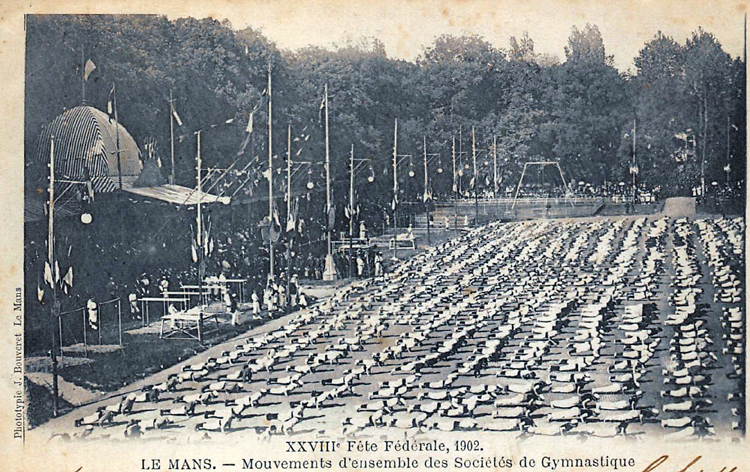

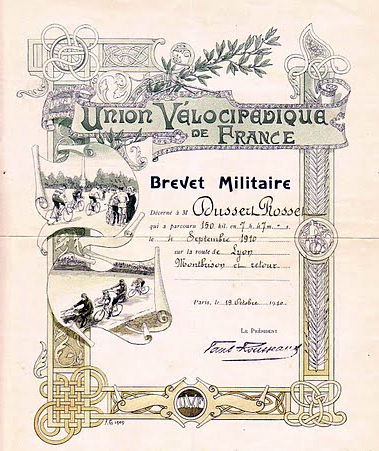

L’Académie des Sports de Roubaix fut fondée en 1911 par le professeur Édouard Dubus, si l’on en croit l’en tête de lettre. C’était une société agréée par le Ministère de la Guerre et de la Marine, enregistrée SAG n°8477, comme beaucoup de sociétés sportives à l’époque, dont l’un des objectifs était de préparer la jeunesse à s’entraîner en vue d’une hypothétique revanche. Cette société était affiliée à la Fédération Nationale des Sociétés d’Éducation Physique et de préparation au service militaire, mais également à la Fédération Française de Boxe, dont elle était l’un des plus beaux fleurons, se déclarant la plus importante société de boxe de France au début des années vingt.

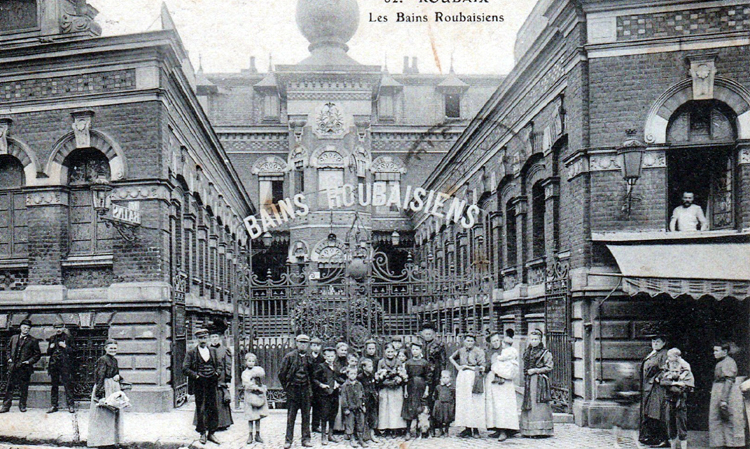

Elle proposait des activités de boxe française et anglaise, d’éducation physique, d’escrime, de canne, de poids et haltères et de lutte. Son siège et sa salle d’entraînement se trouvaient au n°41 de la rue du chemin de fer à Roubaix. Elle était dirigée par le professeur Édouard Dubus, ex-moniteur de l’École Normale de Gymnastique et d’Escrime de Joinville le Pont. Il s’agit du fameux Bataillon de Joinville, une ancienne unité militaire de l’armée française accueillant des appelés sportifs, qui figure dans les établissements de formation à la pratique sportive constitués au sein des armées depuis 1852 avec l’École normale militaire de gymnastique de Joinville. C’était donc une référence !

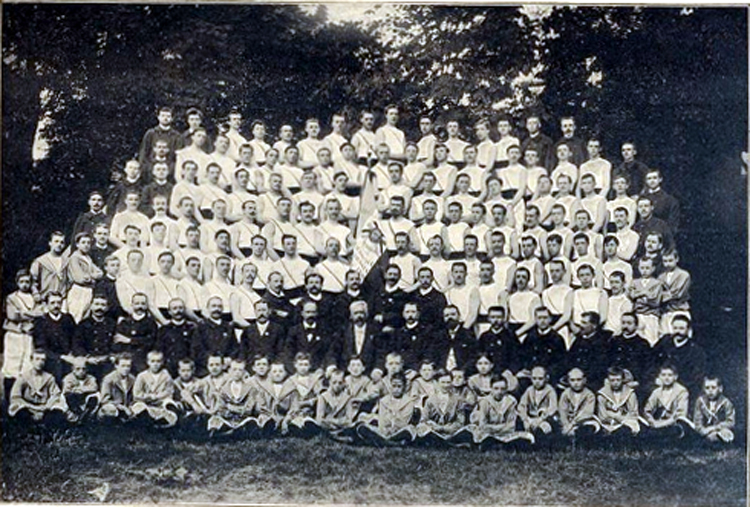

Pendant près d’un demi-siècle, le professeur Dubus y forme un nombre impressionnant de champions du Nord, de Flandre, de France et même un champion d’Europe. Citons Fernand Detré, Vandeleene et Bodard, Emile Vanlancker, Alfred Baete, Voisin, Dejaghère, Lequenne. Pour le champions de France, Arthur Vermaut, Tiger, Defer, Motte, Deckmyn, les frère Schackels, Dewancker. Auguste Gydé fut champion de France militaire mais c’est son frère Praxille Gydé qui fut champion d’Europe au début des années trente.

Edouard Dubus prend sa retraite en 1956 et s’en va vivre à Nantes. La section de boxe disparaît en septembre 1959 alors que l’ASR s’est tournée depuis 1954 vers la marche et organise pour un temps les fameuses 28 heures de Roubaix. Les dirigeants de l’époque, tous honorés par le Mérite philanthropique et de l’oeuvre humanitaire de France en 1957, sont Gaston Duthilleul, Louis Bourgois, Cyrille Vandewalle, Georges Hasbroucq, Raoul Dujardin, Henri Hiroux, Marcel Mouriaux, Edgard Deflorence et Victor Vandermeiren.

L’Académie des Sports de Roubaix animera les 28 heures de Roubaix de 1954 à 1968, date à laquelle le Racing Club de Roubaix prendra le relais de 1969 à 1975 avant que ne soit créé le Club des Marcheurs Roubaisiens.