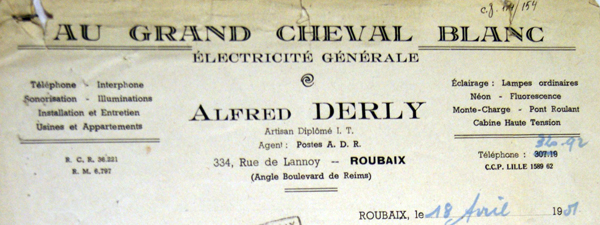

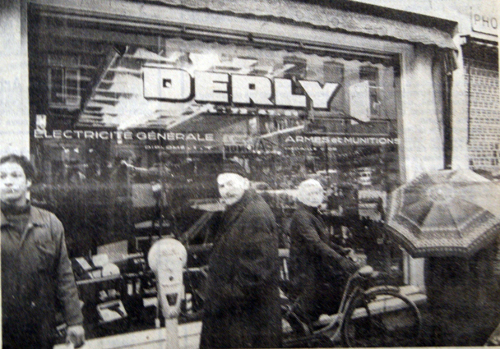

Alfred Derly est artisan électricien. En 1947, il installe sa petite entreprise au 334 rue de Lannoy à Roubaix, à deux pas du boulevard de Reims. Alfred est locataire ; son entreprise d’électricité générale s’appelle « Au Grand Cheval Blanc » du nom de la courée voisine qui se situe au N° 332.

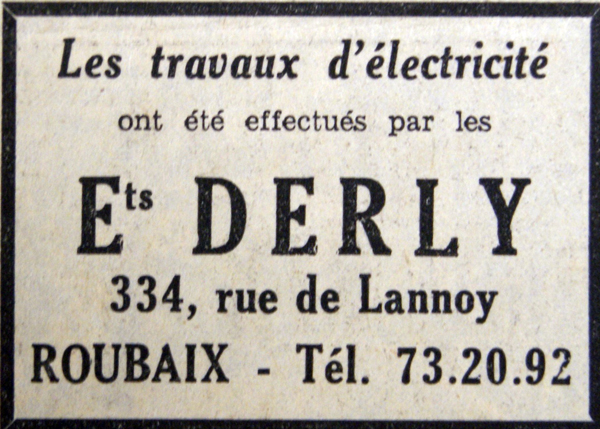

En 1951, Alfred Derly effectue quelques travaux de rénovation ( maçonnerie menuiserie et peinture ). Les affaires fonctionnent correctement et dans les années 1960, Alfred n’hésite pas à communiquer régulièrement par de la publicité dans la presse locale.

Au début des années 1970, son fils qui porte le même prénom, Alfred, vient l’aider dans l’entreprise qui devient alors, Alfred Derly et fils.

Progressivement, Alfred étend l’activité en proposant une gamme d’appareils d’électro-ménager et du matériel de vidéo surveillance.

Les affaires deviennent plus difficiles à la fin des années 1970, car la concurrence des grandes surfaces en appareils électro-ménagers, lustrerie et alarmes, devient féroce. Et puis, Alfred, passionné par les armes depuis son enfance, a une idée bien précise en tête, c’est d’ouvrir une armurerie à Roubaix.

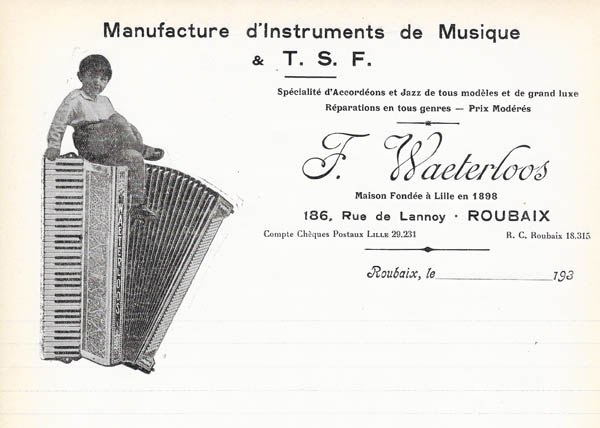

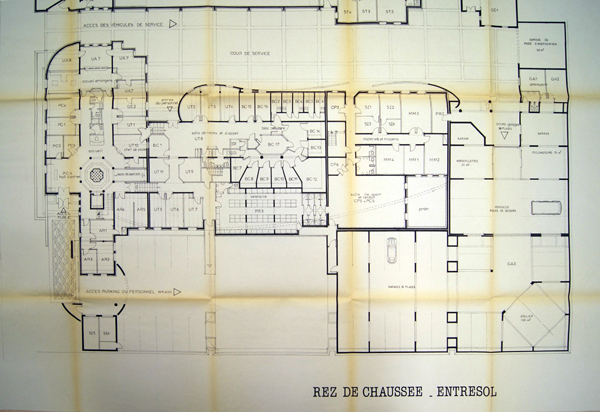

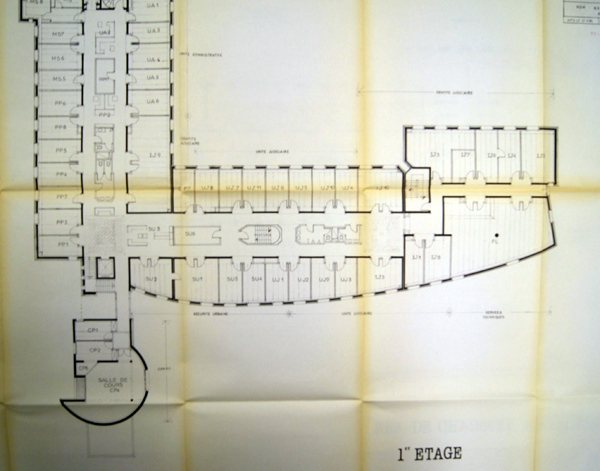

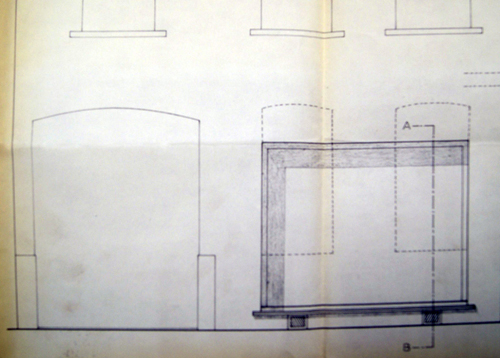

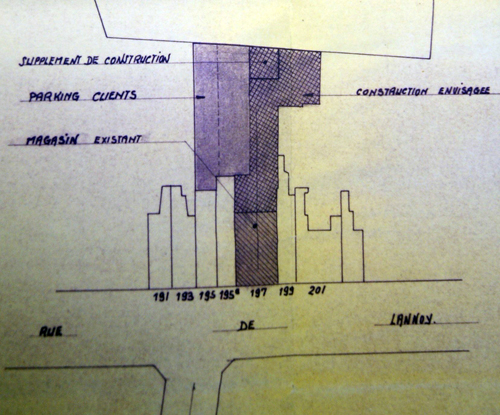

L’occasion se présente en 1978, lorsqu’il achète à Lucien Lagache un local, au 197 de la rue de Lannoy, d’une surface de plus de 600 m2. Ce terrain était autrefois occupé par l’entreprise Divol, grossiste en fruits et légumes. Sa façade a été transformée par son propriétaire, Lucien Lagache, en 1973 ; une large vitrine remplace désormais les deux petites fenêtres, afin de donner à ce bâtiment un aspect plus commercial.

Alfred Derly effectue ensuite quelques travaux, en 1981 à savoir : repousser la grille d’entrée située sous le porche, aménager l’intérieur de son magasin et surtout installer des systèmes de sécurité efficaces et indispensables pour une armurerie.

Au fond du terrain, il aménage un stand de tir de 17m de long au sous sol, et crée le club de tir : La 357 roubaisienne.

L’objectif d’Alfred est, bien sûr, de vendre des armes de tir à ses clients, mais également de leur proposer de les stocker dans ses coffres forts, en attente de leur autorisation de détention. Très bonne stratégie pour démarrer son activité, car le succès est au rendez vous. La 357 Roubaisienne est un club sportif privé, un stand de tir fédéral affilié à la FFT Fédération Française de Tir.

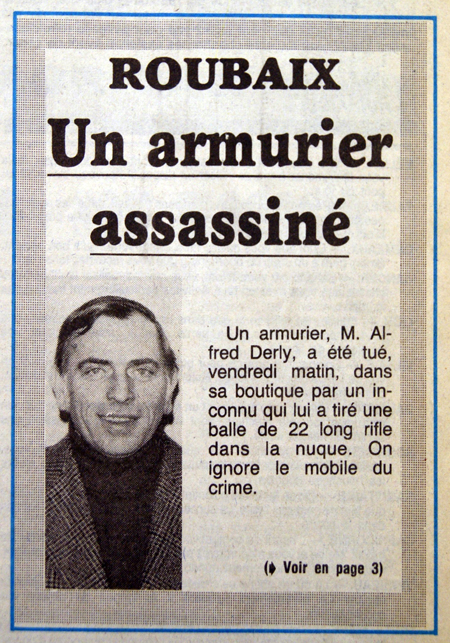

Soudain, le 2 Mars 1984, c’est l’effroi : Alfred Derly est assassiné dans son magasin, par un inconnu, d’une balle de 22 LR dans la nuque.

Dans le quartier, les voisins sont consternés, et viennent aux nouvelles devant la façade du magasin. La police procède aux premières investigations. Alfred Derly était honorablement connu et très estimé dans le quartier. Il était également vice président de l’union des commerçants de la rue de Lannoy.

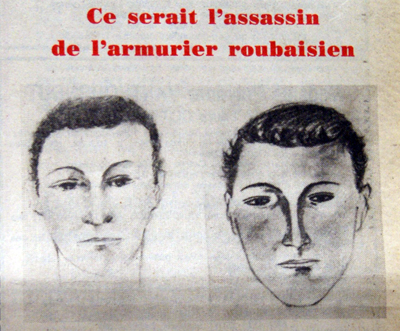

L’enquête piétine. La police judiciaire diffuse alors, dans la presse locale un portrait robot pour tenter de retrouver l’auteur de ce crime, mais sans succès. L’assassin ne sera jamais retrouvé.

Quelques temps après, un membre du club de tir, Didier Masquelier reprend l’armurerie, succède à la présidence de « La 357 Roubaisienne » et continue l’activité.

à suivre . . .

Remerciements à Dominique Houte, ainsi qu’aux archives municipales