Pierre De Ruyck naît à Roubaix en 1879. Il est passionné de musique ; il fait ses études au conservatoire de la rue de Soubise et obtient un 2° prix de saxhorn, en 1890, puis un 1er prix avec médaille, l’année suivante. Vers 1900, il est nommé directeur de la fanfare l’Espérance de Roubaix et, en 1904, il devient directeur de la fanfare cycliste du Nord Touriste.

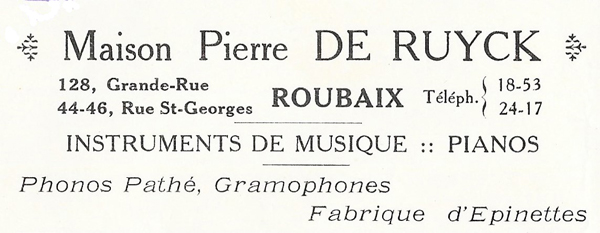

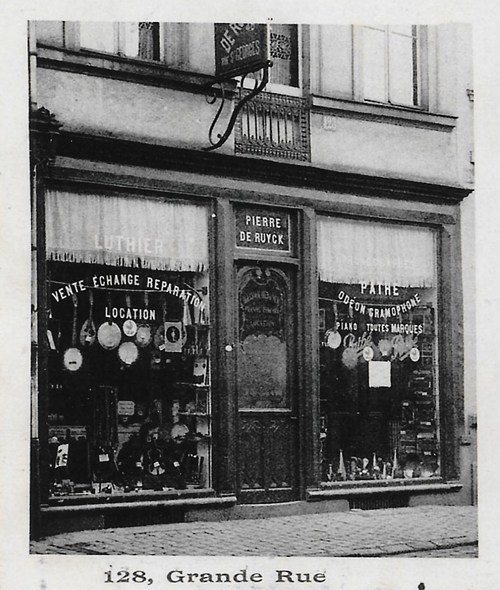

En 1898, Pierre De Ruyck ouvre un commerce au 128 de la Grande Rue, avec deux activités : un estaminet et un magasin d’instruments de musique. Vu le succès rapide des ventes de pianos, de phonographes et de disques 78 tours, il abandonne le débit de boissons pour se consacrer exclusivement à la musique.

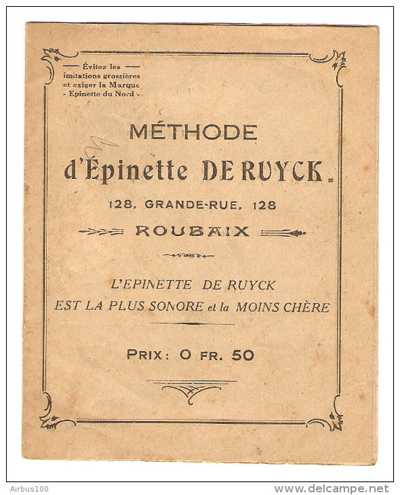

Pierre De Ruyck met au point la « Méthode Epinette ». L’épinette est un instrument de musique à cordes pincées.

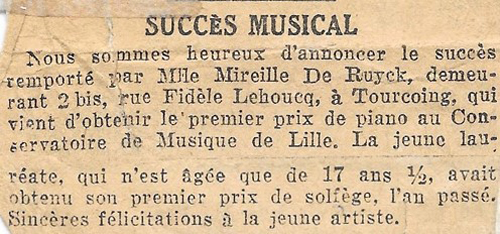

Mireille De Ruyck naît à Roubaix rue d’Isly, en 1911 ; elle est la fille d’Édouard De Ruyck, le frère de Pierre, et de Marthe Masquelin. Edouard est tué au début de la première guerre mondiale, en 1914, dans les Ardennes. Marthe, la mère de Mireille, se remarie et habite désormais à Tourcoing.

Mireille fait l’apprentissage des instruments de musique, et en particulier le piano. Elle est aidée par son oncle, Pierre De Ruyck. Elle est particulièrement douée malgré ses légers problèmes auditifs : elle obtient le 1er prix de solfège en 1927 et le 1er prix de piano du conservatoire de Lille en 1928.

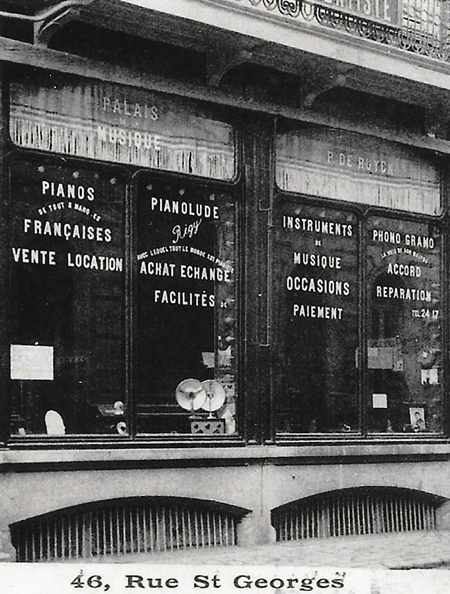

Dans les années 1920, Pierre a l’opportunité d’ouvrir un deuxième point de vente au 44-46 de la rue Saint Georges ( aujourd’hui : rue du Général Sarrail )

Le magasin de la Grande Rue se spécialise en phonographes Pathé Gramophone, et en pick-up. Le magasin de la rue Saint Georges, géré par H. Groiselle, devient le point de vente de pianos.

Pierre doit malheureusement fermer le magasin de la rue Saint Georges au milieu des années 1930, car l’entreprise Leclercq-Dupire, de la rue de l’Hospice, a prévu de raser les 3 ou 4 points de vente nécessaires pour agrandir l’entreprise.

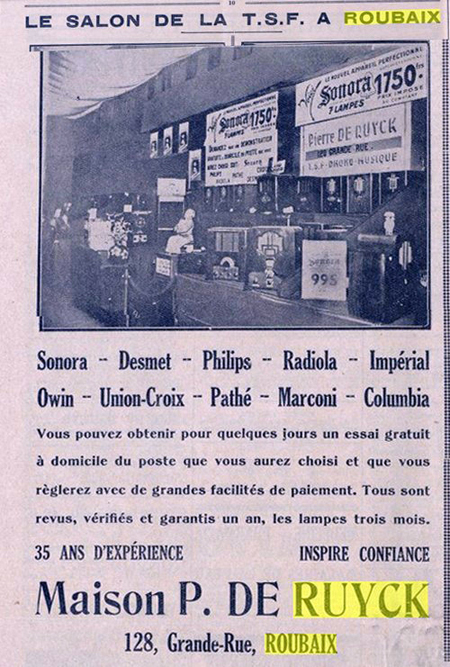

En 1933, Pierre De Ruyck est présent au salon de la T.S.F à Roubaix pour exposer les plus grandes marques de radio de l’époque : Philips, Sonora, Pathé etc

Mireille se marie avec Georges Balenghien, en Mars 1936. Pierre De Ruyck, leur propose alors de leur céder le magasin de la Grande Rue. Ils reprennent le point de vente et gardent le nom de l’enseigne De Ruyck qui bénéficie d’une extraordinaire notoriété.

Mireille et Georges développent alors fortement l’entreprise dans tous les domaines. Mireille s’occupe de la vente de disques de musique classique en magasin. Georges s’occupe de l’administratif et de la clientèle professionnelle. Il prospecte une clientèle diverse :

– les écoles élémentaires, pour la vente de flûtes à bec de marque « Aulos »

– les églises pour les orgues électroniques à pédalier, pour remplacer les orgues détruits pendant la guerre

– les écoles de musique pour leur proposer des petits accordéons-école en location ( le coût servait d’apport en cas d’achat )

Mireille et Georges font partie du Hot Club de Jazz de Roubaix. Ils ont l’occasion de rencontrer des musiciens célèbres, comme le clarinettiste Sydney Bechet, le trompettiste Louis Armstrong, le pianiste Claude Bolling, le chef d’orchestre Claude Luter ou le saxophoniste Coleman Hawkins. La photo ci-dessous a été prise, à l’intérieur du magasin de la Grande rue.

Au début des années 1950, le disque microsillon arrive sur le marché, et remplace le 78 tours. C’est une véritable innovation. Mireille et Georges développent alors fortement leurs ventes de disques en 45 et 33 tours et proposent un choix très important.

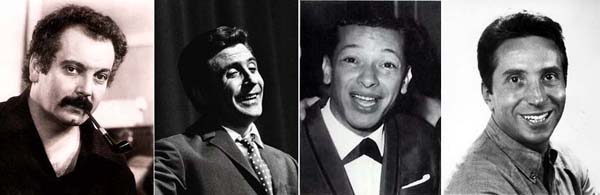

En Juillet 1962, Mireille et Georges créent la société « Flandres Disques » grossiste en disques vinyl, ce qui leur permet de développer leurs ventes chez les détaillants et leurs propres confrères de toute la métropole. Leur fils, Bernard, est chargé du développement de cette activité. Georges propose alors, à de nombreux chanteurs et musiciens, de venir au magasin de la Grande Rue pour signer leurs disques. Le public se presse alors pour recueillir un vinyl dédicacé de leur vedette favorite. C’est le cas de Georges Brassens, Gilbert Bécaud, Annie Cordy, Henri Salvador, Albert Raisner, et bien d’autres.

Lors d’un concert à Bruxelles, en 1962, Ray Charles est venu à Roubaix avec Jacques Souplet, le bras droit d’Eddy Barclay, pour jouer un morceau de piano avec Mireille, dans le magasin, sous le regard ébahi des passants. Autre anecdote amusante ; un jour, à la fin des années 1960, Dick Rivers entre dans le magasin pour demander à Georges s’il peut lui prêter une sono, pour son concert le soir même, dans une salle de spectacle roubaisienne !

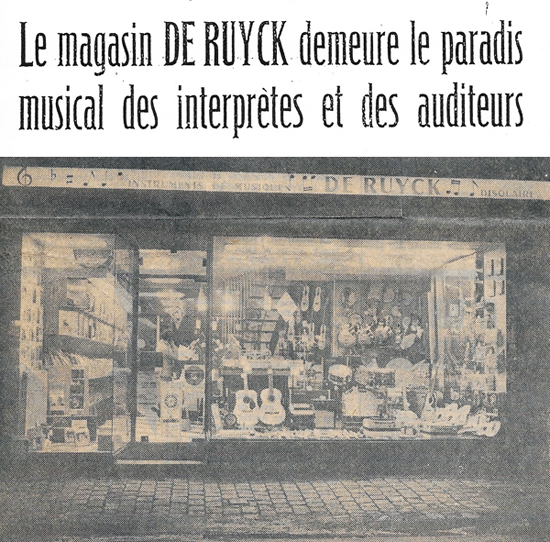

En 1966, Mireille et Georges décident de transformer complètement le point de vente. Ils font appel au cabinet d’agencement de magasins P. Sori à Lille. Pendant les travaux, la vente continue dans un local situé juste en face, au N° 137.

Le nouveau magasin est magnifique. L’immense vitrine permet une exposition idéale des instruments de musique. Sur un tapis rouge, des accordéons, guitares, harmonicas, trompettes, saxophones attendent des doigts agiles pour s’éveiller aux mélodies.

Tout le rayon disques est exposé sur le mur de gauche. Un choix immense est proposé. Chacun sait que Mireille est musicienne et pianiste ; ses conseils pour le choix d’œuvres de musique classique sont particulièrement appréciés de la clientèle mélomane.

Au milieu du magasin, trois postes d’écoute mono et stéréo sont installés afin que chaque client puisse écouter au casque et choisir les disques de variété. Au fond, un salon est équipé pour la présentation de chaînes hi-fi de grandes marques pour l’audition de musique stéréophonique.

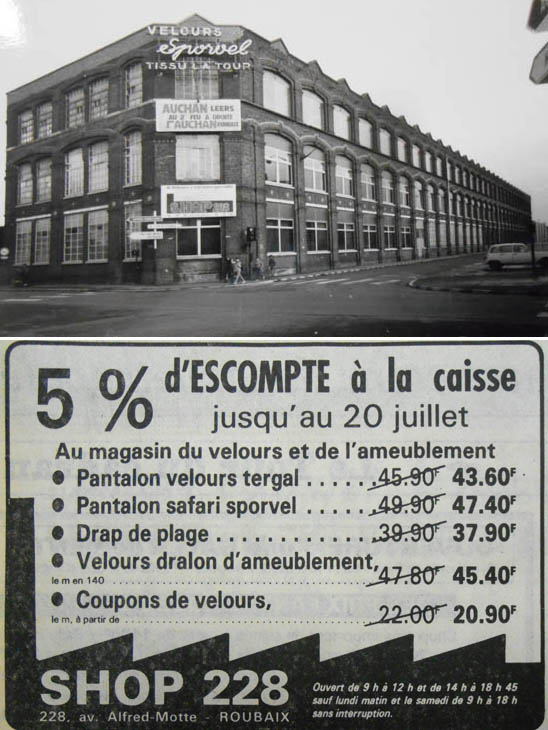

Georges décède, en 1969, à l’âge de 59 ans. Mireille continue seule l’activité, avec l’aide de 2 de ses enfants. Dans les années 1970, la concurrence des grandes surfaces se fait de plus en plus dure, dans le domaine des disques 45 et 33 tours. En 1976, la société Flandres disques dépose le bilan.

En 1981, Mireille, à 70 ans, prend sa retraite. Le magasin ferme définitivement ses portes. Quelques temps après, le point de vente est cédé et devient une pâtisserie orientale.

Remerciements à Bernard et Patrick Balenghien ainsi qu’aux archives municipales