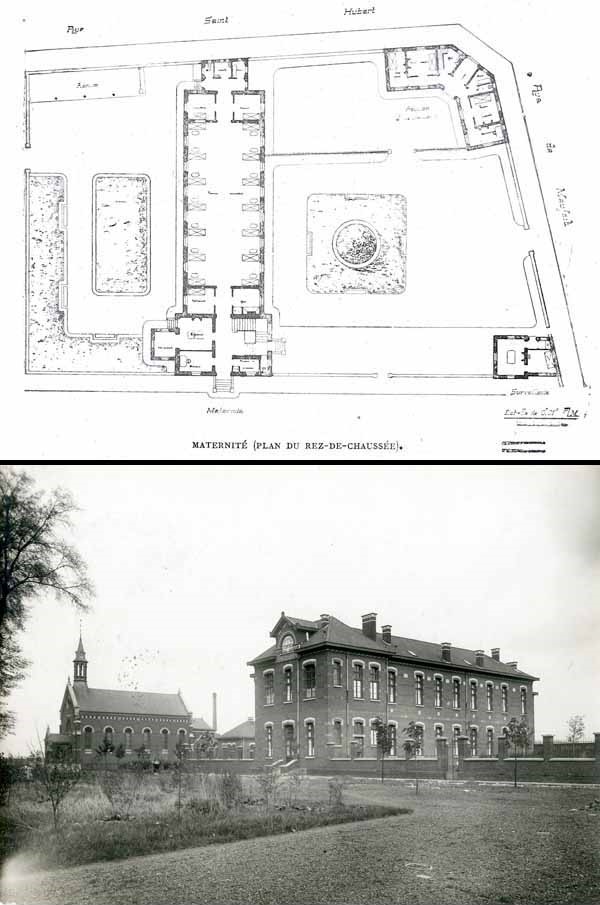

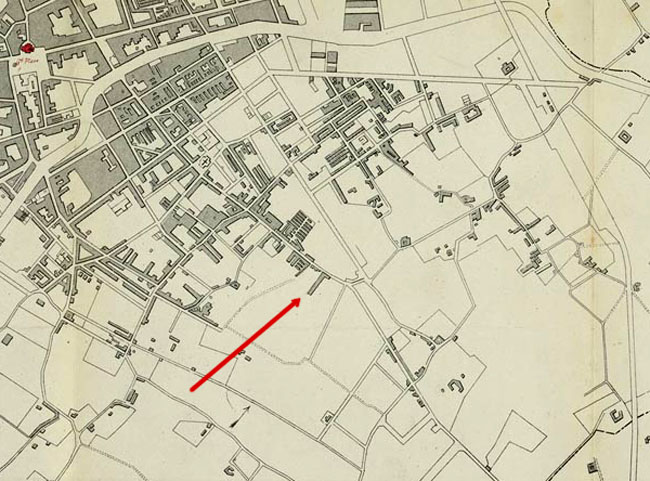

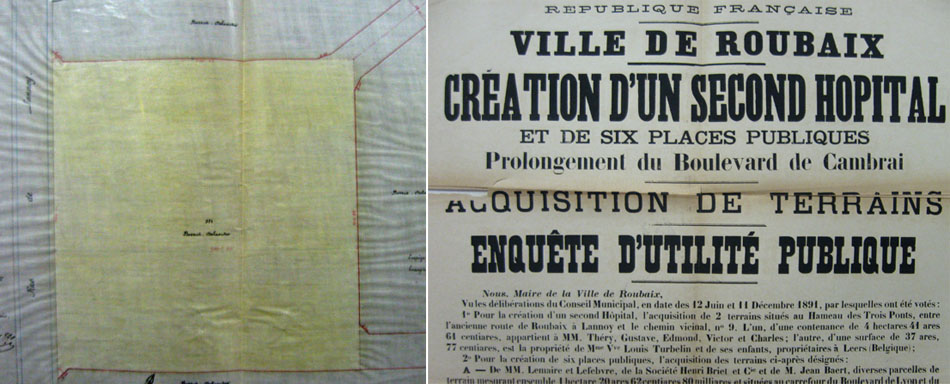

L’histoire de cette place commence à la fin du 19ème siècle, lorsque la municipalité se préoccupe de créer des places publiques à Roubaix dans les zones encore peu construites. Le quartier du pont rouge correspond à ce critère : il est constitué d’immenses terrains encore libres. A cet endroit est prévue la construction un hôpital près duquel on veut adjoindre une place publique. A cet effet, des propriétaires proposent à la municipalité l’achat d’un terrain de plus de 10 000 m² bordant la rue de Lannoy.

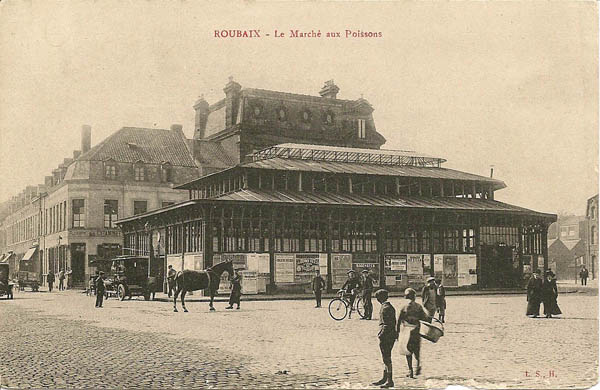

Un accord pour une option d’achat en date du 5 Juillet 1890 est signé entre les propriétaires et la ville. Ce sont la veuve Bossut-Delaoutre, M. Jean Bossut, et M. et Mme Georges Hendrickx-Bossut. Le terrain est métré et le prix au mètre carré est fixé à 7 francs. Toute la zone est encore constituée de champs, et à cette époque, la rue de Lannoy est encore parcourue par des tramways à chevaux.

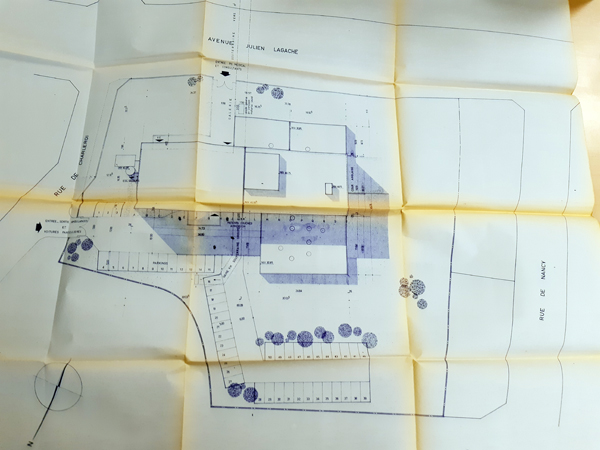

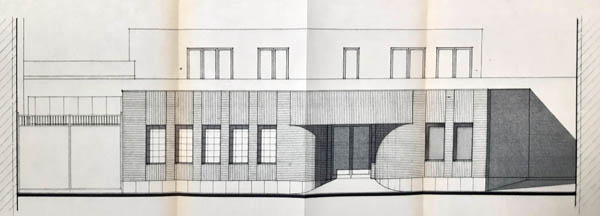

La place, qui prendra le nom de place de la Justice, sera de forme carrée, plantée d’arbres, et ceinturée de trois rues nouvelles. Deux autres rues projetées en seront issues les futures avenue Linné, proposée par M. Cordonnier, propriétaire du domaine des Prés qu’elle traversera, et Achille Screpel.

Il faut alors niveler, creuser un aqueduc, et installer les bordures délimitant le terre-plein central, dont le périmètre sera planté de deux rangées d’arbres. Les bordures seront choisies en granit de Normandie. La place est classée dans les voies publiques en 1893, et les travaux sont réceptionnés en 1894.

En 1907 on construit un kiosque pour les tramways en face de l’avenue Julien Lagache, qui mène à l’hôpital.

La place est rebaptisée place de la Fraternité en 1908, d’après le nom de l’hôpital et pour éviter la confusion avec le quartier de la Justice situé non loin de là. On commence à construire des maisons autour de la place à partir de cette année. Jusque là, les seules érigées bordaient la rue de Lannoy.

C’étaient pour la plupart des commerces, et en particulier des estaminets comme détaillé dans un autre article sur notre Blog.

On évoquera pourtant au 379, au coin de l’avenue Julien Lagache, le cabaret, dirigé par monsieur Loridan jusqu’en 1907, construit dès l’ouverture de l’avenue. Aujourd’hui, le café est toujours en activité ; il est animé par Jean Claude Galand.

En face, au 377, un autre estaminet, tenu en 1908 et jusqu’à la première guerre par F. Delfosse, au moment où qu’il devient débit de tabacs. Les propriétaires du café-tabacs se succèdent et aujourd’hui, il arbore l’enseigne du Renouveau et attire la clientèle grâce à des jeux à gratter.

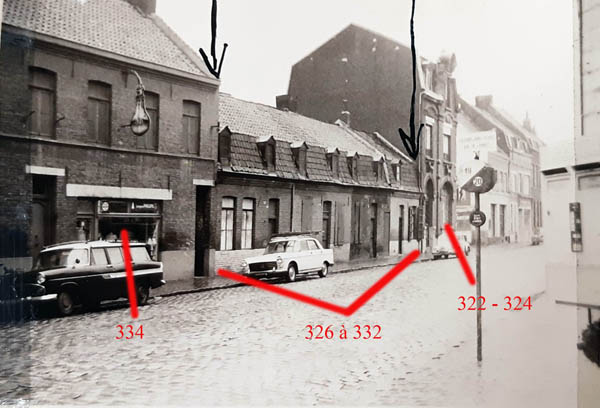

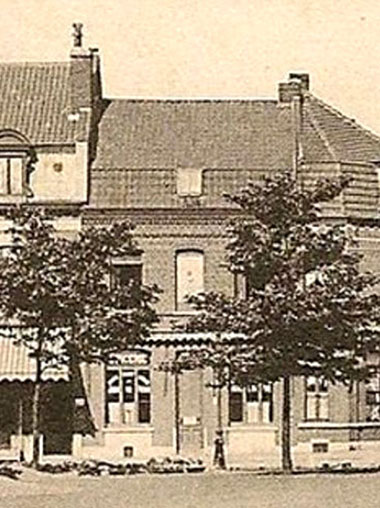

Juste à côté vers le centre, aux 375 et 373, le Ravet-Anceau de 1908 indique Demoucron-Baudart, estaminet. Au fil des ans, on retrouvera ce commerce sous les numéros 373, puis 373-375 après la première guerre, puis de nouveau 373, le numéro 375 ayant disparu. Les photos d’époque nous montrent des vitrines étroites de part et d’autre de la porte. Le commerce deviendra une « Epicerie-Buvette », puis une boucherie après la première guerre, et de nouveau un café avant la seconde guerre, avant de devenir une pâtisserie. C’est aujourd’hui une boulangerie.

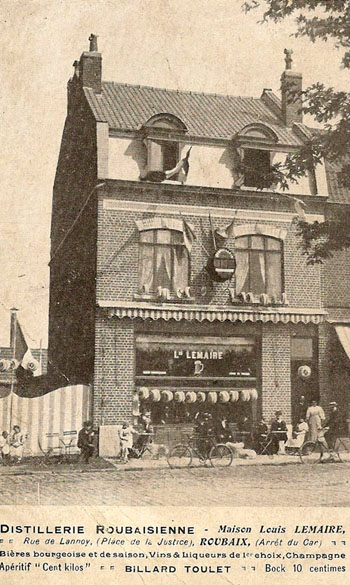

Au 371, Louis Lemaire, est propriétaire en 1907. Il fait imprimer des cartes postales pour faire de la publicité. Le commerce est un débit de boissons, doublé d’une distillerie. Après la deuxième guerre Le commerce change plusieurs fois : cycles, puis un lavoir, et finalement le Crédit Mutuel qu’on retrouve encore de nos jours.

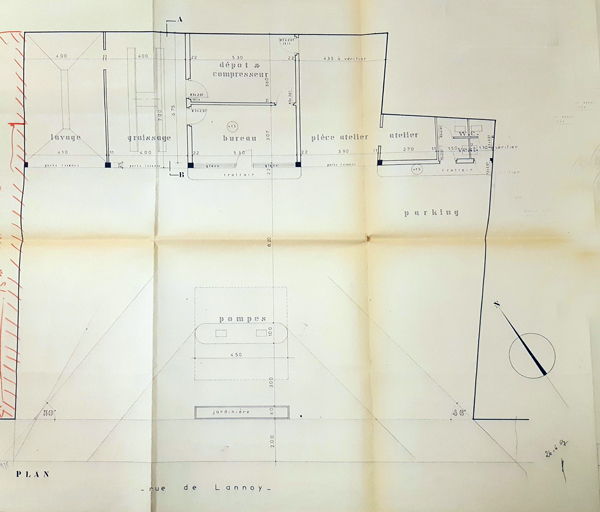

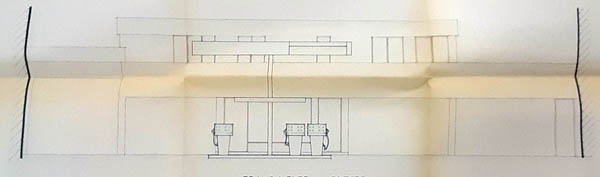

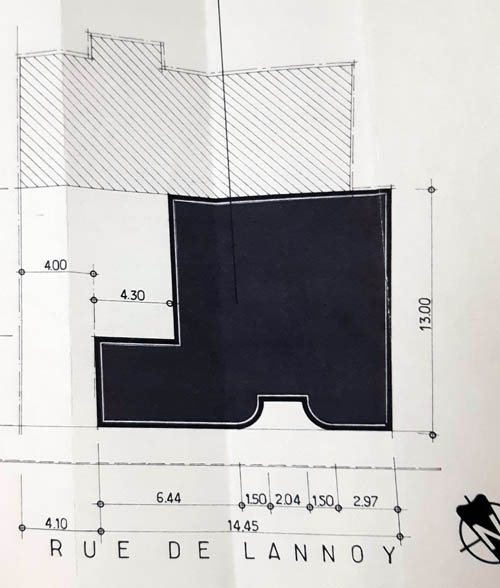

Sur la place même, peu de commerces. On peut pourtant évoquer une pharmacie. En effet, M. Donzalas, habitant le numéro 6 sur la place demande en 1914 l’autorisation de construire une pharmacie au 2, à l’angle de la rue de Lannoy, où elle portera le numéro 416, et de la place. Monsieur Dupont y est pharmacien dans les années 20 et 30, alors qu’en 1939, c’est un dénommé J. Torck, qui n’est que locataire des lieux. Il restera à ce poste jusqu’au milieu des années 70, remplacé par M. Grave.

Du côté opposé de la place, au coin de l’avenue Linne dans laquelle il porte le numéro 2, se trouve un immeuble qui date de 1909. C’est d’abord une maison d’habitation, puis un estaminet. tenu en 1922 et en 1930 par G.Duchatelet. Dans les années 50,60 et 70, c’est une Droguerie. Depuis les années 80 et encore aujourd’hui, on y trouve un coiffeur.

Peu de commerces, donc, autour de la place, mais nous verrons dans un prochain article que cette place est surtout intéressante par certaines belles maisons d’habitation qui la bordent.

Les documents présentés proviennent des archives mun icipales et de la médiathèque de Roubaix.

A suivre…