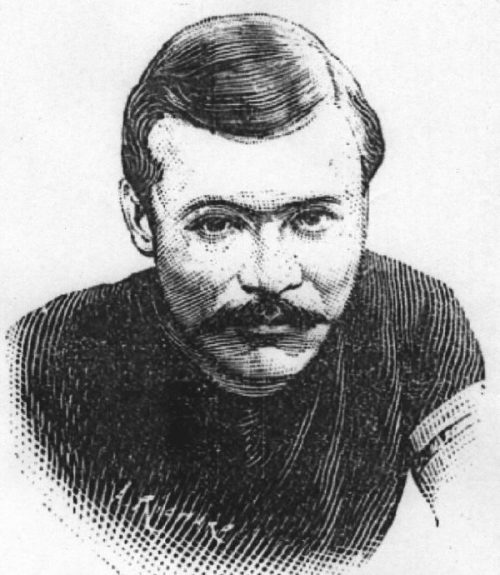

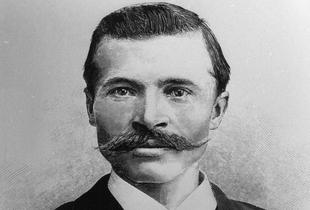

Italien d’origine, Maurice Garin est né le 3 mars 1871 à Arvier, une commune de la Vallée d’Aoste. À l’âge de 14 ans, il passe la frontière pour chercher du travail en France. Il sera ramoneur, ce qui lui vaudra ultérieurement son surnom de coureur cycliste (le petit ramoneur). Après avoir travaillé en Savoie, il arrive dans le nord de la France. C’est à Maubeuge qu’il découvre le cyclisme en 1892.

En 1893, il remporte la course Dinant-Namur-Dinant, puis finit troisième d’Amiens-Dieppe. Sur piste, il gagne les 800 km de Paris.En 1894, il gagne le Prix d’Avesnes-sur-Helpe, finit deuxième de Paris-Besançon, deuxième de Lille-Boulogne, deuxième de Bruxelles-Nieuport, troisième de Paris-Spa, quatrième de Liège-Bastogne-Liège. Un beau palmarès pour un coureur encore amateur ! La même année, sur piste, il remporte les vingt-quatre heures de Liège. Il passe professionnel en 1895, remporte sa première victoire avec les vingt-quatre heures des Arts libéraux de Paris et il établit un record du monde des 500 km sur route derrière entraîneur.

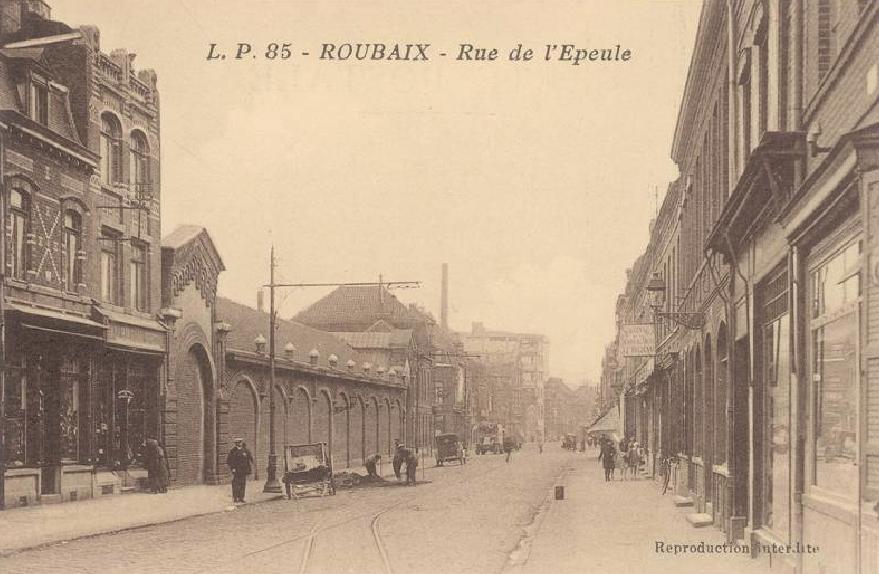

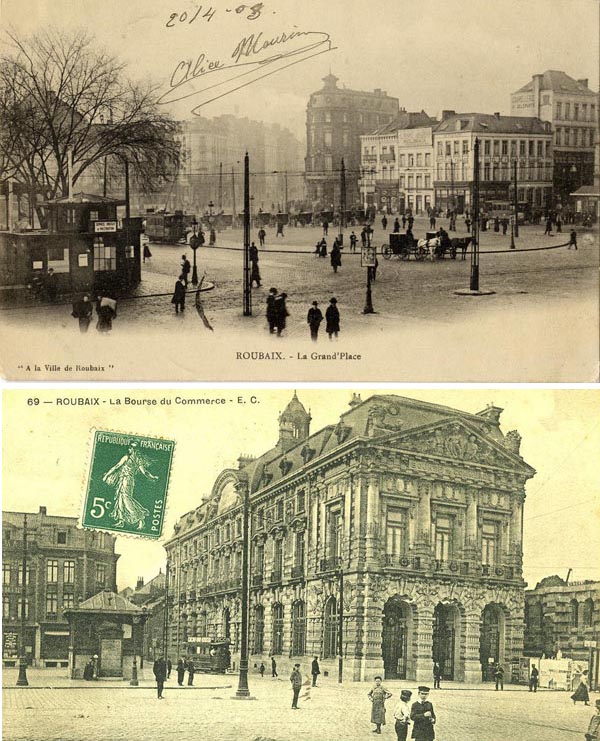

Maurice Garin arrive à donc Roubaix en mars 1896, déjà auréolé d’un certain nombre de victoires. Il habite un temps avec sa compagne Gabrielle Lecocq rue de l’Alma puis il devient agent officiel de la marque de vélos La Française qui lui confie la gestion d’un magasin situé rue de la Gare à Roubaix. Le vélodrome de Barbieux a été construit l’année précédente et Garin a déjà brillé sur sa piste. Il va participer à la première édition de Paris-Roubaix, pour laquelle il est cité parmi les favoris. Il se classe troisième derrière l’Allemand Josef Fischer. Un incident de route l’a empêché de figurer mieux, deux tandems dont celui de son entraîneur l’ayant renversé1. Trois mois plus tard, le 30 août 1896, il est complètement remis et il remporte Paris-Mons. Il enchaîne avec Liège-Thuin, termine deuxième de Roubaix-Ostende. L’année suivante, en 1897, ilremporte Paris-Roubaix en battant le Néerlandais Mathieu Cordang dans les deux derniers kilomètres sur le vélodrome de Roubaix. Le25 mai 1897, Maurice Garin et sa compagne sont parents d’un petit garçon qu’ils prénomment Louis Maurice. Durant l’été 1897,Maurice Garin s’impose sur Paris-Cabourg, puis au début du mois de septembre, il gagne la course Paris-Royan, longue de 561 kilomètres.

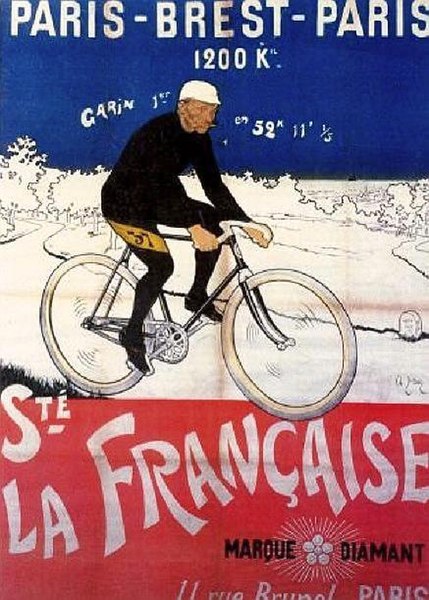

En 1898, Maurice Garin gagne à nouveau Paris-Roubaix avec un écart beaucoup plus conséquent que l’année précédente sur ses concurrents. Suivront Tourcoing-Béthune-Tourcoing, Valenciennes-Nouvion-Valenciennes, Douai-Doullens-Douai. Il est deuxième de Bordeaux-Paris. Sur piste, il remporte les cinquante kilomètres d’Ostende. Maurice n’est pas le seul Garin qui soit coureur cycliste : ses deux frères César et Ambroise s’y essaient également avec des fortunes diverses et des palmarès moins importants. En 1899, Maurice Garin fait troisième de Bordeaux-Paris,troisième de Roubaix-Bray-Dunes. Sur piste, il finit troisième du Bol d’or. En 1900, il obtient des résultats équivalents :deuxième de Bordeaux-Paris, troisième de Paris-Roubaix et sur piste à nouveau troisième du Bol d’or. Le temps des vaches maigres serait-il venu ? Après deux années sans victoire, Maurice Garin renoue avec le succès lors de la saison 1901 en gagnant la très longue épreuve Paris-Brest-Paris, après avoir parcouru 1 208 kilomètres en un peu plus de 52 heures ! La même année, il est également naturalisé français. En 1902, Garin remporte enfin Bordeaux-Paris, une course de 500 kilomètres, qui s’est longtemps refusée à lui. Cette année là, il quitte Roubaix pour Lens où il vivra jusqu’à sa mort intervenue le 19 février 1957.

Roubaix n’aura donc pas hébergé le vainqueur du premier tour de France de 1903, il s’en est fallu de peu. Mais les roubaisiens ont toujours conservé une place dans leur cœur au premier roubaisien, certes d’adoption, qui remporta leur célèbre classique Paris Roubaix, à deux reprises, en 1897 et 1898.

1 d’après le Journal de Roubaix