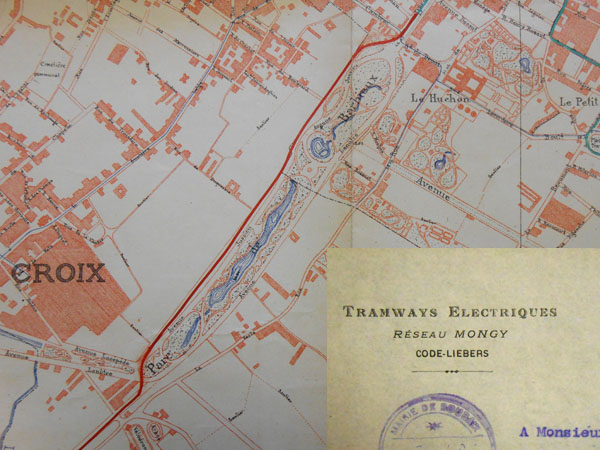

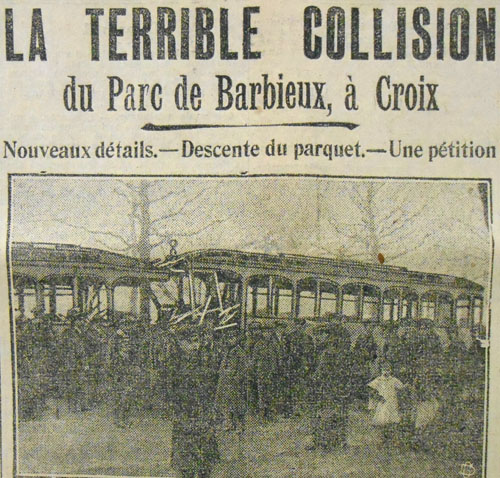

Après le tragique accident de Janvier 1912, la municipalité roubaisienne est confortée dans son idée de détourner le tramway de l’avenue Le Nôtre. Lors de la séance du conseil municipal du 2 août 1912, elle se préoccupe également du danger que constituerait l’ouverture par les propriétaires privés d’une rue à l’ouest du parc et parallèle à celui-ci, limitant la vue des promeneurs aux arrières d’une rangée de maisons.

Considérant que le projet de tracé prévu par la rue de Barbieux n’a pas avancé, personne ne n’étant décidé à le financer, le maire propose de tracer une nouvelle voie d’une largeur de 18 mètres à l’extérieur du parc. Elle prendrait naissance avenue de Jussieu, face au monument de Gustave Nadaud, traverserait les terrains situés en bordure du parc, passerait derrière la Laiterie et aboutirait au grand boulevard. On pourrait ainsi reporter la circulation des véhicules de l’avenue Le Nôtre à cette nouvelle avenue. Sur le terrain situé entre la nouvelle voie et le parc on pourrait établir la double voie de tramways. Circonstance favorable : les terrains nécessaires seraient offerts gratuitement à la ville par les riverains.

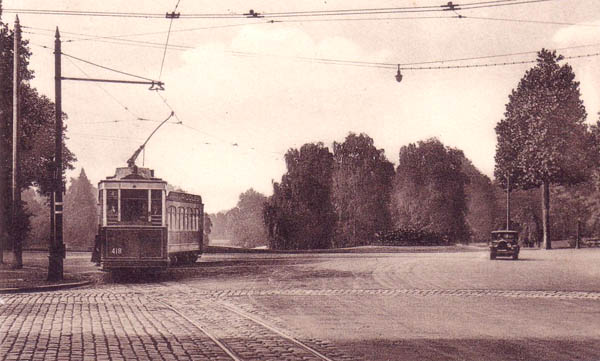

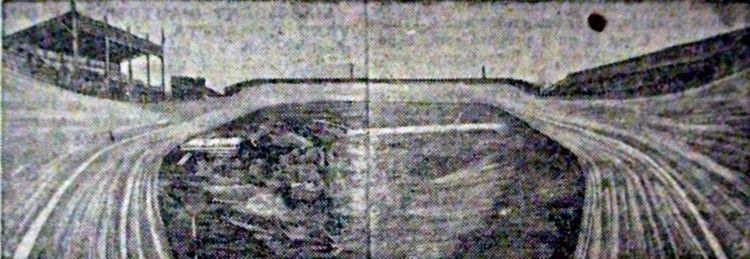

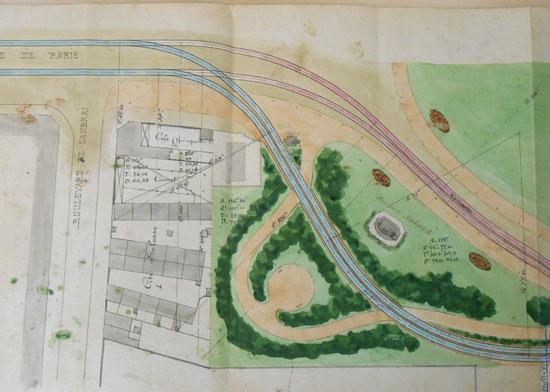

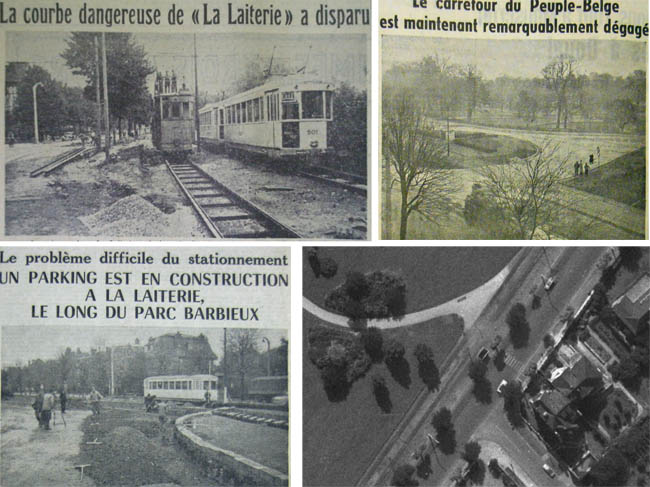

Pour atteindre l’accotement de la nouvelle avenue, la ligne va former un S prononcé à partir de l’Hippodrome. La photo nous montre cette double courbe :

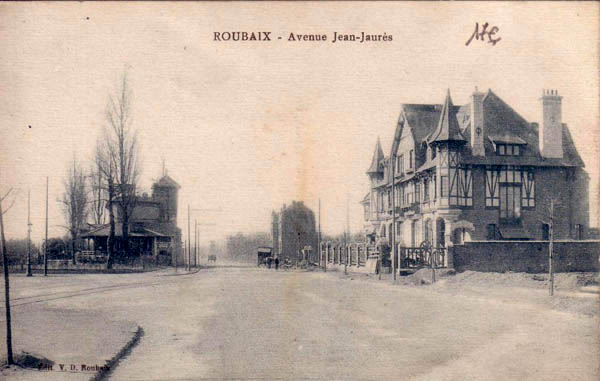

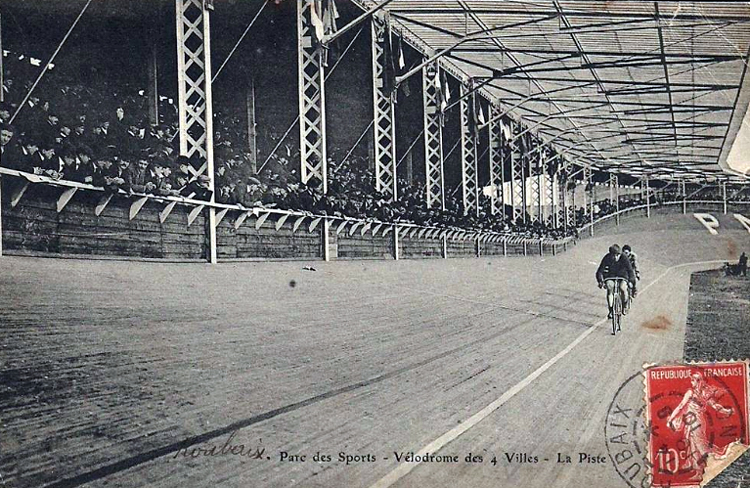

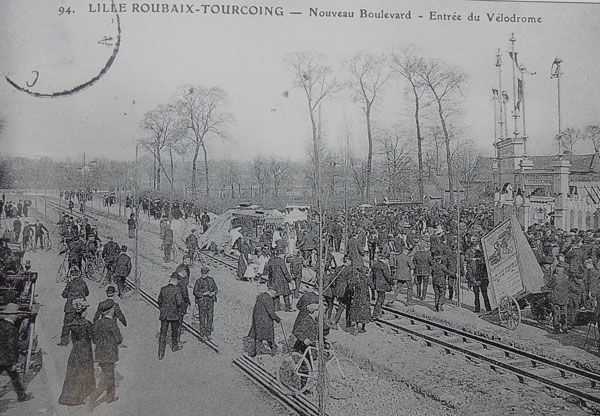

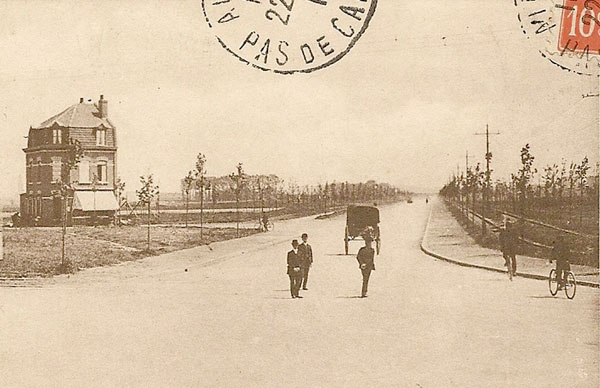

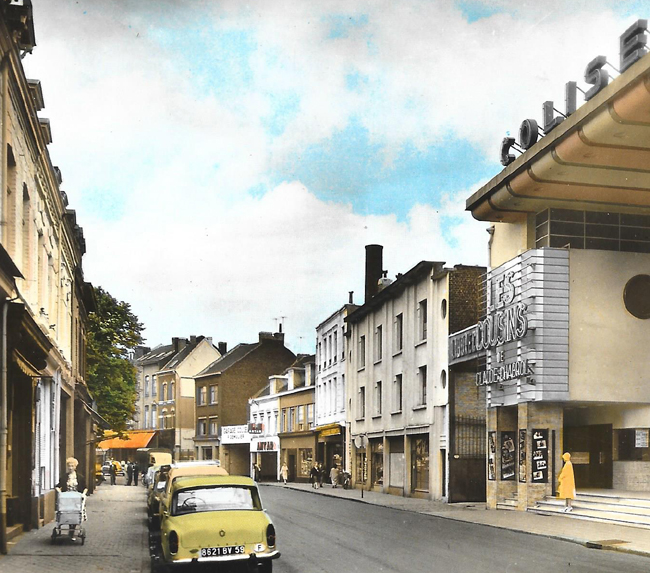

Les voies suivent en ligne droite l’avenue Jean Jaurès. Malheureusement, celle-ci passe à frôler le café « la Laiterie » ,ne laissant pas la place pour les voies : celles-ci doivent faire un crochet pour éviter le débit de boissons et empruntent la chaussée, au grand détriment de la sécurité. Aussitôt après, la voie reprend sa place sur le bas-côté de la route au niveau de l’avenue du peuple belge. Après l’arrêt du vélodrome, c’est face de la laiterie que les cars s’arrêtent en 1919 mais un second arrêt « pourra être étudié ». On voit sur la photo les voies rejoignant leur site après avoir contourné la Laiterie, située à gauche.

Les choses restent en l’état plusieurs décennies. Mais on décide dans les années 50 de démolir la Laiterie. On profite naturellement de cette occasion pour redresser les voie de Mongy qui vont ainsi retrouver leur indépendance vis à vis de la circulation automobile, même s’il faut toujours traverser l’avenue du Peuple Belge.

Dès l’origine, le tram poursuit plus loin sa route en site propre jusqu’à la courbe formée par l’avenue Jean Jaurès pour rejoindre le boulevard de Paris. A cet endroit les voies se séparent ; si la voie vers Roubaix suit la courbure du Parc, celle menant à Lille traverse l’avenue pour rejoindre le trottoir opposé. Cette traversée, placée ainsi dans une double courbe en S est très dangereuse, et le restera longtemps !

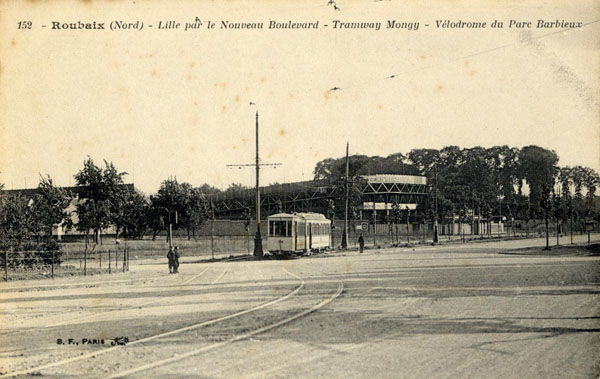

L’autre voie, celle qui se dirige vers Roubaix quitte le parc en suivant une large courbe à gauche et accoste le trottoir juste avant le coin de boulevard de Douai, où est placé un arrêt. On voit sur la photo parvenir à l’extrémité du boulevard de Paris une motrice encore équipe de son trolley et accompagnée de sa remorque.

Les années 60 voient de nouveaux aménagements, cette fois du côté du « fer à cheval ». En 1963, pour faciliter la circulation automobile et diminuer le nombre des accidents, on élargit la courbe d’accès au nouveau boulevard. L’extrémité de l’avenue Le Nôtre va être infléchie pour ne plus déboucher directement sur le boulevard. Le rond-point situé au débouché de la rue verte va être amputé pour laisser place au tram.

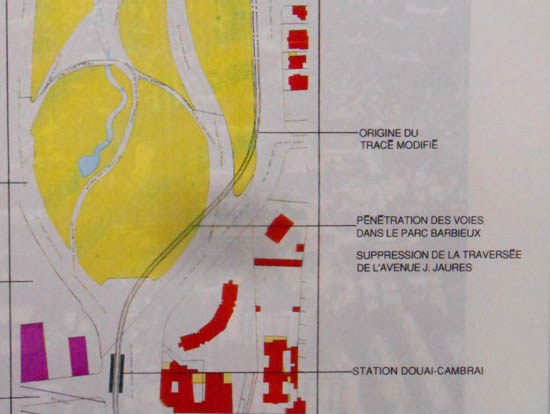

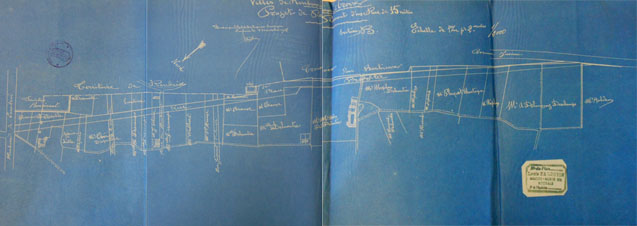

Il faudra encore attendre une trentaine d’années avant qu’on ne touche de nouveau au tracé de la ligne. Dans le cadre de la modernisation du tramway, la Communauté Urbaine prévoit dans les années 90 des modifications à la partie nord, qui touche au Boulevard de Paris, devenu entre-temps celui du Général De Gaulle.

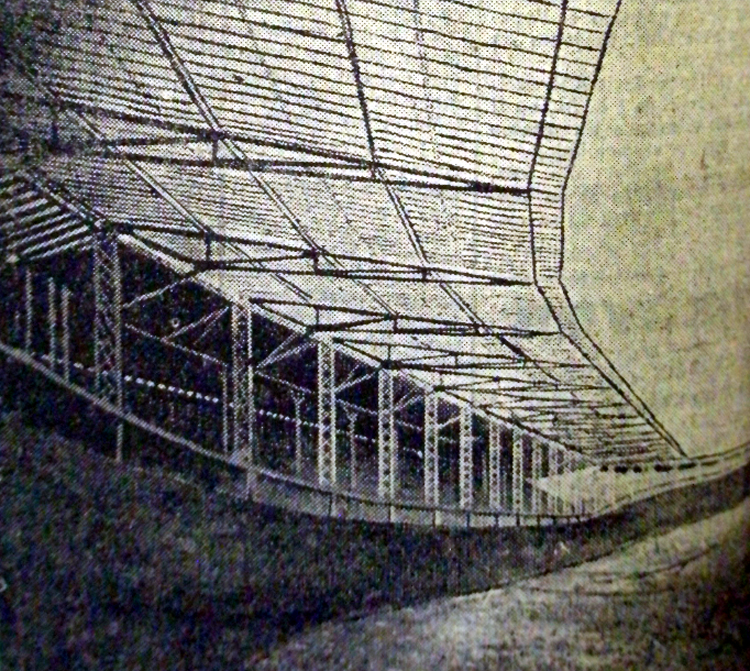

En effet, le conseil municipal roubaisien décide en juin 1991 de regrouper les deux voies en site propre le long de cette avenue. La traversée de la chaussée de l’avenue Jean Jaurès n’a donc plus lieu d’être et le projet prévoit de faire passer les rails le long du parc, en empiétant légèrement sur celui-ci :

Ainsi en sera-t-il fait. Après bien des modifications de tracé, les voies vont désormais se trouver en site propre depuis la gare de Lille jusqu’à cet endroit.

A suivre, les diverses péripéties qui ont présidé à l’implantation de la ligne dans Roubaix même.

Les documents proviennent des archives municipales et de la médiathèque de Roubaix.