Tir national de Roubaix, stand Grand rue 311. Grand concours. Tireurs roubaisiens, tourquennois et étrangers, dont un fort contingent de Belgique. Parmi les tireurs, l’adjudant Sarchalt du 3e génie, le plus redoutable tireur militaire de la région du nord. Parmi les amateurs, Oscar Briffaut d’Hem. Sont également présents les vaillants carabiniers d’autrefois, les tireurs roubaisiens qui dédaignent les douceurs du matelas (tir couché) et préfèrent le tir debout à l’arme de précision. Un tableau d’honneur reprend les noms des tireurs émérites d’il y a quinze ans : Henri Jourdeuil, Troller, Gustave Vouzelle, Alphonse Wibaux. Empressement des roubaisiens comme spectateurs et même acteurs !

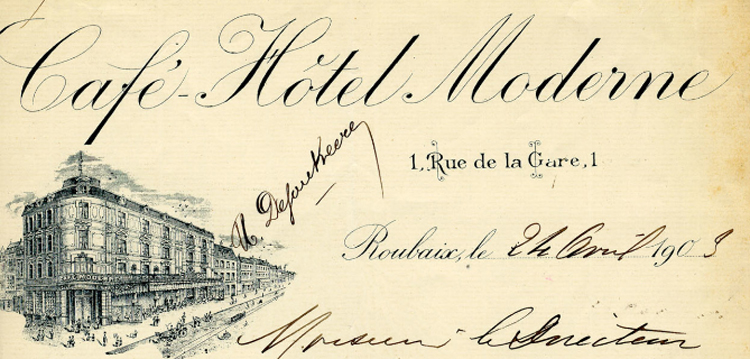

Le Racing Club Roubaisien et la course à pied, mais pas seulement. Il y a le 60 m , le saut en longueur, le 1500 m, le disque, et le 400 m, pour commencer. Les champions se nomment Hargraeve, Waeles, Bellon, Dubrulle, Boussus, Welcomme, Scrépel et Sartorius. Après la réunion, des prix ont été remis aux vainqueurs de chaque épreuve. Suivront plus tard les épreuves du 110 m haies, du saut à la perche, du 250 m plat, du poids, et du 800 m plat. On prend les engagements au terrain rue de Beaumont ou au Café moderne.

L’association sportive roubaisienne organise sa troisième réunion d’entraînement sur la piste de la rue de Barbieux. À l’issue de cette séance, la commission sportive établira un classement en vue des championnats du nord qui se disputeront à Lille le 10 juin.

Le Stade Roubaisien annonce un cross country de sept kilomètres avec des prix pour les premiers arrivants. On peut s’inscrire au café Belle Vue. Le jour dit, un bon lot de partants sont sur la ligne du départ. On s’élance en suivant le trottoir de la grand route de Lille, au tournant de Flers un groupe se détache, vers le milieu du parcours, la sélection est déjà faite. En tête les coureurs Donat et Bonnier, ce dernier ralentit à l’approche du bois de Lafontaine. Donat se détache, Bonnier reprend alors peu à peu du terrain mais il est trop tard, Donat est premier ayant effectué les 7,500 du parcours en 23 m 15s. Bonnier est deuxième à 150 mètres.

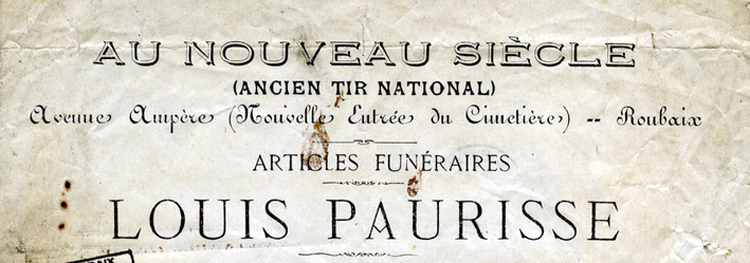

Tir National de Roubaix : le concours est bien doté : 3000 francs en espèces, et en nature répartis en 120 lots. Des œuvres d’art sont également prévues, une superbe coupe de Tarente en Sèvres (estimée 200 francs) offerte par M. Eugène Motte, un splendide vase de Sèvres offert par le Président de la République. Une médaille d’or offerte par le conseil général du nord. Deux bronzes remarquables, le clairon et le tambour, et offerts par M. Rolland président de la chambre de commerce de Bruxelles. Il y en a d’autres mais le journal s’arrête là (etc etc)

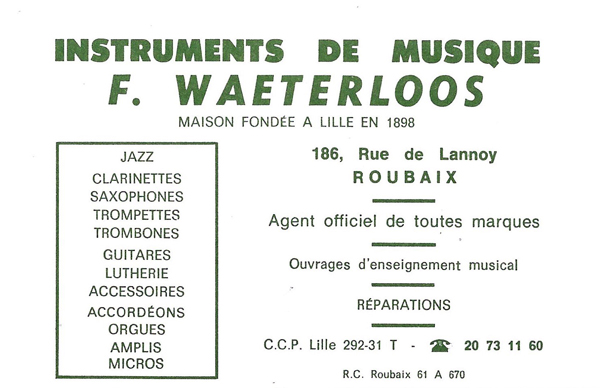

Le Nord Touriste annonce que les panonceaux publicitaires viennent d’être livrés. MM les hôteliers, cafetiers mécaniciens peuvent adresser une demande au Nord Touriste, à l’hôtel Ferraille. Il leur en coûtera cinq francs pour le prix et l’envoi. Il faut bien entendu faire partie de l’association. Deuxième annonce, les travaux du trottoir cycliste de Roubaix à Lille sont commencés. Troisième annonce, réunion à l’hôtel Ferraille pour le renouvellement du bureau.

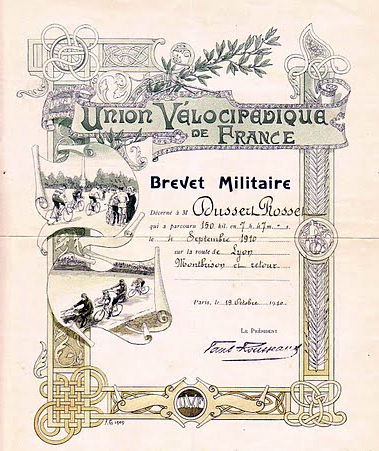

M. Théo Callens reçoit les engagements pour la course cycliste Roubaix Vimy et retour (100 kms) au 34 rue du Général Chanzy. De nombreux prix seront offerts aux vainqueurs et le brevet militaire de l’Union Vélocipédique de France sera accordé à tous ceux qui auront effectué le parcours en moins de 5 heures.

Le Racing Club Roubaisien offre une fête le 27 mai sur son terrain de la rue de Beaumont. Toute la journée sera consacrée aux sports. Dans la matinée, démonstration de jeu de lawn-tennis, encore peu connu du public roubaisien. Dans l’après midi, la section de courses du Racing Club Roubaisien a reçu l’engagement de 47 coureurs des principaux clubs de la région, parmi lesquels l’Iris Club lillois, l’Union Sportive Tourquennoise, et l’Association Sportive Roubaisienne.