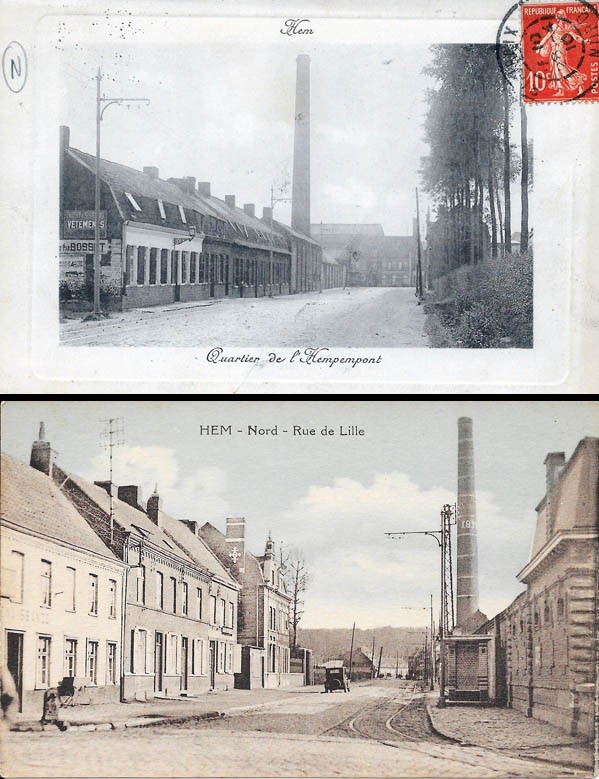

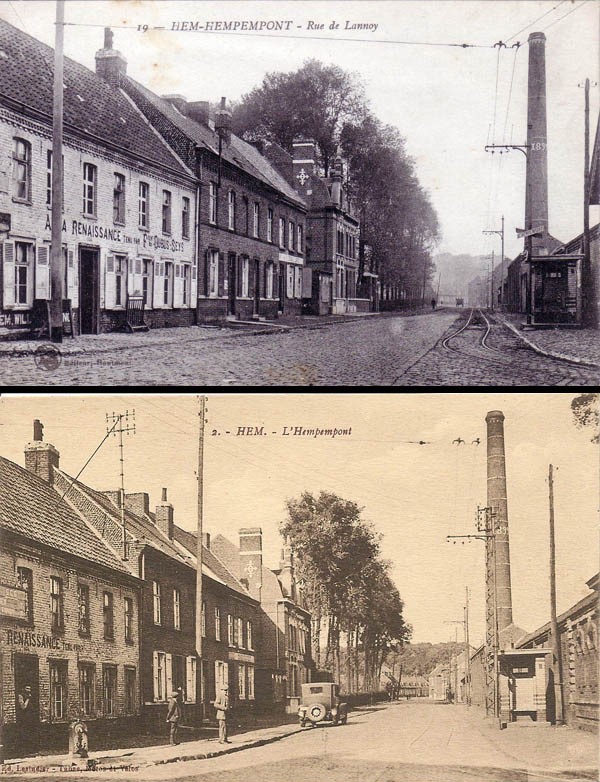

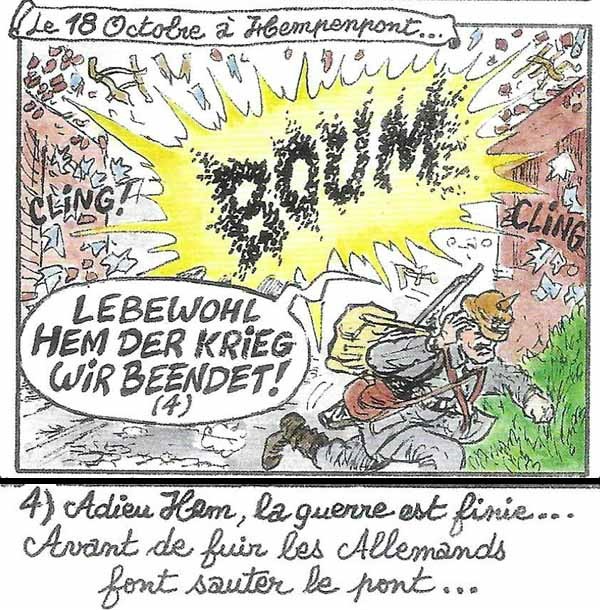

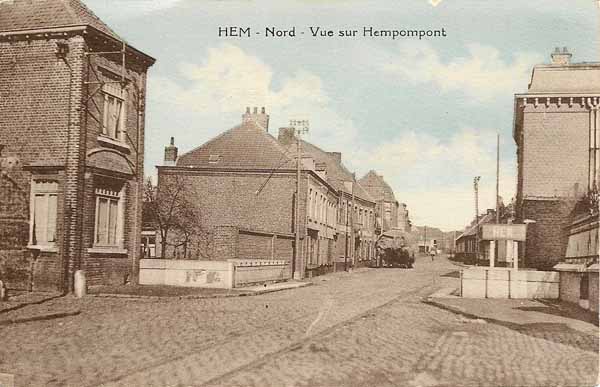

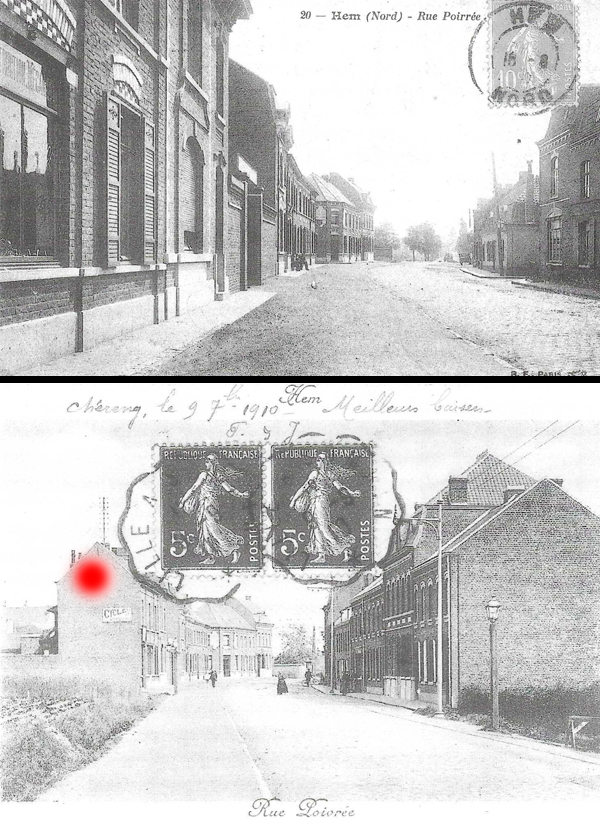

Au début du siècle, l’actuelle rue du Général Leclerc à Hem comporte essentiellement , côté pair, des maisons jusqu’au numéro 28 . Plus loin, en partant du centre ville, il n’y a encore que des champs, comme le montre une carte postale des années 1900 de la rue Poivrée (ou rue de Lille), prise en regardant vers le centre.

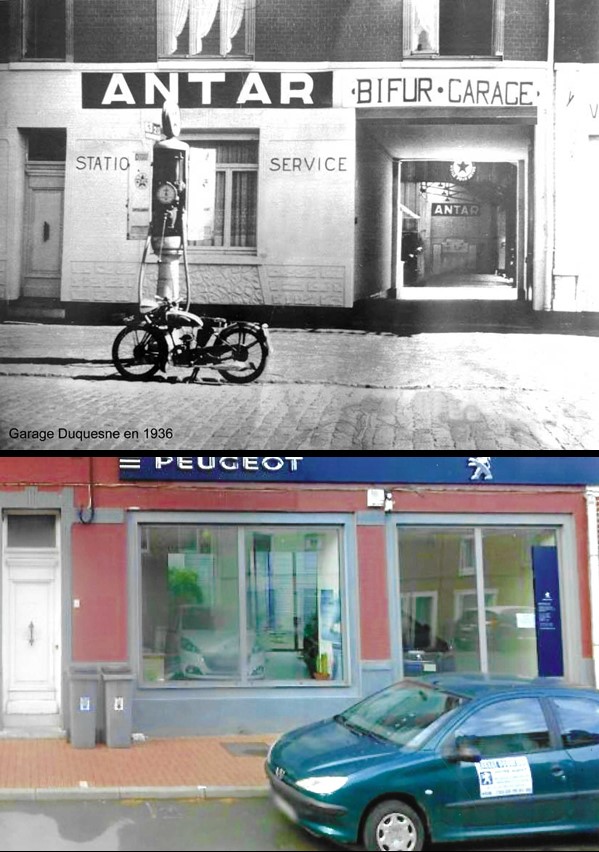

Le bâtiment sis au n° 28 abrite alors un atelier de construction mécanique, Nord-Vélo, qui fabrique des bicyclettes. Puis dans les années 1930, apparaît au n° 30 un garage à l’enseigne « Bifur-Garage » comme en témoigne une photo de 1936. Son nom commercial est dû à la proximité du carrefour d’ Hem Bifur reliant la rue de Lille et la rue de Lannoy (actuelle rue Jules Guesde). Il fait également station service Antar pour les motocyclettes.

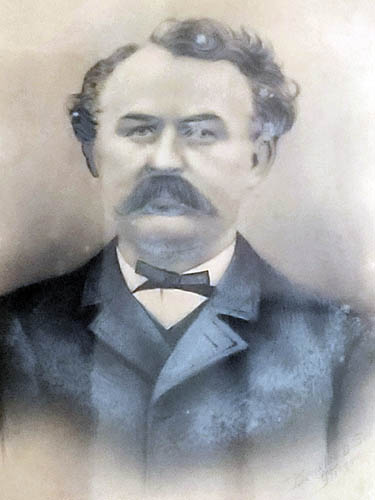

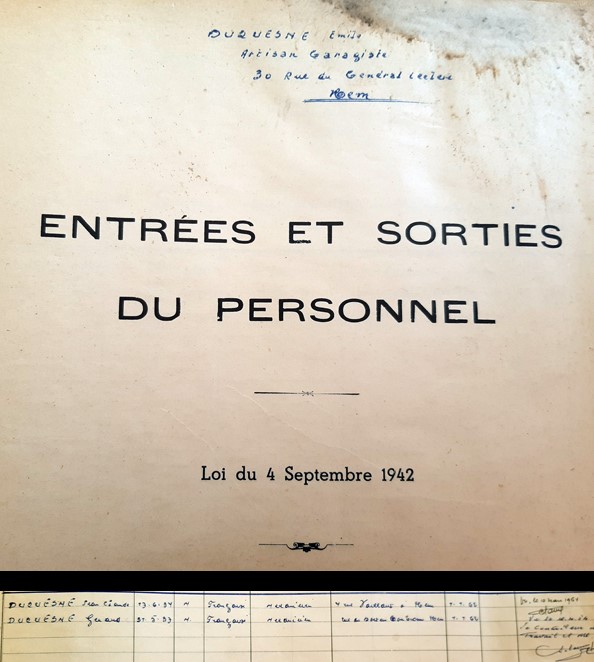

C’est dans le Ravet-Anceau d’après guerre, en 1947-49, que l’on voit apparaître pour la première fois le nom d’ Emile Duquesne au 30 de la rue de Lille (actuelle rue du Général Leclerc) à Hem. L’ancienne enseigne Bifur-Garage n’est plus mise en valeur bien qu’elle apparaisse encore sur les factures et l’on parle dès lors plus sobrement du garage Duquesne.

Une ancienne publicité permet de constater que, s’il représente les marques automobiles Chenard et Walker, il assure les révisions et réparations de voitures toutes marques, la mécanique auto et le graissage par pression.

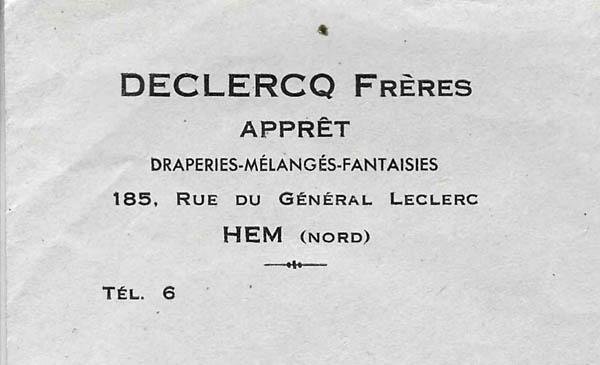

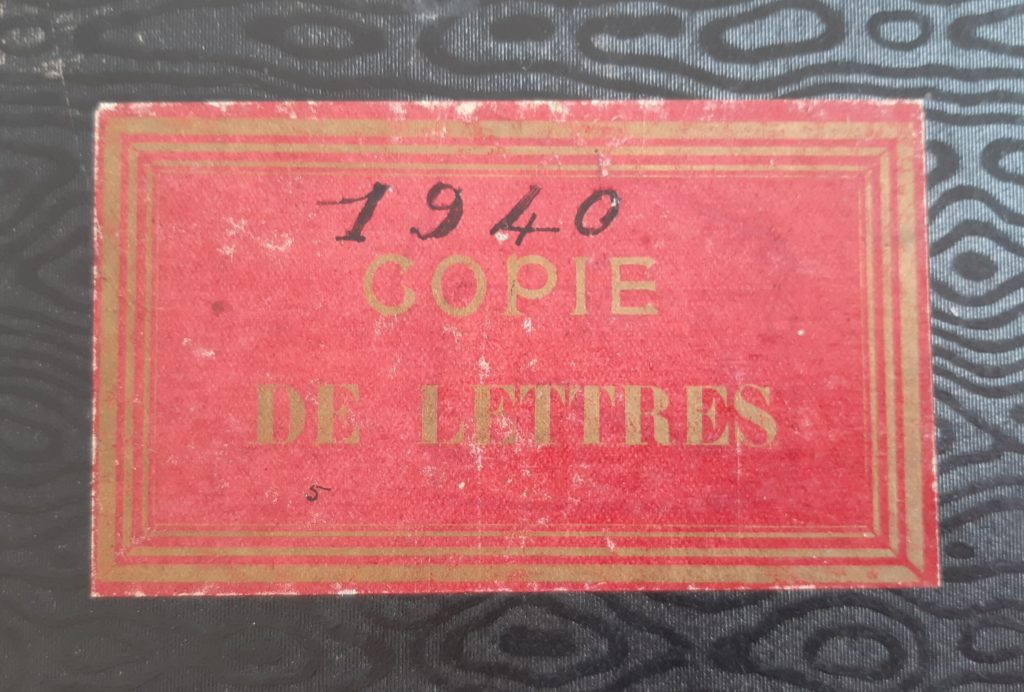

Après guerre, comme en témoigne un vieux registre de copies de lettres, le garage entretient les véhicules de l’entreprise Meillassoux et Mulaton, sise un peu plus loin dans la rue de Lille, de l’entreprise Declercq Frères, autre Teinturerie de la rue mais située à l’extrêmité de celle-ci à Hempempont, ainsi que ceux d’ Emile Delmet, ancien maire de Hem de 1929 à 1935.

Ce n’est que dans les années 1950 que le garage d’ Emile Duquesne est également répertorié dans les Ravet-Anceau, à la rubrique Station-Service Antar. Le garage fait station service jusque dans les années 1980, à une époque, pas si lointaine, où de nombreuses stations d’essence sont encore installées en centre ville.

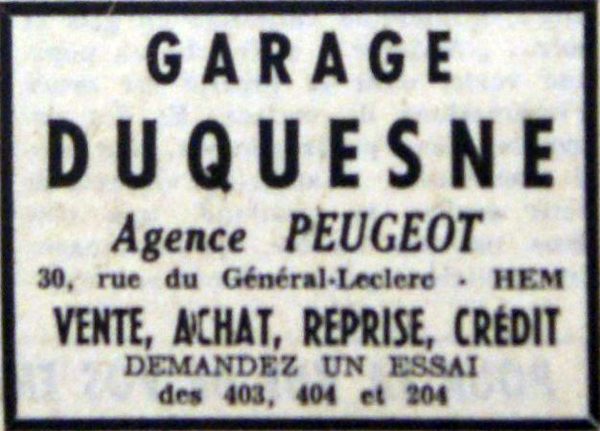

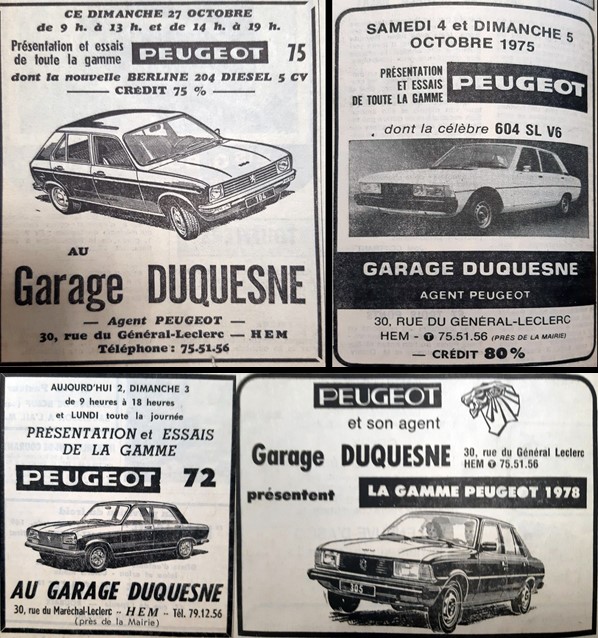

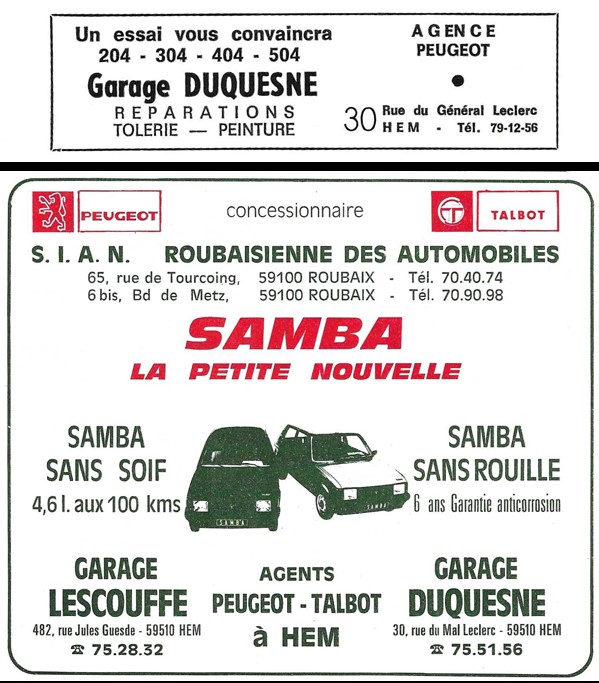

Dans les années 1960, le garage Duquesne est devenu une agence Peugeot et emploie les 2 fils d’Emile : Gérard et Jean-Claude, comme mécaniciens. Il vend des véhicules neufs et achète et revend des voitures d’occasion au besoin en montant un dossier de crédit. En 1966, sa publicité propose à l’essai les 204, 403 et 404.

Au départ à la retraite d’Emile, Gérard et Jean-Claude lui succèdent naturellement à la tête du garage. Tout comme Emile et son épouse Agnès au début, leur fils aîné Gérard et son épouse Nadine habitent au n°30 qui est alors toujours une maison d’habitation pourvu d’un petit hall d’exposition à gauche de l’entrée du garage, pendant que Jean-Claude est logé avec sa famille au n°28, le 26 abritant alors Emile et son épouse.

Dans les années 1970 et 1980, les publicités dans le journal sont fort nombreuses et vantent chaque nouveau modèle de la marque Peugeot. Au fils des années chaque gamme fait ainsi l’objet d’une présentation à la clientèle sur une journée spécifique avec essais des nouveaux véhicules.

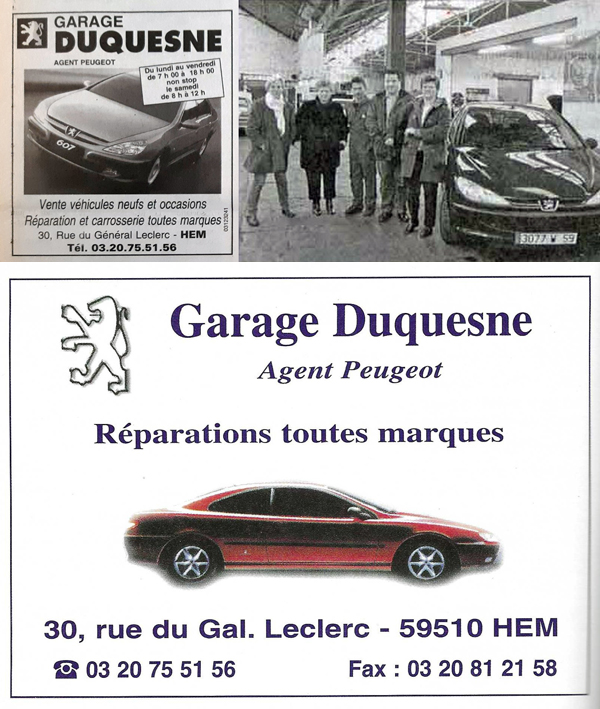

En juillet 1994, au décès de Gérard suivi de la retraite de Jean-Claude, c’est Stéphane qui reprend l’affaire avec son épouse Valérie. Tous deux habitent d’abord sur place puis dans les années 2000, il refont un superbe hall d’exposition avec un bureau en enfilade là où se situait le rez-de-chaussée de l’habitation, tandis qu’à l’étage ils installent 2 appartements à louer.

Dans les années 2000, les publicités continuent à se succéder dans la presse locale mais une opération commerciale particulière a également lieu en 2003, avec l’association des « commerçants d’Hem j’aime », dans le cadre des 10 jours du commerce, au cours de laquelle le bulletin du couple Lecollier, tiré au sort, leur permet de gagner une journée en 206 neuve ainsi que bien d’autres cadeaux toute la journée chez une quinzaine de commerçants de la ville.

A l’heure actuelle le garage est toujours un agent Peugeot et vend toujours des voitures neuves et d’occasion tout en assurant la maintenance et l’entretien des véhicules. Il réalise tous travaux de mécanique et d’électricité sur toute automobile et occupe une surface totale de 1351 mètres carrés.

Le garage d’origine est toujours en fonction au niveau de l’atelier, avec son sol de pierre bleue. A droite on voit encore l’emplacement de l’ancienne fabrique de vélos qui allait jusqu’au fond, dans lequel est installée la nouvelle cabine de peinture. A droite à l’entrée se trouve l’emplacement de l’ancienne cabine de peinture et au fond à gauche, après les ponts élévateurs, l’ancien bureau.

Dans la salle de droite qui correspondait donc initialement au n °28, se trouve une issue de secours qui donne sur des garages à louer dont l’entrée se situe dans la rue Victor Hugo. Il s’agissait auparavant sur cet emplacement de jardins ouvriers.

Pendant près d’un siècle trois générations de Duquesne se sont donc succédées à la tête de cette entreprise emblématique du Centre Ville de Hem.

Témoignage : « En tant que cliente du garage Duquesne depuis une quarantaine d’années, j’ai toujours apprécié le contact avec Stéphane et Valérie, au service de leur clientèle. La compétence et le sérieux de Stéphane dans son travail permettent une entière confiance pour les travaux à réaliser sur les véhicules qui lui sont confiés. »

Remerciements à la ville de Hem, l’association Historihem, Valérie et Stéphane Duquesne ainsi qu’à Joelle Lepers.