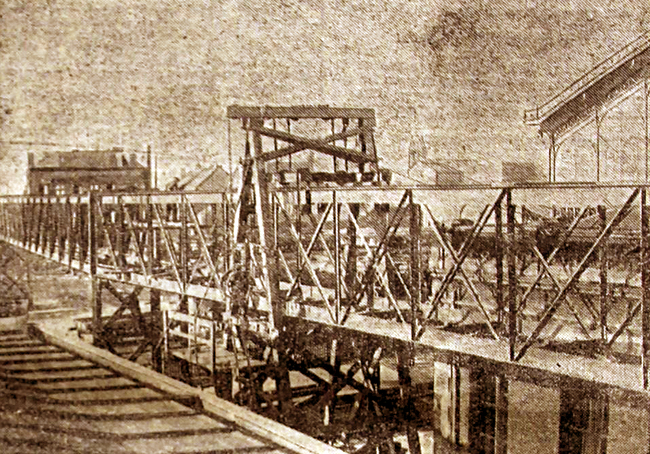

La première passerelle du Fresnoy, on s’en souvient, fut réclamée par les habitants du quartier qui étaient obligés de faire un grand détour pour traverser les voies de chemin de fer. Elle fut construite grâce à la générosité de M. Edmond Dujardin et inaugurée le 14 septembre 1908, du moins ses fondations furent-elles posées ce jour-là, à l’occasion d’une grande fête. Les travaux ont été commencés pendant la deuxième quinzaine d’août. On prévoit qu’ils seront terminés dans les premiers jours de novembre. Deux mois et demi pour les travaux, beaucoup moins que pour les discussions.

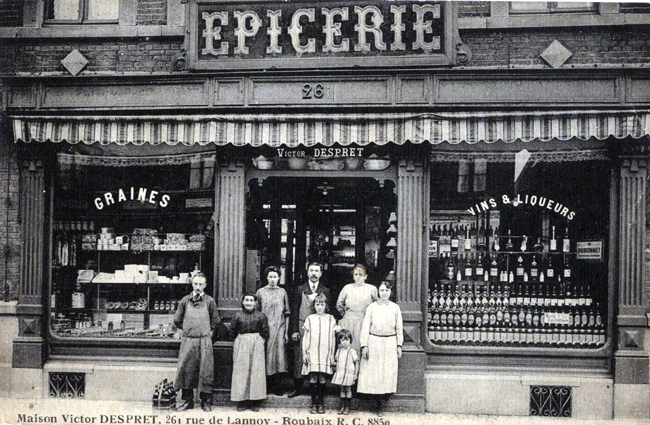

Une grande fête est donc organisée le 14 septembre, pour marquer le coup. Ce sera d’ailleurs le début des grandes réjouissances dans ce quartier à ce point abandonné par la ville, que certaines cartes postales considéraient encore que la place de la Gare était l’entrée de Roubaix !

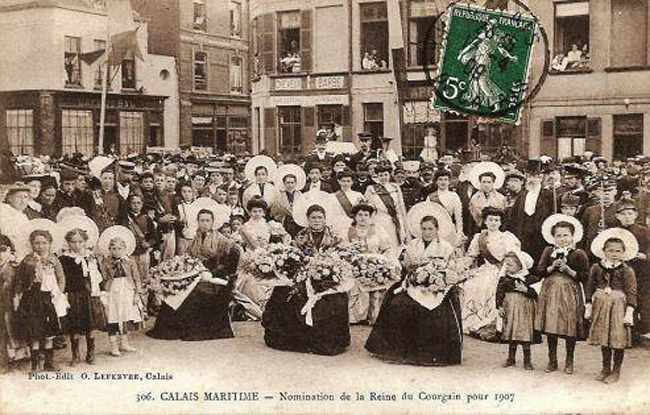

La journée commence avec la réception en gare de Roubaix des reines du Courgain de Calais. La philharmonique de la Planche du Riez ouvre la marche du cortège vers la mairie, suivie de la clique des marins du Courgain, d’un groupe important de matelottes calaisiennes. Dans des landaus, les trois reines : Louise Dutertre, Reine du Courgain, Marie Drolet, Reine de la Halle, Marie Randon Reine des matelottes. La première est accompagnée de son père, un brave sauveteur, la poitrine constellée de médailles !

Un peu plus tard, au pied de la passerelle, le maire Eugène Motte, est présent à la cérémonie de la pose de l’ossature. Écoutons-le raconter sa version de l’histoire :

C’est en 1865 que le quartier du Fresnoy sollicita pour la première fois le trait d’union par passerelle aux dessus des voies du chemin de fer. C’était prématuré, six cents habitants seulement étaient épars de ci de là, dans un vaste parterre de prairies. Le temps avait moins de valeur, le tissage mécanique n’était qu’au berceau… En 1890, (…) le quartier se remua à nouveau, à l’heure où Roubaix venait d’ouvrir la belle artère de la rue de la gare, pour supprimer un vilain serpentin de rues en boyaux. Il semblait naturel qu’on prolongeât l’effort et que les 3.000 habitants pussent jouir par la passerelle de la fierté roubaisienne devant cette belle œuvre de voirie. Mais certains voulaient la passerelle plus à droite, d’autres trop à gauche, et les gardiens du trésor municipal restèrent sourds à ces demandes contradictoires. Quatorze ans s’écoulaient et les champs, les pâtures, les oasis de verdure, les fils d’eau verdoyants, les hauts sureaux avaient disparu depuis longtemps, cédant devant l’invasion d’une population alerte et laborieuse. Nous étions en 1904. Vous avez été les bénéficiaires du sectionnement municipal. Vos conseillers locaux ont pris l’affaire en mains, l’ont traduit en vœu direct (…) ont sollicité les souscriptions que MM Dujardin et Hachet ont levées et l’affaire sortit des limbes et de la poussière des cartons. La compagnie du Nord nous a prêté le concours de ses ingénieurs et gratuitement sa bonne grâce ! La passerelle coûtera 70.000 francs, payés 50.000 francs par la Ville, 19.500 francs par les particuliers, mais que de services elle rendra aux 10.000 habitants qui peuplent maintenant votre quartier ! 16 heures par jour elle établira une communication incessante. A la suite de quoi, un procès verbal écrit sur parchemin est placé dans les fondations de la passerelle.

La fête a déjà commencé : dans la matinée une course vélocipédique a été offerte aux amateurs, de Roubaix à Fleurbaix. Puis une course de vitesse dans le quartier. De midi et demi à une heure et demie, concerts-apéritifs par la Fanfare de Beaurepaire, la Philharmonie de la planche au riez, et les Accordéonistes Roubaisiens. Une cantate est composée en l’honneur des membres du comité par la Philharmonie de la planche au riez, dont les solistes reçoivent une médaille. Puis c’est le clou des réjouissances, le cortège ! Il défile dans les rues du quartier devant une foule énorme qui s’entasse sur les trottoirs et déborde sur la chaussée. Un piquet de gendarmes à cheval ouvre la marche, suivi par la philharmonique du Jean Guislain et ses pas redoublés. Puis vient le char de la passerelle avec sa reine, Melle Flore Guermonprez, et l’harmonie l’Espérance. Ensuite voici le char du dragon fabuleux, surmonté d’une matelotte, les trois reines du Courgain, avec demoiselles d’honneur et parentes dans des landaus. La Grande Fanfare fait l’intervalle musical avec le char du Veau d’Or, la Philharmonie de la planche au riez précède des enfants costumés qui figurent le corps de ballet de la reine. Enfin voici le char de la reine du Fresnoy, la gracieuse Marie Pratt et ses demoiselles d’honneur, escortée par la Fanfare de Beaurepaire, le char aumônière, qui recueille au profit des pauvres. Un piquet de gendarmes à cheval ferme la marche.

Les reines du Fresnoy et celles du Courgain sont reçues à l’école de la rue de Naples, où un souvenir leur est offert et une coupe de champagne. La Philharmonie de la planche au riez donne une aubade à M. Pierre Vial, président du comité des fêtes.

Il y aura encore le départ du ballon, nommé le Fresnoy qui gonfle depuis le matin, et à midi se dresse majestueux, à l’angle des boulevards Descat et d’Armentières. M. Tiberghien l’aéronaute de service, s’élance dans les airs vers cinq heures avec un ami. La Marseillaise est jouée par l’harmonie l’Espérance. Le ballon atterrit à Pottes, en Belgique et en pleine kermesse.

La soirée commence à partir de six heures, avec trois concerts et des illuminations. De huit heures à dix heures une grande fête de gymnastique à l’angle des rues de Mouvaux et de Rome, par la Roubaisienne, et par la Jeunesse du Blanc Seau, avec le concours de la Philharmonique Jean Guislain, ainsi intervient la fin de la première journée.

Le lendemain, pour la journée de lundi, des concours sont organisés chez les cabaretiers membres du comité. À 3 heures, des jeux populaires sont proposés, à 5 heures une promenade-concert est emmenée par la fanfare du Nord Touriste. Une attraction sensationnelle de funambulisme est donnée par Mac Dauly dit le blondin américain. Et la fête se termine avec un concert donné par la Fanfare des Amis Réunis. L’organisation fut si efficace que le quartier renouvellera l’expérience, les années suivantes, pour le bonheur des commerçants et habitants du quartier du Fresnoy et bien au-delà, de celui des autres roubaisiens.