En Juillet 1969, plus de cinq milliards ont déjà été engagés pour assainir le bassin de l’Espierre. Peu de rivières charrient une eau aussi nauséabonde et ont fait également couler autant d’encre. L’Espierre, c’est ce petit ruisseau transformé par la volonté des hommes en un collecteur serpentant parfois à ciel ouvert, plongeant à d’autres endroits de son parcours dans le sous-sol de l’agglomération. Le riez prend sa source sur les hauteurs de Mouvaux, mais son eau claire est bien vite polluée par les eaux résiduelles des teintureries et autres usines du Blanc Seau. Il coule ensuite dans le sous sol roubaisien avant d’arriver sur le territoire wattrelosien par un siphon passé sous le canal de Roubaix à hauteur du pont des Couteaux. L’Espierre poursuit alors son chemin vers le Nord puis vers l’est, pour aller enfin vers le sud et repartir vers l’est. Continuer la lecture de « Wattrelos et l’Espierre »

24 Place de la Liberté

Pierre et Élise Motte habitent au 24 Place de la Liberté, dans les années 1850 :une grande bâtisse construite sur 3 niveaux sur un terrain de 1800 m2. Pierre décède en 1871. Sa veuve cède la filature peu de temps après, et se consacre aux œuvres charitables. Elle conserve son domicile du 24 place de la Liberté. Désireuse de venir en aide aux roubaisiens défavorisés, elle fait venir à Roubaix, en 1886, les religieuses du Très Saint Sauveur, aussi appelées sœurs de Niederbroon car cet ordre a été fondé dans cette ville alsacienne. Les sœurs du Très Saint Sauveur sont une congrégation religieuse féminine enseignante et hospitalière de droit pontifical. Leur mission est d’apporter les soins à domicile et de soulager les roubaisiens de la misère et de la pauvreté. Continuer la lecture de « 24 Place de la Liberté »

La sonnette et le parking

La décision a été prise de réaliser à Roubaix le Centre Commercial le plus important d’Europe. Immédiatement, le problème du stationnement s’est posé, aussi a-t-on décidé d’utiliser les sous sols pour y établir un parking de 1.250 places dont une partie sera réservée aux locataires de l’os à moelle et des quatre tours de 19 étages.

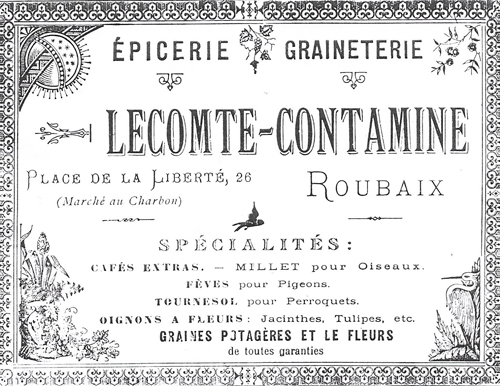

La Maison Louis Lecomte

La Maison Louis Lecomte est fondée en 1868, au 26 Place de la Liberté. C’est une épicerie, alimentation générale ; la surface de vente importante, d’environ 300 m2, permet de développer des gammes de produits complémentaires, comme la graineterie ( graines potagères et de fleurs ) les engrais, la nourriture pour oiseaux ( pigeons perroquets …) et même la torréfaction de cafés.

Dans les années 1950, Mrs Horent et Van Den Bruwaene, les gendres de Louis Lecomte lui succèdent à la tête de la SARL. Continuer la lecture de « La Maison Louis Lecomte »

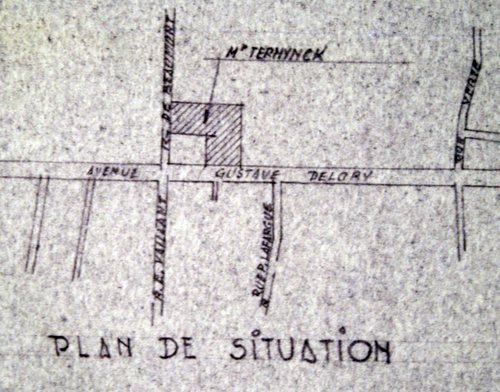

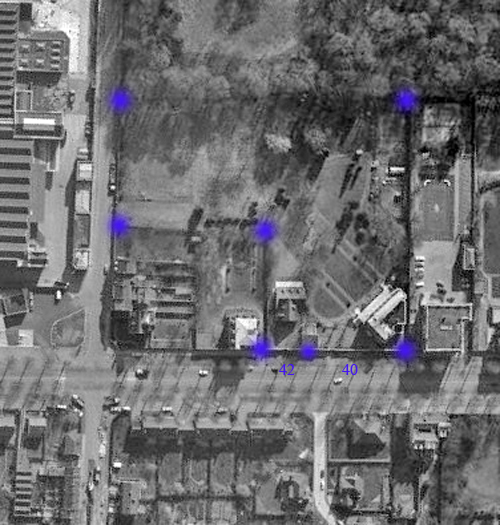

Le 40 avenue Gustave Delory

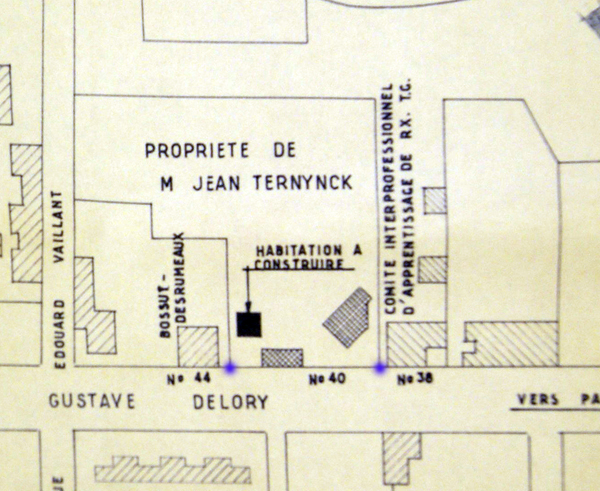

Dans les années 1950, au 40 avenue Gustave Delory, se trouve une grande maison de maître sur un immense terrain de 12.900 m2.

La propriété a appartenu à R. Wattine Rasson et, depuis les années 1940, à Jean Ternynck Kieffer.

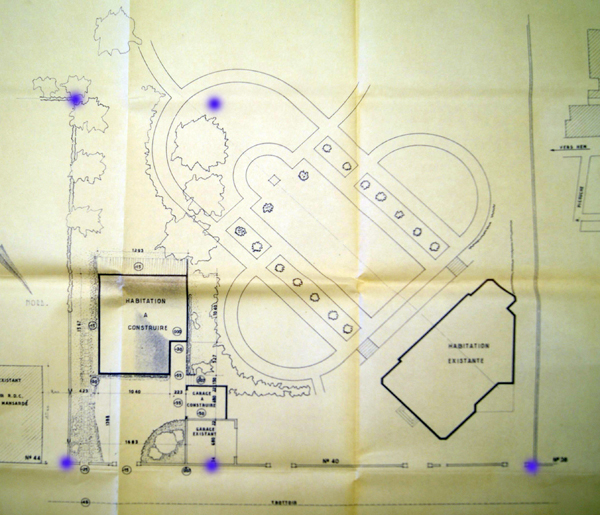

C’est une immense bâtisse. Au rez de chaussée, se trouvent 4 pièces très vastes : un hall d’entrée, plusieurs vestibules menant aux pièces de service ( bâtiment marteau ) et un escalier très large. Au 1er étage, 4 très grandes chambres, et une pièce de service. Au second étage, 5 pièces mansardées dont 4 chambres et une remise.

Le terrain est en forme de L. Au fond de la propriété, se trouve le parc Masurel. A gauche, la parcelle aboutit sur la rue Edouard Vaillant.

En 1962, Jean Ternynck demande au cabinet d’architecture de Constant Verdonck, situé avenue Jean Lebas, de faire agrandir son garage et de clôturer entièrement son terrain.

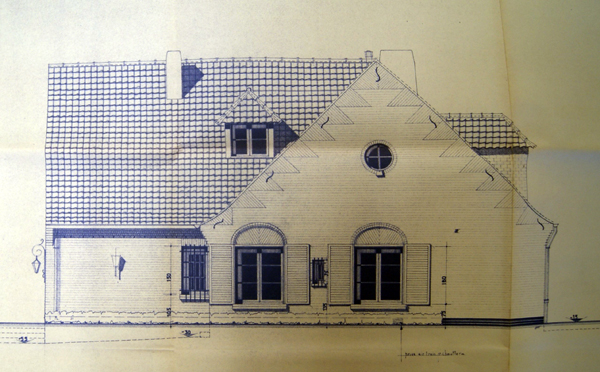

En 1963, il décide de faire construire sur sa propriété une maison individuelle de 158 m2 au sol, avec garage, sur une parcelle de 1000 m2. Ce pavillon se situe juste à côté de son habitation et sera donc numéroté au 42 de l’avenue Gustave Delory. Les plans de la maison sont établis par l’architecte C. Verdonck.

Marie France, la fille de Jean Ternynck, y réside peu de temps après la fin des travaux .

En 1974, Jean Ternynck réside désormais depuis quelques temps au 26 de l’avenue G Delory. Il souhaite faire démolir son ancienne habitation du 40 avenue Delory. Cette immense bâtisse construite à la fin des années 1890, est maintenant inoccupée depuis plusieurs mois, et mal entretenue. Des travaux très importants et coûteux seraient nécessaires, sans que l’immeuble soit pour autant conforme aux normes de sécurité. Le permis de démolir de cette maison de maître est accordé pour cause de vétusté.

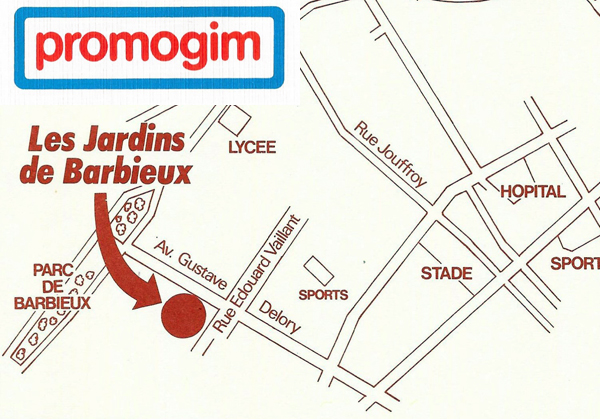

La terrain vierge de 11.892 m2 de Jean Ternynck ( au 40 de l’avenue G Delory ) est cédé au promoteur Promogim. A la fin des années 1970, un dossier est déposé en mairie, pour une demande de permis de construire de 4 bâtiments et 140 logements : « Les Jardins de Barbieux ».

Promogim propose différentes possibilités à la clientèle ; du studio au 4 pièces. Des logements T 3 et T 4, soit en appartement, soit en Duplex

Les prix sont attractifs : L’appartement T 2 de 49 m2 avec un box et une place de Parking est vendu 342.000 Frs en 1985

Pour compléter et terminer l’ensemble ; Promogim construit un 5° bâtiment, en 1996 « Le Beaumont » au 152 rue Edouard Vaillant.

Remerciements aux archives municipales et à P. Van Hove

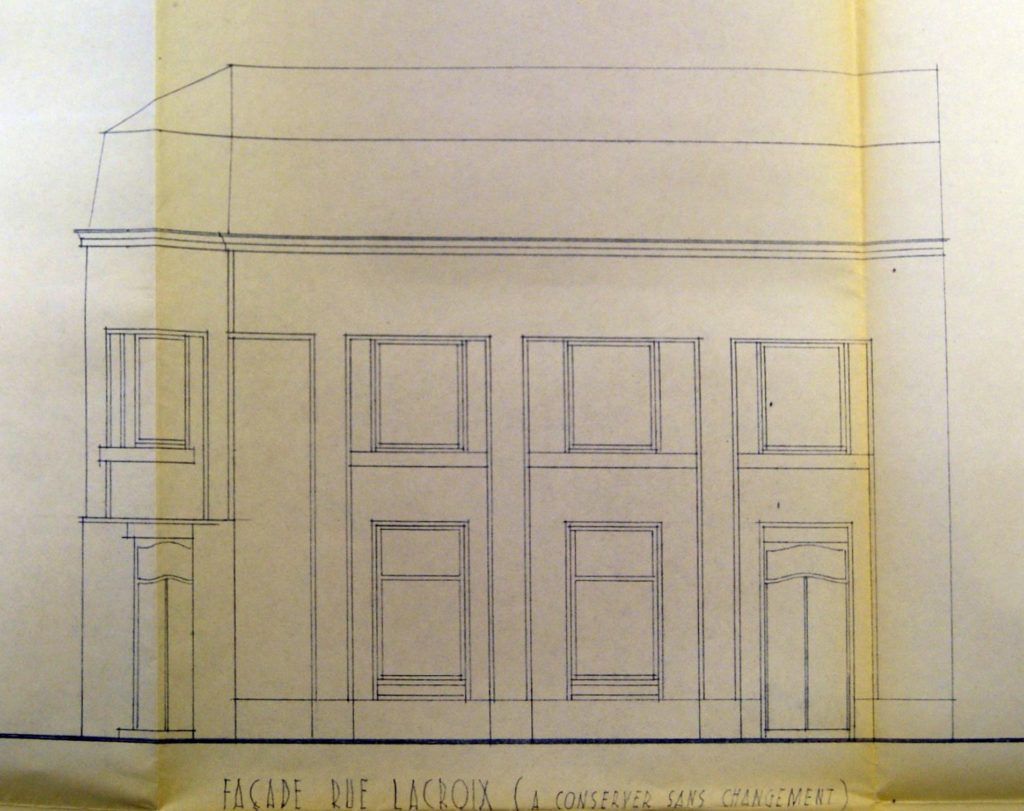

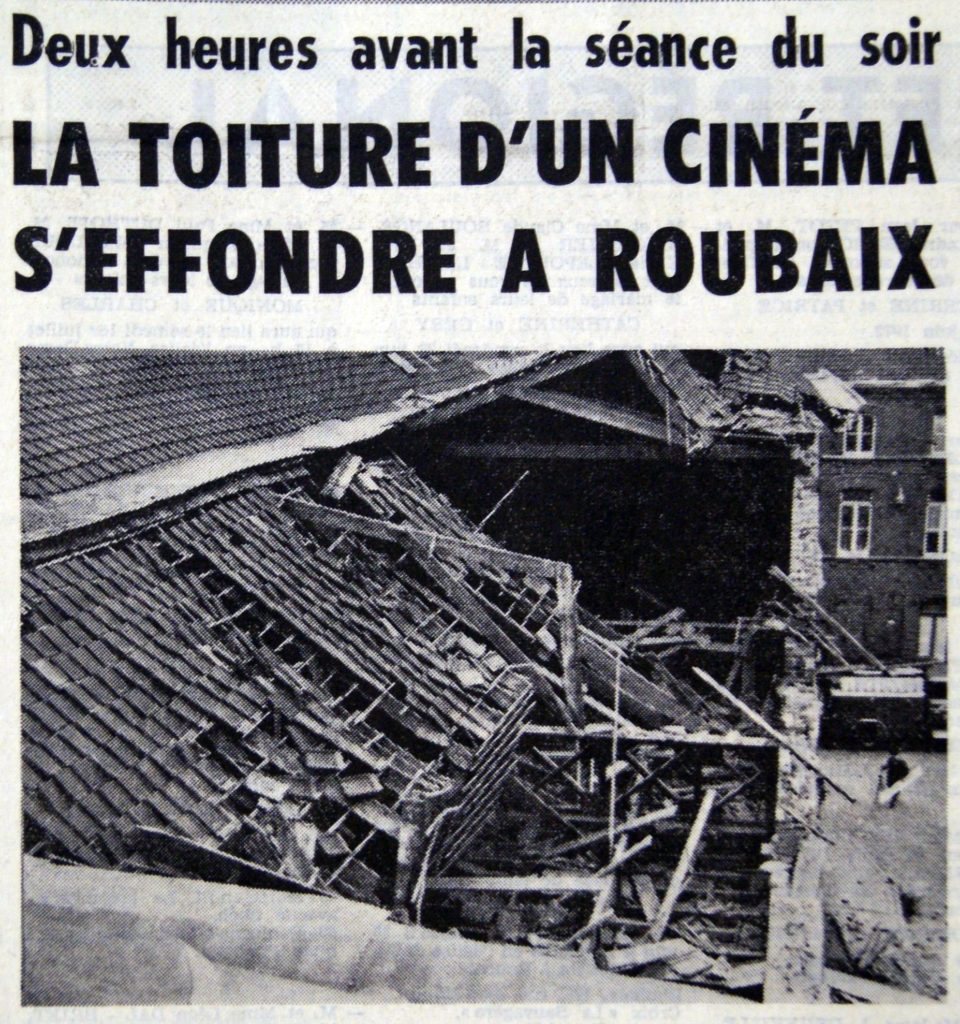

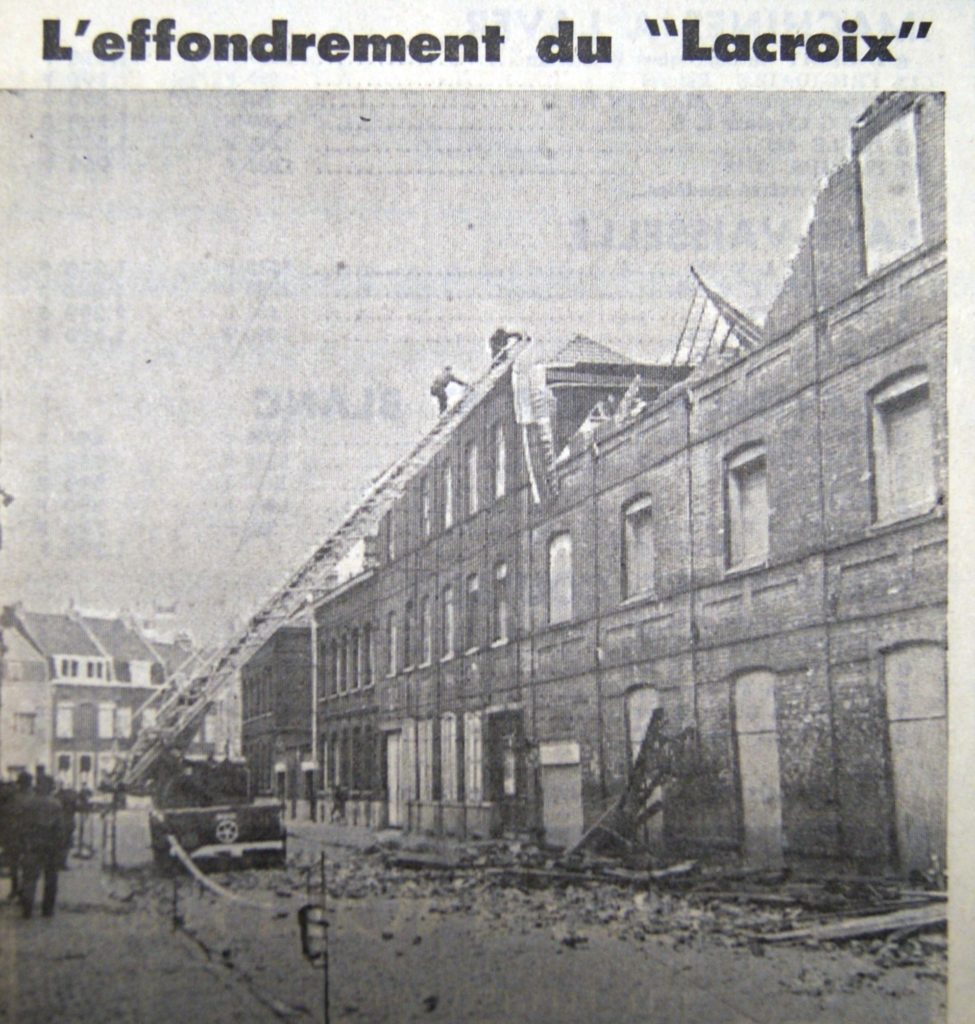

La toiture du cinéma Lacroix

Le cinéma Lacroix se trouve au 66-68 dans la rue du même nom, à l’angle de la rue Montaigne. L’établissement existe depuis de très nombreuses années. A. Leleu était le gérant dans les années 1910, sous l’enseigne Royal Leleu, puis ce fut R. Feys avec l’enseigne Royal Lacroix.

Dans les années 1970, le cinéma de la rue Lacroix est toujours présent. Pendant toutes ces années, de nombreuses transformations ont été nécessaires pour le rénover.

Mais, en Juin 1972, la toiture du cinéma s’effondre, deux heures avant la séance de 20h30 du samedi, au cours de laquelle on devait passer le film : « Le temps des vautours ». Fort heureusement, personne ne se trouvait à l’intérieur de la salle !

Les riverains ont entendu un grondement de tonnerre, et, en sortant de chez eux, ont constaté un énorme nuage de poussière. Les pompiers arrivés sur place font tomber les briques, les restes de charpente et les tuiles qui menacent encore de chuter. La police boucle le quartier et ferme la rue Lacroix, le temps que la communauté urbaine déblaye les gravats.

La toiture était certes vétuste ; le directeur Georges Feys avait déjà entrepris certains travaux de réparation, mais les habitants du quartier estiment que le passage incessant des camions, dans la rue Lacroix est à l’origine des vibrations ressenties dans toutes le vieilles bâtisses du quartier, et en particulier les camions de démolition de l’église du Sacré-Coeur toute proche.

Quoi qu’il en soit, le cinéma est désormais fermé.

Le 4 Août 1972, l’architecte Pierre Charlet dépose un permis de construire, pour la rénovation de la partie de la toiture qui s’est effondrée.

Les travaux démarrent rapidement en Août. La toiture est réparée fin Septembre, et le cinéma peut ré-ouvrir au début du mois d’Octobre.

Malheureusement, comme de nombreux cinémas de quartier, le Royal Lacroix subit une baisse importante de fréquentation et ferme définitivement ses portes quelques années plus tard.

Remerciements aux archives municipales.

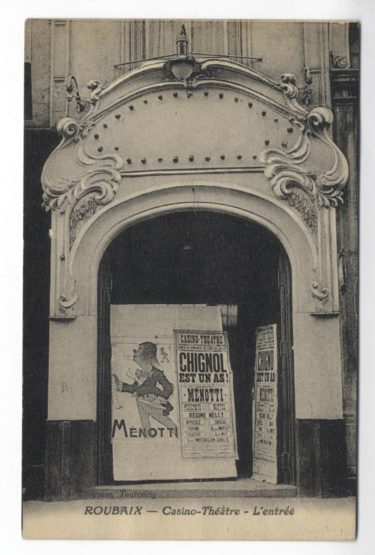

Un cinéma disparu : le Casino.

C’est une histoire du siècle dernier. En effet, le Casino commença sa carrière dès le début du XXe siècle. Ancien entrepôt reconverti en salle de danse et divertissements variés, le Casino Palace connut la mode du skating ou patin à roulettes, puis le cinématographe que son directeur de l’époque, Édouard Montignies, propose à partir de 1912.

Après la première guerre, le Casino devient le cinéma des armées pour un temps, avant de redevenir un lieu de divertissements, un peu comme un Fresnoy de centre ville. La création du Colisée en 1927 le pousse à devenir une vraie salle de cinéma, après un détour par le cirque, souhaité par son directeur de l’époque M. Pico. Casino et Colisée se livrent alors à une concurrence acharnée.

M. Scève est le directeur après la seconde guerre, puis M. Gheldof prend sa suite et organise tout un circuit de salles qui sera dirigé par M. Paul Maes. Le 4 mai 1978, c’est la dernière séance du Casino, divisé en sept petites salles il devient le Club 7. Racheté en 1985 par M. Crombet, il devient les Arcades et ferme définitivement ses portes le 14 octobre 1998.

Le Casino eut comme particularité d’avoir deux accès, l’un au 50 de la Grand Rue et l’autre, au 12 Place de la Liberté, d’abord identifié comme bar du Casino Palace mais qui deviendra une entrée à part entière, correspondant mieux du point de vue de la sécurité à l’accès et la sortie des spectateurs, ainsi qu’au déroulement des animations diverses organisées par le cinéma (les trois mousquetaires, en chair et en os par exemple.)

Sources : les cinémas de Roubaix par Alain Chopin et Philippe Waret, presse locale

S.R.A.D.E

Au début des années 1950, M Morel crée la SRADE : Société Roubaisienne d’Articles de Droguerie : grossiste en produits de droguerie. Il installe son entreprise au 76 78 rue d’Italie.

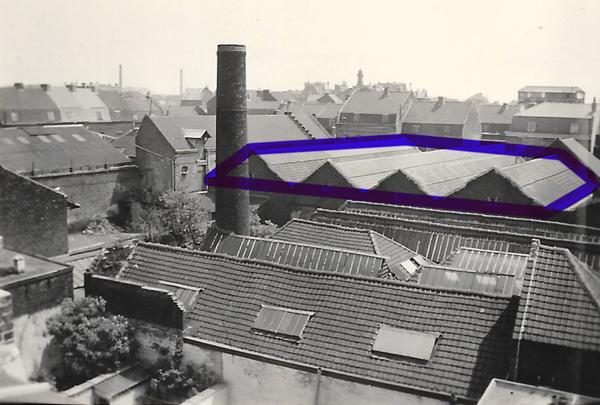

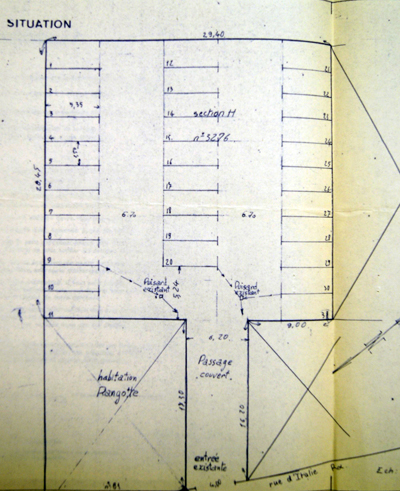

Au début des années 1960, les affaires fonctionnent de façon très satisfaisante, et le manque de place se fait cruellement sentir. Pour pouvoir faire face à son développement, M Morel loue un entrepôt de 1000 m2, de l’autre côté de la rue, au 81 rue d’Italie. Mme Rangotte, la propriétaire, exploitait auparavant une activité de grossiste en vins : l’entrepôt des Flandres.

En 1968, la SRADE approvisionne 69 détaillants ( petits commerçants en droguerie ) à Roubaix. A cela il faut ajouter les clients de Tourcoing et des petites villes avoisinantes. Ce gros potentiel permet de développer fortement l’activité. Le personnel de l’entreprise est composé de 4 personnes ( préparateurs de commande et livreurs ).

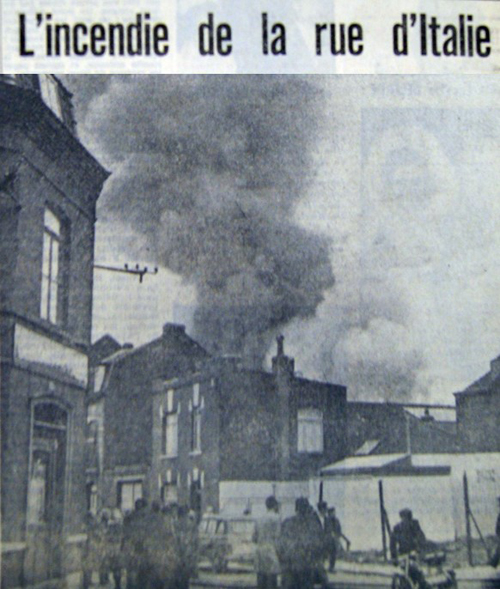

Le lundi 1 Mars 1971 à 14h, une violente explosion secoue le quartier. Les habitants sortent de chez eux, et s’aperçoivent que l’entrepôt de la SRADE est en flammes. Les pompiers, alertés, arrivent rapidement sur place. Ils découvrent un véritable brasier.

La présence de nombreux produis inflammables ( white spirit, solvant, essence de térébenthine . . . ) inquiète fortement les pompiers. L’accès est difficile, car l’entrepôt est encastré dans un îlot de maisons. Les dirigeants de l’entreprise de transports Van Hove, située au 84 rue de Rome, proposent aux pompiers de passer par leur entrepôt pour accéder au brasier et éteindre plus rapidement l’incendie.

Les pots de peinture et les produits de droguerie dégagent une fumée noire et âcre ; les bombes de laque explosent. Ce feu d’artifice ajoute une note encore plus terrifiante au sinistre. Le panache de fumée est visible à plusieurs kilomètres à la ronde.

Le feu est éteint après quelques heures d’intervention. Le local est entièrement détruit et la charpente s’est effondrée ; tout le stock de peintures et de droguerie a brûlé. Aucune victime, ni blessé, n’est à déplorer et, grâce à l’action des pompiers, le feu ne s’est pas propagé aux maisons voisines.

Après l’incendie, M Morel est bien décidé à continuer son activité de grossiste en droguerie. Il trouve un local en location, dans le quartier : l’ancien entrepôt de pommes de terres de R. Coussemacker, au 62 et 64 rue de Naples.

L’activité continue jusqu’au milieu des années 1980. Malheureusement, la situation se dégrade car les détaillants subissent la concurrence des grandes surfaces, ferment leur commerce et entraînent avec eux les grossistes.

Mme Rangotte, la propriétaire de l’entrepôt détruit au 81 rue d’Italie, décide, en 1973, de faire construire 31 garages en location.

Remerciements aux archives municipales et à Patrick Van Hove

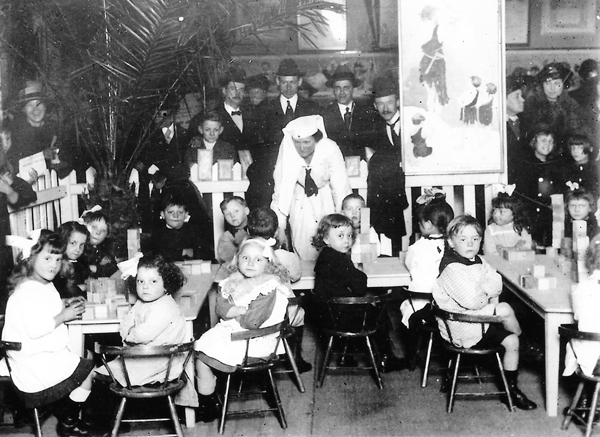

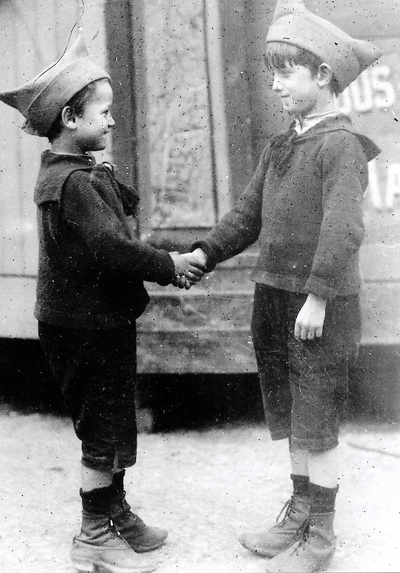

L’exposition franco-américaine de la maternité et de l’enfance

Il y a un siècle, dans l’immédiat après-guerre, s’ouvre à Roubaix, le dimanche 24 avril 1921, et jusqu’au 30 avril, l’exposition franco-américaine de la maternité et de l’enfance avec le concours de la croix-rouge américaine, et à sa tête Mme Florence Holzman.

Après la lutte commune pour la liberté durant la guerre, la collaboration franco-américaine se poursuit naturellement dans la bataille qui se livre pour la femme et l’enfant.

L’exposition a lieu à la salle des fêtes de la rue de l’Hospice (aujourd’hui dénommée salle Watremez). Elle a pour but de montrer les résultats déjà obtenus par les sociétés de bienfaisance de la région et de stimuler l’initiative et les progrès afin de faire diminuer dans Roubaix et ses environs la mortalité infantile. Une réception officielle par la municipalité roubaisienne se déroule dans la grande salle des fêtes de la mairie.

Durant l’après-midi sont distribuées des primes de 100 francs aux familles nombreuses. Le président de la société de protection de l’enfance et de la Goutte de Lait remet vingt cinq layettes, à titre de récompense, aux familles ayant assisté le plus assidûment aux consultations de nourrissons. Une démonstration est faite de la façon la plus hygiénique de procéder au bain, à l’habillage et au déshabillage des enfants par une nurse américaine.

Exceptionnellement des consultations de nourrissons et de dentistes ont lieu à la salle des fêtes.

Un concours de bébés est réservé aux enfants roubaisiens de moins de 2 ans, les inscriptions ayant dépassé les prévisions et n’ayant pas permis de l’ouvrir à d’autres classes d’âge ou aux habitants des villes voisines. Des jumeaux se voient remettre le 1er prix.

« Il faut que partout où les enfants peuvent naître, les parents aient l’assurance qu’ils vivront », tels sont les premiers mots du discours inaugural. En effet plus de 10% des bébés qui naissent succombent chaque année à l’époque, triste pourcentage ramené à 3% pour les bébés dont l’existence est mise sous la sauvegarde des Oeuvres de l’Enfance.

Dans l’immense et somptueux cadre de la salle des fêtes munie d’une artistique décoration harmonieuse sont installés une trentaine de pavillons où sont exposés toutes les œuvres roubaisiennes qui se rattachent à l’enfant et tout l’enseignement de la puériculture.

Des groupes d’écoliers, sous la conduite de leurs maîtres, visitent l’exposition et assistent à des séances de Guignol ou de Cinéma.

Au jardin d’enfants, sous la surveillances de dévouées américaines, les tout-petits s’amusent à confectionner des maisons à l’aide de blocs de bois tandis que les plus grands se livrent à des jeux plus sportifs sur la place Chevreul transformée en terrain de jeux.

Pour clore cette semaine enrichissante le syndicat médical reçoit les représentants de la Croix-Rouge américaine et, se félicitant du succès de l’exposition, insiste sur le caractère indispensable de l’entente médicale franco-américaine au succès de toute œuvre se rapportant à l’hygiène et à la puériculture.

Ce n ‘est pourtant qu’à l’issue de la seconde guerre mondiale que la PMI (Protection Maternelle et Infantile) sera instituée pour permettre la protection généralisée de toute une population : femmes enceintes, jeunes mères venant d’accoucher, jeunes enfants, et instaurer les visites pré et postnatales, la surveillance des enfants et l’éducation des mères.

Remerciements aux archives municipales

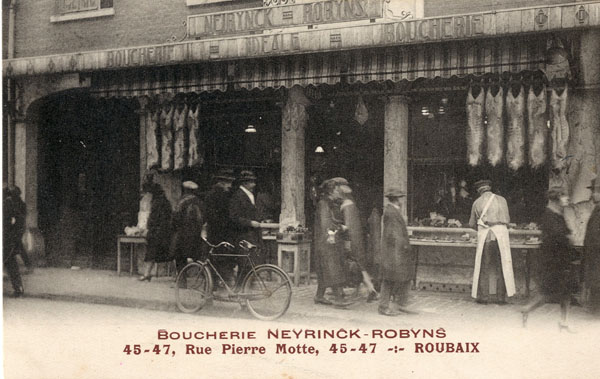

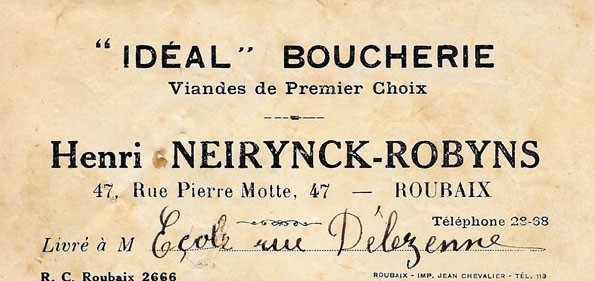

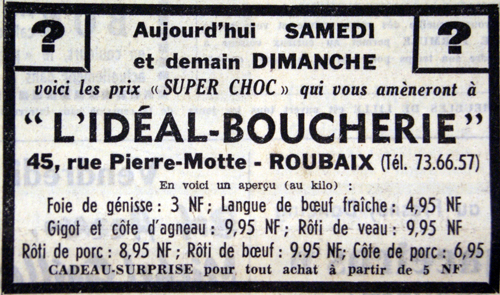

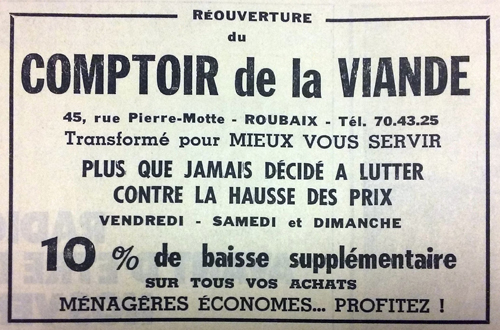

La boucherie de la rue Pierre Motte

Henri Neyrinck-Robins ouvre, en 1920, une boucherie au 45 rue Pierre Motte, à l’enseigne : » Boucherie Idéale » qui devient » Idéal Boucherie » peu de temps après, vers 1925.

Au milieu des années 1930, le commerce est cédé à Guy Depuydt qui continue l’activité de boucher charcutier. Le commerce se développe fortement dans les années 1940-1950 toujours avec la même enseigne : Idéal Boucherie.

L’Idéal Boucherie devient un commerce incontournable non seulement pour les roubaisiens, mais également pour les collectivités : écoles et entreprises, grâce aux livraisons à domicile. La fraîcheur des produits et les prix bas sont toujours une priorité pour Guy Depuydt.

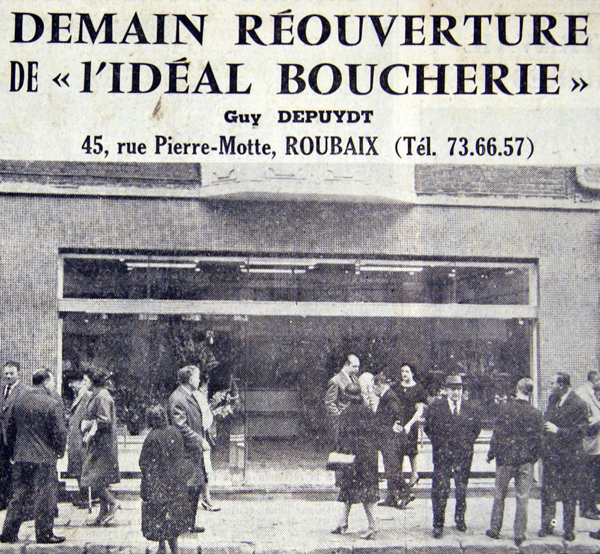

Très dynamique, Guy décide de transformer la façade du magasin en 1962. M Pinchon décorateur, rue Saint Jean, est choisi. Il propose un nouvel agencement intérieur moderne. La vitrine toute en verre est réalisée par l’entreprise Trousson, pour un montant de 34700 Frs.

Pour cette journée de ré-ouverture, Guy Depuydt invite Mrs Robyn, directeur des abattoirs de Roubaix, Deffrennes inspecteur des denrées, et Arthur Neyrinck le propriétaire des murs de la boucherie.

Michel Bruffaerts est boucher. Son commerce » Boucherie Michel » se situe à Hem, au 12 avenue Lyautey, à la limite de Roubaix, en face de l’avenue Gustave Delory. Michel Bruffaerts reprend en outre le commerce Idéal Boucherie à Guy Depuydt en 1965.

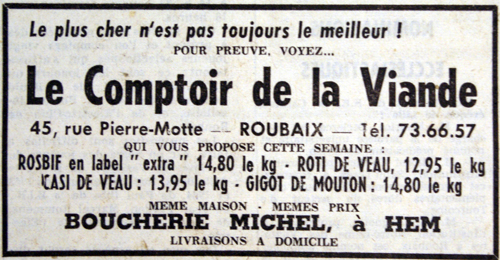

Michel et son épouse Denise, décident de continuer avec la même stratégie de qualité des produits et de prix bas pour le consommateur. Il souhaite apporter un peu plus de modernité à ses deux commerces et change d’enseigne : » l’Idéal Boucherie » devient » Le Comptoir de la Viande ».

En plus de la viande et de la charcuterie, Michel propose également des volailles à la clientèle, et toujours la possibilité de livraisons à domicile.

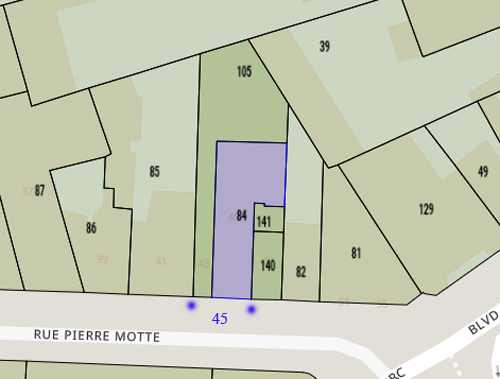

Le commerce se développe : une vingtaine de personnes sont salariées de l’entreprise ( 14 à Roubaix et 6 à Hem ). En 1974, Michel et Denise décident d’agrandir leur magasin. Le laboratoire ( atelier de préparation et transformation de la viande ) est transféré au fond de l’allée, au 43 rue Pierre Motte. La surface de vente du commerce s’agrandit et passe à 258 m2.

Dans les années 1980, Michel modifie son logo publicitaire. Quatre magasins à l’enseigne » Comptoir de la viande » sont désormais à disposition de la clientèle : Roubaix et Hem mais également Tourcoing, rue de la Cloche et Villeneuve d’Ascq, rue Jean Jaurès ( Flers Sart ). Trois autres magasins, sans enseigne, se situent à Roubaix : au 80 rue d’Alsace à deux pas du boulevard d’Armentières, au 110 rue Rubens à l’angle de la rue Raphaël, et au 13 rue Pierre Motte.

Michel Bruffaerts décède en 1989. Son fils, Alain, reprend la succession et, au vu des difficultés rencontrées pour gérer l’ensemble des magasins, décide de ne garder que les magasins de Roubaix et de Hem.

Alain Bruffaerts transforme peu à peu ses commerces, en ajoutant des gammes de produits frais : fromage, fruits, légumes et quelques références d’épicerie, dans les années 1990. Les points de vente deviennent des supérettes.

Malheureusement, Alain décède accidentellement en 2002. Noël Duquennoy, un ami, vient en aide à la famille, pour céder les deux points de vente. La boucherie de Hem, devient un commerce de fabrications de pizzas à emporter. Celle de Roubaix est vendu à Thierry Olivier, le boucher de Toufflers, puis quelques temps après, devient un bar à pâtes « Al Dente » qui ferme également très rapidement.

Remerciements à Michèle Bruffaerts et aux archives municipales.