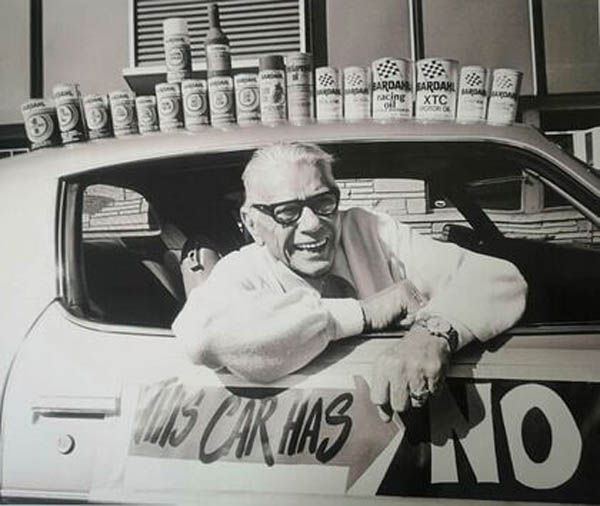

En 1939, Ole Bardahl est ingénieur à Seattle aux Etats-Unis. Il met au point un lubrifiant révolutionnaire pour moteurs. Il fonde la « Bardahl Manufacturing Corporation » et optimise sa formule en la testant lors de compétitions automobiles . Le succès est immédiat. Le développement est extraordinaire : vingt ans suffiront pour que Bardahl devienne N° 1 des ventes aux USA.

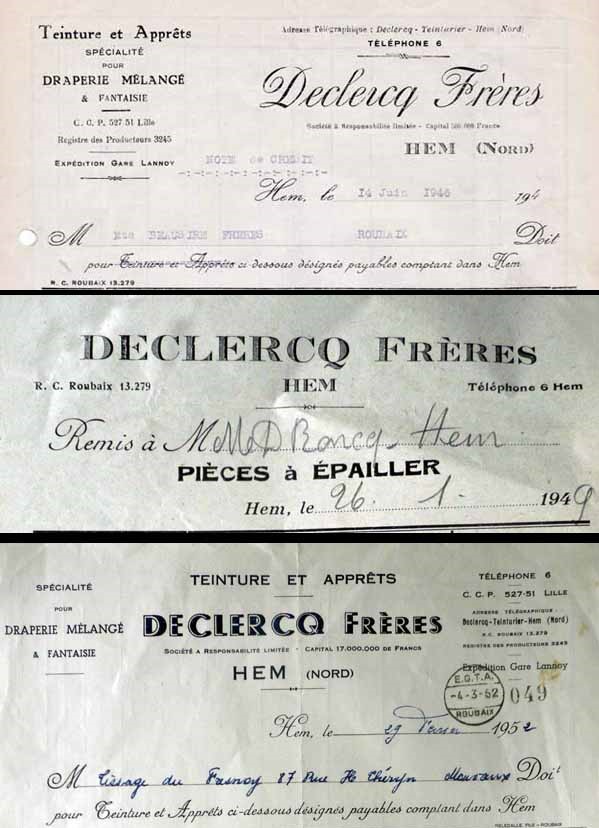

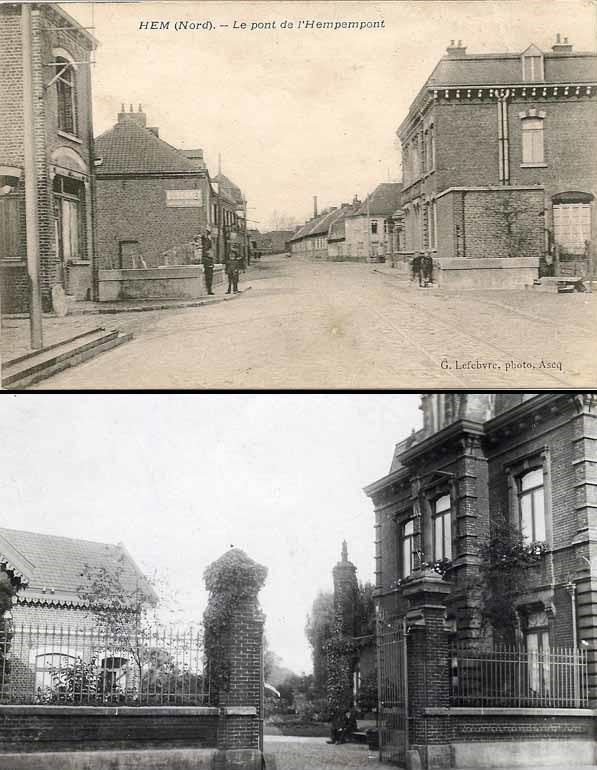

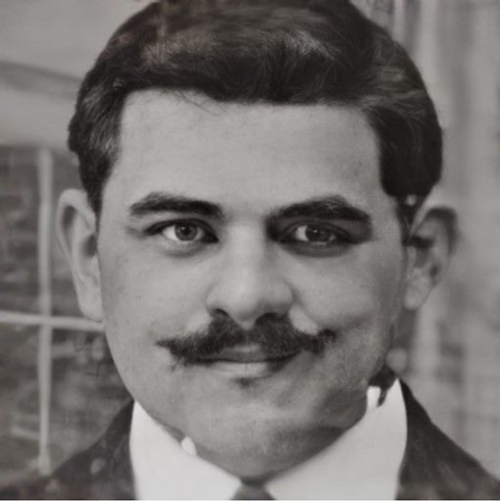

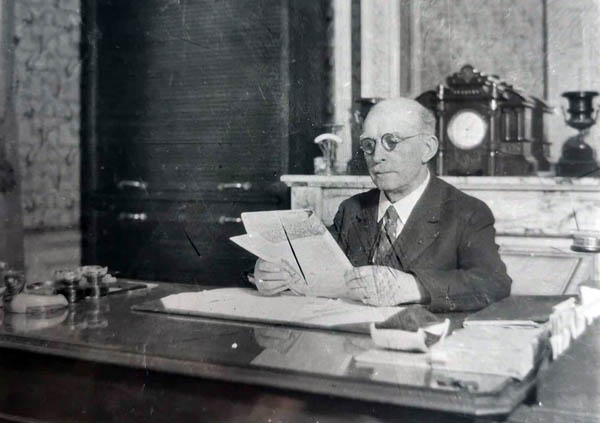

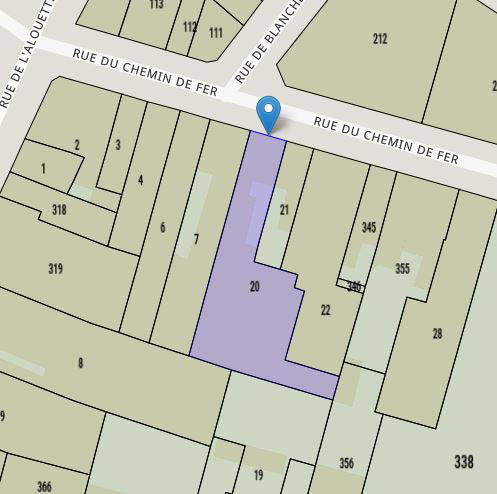

En 1953, Jean Leplat est directeur technique dans l’entreprise textile de son beau-père René Vandendriessche à Roubaix. Il propose à la société américaine de devenir le distributeur exclusif des produits Bardahl pour la France. Il crée la SADAPS Société Anonyme Des Additifs et des Produits Spécialisés et s’installe au 35 rue du Chemin de Fer. C’est une maison de particulier, mais qui comprend à l’arrière un grand local. L’ensemble s’étend sur 589 m2

Jean Leplat est un homme de communication. En 1960 Bardahl participe au tour de France avec des moyens publicitaires ; un Tube H Citroên, une motocyclette et une 2 CV fourgonnette

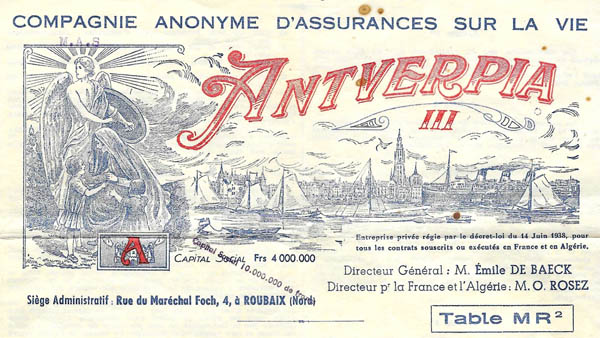

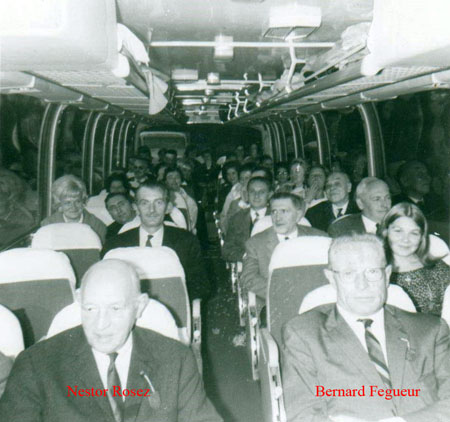

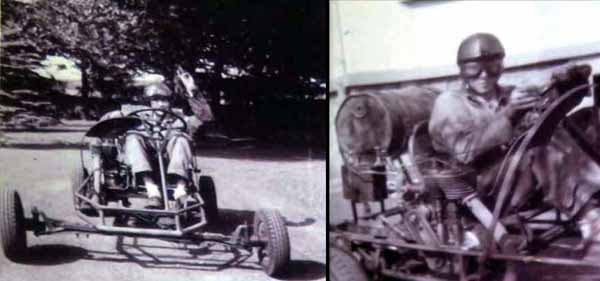

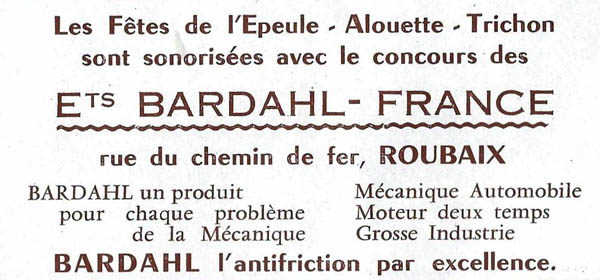

En 1962, Jean Leplat crée le Bardahl-club des Flandres au café du Bardahl-club. Son but est de réunir les utilisateurs des deux roues pour leur proposer des conseils techniques, des réductions aux assurances, des abonnements gratuits à la revue Bardahl-miroir etc Ce club regroupe rapidement des personnalités roubaisiennes tels que Mrs Pachy, Herkenrath, Picavet et bien d’autres encore. Le Bardahl-club sponsorise le tour de France cyclotouriste en 1963. Jean Leplat communique également lors de manifestations locales sur la commune

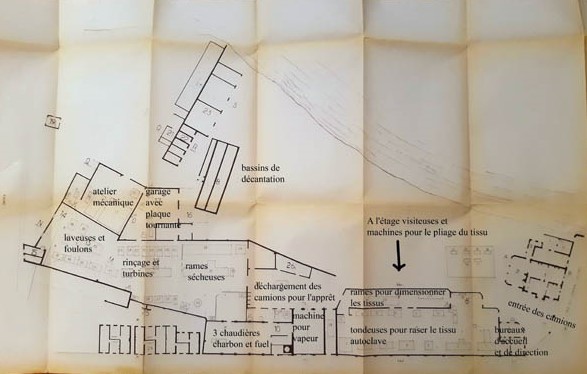

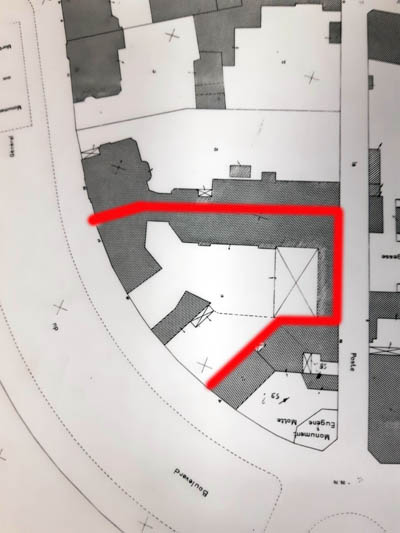

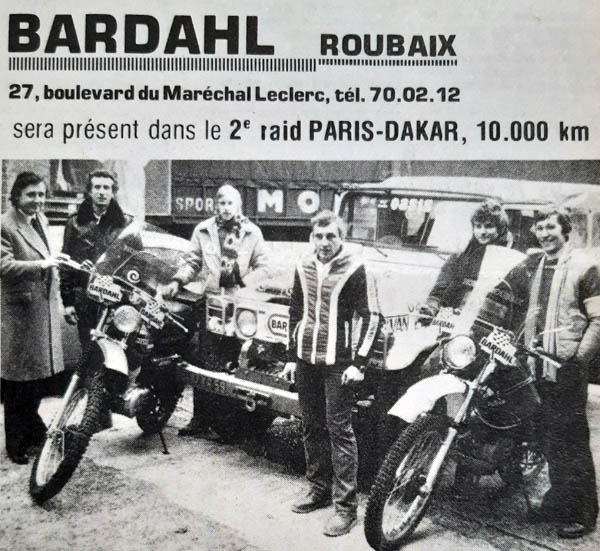

Dans ces années 1960, Jean Leplat commence à fabriquer les produits Bardahl à Roubaix à partir de produits concentrés importés des Etats-Unis. ( les additifs en futs de 215 litres sont déchargés manuellement des camions ). Le succès est immédiat. En 1970, le fils de Jean, Dominique Leplat reprend l’entreprise. Les locaux deviennent trop petits, Dominique décide donc de déménager l’entreprise au 27 Boulevard Leclerc.

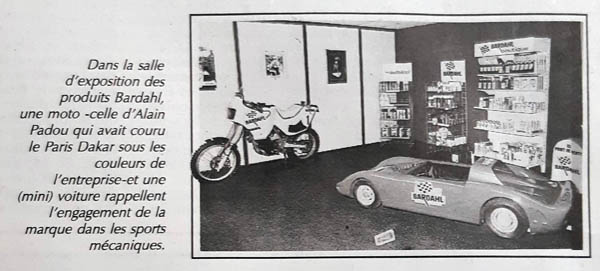

En 1979, Dominique Leplat sponsorise 3 motos Honda qui participent au 2° Paris Dakar, en leur fournissant tous les lubrifiants pour leur motos, pour cette course très difficile pour les pilotes, mais aussi pour les mécaniques.

En 1990 Un déplacement de l ‘entreprise devient nécessaire et indispensable, vu le développement et la progression de la société, ainsi que les problèmes de circulation au centre ville de Roubaix mais également les problèmes de stationnement pour les 40 membres du personnel.

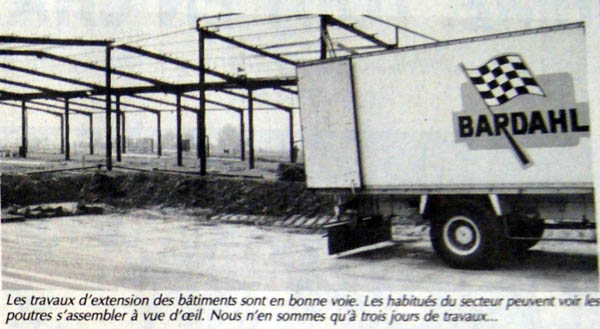

Dominique Leplat, avec l’aide de la SIAR, ( Syndicat Intercommunal de l’Agglomération Roubaisienne ) déménage son entreprise à la Zone Industrielle de Roubaix Est ( à Leers, rue de la Papinerie ). L’entreprise était occupée auparavant par Gestetner. Les locaux ont dix ans d’existence et sont donc en bon état. Dominique fait construire un entrepôt de stockage sur place, juste à côté des bureaux.

Les produits Bardahl arrivent en citerne et sont stockés dans d’énormes cuves pour être ensuite conditionnés sur place : mise en bouteille, étiquetage, empaquetage. L’entreprise investit d’ailleurs sur une nouvelle machine de conditionnement des produits, qui va permettre de doubler la production.

L’année suivante, en 1991, Dominique Leplat et Evelyne Bardahl ( la fille d’Ole ) s’associent. La SADAPS Bardahl devient le producteur des produits pour toute l’Europe. Avec 60 commerciaux dont 5 en Allemagne et 5 en Belgique, Bardahl France exporte dans une grande partie des pays européens.

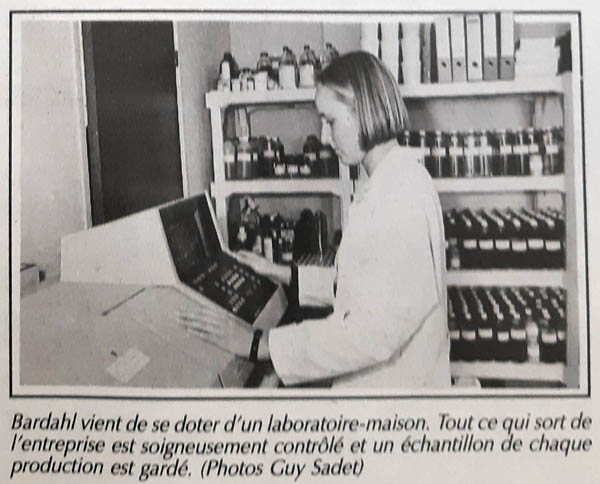

En 1995, Bardahl est certifié ISO 9001. Cette norme européenne de qualité accordée est encore un challenge pour Bardahl, spécialisé en lubrifiants et additifs pour carburants. C’est une grande satisfaction pour l’entreprise, annonce Dominique Leplat. Tout le personnel s’est impliqué pour obtenir ce label de qualité qui est un gage de sécurité pour nos clients mais également auprès de nos fournisseurs.

La marque Bardahl reste toujours le marque de référence pour les particuliers, les professionnels de l’automobile et les sportifs de haut niveau.

Le 1 Aout 2003,faute de place et de possibilités d’expansion l’usine Bardahl de la Zone Industrielle de Roubaix-Est déménage. L’usine de production est transférée à Tournai en Belgique. Ce site industriel mondial est le centre névralgique de la relance durable et inclusive de la marque, qui veut sans cesse progresser grâce à son implication dans l’innovation et la transition écologique.

En 2016 Bardahl devient partenaire officiel de l’écurie Sébastien Loeb Racing

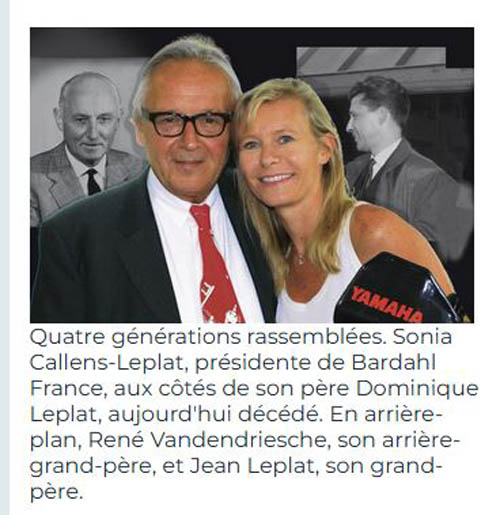

Dominique Leplat décède en 2018. Sa fille Sonia Callens-Leplat reprend sa succession dans l’entreprise Sadaps Bardahl.

Témoignage de Sonia Callens-Leplat : Nous sommes aujourd’hui une source de production et de distribution pour plus de 40 pays. Nous développons et produisons nos propres formules. Nous sommes aussi un des seuls pôles qui détient une activité à la fois dans l’automobile, la moto et le vélo, le bricolage, le jardin, le nautisme et l’industrie. Nous fournissons les plus grands constructeurs automobiles Citroën, Renault, Volkswagen, Peugeot etc

De nos jours, SADAPS Bardahl Additives and lubricants , l’usine de production est toujours implantée à Tournai. Les bureaux de la maison mère Sadaps-Bardahl CORPORATION sont implantés à Marcq en Baroeul .

L’entreprise Bardahl France, créée en 1953 rue du chemin de fer est restée roubaisienne pendant 50 années.

Remerciements à Sonia Callens-Leplat ainsi qu’aux archives municipales.