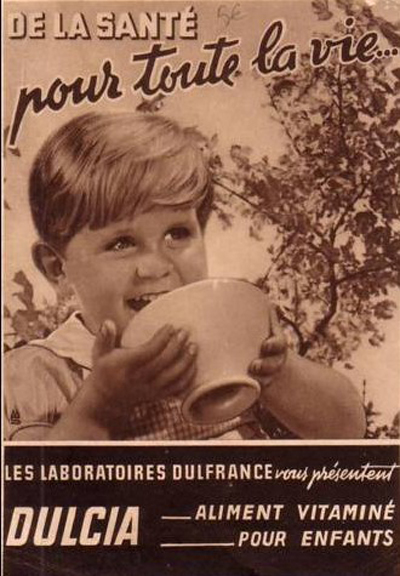

Pierre Caulliez crée en 1939, les laboratoires Dulfrance, au 230 rue d’Alger, dans une partie de l’entreprise des rubans Gallant. Pierre produit des farines alimentaires ( aliments pour bébés ) sous la marque Dulcia.

Les débuts sont difficiles, en 1939, mais dès la fin du deuxième conflit mondial, les affaires démarrent enfin. A la fin des années 1940, Pierre Caulliez développe l’activité de farines alimentaires et commence à s’intéresser aux produits déshydratés, et en particulier les potages et sauces.

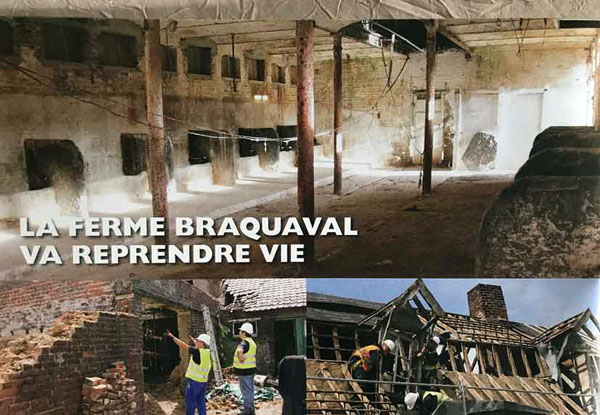

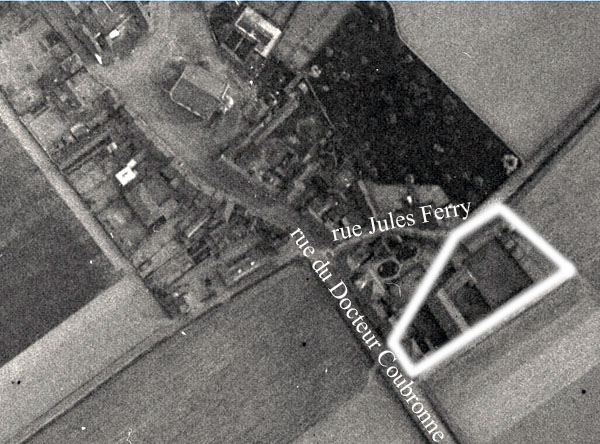

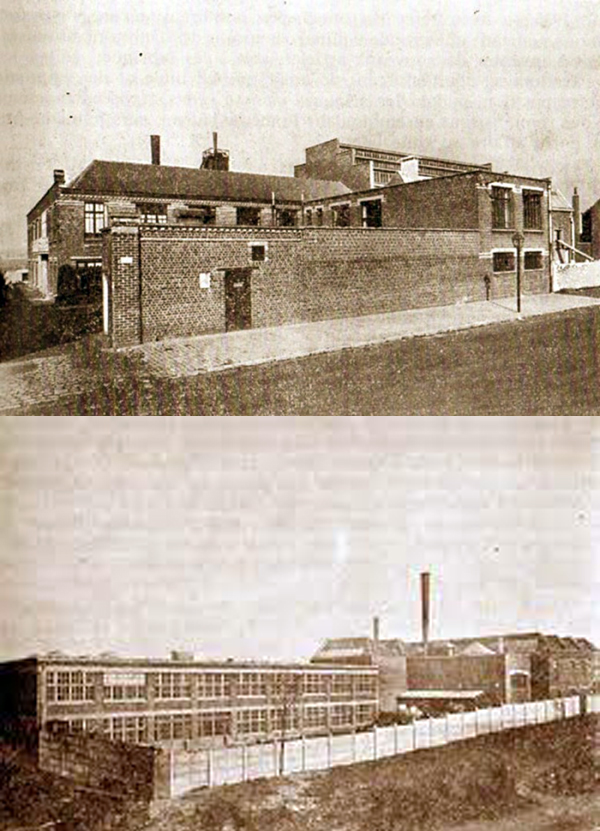

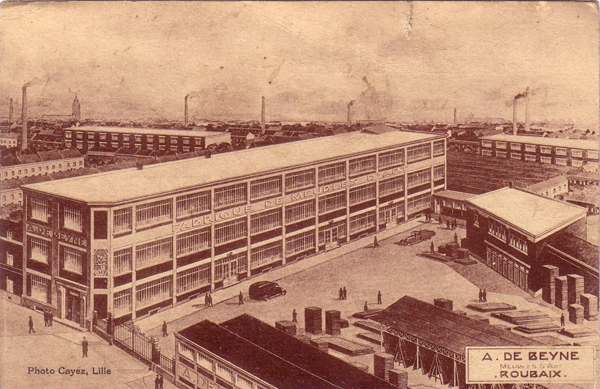

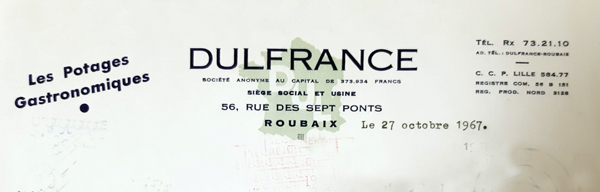

En 1955, les locaux de la rue d’Alger sont désormais trop petits mais l’entreprise Dulfrance a la possibilité de reprendre un très grand local au 56 de la rue des Sept Ponts. C’était auparavant, l’atelier de fabrication des meubles De Beyne ( voir sur notre site, un article précédemment édité et intitulé De Beyne ).

L’entreprise de Pierre Caulliez emploie 10 personnes pour fabriquer et commercialiser ses produits déshydratés. La concurrence sur le marché est féroce, car de grands groupes alimentaires sont implantés avec de très grandes marques : Royco, Knorr et Maggi.

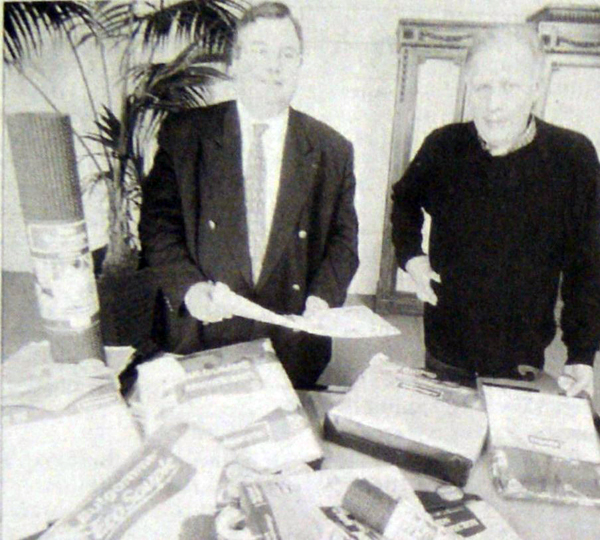

Pierre commence sérieusement à penser à l’exportation pour ses produits. Antoine Caulliez vient aider son père, au sein de l’entreprise Dulfrance. Dans les années 1970, Antoine attaque avec succès l’exportation vers l’Afrique, l’Amérique du sud, le moyen-Orient. Ensuite au début des années 1980, il songe sérieusement à s’implanter aux Etats-Unis, aidé et conseillé par la COFACE ( Compagnie Française d’Assurances du Commerce Extérieur ). Puis, Stéphane ( le fils d’Antoine ) entre dans l’entreprise pour aider son père.

Antoine et Stéphane mettent au point une gamme de 9 potages et 6 sauces déshydratées, sous sachets traduits en anglais et en bilingue pour le Canada. Ils recrutent un agent pour la commercialisation de leur gamme de produits. Le succès est immédiat : deux ans après le démarrage, Dulfrance dispose désormais de 7 importateurs sur les USA et le Canada et dix containers ont été expédiés soit plus d’un million de sachets vendus.

En 1987, Antoine et Stéphane commencent à s’attaquer à de nouveaux marchés, tels que l’Australie et la Nouvelle Zélande à l’exportation et, pour la France, les collectivités, hôpitaux, restaurants d’entreprises, cafétérias, tous très concernés par les produits déshydratés. Dulfrance produit alors des conditionnements adaptés, des paquets cartonnés qui permettent de fabriquer 12 litres de potage.

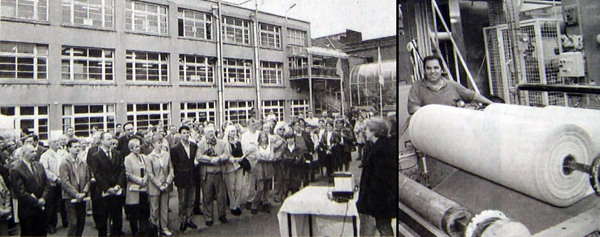

Le succès de cette petite entreprise roubaisienne est d’autant plus surprenant qu’elle ne compte que 10 personnes ! Antoine et Stéphane s’expliquent : En effet, c’est que les ingrédients déshydratés ne sont pas fabriqués sur place. Nous les recevons séparément, nous les mélangeons selon nos propres recettes, et nous les conditionnons sur des machines automatiques, ce qui explique qu’il nous faut très peu de personnel. Outre le mélange, les emballages sont conçus à Roubaix, ainsi que toute la stratégie commerciale. Notre atout c’est justement notre petite taille, qui nous permet une grande souplesse et une rapidité d’adaptation.

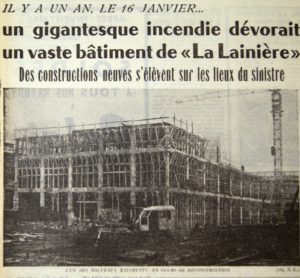

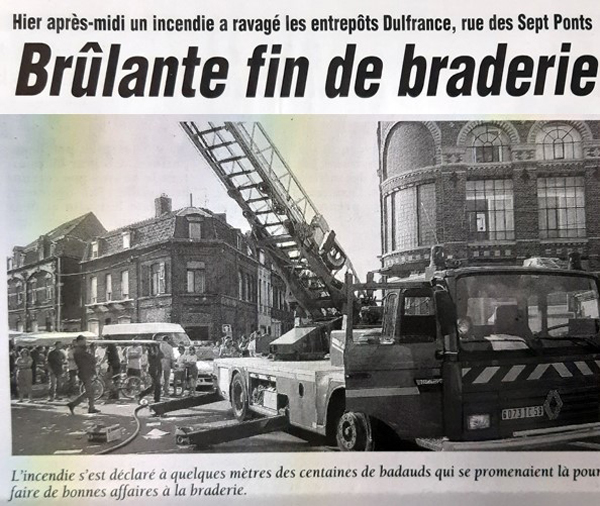

En Août 2003, un incendie se déclare dans l’entreprise Dulfrance. Les pompiers arrivent sur place avec quelques difficultés de circulation, puisque c’est le jour de la braderie du quartier ! Une bouteille de gaz est certainement à l’origine du sinistre. Les secours maîtrisent rapidement l’incendie. Le bâtiment de stockage de marchandises est fortement endommagé.

L’entreprise Bati-Techni-Concept reconstruit, en 2004, un nouvel entrepôt de stockage, qui a l’avantage d’avoir des liaisons directes avec les différentes parties de l’entreprise, améliorant ainsi, les conditions de travail du personnel.

En 2015, Dulfrance se rapproche de Nutridry, un groupe alimentaire de 5 entreprises spécialisées dans les produits déshydratés. La fabrication des potages Dulfrance se fait désormais dans les locaux Nutridry à Lezennes, rue Paul Langevin.

Dulfrance ferme ses portes le 24 Juillet 2015. Depuis 2016, le bâtiment du 56 de la rue des Sept Ponts est occupé par La Croix Rouge Française.

Remerciements aux archives municipales