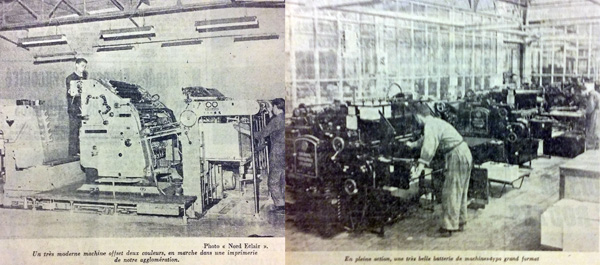

Dans les années 1960, l’imprimerie évolue et se modernise. Elle compte 5200 salariés dans le Nord dont 1500 à Roubaix-Tourcoing, dans la presse et l’édition. De la typographie, ou l’art de disposer les caractères mobiles de façon équilibrée, lisible et harmonieuse, on passe à l’ « offset », un procédé d’impression qui est l’amélioration de la lithographie, et l’électronique apporte ses perfectionnements.

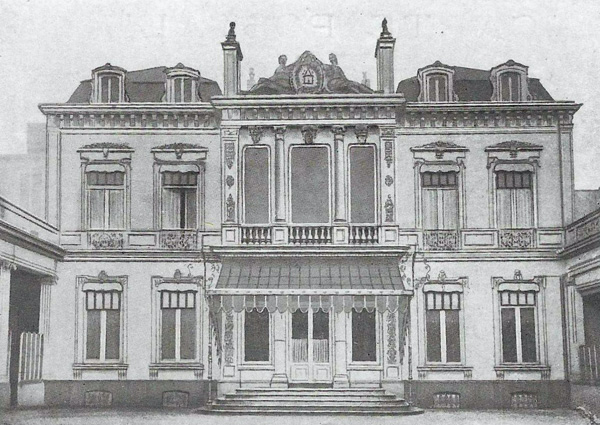

Dans cette optique un permis de démolir est déposé par la société des journaux réunis pour la démolition des 25-27 rue du Collège menaçant ruine, ce qui leur permet d’avoir une entrée par la rue du Collège. Puis un permis de construire est déposé pour un bâtiment à usage d’atelier de linotypes au 71 Grande-Rue en 1962, à ériger dans la cour de l’immeuble devant les ateliers déjà existants.

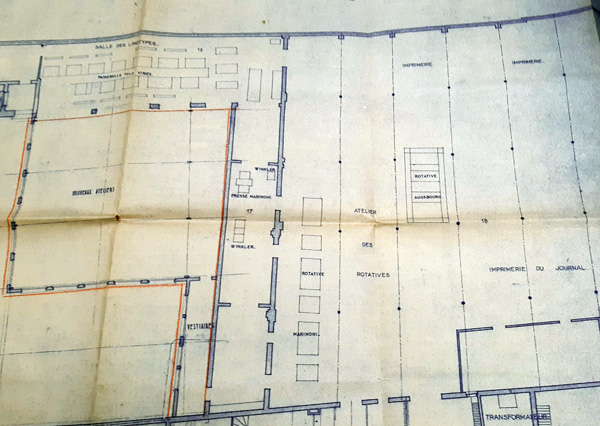

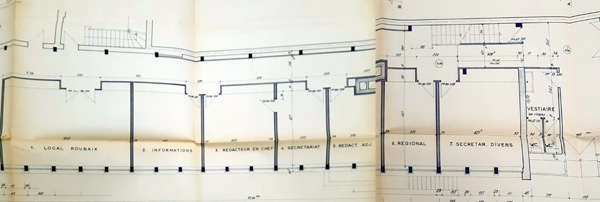

L’année suivante c’est un permis pour la construction d’un bâtiment d’un étage, à usage de bureaux au n°63 Grande-Rue, à la place du bâtiment démoli qui était adossé à l’immeuble de l’Union, qui est déposé. A droite de l’entrée sont alignés en façade sur la rue 7 bureaux et enfin un local vestiaire. A l’étage la disposition et la même avec au bout à droite le service des sports et l’édition belge.

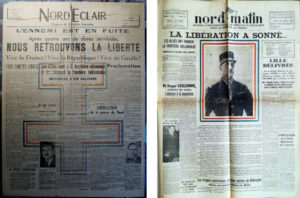

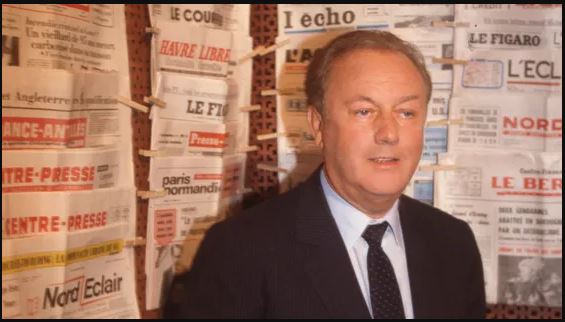

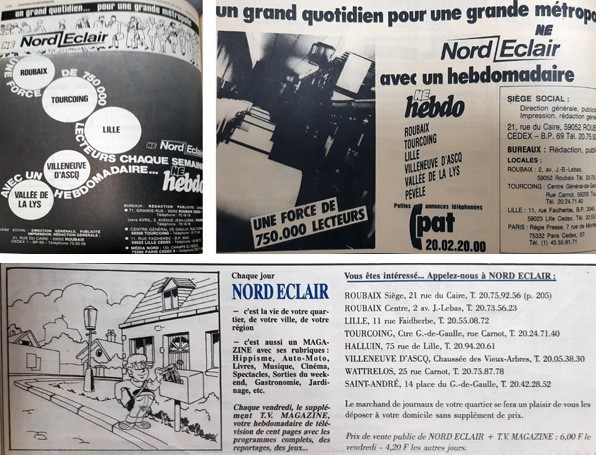

Trente ans après la création de Nord-Eclair, une crise profonde touche la presse écrite et surtout les quotidiens régionaux. Quand certains titres s’affaiblissent, se restructurent, voire disparaissent les uns après les autres et face à la nécessité de procéder à de lourds investissements, le titre est absorbé par le groupe Hersant en 1975, groupe fondé par Robert Hersant surnommé le « Papivore » à cause de son appétit insatiable pour l’achat de journaux, de périodiques et de radios FM . Nord-Matin ayant lui-même été racheté par le même groupe en 1967, les 2 titres fusionnent et sortent dès lors de la même imprimerie.

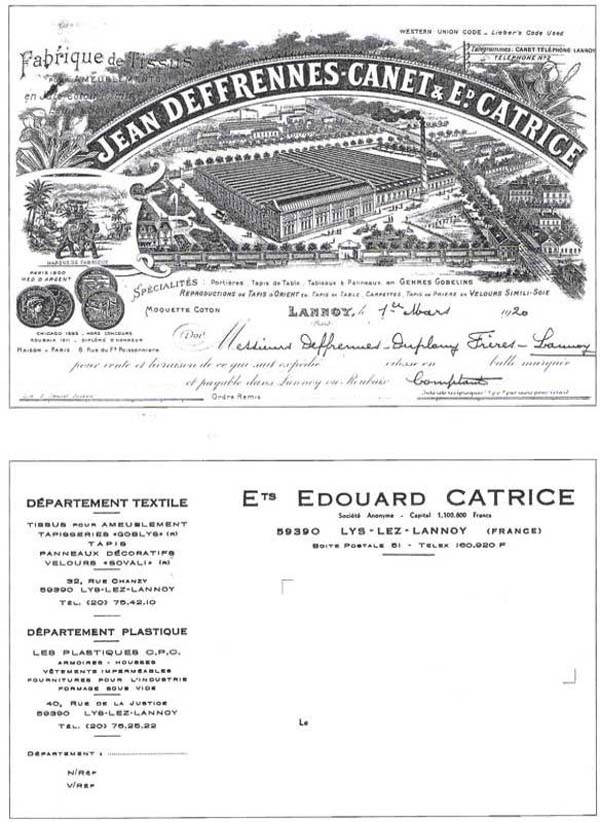

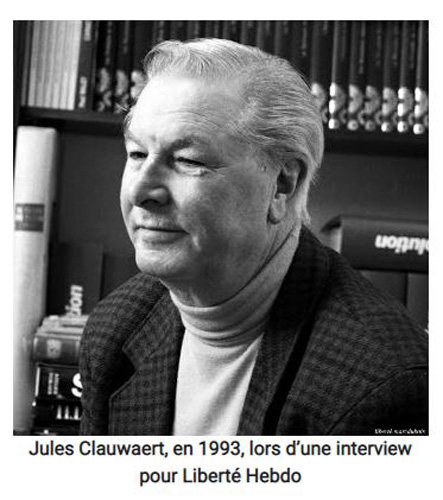

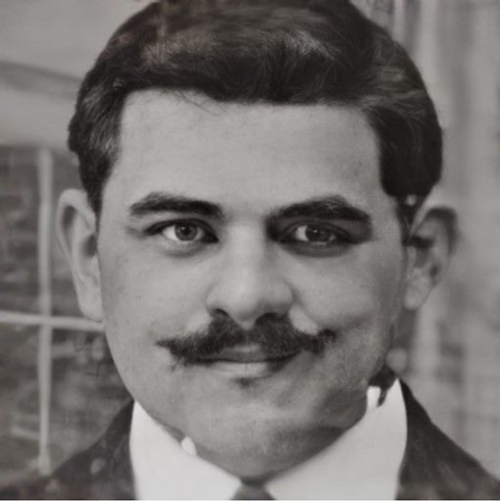

Jules Clauwaert contribue alors avec la rédaction à la création de 2 sociétés, l’une, industrielle et commerciale, l’autre éditoriale indépendante, liées par contrat pour exploiter et faire vivre Nord-Eclair. Lors de la transformation des structures juridiques de l’entreprise, Jean Catrice prend la présidence du conseil d’administration de la société Nord-Eclair Edition, responsable du contenu du journal. Sa présence symbolise les liens qui rattachent Nord-Eclair à ses origines. Il décède en 1979 des suites d’une longue maladie et ses funérailles sont célébrées en l’église du Saint-Sépulcre.

Jules Clauwaert quant à lui devient directeur général puis président du Conseil Permanent de Nord-Eclair Edition. Egalement devenu président de l’école supérieure de journalisme de 1965 à 1978, il en demeure ensuite président d’honneur. Chevalier de la légion d’honneur, engagé pour la ville de Roubaix, il décèdera en 2014 à l’âge de 90 ans, salué par le Club de la Presse dont il était l’un des premiers adhérents et dont il avait soutenu la création.

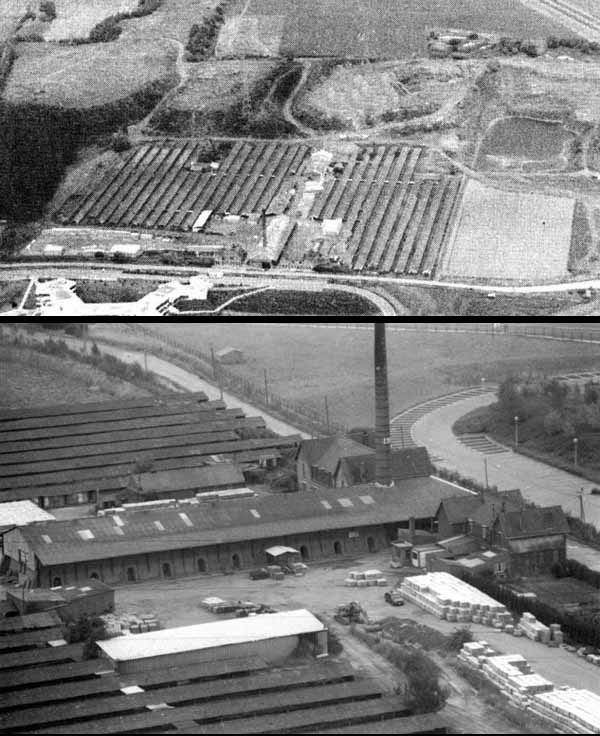

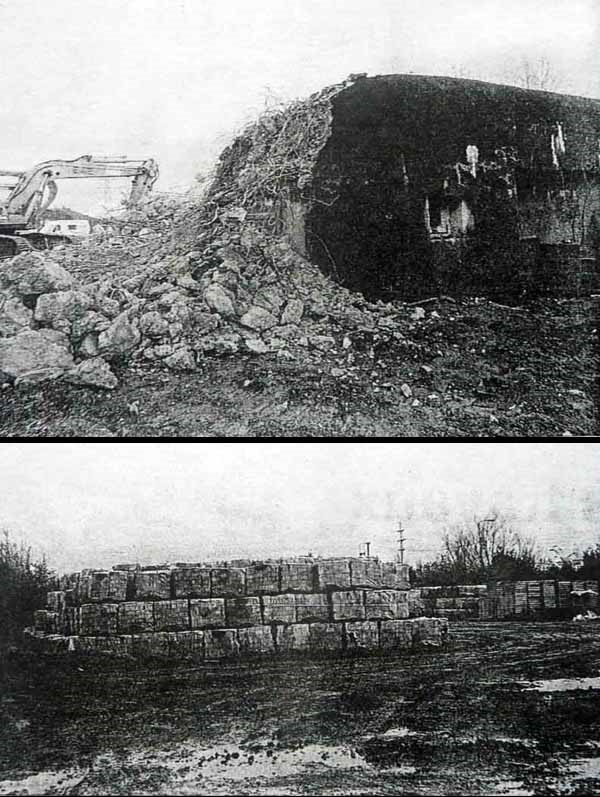

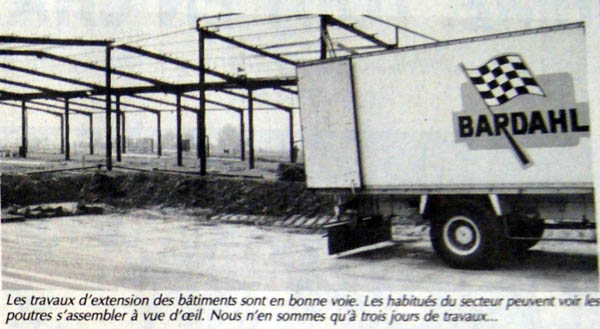

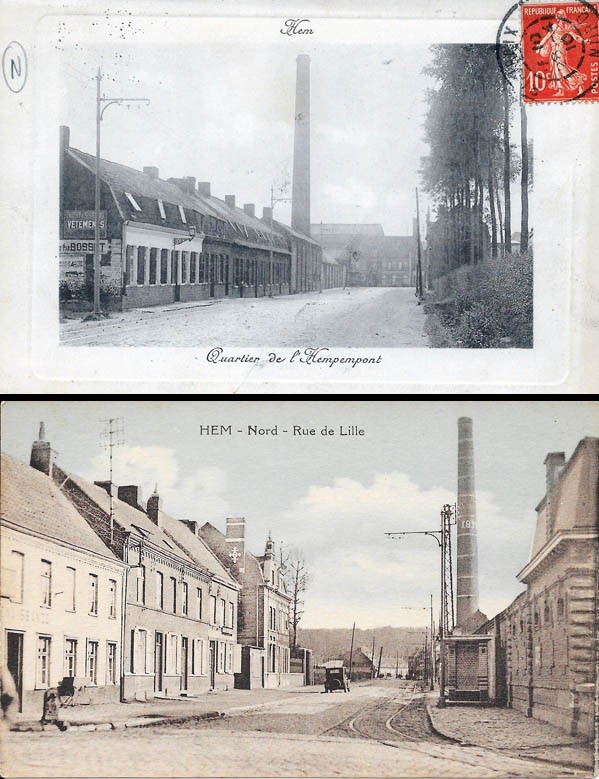

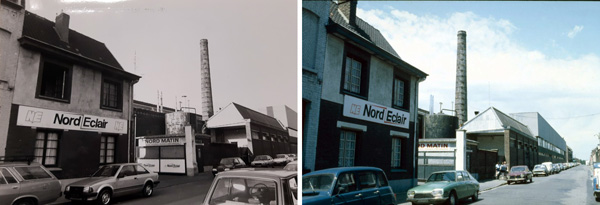

En 1978, Nord-Eclair se porte acquéreur de l’usine Lestienne Rue du Caire à Roubaix. Après un passage en photocomposition le quotidien va en effet être imprimé en Offset et sa qualité d’impression et de présentation sera dès lors notablement améliorée. La reconversion technique entamée sera terminée faisant de Nord-Eclair l’une des entreprises de presse les plus modernes de France voire d’Europe.

Ces bâtiments récents et leur infrastructure correspondent aux besoins du quotidien soucieux de pouvoir installer ses nouvelles rotatives afin de moderniser l’ensemble du journal, tout en maintenant l’emploi dans une agglomération déjà durement touchée par la crise.

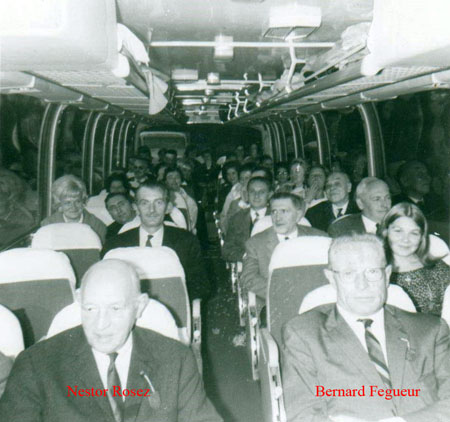

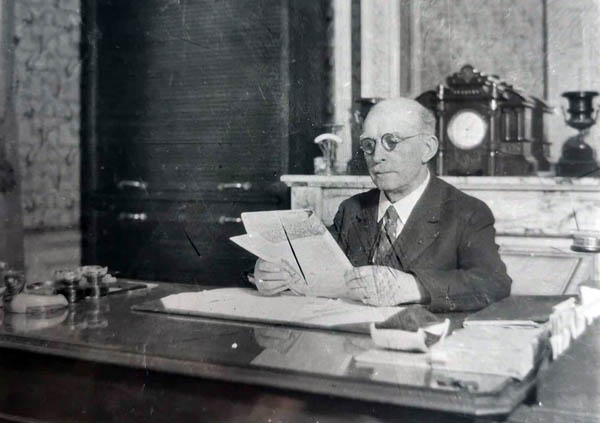

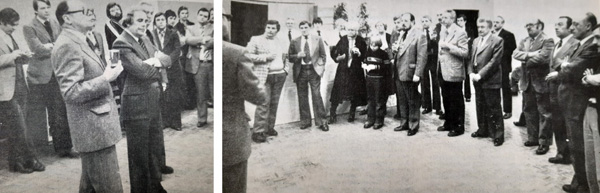

A l’invitation de Nord-Eclair, Pierre Prouvost, maire de Roubaix, son épouse, plusieurs de ses adjoints, des conseillers municipaux et des chefs de service de la mairie visitent les nouveaux locaux avec André Defrance, directeur général de Nord-Eclair et Nord Print, et Jules Clauwaert, directeur de Nord-Eclair Edition, entourés de nombreux collaborateurs. Les discours sont l’occasion de saluer le pluralisme de la presse dans notre région mais aussi une opération visant au maintien de l’emploi sur Roubaix.

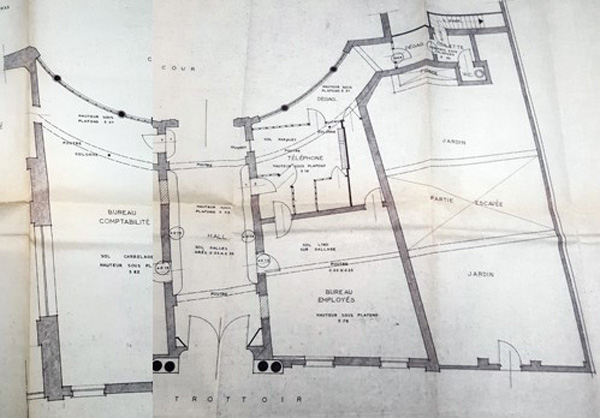

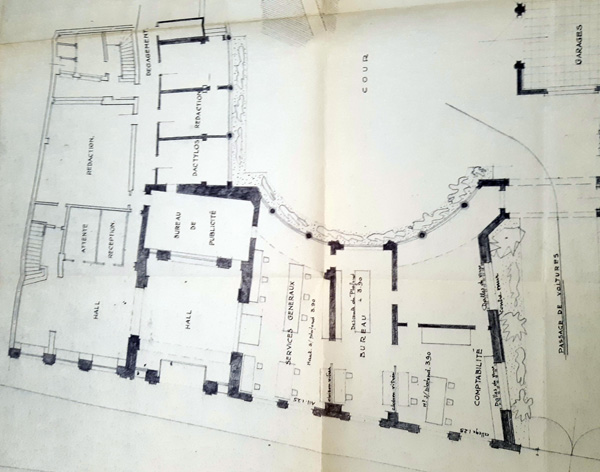

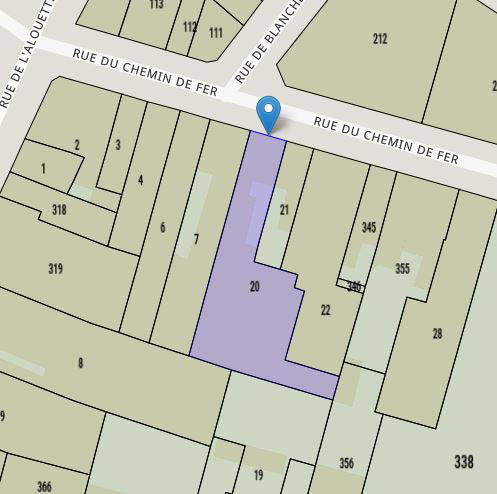

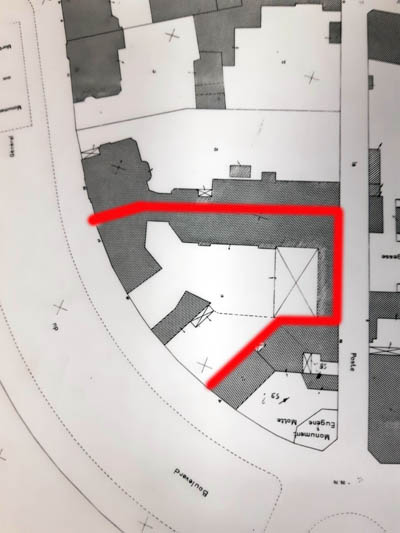

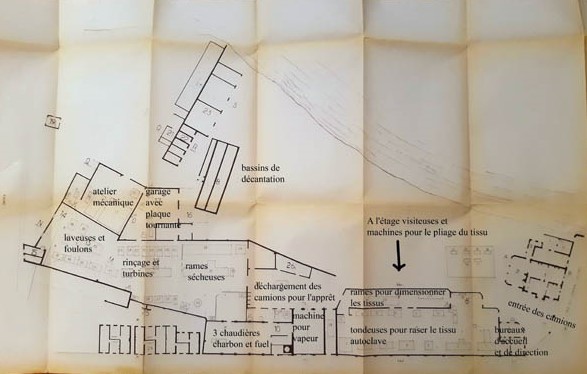

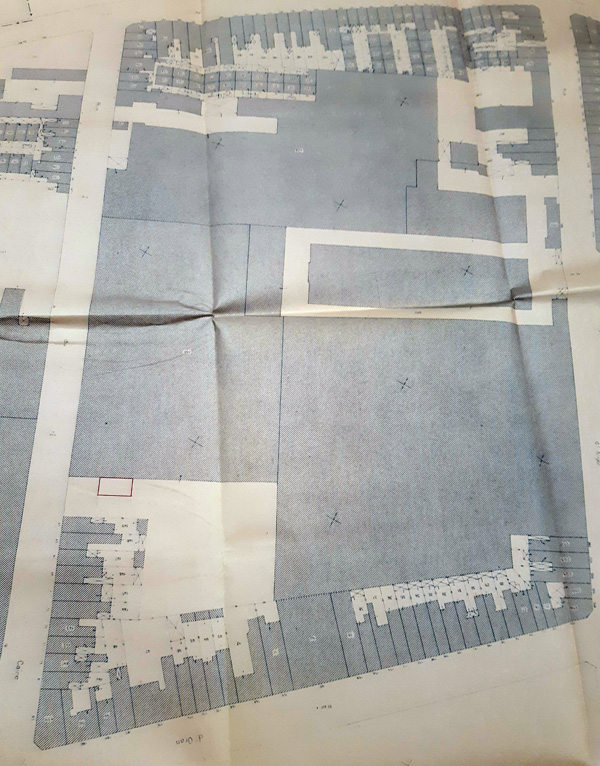

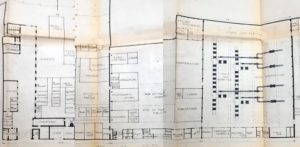

Le permis de construire déposé en mairie de Roubaix pour procéder à une extension de l’usine sur le n°15 de la rue du Caire permet de se rendre compte de l’importance de la surface totale qui couvre les numéros 15 à 21 de la rue. La répartition des services est bien démontrée dans les plans de l’intérieur sur lesquels apparaissent notamment les salles de mise en page et celle des rotatives et de l’expédition.

Instantané de mémoire : « Mon père avait commencé sa carrière à la Croix du Nord à Lille avant d’intégrer l’imprimerie du journal Nord-Eclair en tant que linotypiste ( personne qui travaille sur une linotype, machine à composer et à fondre les caractères d’imprimerie par lignes ). A cette époque il avait dû se former pour pouvoir travailler sur les nouvelles machines Offset. L’évolution était nécessaire pour pouvoir poursuivre sa carrière dans la presse écrite ».

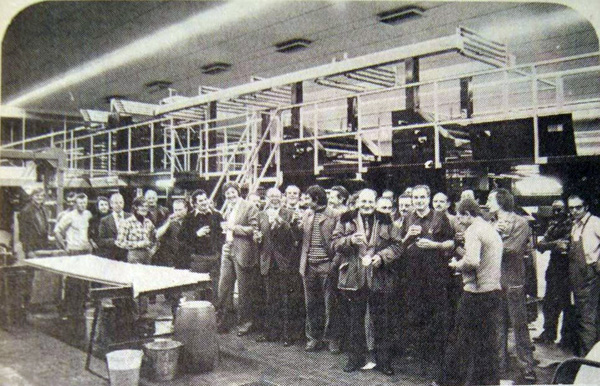

André Defrance, déclare à tous ceux qui oeuvrent à la sortie du journal, photograveurs, rotativistes, service d’expédition, etc sa vive satisfaction devant la promptitude avec laquelle toute l’équipe technique s’est adaptée au nouveau matériel moderne. Il trinque avec son personnel avant que les rotatives offset fassent jaillir le journal du jour. Nord Print est l’imprimerie du journal Nord-Eclair et imprime alors une dizaine de titres dont, pour la plupart, des journaux nationaux mais aussi des publications étrangères comme « El Pais ».

A suivre…

Article dédié à André Delmée, salarié de Nord-Eclair pendant la quasi totalité de sa carrière.

Remerciements aux Archives Municipales de Roubaix