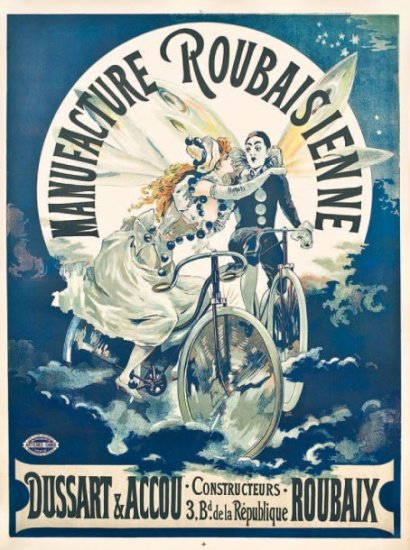

01 Le Nord Touriste se réunit pour définir le tracé de la première route cyclable de Roubaix à Lille. Voici donc l’itinéraire : boulevard de Paris, à la Montagne prendre l’avenue droite et suivre l’ « avenue des cyclistes » qui commence à droite du kiosque du jardin de Barbieux pour aboutir près de l’ancien club hippique à la grande artère du beau jardin qui conduit sur la route de Lille au pont de Croix, soit directement ou par le chemin du nouveau club hippique, suivre la route de Lille jusqu’au pont du Broeucq tourner alors à droite et suivre le chemin vicinal venant de Wasquehal à Hem (Planche Epinoy) jusqu’au Recueil, estaminet du signal d’arrêt. Tourner à droite et suivre le trottoir de l’Hempempont à Flers et Fives. Pas de grand boulevard à l’époque, ni de tramway. On rejoint donc ce qu’on appelle de nos jours la vieille route de Lille.

01 Le Stade Roubaisien se réunit au café Belle Vue Grand Place à 20 h 30 pour évoquer son calendrier de rencontres.

02 Malgré la dissolution de la société du Vélodrome Roubaisien, la grande épreuve Paris Roubaix aura bien lieu et l’arrivée se déroulera sur la piste du vélodrome. Les liquidateurs de la société ont accepté de la prêter au journal Le Vélo dont le directeur M. Paul Rousseau sera prochainement à Roubaix pour régler définitivement la question.

05 Le Moto Club Roubaisien récemment créé prépare une course de motocycles sur le parcours Roubaix Béthune. Les chauffeurs intéressés sont priés de se faire inscrire au siège du club, Café Léon Boulevard de Paris Roubaix.

05 La réunion générale des membres du Club l’Avenir Athlétique Roubaisien se fera à son local, 94 rue de France. Une démonstration du système d’entraînement Sandow par petites haltères y sera présentée.

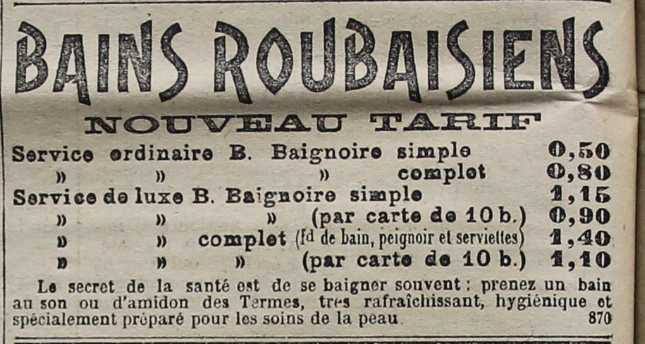

05 L’administration des Bains Roubaisiens (rue Pierre Motte) va inaugurer la saison par une fête nautique. Au programme une partie sportive de natation et une partie récréative, de sorte que tout le monde y trouve son compte !

06 Football. L’Institut Technique a battu l’équipe III du RCR par 3-1. Le Stade Lillois a battu le Stade Roubaisien par 5-3.

14 Le Contre de Quarte de Roubaix est invité à la fête organisée à Tournai par le Cercle d’escrime des artilleurs de la garde-civique. Les tireurs suivants ont été désignés, pour l’escrime MM Leriche fils, Faure, Dumas et Vanclef. Pour la boxe, MM Lorthiois, professeur et Huvenne, amateur.

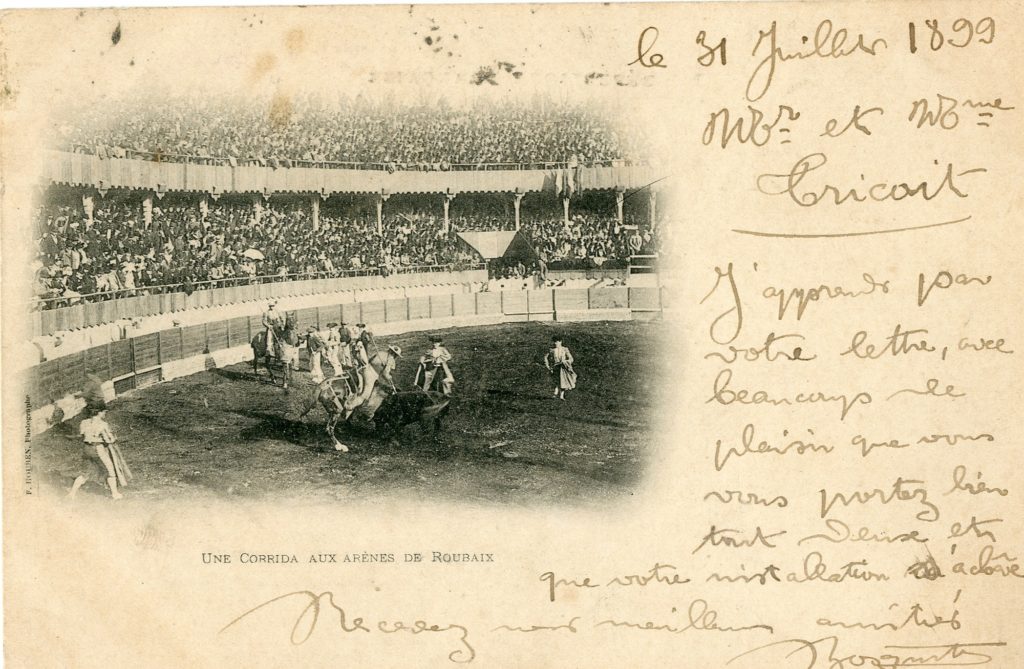

19 Les courses de taureaux avec mise à mort sont déclarés interdits sur la voie publique ou dans des locaux ouverts au public, comme tous les combats, jeux ou spectacles dans lesquels des animaux sont destinés à être tués ou blessés. Paris 17 mars, sur proposition de loi de MM Bompard, Bertrand et Charles Bos. Amendes et emprisonnements sont prévus pour les participants ou entrepreneurs de tels jeux ou spectacles. Amendes à ceux qui les annoncent.

23 L’Association Sportive Roubaisienne organise un cross country de huit kilomètres réservé à ses membres. La course terminée, on se retrouve au local, 32 rue Jeanne d’Arc à Roubaix.

24 Les heures de départ du prochain Paris Roubaix sont fixées : pour les cyclistes 8 h 30 précises à Châtou, de façon à ce que le gros des arrivées se produise durant l’après midi. Pour les chauffeurs, ils ne partiront qu’à 10 h 30, compte tenu des vitesses obtenues dans les récentes courses de motocycles.