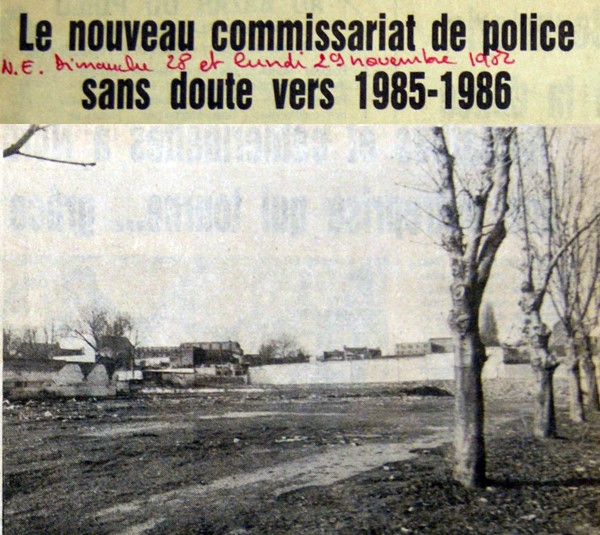

Le vendredi 27 Novembre 1982, le secrétaire d’état à la sécurité publique, Joseph Franceschi est à Roubaix, pour visiter le commissariat au 301 avenue des Nations Unies. Il constate qu’il va être manifestement très difficile d’agrandir les locaux devenus trop étroits (voir sur notre site, l’article intitulé : le commissariat de la rue Pellart). Pourquoi, dans ce cas, ne pas créer un nouveau commissariat ? Il lorgne alors sur le terrain vide, juste en face, de l’autre côté de l’avenue. Ce terrain était l’emplacement de l’ancienne usine textile Lepoutre, rasée depuis. M Franceschi propose à la ville de Roubaix, un échange entre ce terrain de l’ancienne usine Lepoutre qui appartient à la Mairie, et le monument historique du commissariat actuel, appartenant à l’état, et qui peut devenir un lieu culturel. L’échange est conclu tacitement.

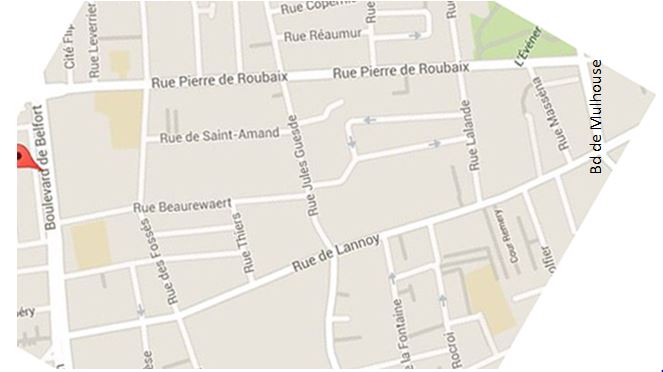

Finalement, la municipalité propose un autre terrain situé boulevard de Belfort, qui est l’emplacement de l’ancienne usine textile : la SATAIN, juste à côté de la Bourse du Travail. Un accord est signé entre le Ministère de l’intérieur, M. le Préfet, le SGAP (Secrétariat général de la Police à Lille) et M. le Maire de Roubaix André Diligent.

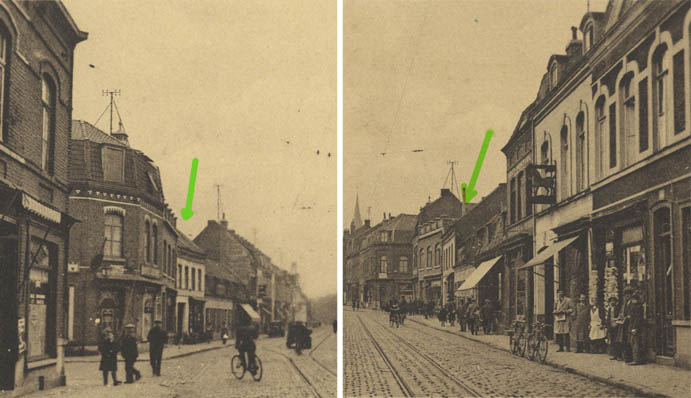

Le terrain est loué provisoirement, en 1984, à la concession Renault, pour y présenter des voitures d’occasion. Sur la photo ci-dessous, on distingue les véhicules exposés, l’abri pour recevoir la clientèle, et surtout l’immense fresque Renault, que le garage a fait réaliser sur le mur latéral de la Bourse du Travail.

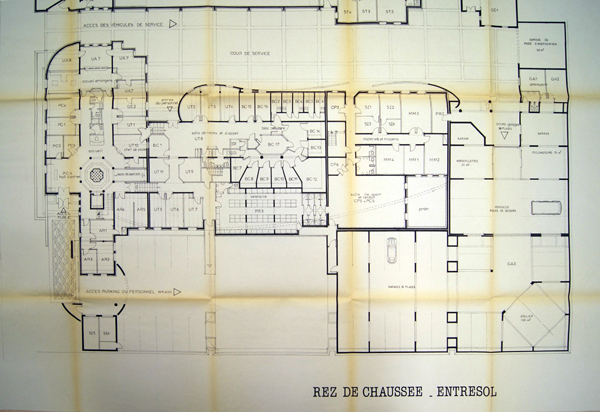

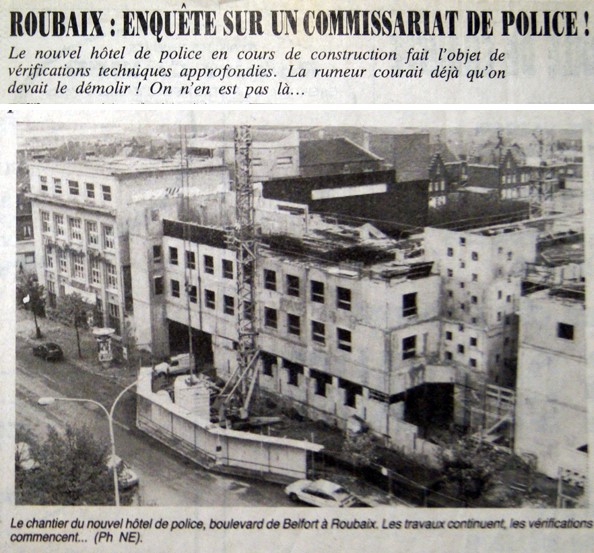

Le terrain de 4529 m2 est idéalement placé, à proximité du centre ville, au milieu des grandes artères de circulation ( les boulevards de Beaurepaire et Belfort, la rue Pierre de Roubaix élargie qui donne sur les boulevards Gambetta, Leclerc et l’avenue des Nations Unies ) afin que les véhicules de Police-Secours puissent arriver rapidement sur les lieux d’intervention. Une demande de permis de construire est déposée en 1986. Le cabinet d’architectes Bassez et Franck à Lille, est choisi pour mener à bien le projet.

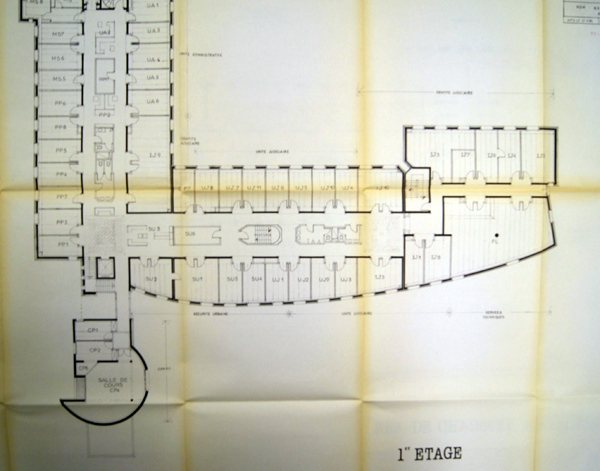

Après avoir visité quelques commissariats sur la métropole, les architectes ont défini un projet avec des objectifs fonctionnels, comme par exemple :

– une cour intérieure ( pour les véhicules de police ) à l’abri des regards, et avec deux sorties ( boulevard de Belfort et rue Pierre de Roubaix )

– des cellules de détention avec un accès discret, à l’écart du domaine public.

Le confort de travail, la circulation, la commodité ont été pris en compte dans le projet.

Les surfaces au sol sont importantes : Bureaux 2200 m2, Garage 1100 m2, Parking 1200 m2.

Le rez de chaussée est fonctionnel et accueillant. On y trouve : le salon d’attente, le chef de poste, le service des étrangers, les renseignements, le service des accidents, le bureau des objets trouvés, la permanence pour les services de nuit.

La façade extérieure est en briques rouges.

Les bureaux se situent aux étages. Ils sont confortables et nombreux, car affectés à un ou deux agents. Aux étages, on trouve le bureau du commissaire, le poste de commandement, la salle de réunion, une salle de cours, le fichier de l’identité judiciaire, et l’appartement de fonction du Commissaire principal.

Le stand de tir pour l’entraînement des policiers, se trouve à l’extérieur du bâtiment pour éviter les nuisances sonores, bien que l’isolation phonique soit performante.

Une cafétéria, une salle de sports avec douches sont à disposition pour l’ensemble du personnel.

Les espaces verts ne sont pas oubliés, puisqu’on décompte 240 m2 de terrasses et jardinières.

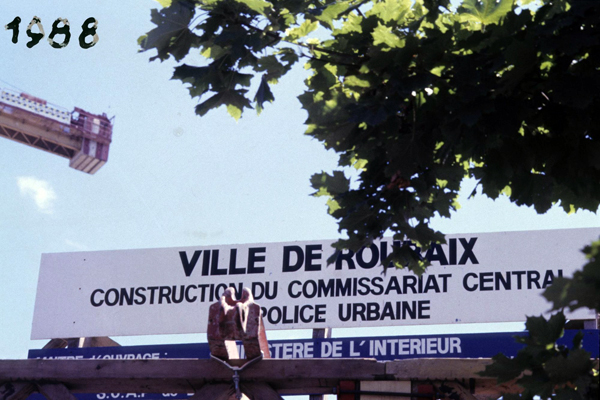

Le Permis de construire est accordé et les travaux de construction commencent le 12 Janvier 1988. Plus de deux ans de travaux sont nécessaires pour la réalisation de l’ensemble, car la date de déclaration d’achèvement des travaux est le 29 Mars 1990.

Le déménagement se fait progressivement pendant le printemps et l’été 1990.

En Octobre 1990, les policiers apprécient ce nouveau commissariat flambant neuf. Bien sûr le cadre a totalement changé, mais c’est surtout l’ambiance qui s’est métamorphosée. La tension est palpable, car le projet de réforme des services de ce nouveau commissariat, présenté par le commissaire M. Le Roy et le Directeur Départemental des Polices Urbaines M. Morineaux a du mal à être accepté par l’Intersyndicale et en particulier pour la fermeture la nuit, des commissariats des villes voisines comme Wattrelos, Wasquehal et Hem.

Les conflits de cette fin d’année 1990 sont-ils à l’origine du report de la date d’inauguration officielle de ce nouveau commissariat de police ?

.

Remerciements aux Archives Municipales.

.