Jusqu’au 18ème siècle, la foire est un espace d’ échanges et de commerce et ce n’est qu’au siècle suivant qu’elle devient un lieu festif, essentiellement consacré au divertissement. C’est la naissance d’un phénomène social : la Fête Foraine. Les forains conçoivent leurs décors de manière à se démarquer des commerces sédentaires sans oublier les effets de lumières et les confiseries telles la barbe à papa, la noix de coco, la guimauve, les pommes d’amour et le pain d’épices…

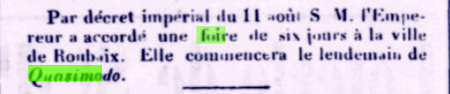

C’est par décret impérial du 11 août 1856 que sa majesté l’empereur accorde une foire de six jours à la ville de Roubaix, laquelle commencera le lendemain de Quasimodo, sachant que le dimanche de la Quasimodo, c’est le dimanche qui suit Pâques (on disait aussi Pâques closes). Ainsi le sonneur de cloches de Notre-Dame de Victor Hugo doit son nom au fait d’avoir été recueilli le dimanche suivant Pâques. De ce fait la foire de Roubaix va prendre le nom de Quasimodo.

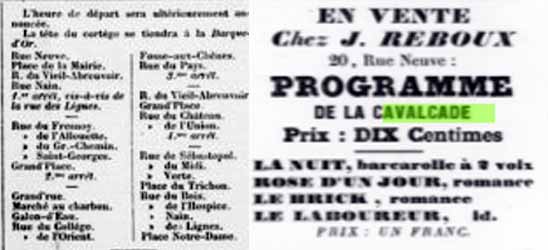

L’année suivante les préparatifs vont bon train et la foire est précédée d’une cavalcade partant de la Barque d’Or, qui, le 22 mars 1857, amène dans la ville 18.000 voyageurs grâce à 10 trains spéciaux, affluence nécessitant un bataillon de soldats de la garnison de Lille pour assurer le service d’ordre.

En avril 1957, la presse locale décrit l’installation de la première foire de Roubaix: des barraques pour les jeux, les amusements populaires, les exercices acrobatiques, les spectacles pittoresques mais aussi d’habiles « nécromancieus » qui prédisent l’avenir, des restaurants populaires où l’on mange des gaufres hollandaises en buvant de la bière de Louvain…

A cette époque, certains critiquent le caractère trop disséminé de la fête entre la place de la Mairie et la place Saint-Martin mais aussi la place de la Liberté. Pourtant il n’existe pas de place assez grande pour contenir toute la foire. Par ailleurs il n’est peut-être pas plus mal que les étrangers qui vont arriver pour l’événement se répandent dans toute la ville où régnera partout l’animation.

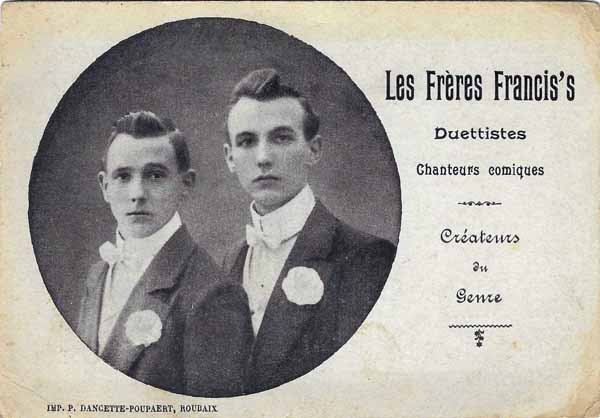

Pourtant, en 1862, la foire se tient toujours en ces 3 lieux avec une grosse variété de boutiques et de spectacles. S’ajoutent aux années précédentes un café-concert où, moyennant 20 centimes on obtient une chope de bière et la possibilité d’écouter une collection d’artistes distingués : ténors, barytons, basses, sopranos, contraltos et surtout chanteurs comiques, idée habituelle à Paris mais neuve à Roubaix.

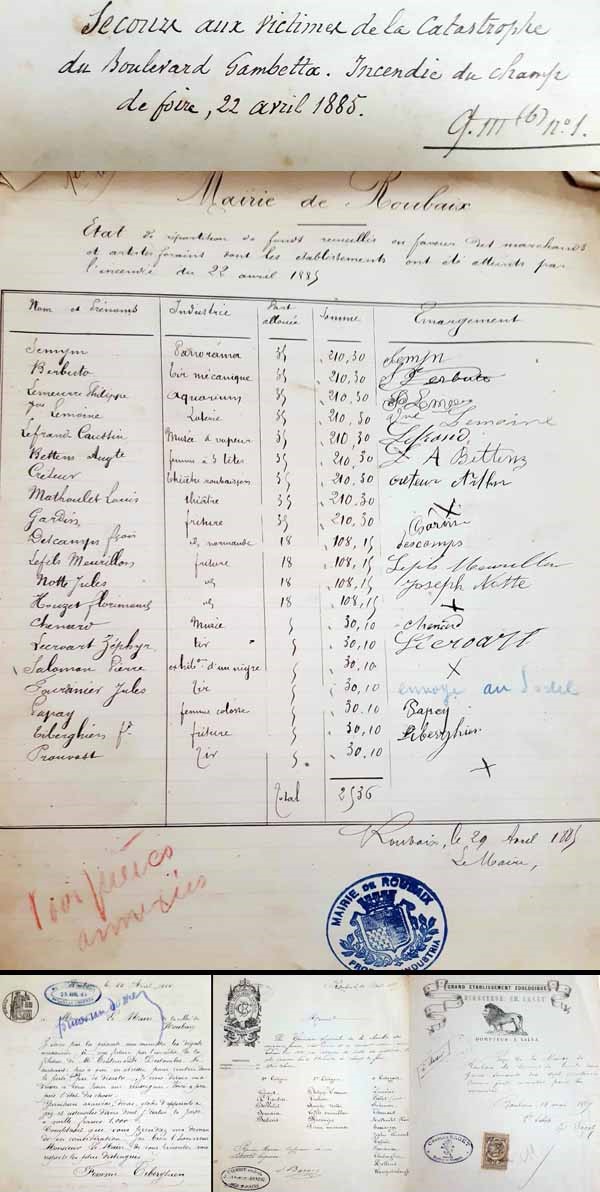

En 1885, un incendie se déclare sur le champ de foire occasionnant des dégâts pour de nombreux forains. La commission syndicale de la chambre des voyageurs forains effectue un classement en 3 catégories des forains les plus éprouvés afin de leur obtenir un secours. Puis chacun d’eux adresse un courrier à la mairie de Roubaix pour y relater les dommages subits. Celle-ci recueille des fonds et en établit une répartition afin d’indemniser chacun d’eux moyennant un reçu des sommes versées.

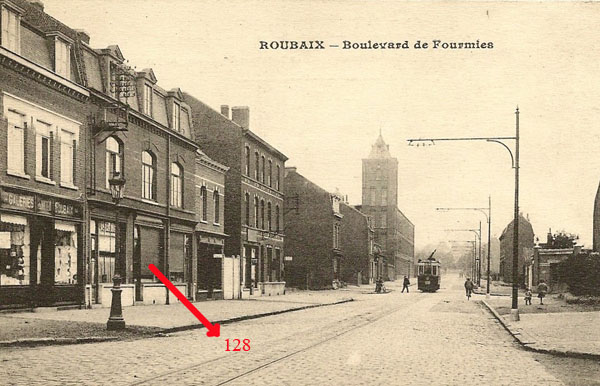

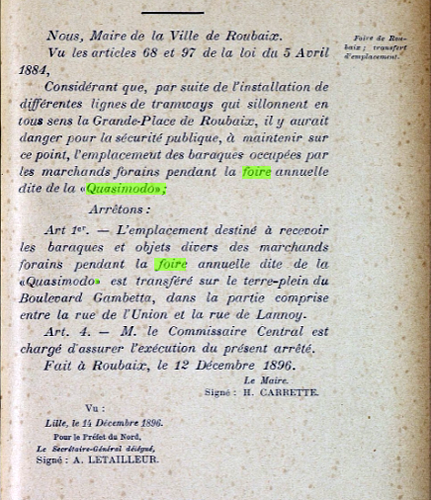

Ce n’est qu’à la toute fin du 19ème siècle que le citoyen Henri Carette, maire de Roubaix, décide, en 1896, pour des raisons de sécurité publique, en raison des tramways qui sillonnent en tous sens la Grande Place, de déplacer la fête foraine. L’emplacement choisi est le terre-plein du boulevard Gambetta dans la partie comprise entre la rue de l’Union et la rue de Lannoy (actuel boulevard Leclerc) qui peut contenir l’entièreté de la foire.

C’est un franc succès, malgré le mauvais temps, la grêle, le vent et donc la boue et les flaques, ainsi que les parapluies qui gênent la circulation piétonne. Musique, roulements de tambours et sonneries des clairons se font entendre de toute part et les théâtres ne désemplissent pas.

Ainsi celui des perroquets et des oiseaux savants attire beaucoup de curieux ; 78 artistes volatiles y assurent le spectacle : musiciens, acrobates, soldats, danseurs, vélocipédistes et « gymnasiarques » font des prodiges. Les musées d’anatomie attirent également la foule qui en ressort pourtant épouvantée…Le salon Curtius est un véritable musée Grévin où tous les personnages historiques sont représentés.

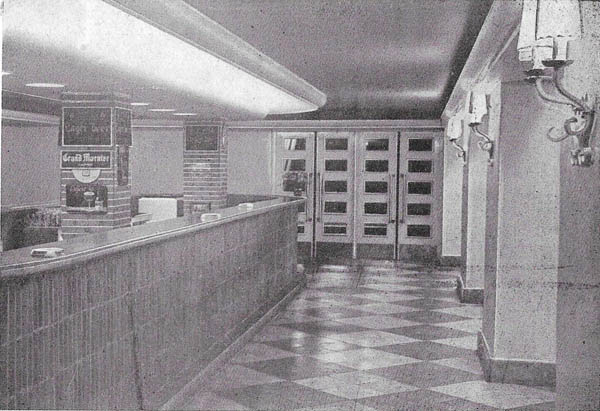

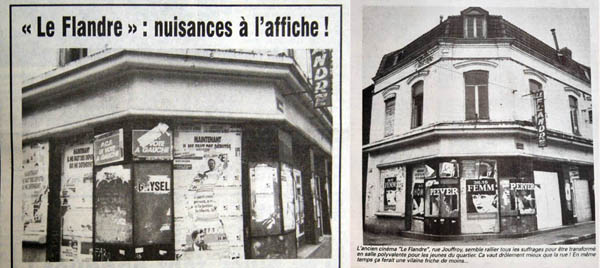

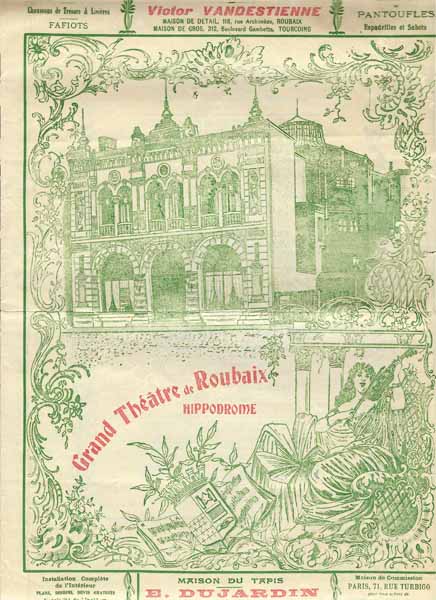

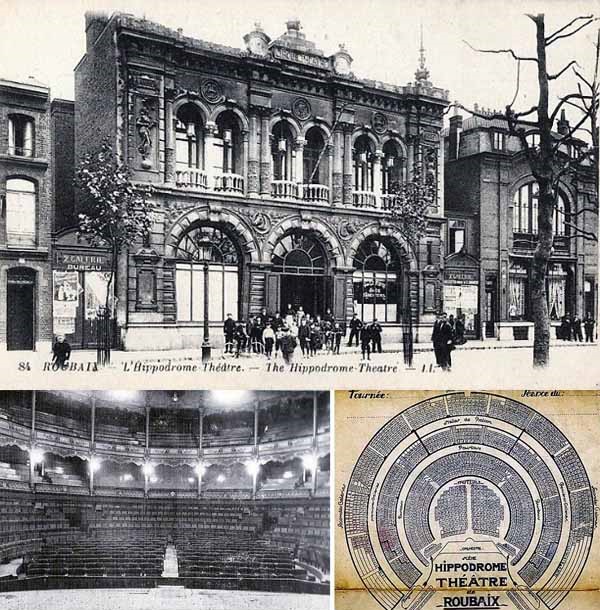

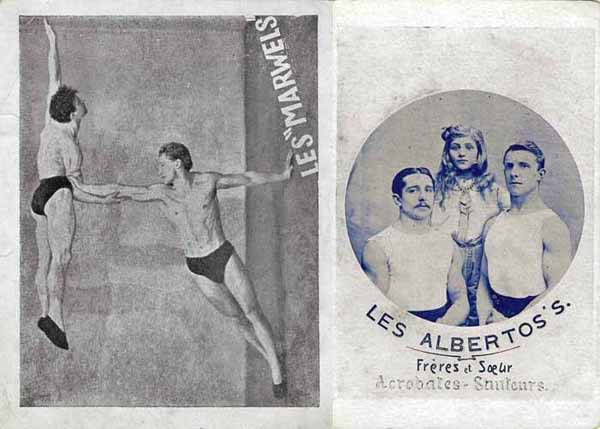

Les représentations du Cirque Espagnol ont lieu à l’Hippodrome et celui-ci fait salle comble avec son très bon orchestre qui accompagne les artistes : clowns, chevaux, acrobates et même un superbe corps de ballet pour clôturer les séances. Construite en 1882, cette salle polyvalente de spectacles peut accueillir entre 1500 et 1900 spectateurs selon la configuration et dispose d’une piste et d’une scène. Le moment de la foire est celui des arts de la piste. Au théâtre Caroy le spectacle est plus axé sur les trapèzes et les équilibristes. Quant au grand Théâtre Central Américain y sont présentés jongleries indiennes et homme serpent ainsi que pyramides.

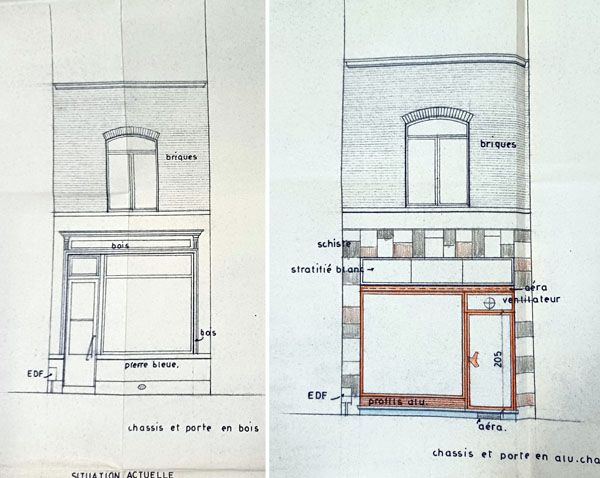

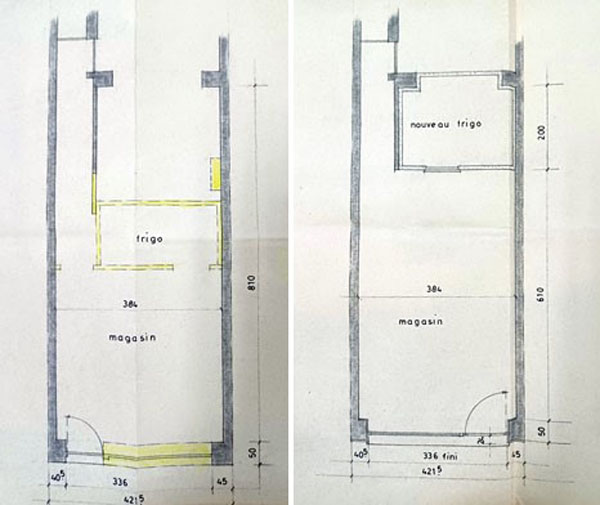

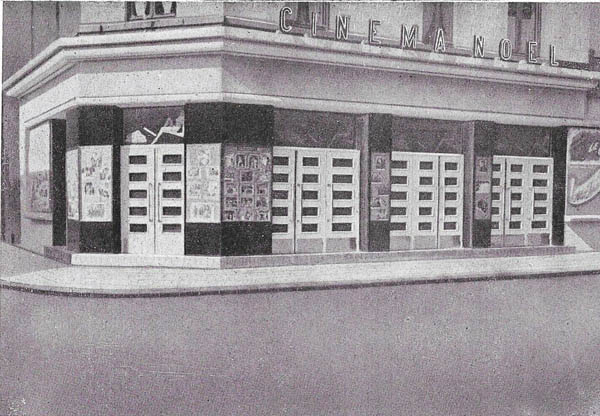

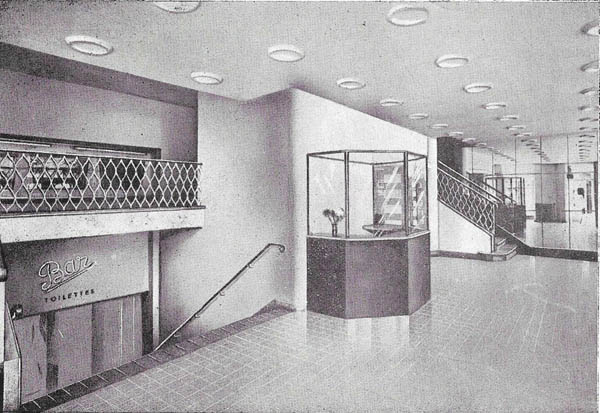

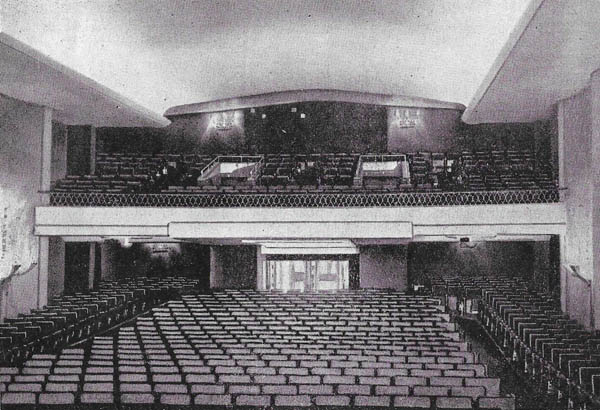

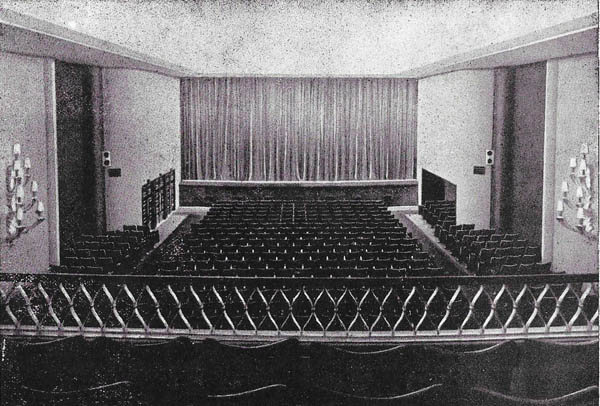

Représentation de l’extérieur et de l’intérieur en photo et croquis (Document blog cirk75)

Représentation de l’extérieur et de l’intérieur en photo et croquis (Document blog cirk75)

A suivre…

Remerciements aux archives municipales de Roubaix et à la BNR.