A l’origine, la chaussée de l’avenue des Villas (première dénomination de l’avenue Delory) est simplement couverte de scories. On songe très vite à un revêtement plus efficace, et c’est ainsi que l’avenue va être empierrée tronçon après tronçon par l’emploi de Macadam. C’est une technique d’empierrement développée par un écossais, M. Mc Adam, et qui consiste à étaler des couches de pierres de plus en plus petites, les plus grosses à la base et les plus fines au dessus, l’ensemble étant ensuite compacté.

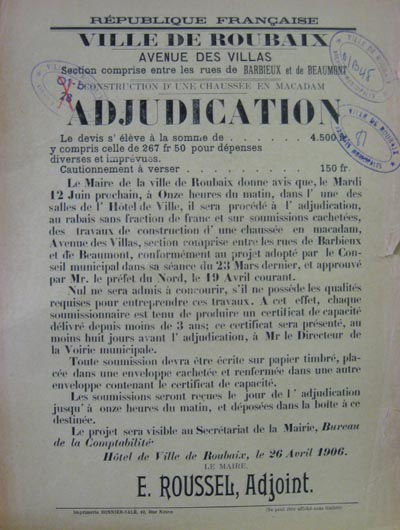

En 1906 on envisage d’effectuer cette opération depuis la rue de Barbieux jusqu’à la rue de Beaumont en utilisant en sous-couche des cassons de porphyre, recouverts de gravier de St Omer sur une largeur de 12 mètres. Jules Noyelle, conseiller municipal, explique que cette partie de l’Avenue des Villas est assez fréquentée pour qu’on améliore la viabilité qui est très mauvaise. Les rechargements en scories que l’on y fait fréquemment n’ont pas de durée efficace… Louis Cauche obtient l’adjudication et effectue les travaux.

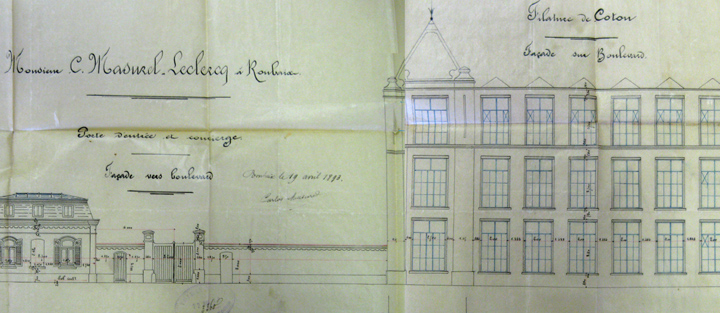

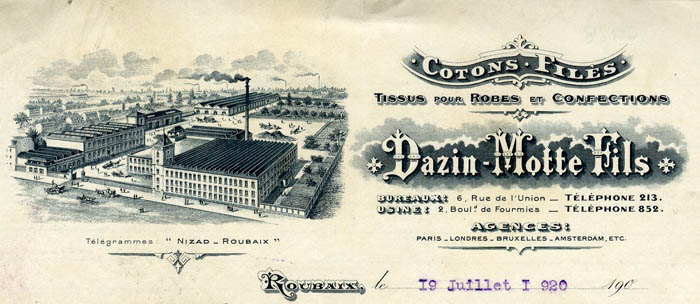

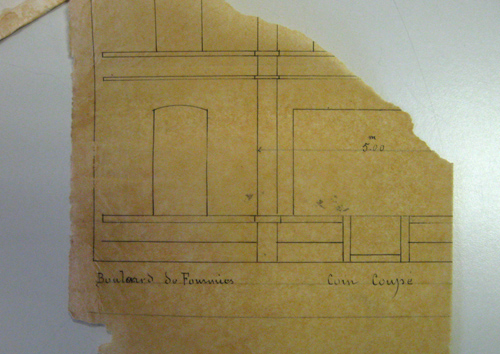

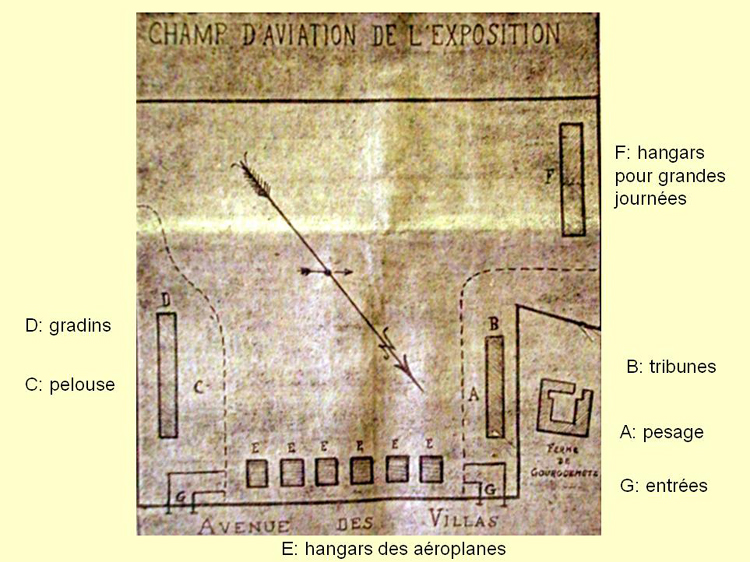

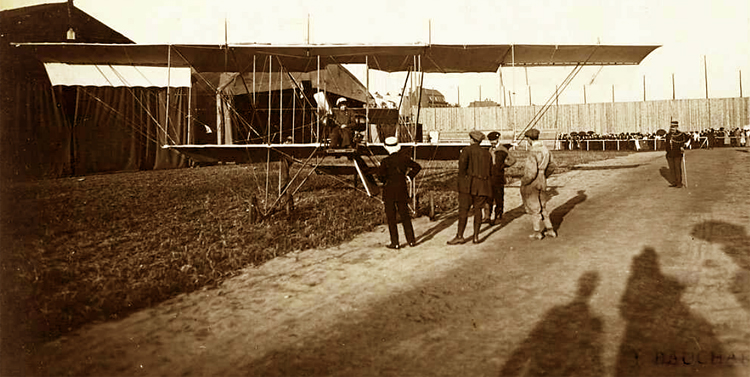

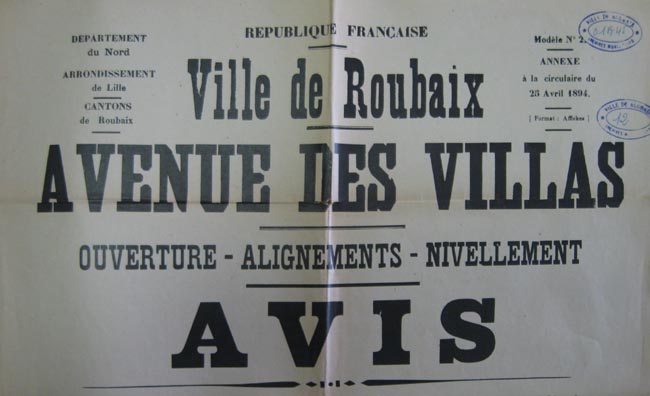

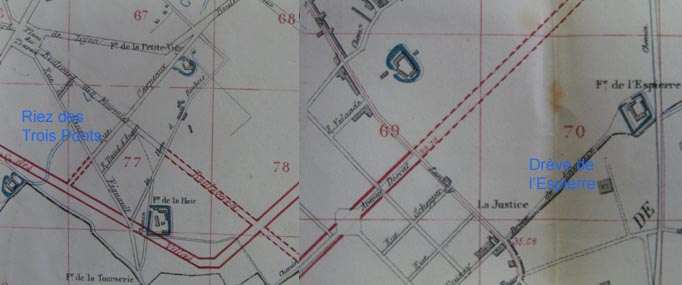

Document archives municipales

Document archives municipales

En 1907, M. Watel-Dhalluin et plusieurs autres propriétaires demandent la construction d’un aqueduc dans l’axe de l’avenue. Ce conduit se déverserait dans les fossés et les étangs du parc Barbieux. La municipalité refuse de polluer le parc. Néanmoins, la question de l’aqueduc se pose. Le fameux fossé sera couvert et séparé des étangs dans les années 20. L’aqueduc de l’avenue Delory pourra alors s’y déverser.

En 1910, on termine l’empierrement de la partie entre les rues de Barbieux et Lenôtre. Pour la plus grande partie de l’avenue la chaussée n’est bordée que de bas-côtés herbeux plantés d’arbres.

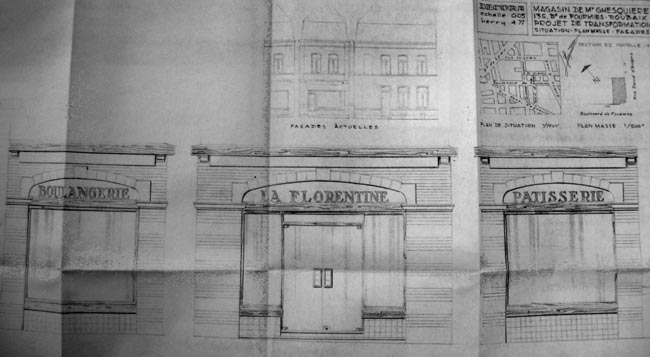

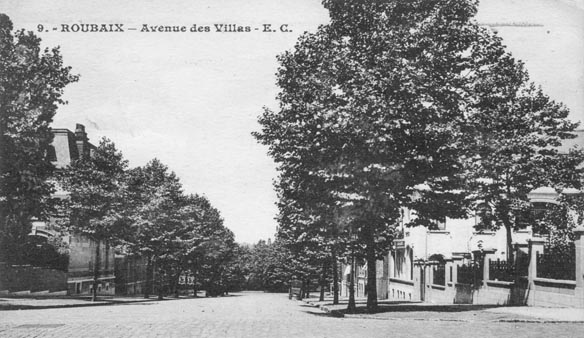

L’avenue en 1936 – Photo Collection B. Thiebaut

L’avenue en 1936 – Photo Collection B. Thiebaut

Les travaux resteront au point mort jusqu’après la guerre, et la chaussée va se dégrader progressivement. L’avenue est boueuse l’hiver et poussiéreuse l’été. Une partie des arbres plantés à l’origine, situés entre les fermes de Gourgemetz et de la Haye vont ensuite disparaître. Pour quelle raison ? Ils seront replantés dans les années 50. Deux photos aériennes de 1950 et 1957 nous le montrent :

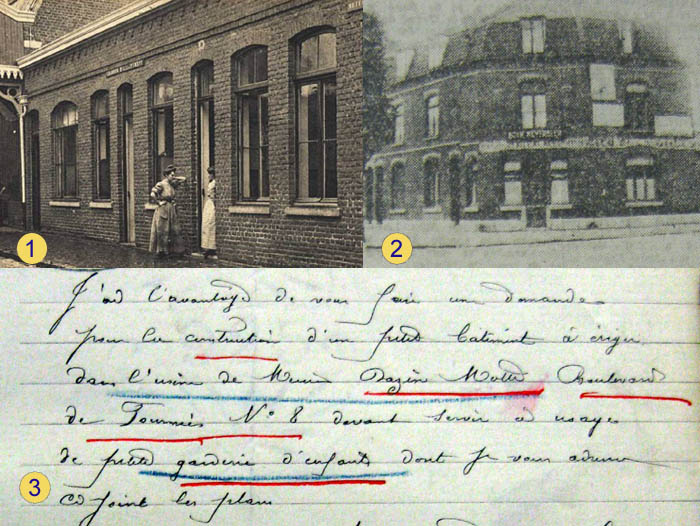

Photos IGN

Photos IGN

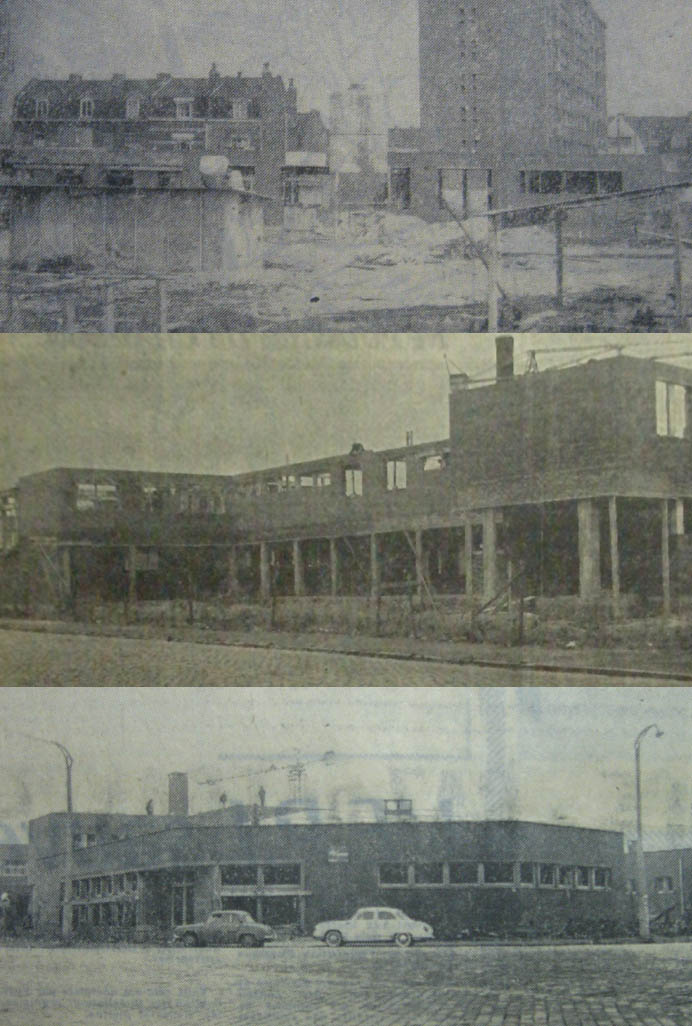

En l’espace de sept ans, les fermes et les champs ont été remplacés par des lotissements. Les travaux ont sans doute contribué à dégrader les trottoirs, car les journaux se font l’écho des nouveaux riverains qui dénoncent l’état des accès aux habitations, et attendent impatiemment les travaux de voirie nécessaires. C’est chose faite en 1957. On aménage les trottoirs et on replante les arbres manquants. Notez les moyens techniques utilisés qui sont un « must » pour l’époque : le camion GMC récupéré des surplus militaires et la pelle mécanique à câbles. C’est également à cette époque qu’on recouvre la chaussée de tarmacadam.

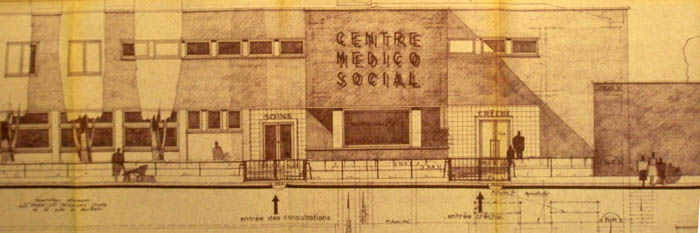

Photos Nord Eclair 1957

Photos Nord Eclair 1957

L’avenue commence à prendre l’aspect qu’on lui connaît. Les prochains aménagements concerneront essentiellement les mesures de sécurité à prendre concernant la circulation qui va progressivement se densifier.