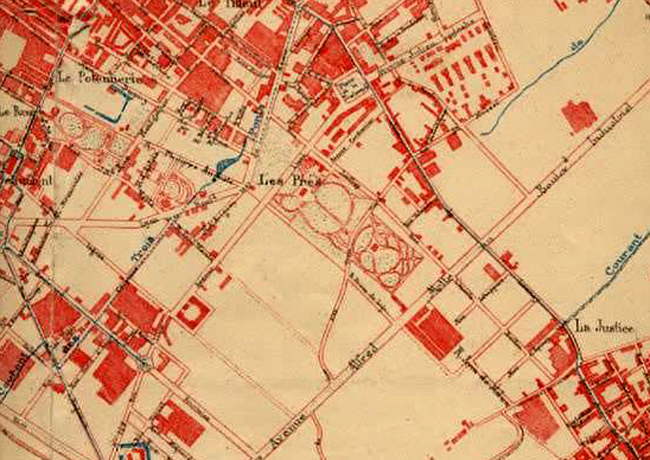

Lors d’une séance plénière de l’atelier mémoire, notre ami Paul Meunier évoquait un endroit bien connu des anciennes générations de roubaisiens, le Jardin Ma Tante. Sa mère avait l’habitude de s’y promener, étant jeune. Cet endroit participe d’un mystère, celui de l’évolution de la propriété des Près appartenant à M. Cordonnier. Une grande partie de la surface sera utilisée pour la réalisation des deux stades du quartier, le stade Dubrulle Verriest, et le stade Maertens. Le Jardin Ma Tante aurait été une situation transitoire entre les deux époques, c’est-à-dire entre le décès de Monsieur Cordonnier survenu en 1876 et l’apparition des espaces sportifs.

Que savons-nous du Jardin Ma Tante ? C’était un grand parc floral avec des gloriettes, des labyrinthes de haies où les familles pouvaient venir se promener. Jean Piat, le journaliste et historien de Roubaix l’évoque ainsi : les promeneurs se reposaient au Jardin Ma Tante, y jouaient une partie de boules, ou dégustaient une portion de jambon avec des frites et du pain au son.

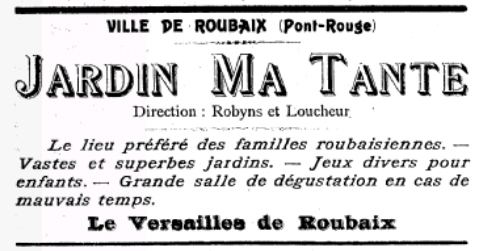

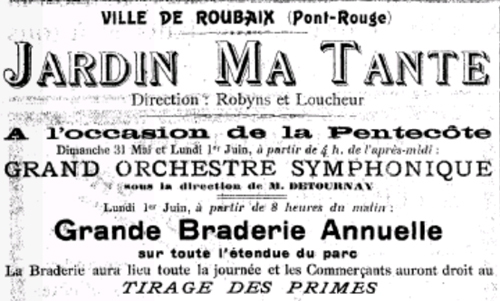

Nous trouvons des traces de l’endroit dans les publicités d’un journal roubaisien éphémère, l’Étoile du Nord. On peut y lire que le Jardin Ma tante est la propriété des sympathiques directeurs Robyns et Loucheur, que c’est un jardin de verdure pittoresque et magnifique, un véritable paradis rustique et agréable. Un café moderne s’y trouve où l’on peut prendre un five o’clock campagnard à base de café et de pain bis. On y vient régulièrement le dimanche et le jeudi. Un concurrent du Beau Jardin, alias le parc de Barbieux ? On pourrait le croire, car le Jardin Ma Tante est qualifié de Versailles roubaisien, lieu préféré des familles roubaisiennes, où il a des jeux divers pour enfants, et une grande salle de dégustation en cas de mauvais temps. Mieux encore, à l’occasion de la Pentecôte 1913, un concert et une braderie y sont organisés. Ceci situe l’action avant 1914.

Fait curieux, pendant l’occupation allemande, le bulletin de Roubaix, journal à la solde des allemands, annonçait la réouverture du Jardin Ma Tante, en avril 1918. Signe d’un assouplissement de l’occupation, ou indication de leur futur départ ?

On ne parle plus du Jardin Ma Tante après guerre. La reconversion en terrains de football s’est vraisemblablement opérée à cette époque. Dans la rubrique sportive de 1919, le Stade Roubaisien joue au Stadium, alors que le Racing club de Roubaix est encore au terrain de Beaumont. Les deux clubs ne vont pas tarder à s’installer au lieu-dit du Pont Rouge, transformant ainsi une grande promenade de jardins, en pelouses plus sportives. Mais ceci est une autre histoire.

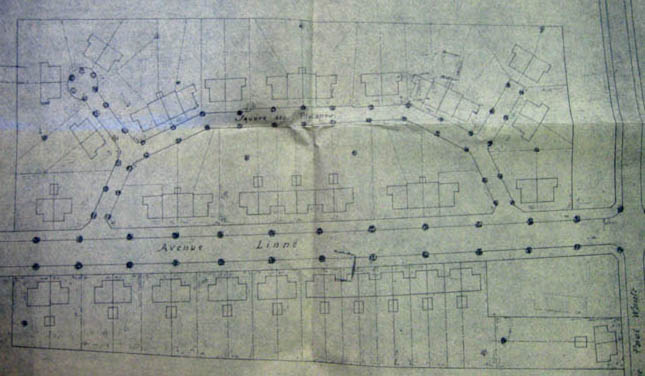

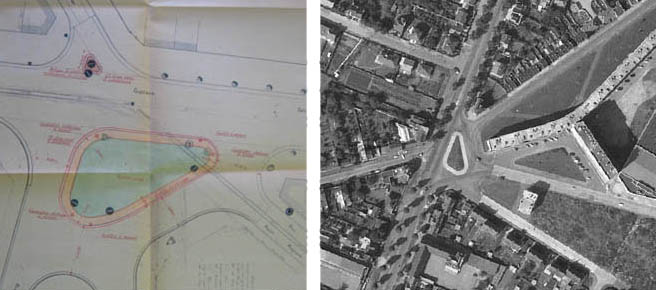

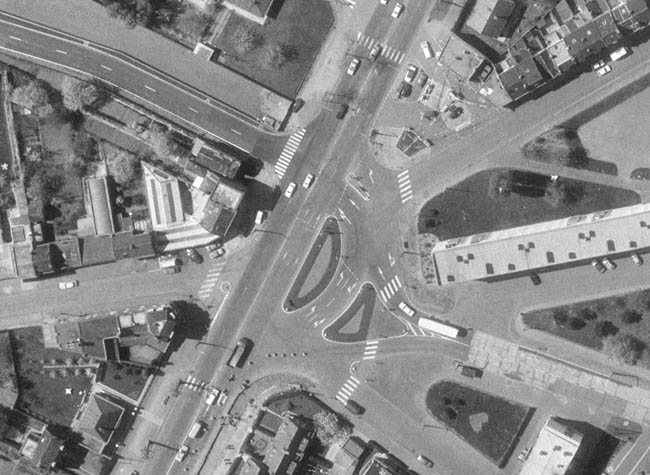

Photos aériennes IGN

Photos aériennes IGN