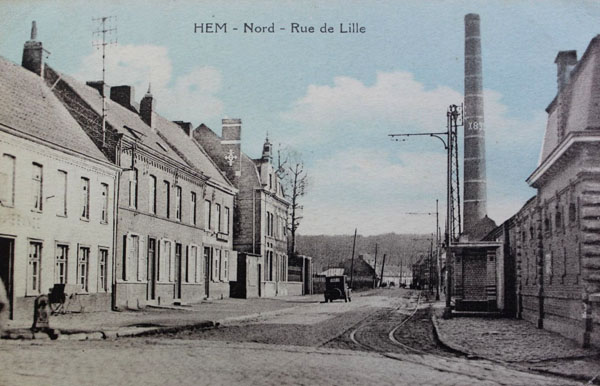

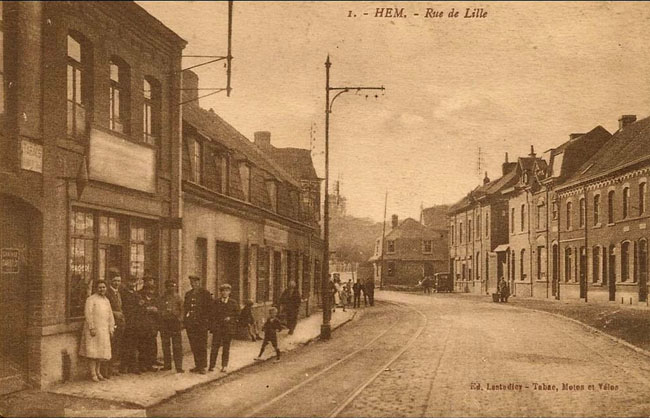

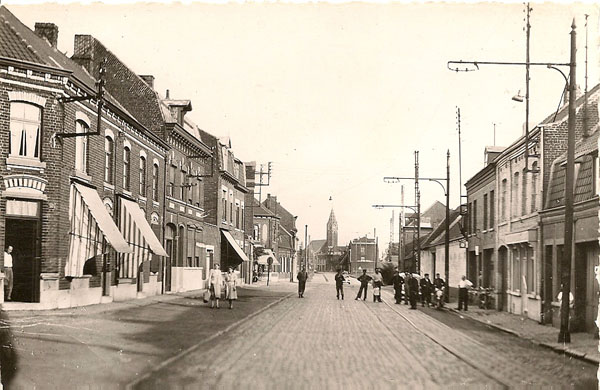

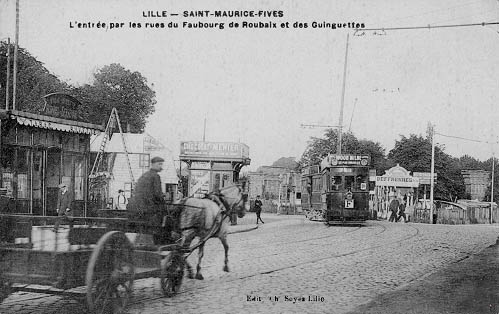

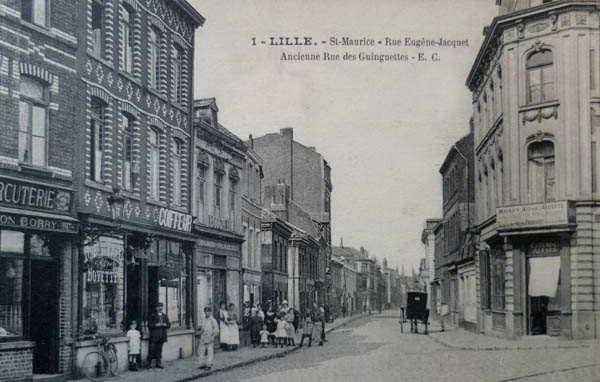

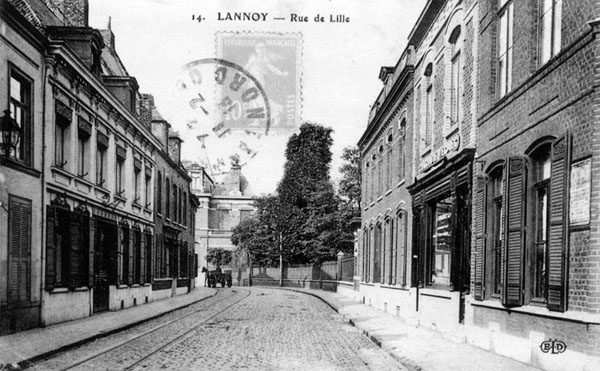

Sortant de Hem, la ligne de tramway pénètre dans Lannoy à hauteur de l’hospice. Nous sommes dans la rue de Lille, et les rails continuent à longer le trottoir situé du côté gauche de la chaussée. La voie va maintenant suivre un parcours très sinueux vers Lys.

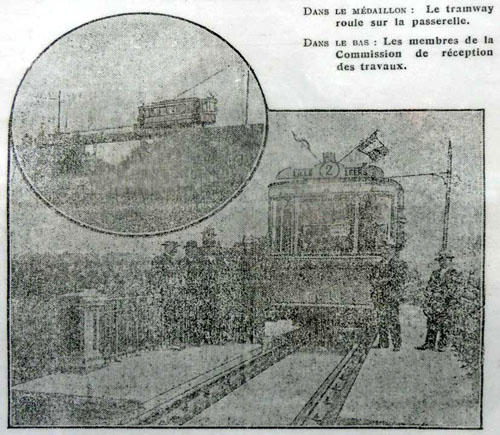

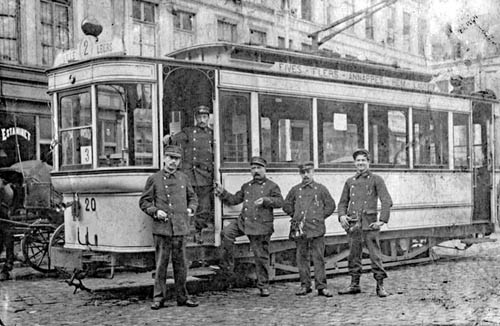

La photo qui suit, tirée du site dHistorihem, nous montre une fois encore la motrice 13 dans son état d’origine. Ici, elle vient de Hem et se dirige vers Leers.

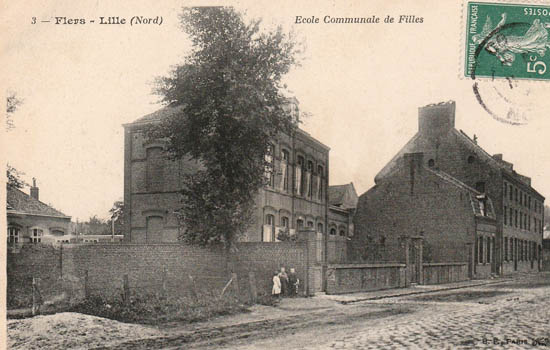

La photo suivante, prise dun peu plus loin dans le même sens, nous fait découvrir les premières maisons de Lannoy avec, au fond, l’hospice et l’institution St Charles. On remarque la largeur de la chaussée pavée et le double fil de contact au dessus de la voie.

Voici une autre vue, prise quelques dizaines de mètres plus loin en direction de Leers. Nous sommes à l’emplacement de l’ancienne porte de Lille, un des rares endroits où la largeur de la chaussée est suffisante pour autoriser l’éloignement des rails par rapport au trottoir et laisser ainsi un espace pour le stationnement. Nous approchons de l’église, dont on voit le clocher au second plan à droite, alors qu’au premier plan on découvre l’amorce d’un aiguillage qui dédouble la voie. A gauche l’ancienne rue des trois rois, aujourd’hui la rue de la Gendarmerie, et à droite la rue St Jacques qui na pas changé de nom.

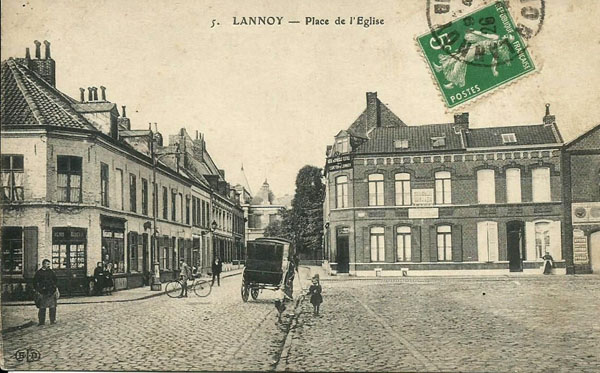

Avançons encore de quelques mètres. Nous sommes maintenant à hauteur de la place de l’église. La voie a repris place le long du trottoir de gauche. La circulation ne semble pas très dense ; les gens peuvent s’installer sur la chaussée pour prendre la pose. L’église est à notre droite. A gauche, la rue des religieuses, maintenant rue des martyrs de la résistance.

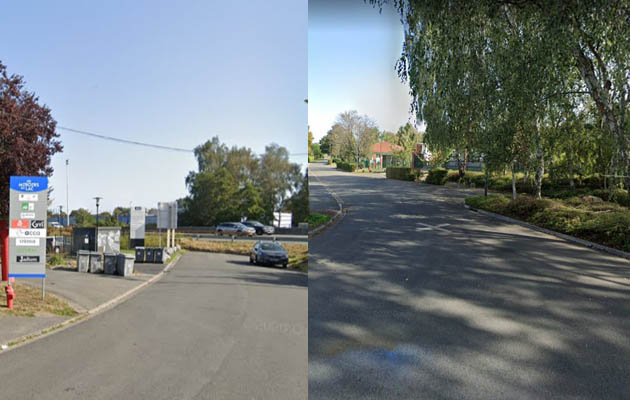

Nous continuons davancer dans la rue de Lille qui va faire coude brutal vers la gauche, le premier dune série pour la ligne de tramways. Nous voyons au fond une belle propriété, remplacée aujourd’hui par des immeubles neufs. La grille qu’on voit au fond à droite est celle du parc du château Jean de Lannoy.

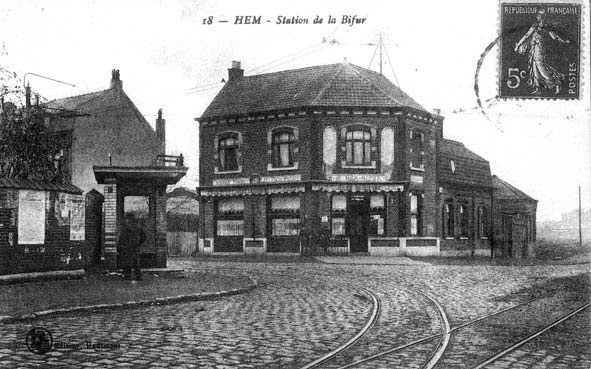

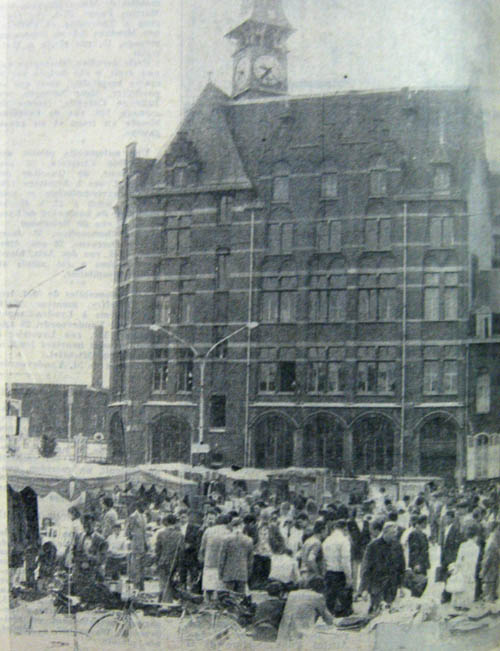

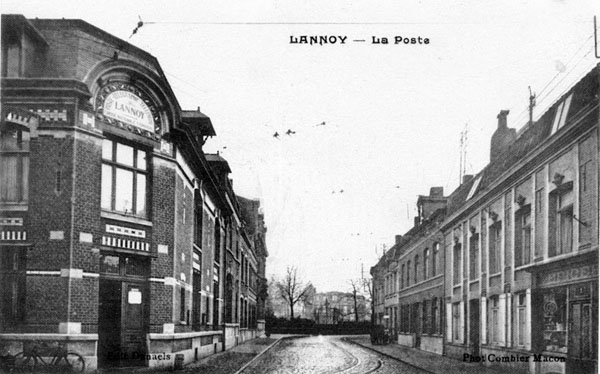

La vue suivante, prise en sens inverse nous montre l’extrémité de la rue de Lille après la courbe que nous venons de rencontrer. On y voit au premier plan à gauche la Poste et au fond le château Jean de Lannoy. La voie tourne à droite devant la poste pour s’engager dans la rue Royale, renommée depuis rue Nationale.

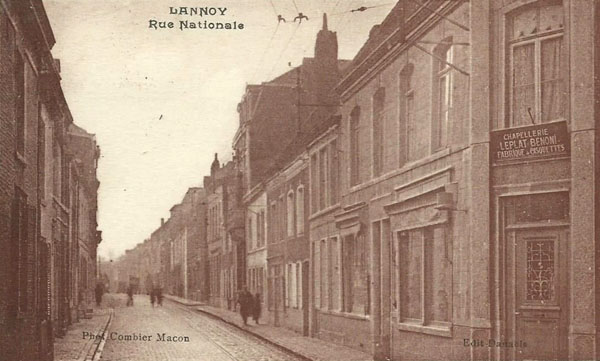

Nous poursuivons notre chemin dans cette dernière rue, où la photo suivante, prise vers Hem, nous montre la voie qui continue à suivre le trottoir de gauche. Dans cette rue étroite, il semble que croiser un tramway devait constituer un problème pour un lourd charroi….

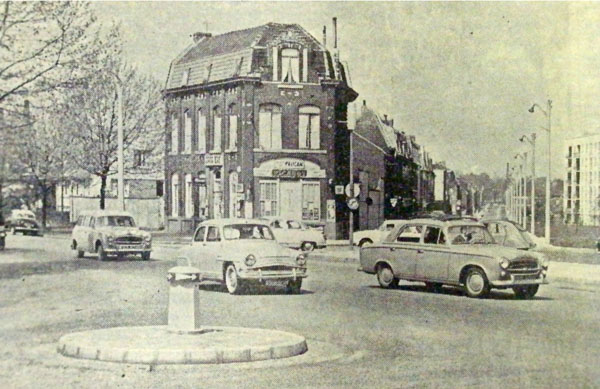

Au bout de la rue, la voie vire à droite pour rejoindre la rue des Bouchers en contournant une maison ancienne bien restaurée aujourd’hui.

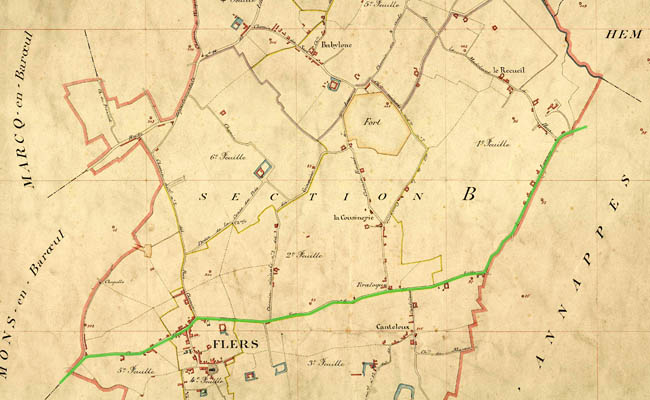

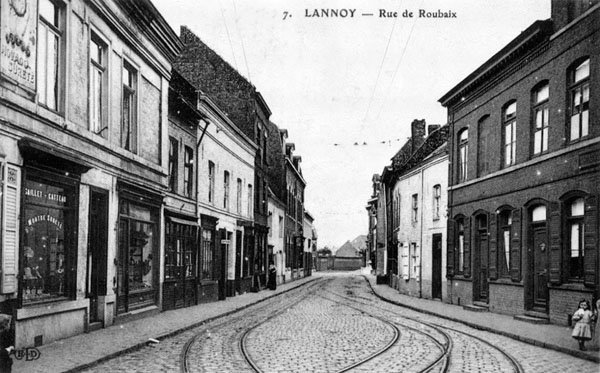

La ligne va suivre la rue des bouchers pendant une vingtaine de mètres en déployant une double voie, ainsi que nous pouvons le voir sur la photo qui suit, prise dans le sens opposé vers Hem, au temps des becs de gaz. La rue Nationale est au deuxième plan à gauche, alors qu’au premier plan à droite se trouve l’ancienne rue de Roubaix, aujourd’hui rue des trois frères Rémy. Tout au fond on distingue la rue des remparts, limite de Lannoy, et la cheminée de l’usine Boutemy. Remarquons la signalisation routière, redondante mais sommaire, car peinte directement sur les façades.

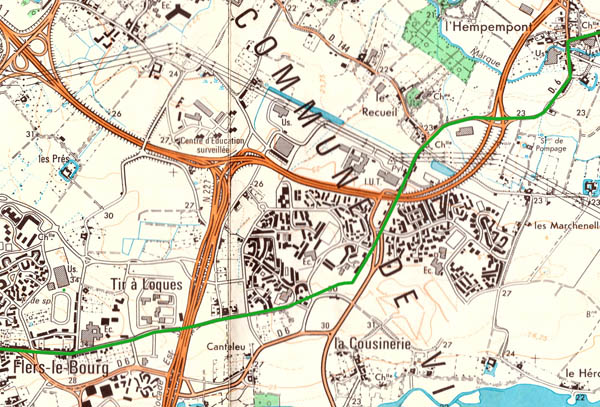

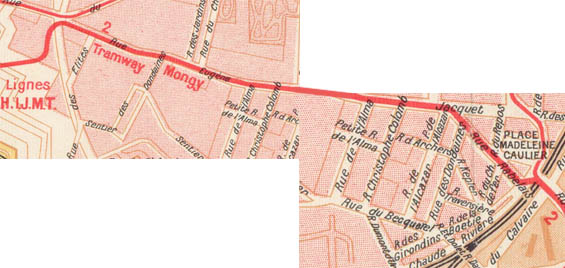

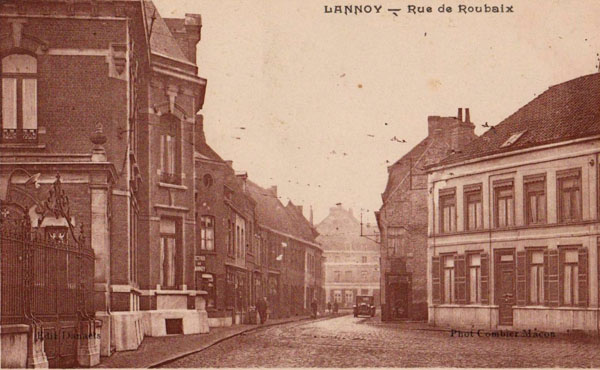

La ligne de tramways va donc suivre une contre-courbe à angle droit vers la gauche pour pénétrer dans cette rue des trois frères Rémy, où se trouvait l’octroi de Lannoy, qui la mène à Lys par la porte de Roubaix. La chaussée de cette courte rue supportait bon nombre de voies. La photo suivante nous montre en effet la ligne ELRT (Electrique Lille-Roubaix-Tourcoing) Lille-Leers, avec la pointe d’une aiguille située dans la courbe, qui croise puis rejoint, venant de la rue des bouchers à gauche, la ligne C Roubaix-Toufflers des TRT (Tramways de Roubaix-Tourcoing), qui, elle, se dirige vers la rue de Tournai à droite.

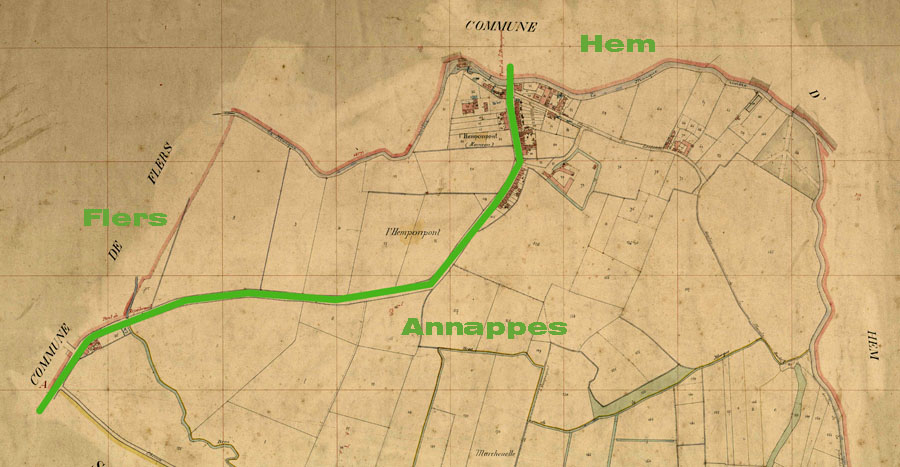

La photo suivante est prise en sens inverse. On y voit la voie commune aux deux compagnies effectuer son virage vers la gauche gauche pour sengager, en direction de Lys, dans la rue Jules Guesde, l’ancienne route départementale de Roubaix à Tournai et St Amand, avant de tourner à droite en direction de Leers. On voit sur le deuxième bâtiment à gauche la pancarte signalant l’octroi, alors que le bâtiment blanc à droite a aujourd’hui disparu. La belle maison au premier plan à gauche a, heureusement, été préservée jusqu’ici.

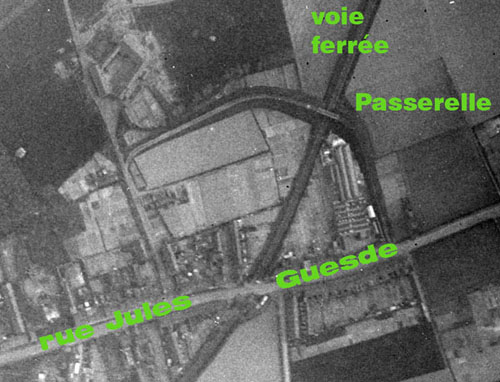

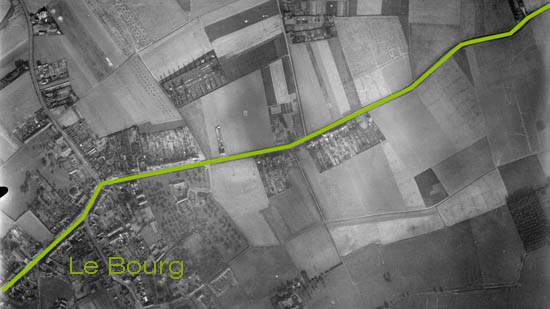

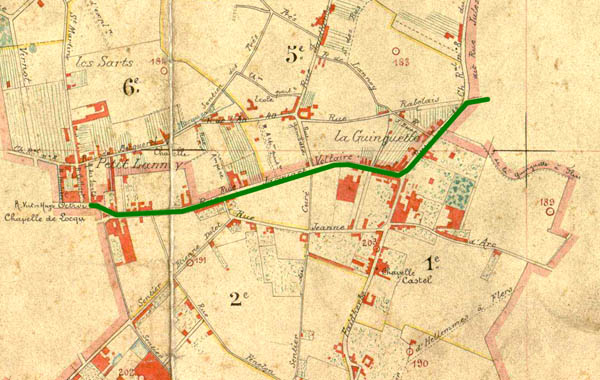

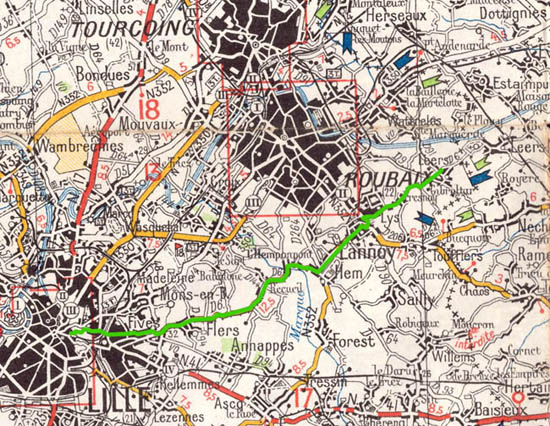

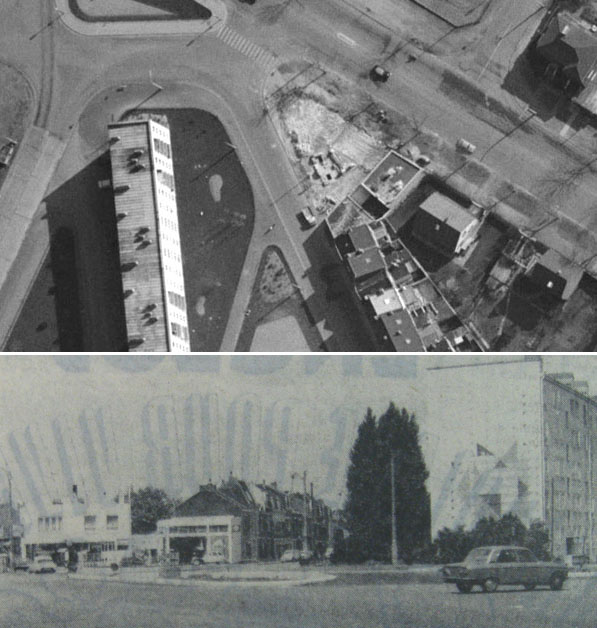

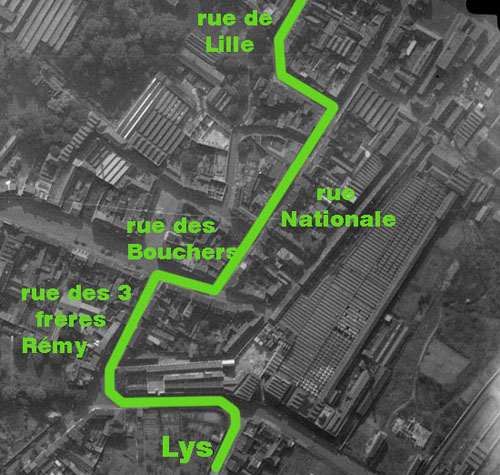

En résumé, voici une vue aérienne montrant les méandres suivis par la ligne dans Lannoy. Les voyageurs de lELRT devaient avoir l’estomac bien accroché !

A suivre…