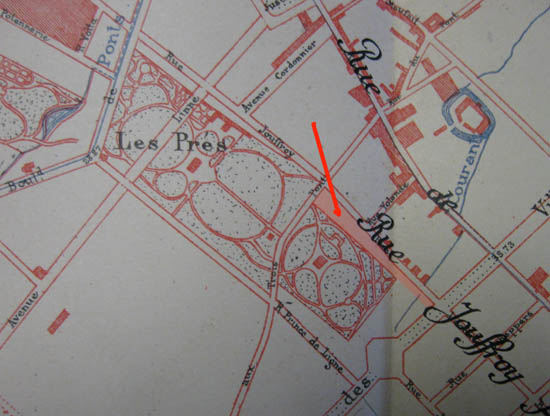

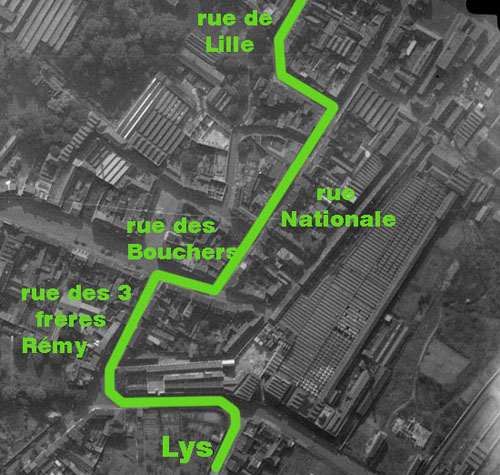

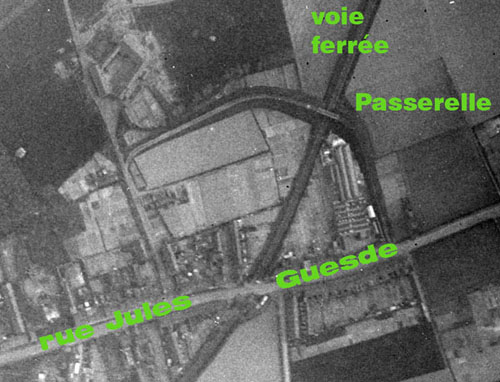

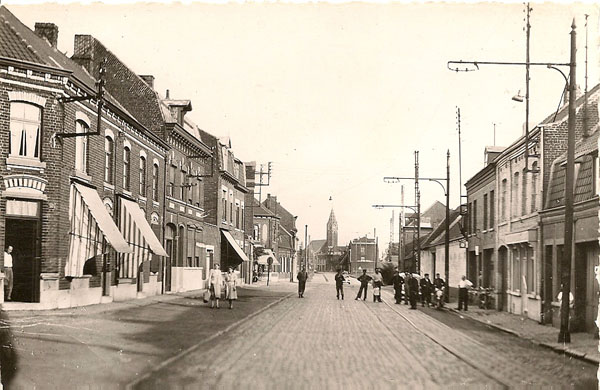

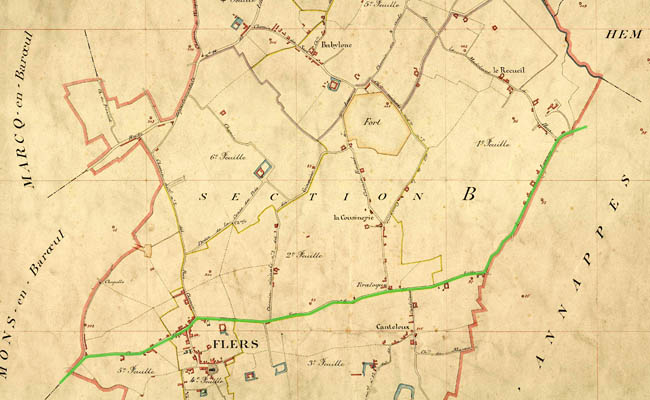

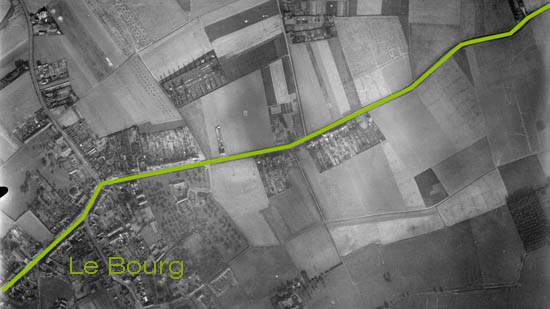

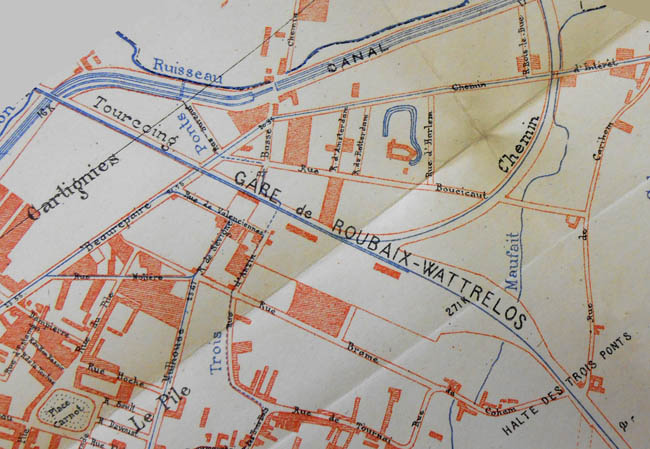

Soucieux d’avoir un accès plus direct aux régions charbonnières, on ouvre une ligne allant de Tourcoing à Somain, concédée à la compagnie du Nord-Est mais reprise presque tout de suite par la compagnie des chemins de fer du Nord. Sur cette ligne est installée la gare dite de Roubaix-Wattrelos qu’on situe finalement après beaucoup d’hésitations dans le quartier des trois ponts. Elle se situe non loin du canal et de la limite de Wattrelos, entre le boulevard de Beaurepaire et la rue de Carihem. C’est une gare d’embranchement (qui dessert plusieurs directions), avec une ligne qui se dirige vers Wattrelos et la frontière après avoir effectué un demi-tour sur elle-même, et une autre vers Orchies et Somain par Lys et Villeneuve-d’Ascq. Pour les roubaisiens, elle prend tout de suite le nom de gare du Pile.

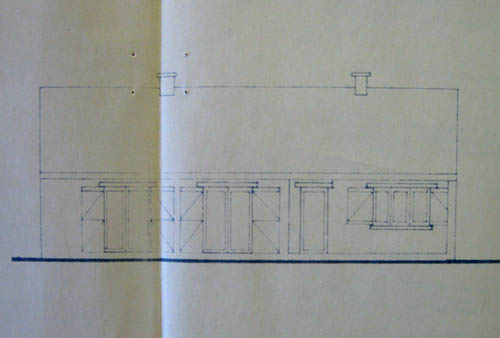

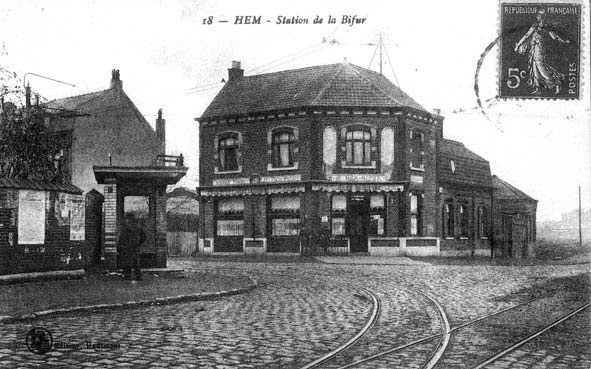

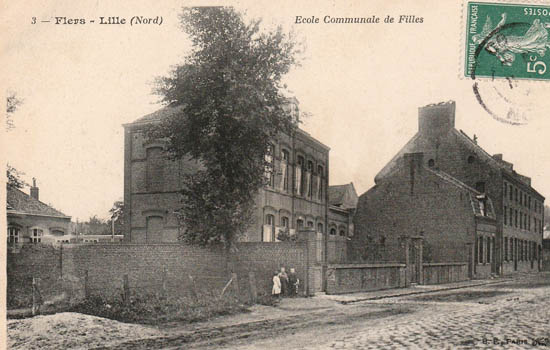

Le bâtiment des voyageurs de la gare du Pile est construite en 1878 sur le type courant des bâtiments voyageurs de la région. Il possède un corps central à trois portes comportant un étage, et deux corps latéraux bas à une seule porte. Mais les ailes en seront allongées en 1897 pour suivre l’importance du trafic : elles auront alors cinq portes chacune. Le chef de gare a son logement réservé à l’étage.

Par ailleurs, on construit une halle à marchandises importante, qui sera dédoublée ensuite, un quai de déchargement, ainsi qu’un bureau d’octroi et une cabine d’aiguillage surélevée. La photo nous montre le bâtiment-voyageurs au centre, à gauche le toit de l’abri de quai, et, au fond, la cabine d’aiguillage et la halle. Tout à fait à gauche, on aperçoit une locomotive à marchandises à l’arrêt, apparemment du type à marchandises Nord 040 à tender séparé, datant des années 1870.

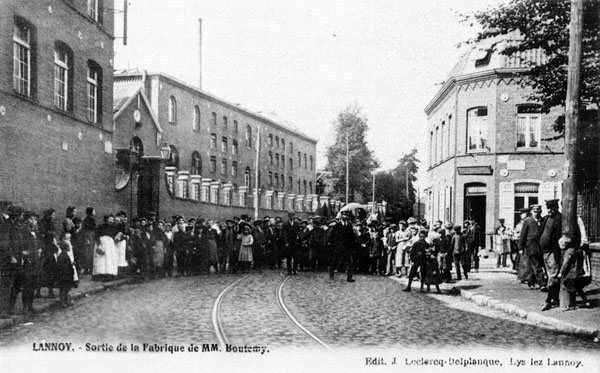

Côté voies, la gare ne dispose que de deux quais, protégés pour le premier par une marquise et un abri, desservant trois voies. En effet, elle n’est pas prévue pour un trafic voyageurs très fourni. Les voyageurs sont majoritairement à destination ou originaires de Herseaux par Wattrelos, ligne ouverte en 1900, mais aussi les différentes stations vers Villeneuve d’Ascq. En 1908, 52000 voyageurs empruntent les convois, en troisième classe dans 95 % des cas . Ce sont le plus souvent des ouvriers qui viennent travailler à Roubaix.

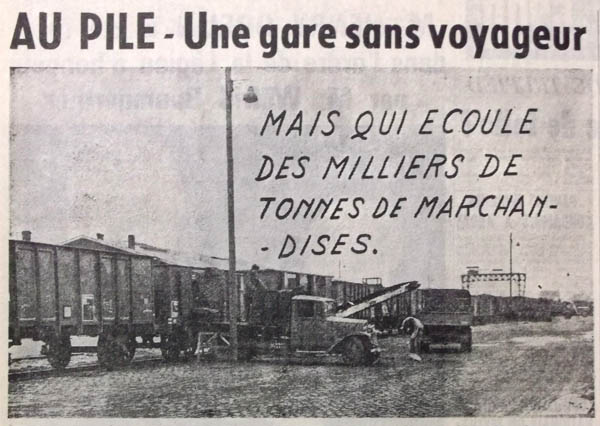

Cette situation ne dure pourtant pas car, durant la première guerre, la ligne de Somain est coupée par les allemands et celle de Herseaux est fermée au trafic voyageurs. La gare du Pile devient alors une gare sans voyageurs.

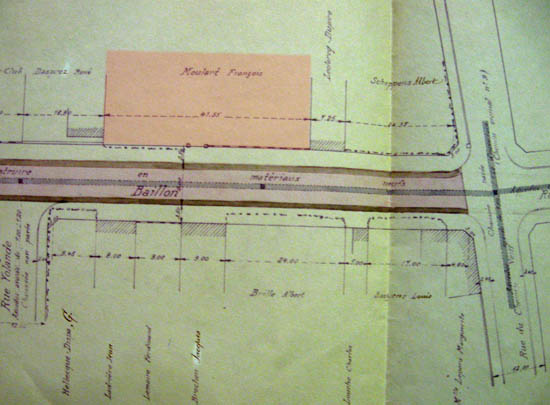

Par contre, la gare étant conçue essentiellement pour le traitement des marchandises, les installations correspondantes sont particulièrement importantes. Le faisceau des voies marchandises est particulièrement développé. Il comporte 6 voies de tri et des voies pour desservir le quai de déchargement et la halle, mais aussi des voies encadrant la cour aux marchandises, et d’autres desservant la cour aux charbons, assidûment fréquentée par les marchands locaux. Le faisceau comporte également une voie mère desservant des zones charbonnières particulières, louées aux négociants les plus importants. Les diverses entreprises situées près de la gare sont reliées au chemin de fer par des voies d’embranchement qui permettent chargements et déchargements direct.

Tout ceci sera complété ensuite par un accès au faisceau de voies réservé au tri postal, comportant 8 voies et deux voies de garages des rames en attente.

Tout ceci représente un trafic marchandises considérable : en 1947, la gare expédie des marchandises diverses (6800 wagons expédiés depuis la cour aux marchandises) mais aussi de nombreux colis. Dans l’autre sens, elle reçoit plus de 21 000 wagons et de nombreux colis, tout cela avec un effectif de 32 agents et un chef de gare. L’ensemble représente, en 1959, quatre trains à l’arrivée et trois au départ pour la station et les 37 embranchements desservant les usines des alentours.

Les manœuvres sont réalisées par les locomotives du dépôt de Tourcoing qui, après avoir assuré leur train jusqu’en gare, sont ensuite utilisées au tri et au placement des wagons sur les voies disponibles.

La photo qui suit, datée de 1949, donne une idée du trafic généré par la gare. On est surpris par le nombre et la taille des tas de charbons, par le nombre de wagons attendant d’être chargés ou déchargés, de la quantité de camions qui animaient le quartier toute la journée de leurs navettes incessantes…

Les deux voies centrales dans la cour des marchandises permettaient de charger ou de décharger deux fois plus de Wagons. La photo suivante montre qu’il suffisait d’approcher le camion devant la porte du wagon pour pouvoir opérer le transfert. Ici, on voit le marchand de charbon opérer la mise en sac directement sur le wagon avant de charger le plateau de son camion Renault. A l’époque, il fallait plusieurs camions pour vider un tombereau de 20 tonnes !

La photo suivante, prise dos au pont de Carihem en 1993, nous montre la gare vers la fin de son activité. On y remarque au centre des parcs à charbon envahis par la végétation, précédés de l’aiguille menant aux deux voies centrales de la cour des marchandises. A gauche, la voie mère menant aux parcs à charbon et aux embranchements de l’avenue Brame. Le sol est saturé de poussière de charbon. A droite au fond, on distingue la halle à marchandises et, plus près, une « sauterelle », tapis roulant mobile pour le chargement, abandonnée en position basse. La fin est proche !

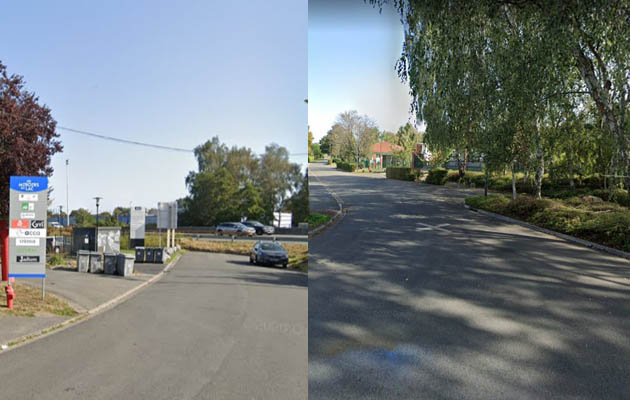

Aujourd’hui, le bâtiment des voyageurs a été vendu, les herbes folles ont pris possession des installations, et un chemin de promenade emprunte les emprises de la station.

Entre les traverses des voies de l’ancien faisceau marchandises poussent les bouleaux. La végétation est maîtresse du terrain.

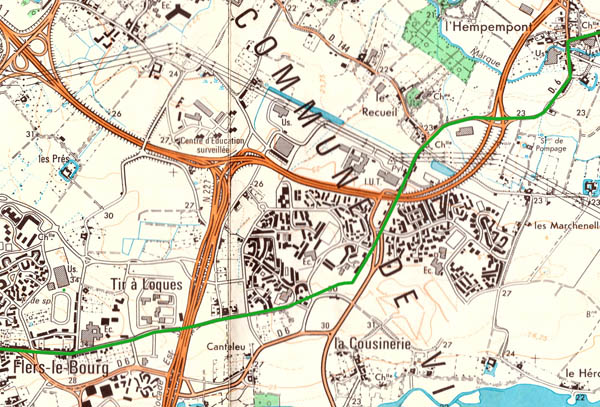

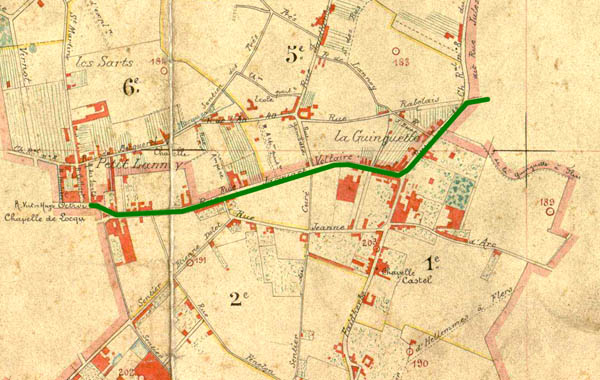

Les documents proviennent des archives municipales, des sites de la médiathèque de Roubaix et de l’Institut Géographique National.