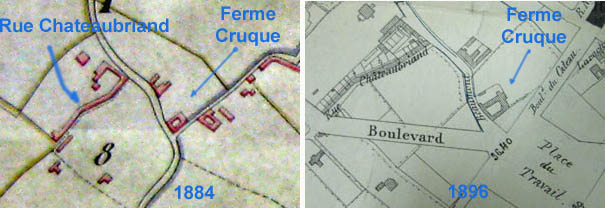

le Boulevard de Fourmies reste peu construit dans la première partie de son existence et, en particulier, dans la partie proche de la place du travail. La première numérotation en 1903 place les numéros 1 et 3 après la rue Messonnier, la première construction étant ensuite le numéro 23. A la suite de plusieurs renumérotations, ce numéro 23 semble avoir été érigé là où se trouve aujourd’hui une banque au numéro 63.

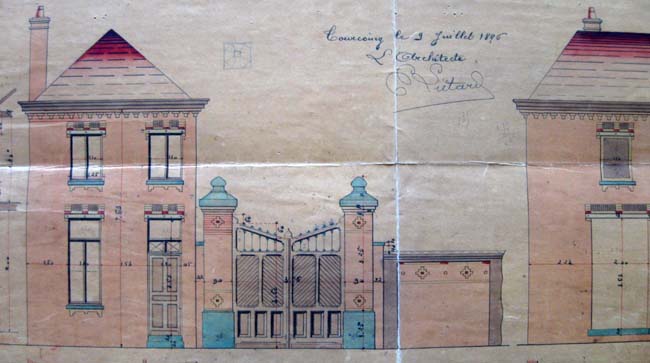

Aucune construction donc dans le haut du boulevard en 1922, alors que Fernand Devaleriola, habitant 29, rue des Fleurs, dépose une demande de permis de construire pour une maison, dont il joint le plan. La maison n’est apparemment pas bâtie immédiatement ; elle n’apparaît dans le Ravet-Anceau au numéro 3 qu’en 1929. Y habite alors un monsieur A Joëts.

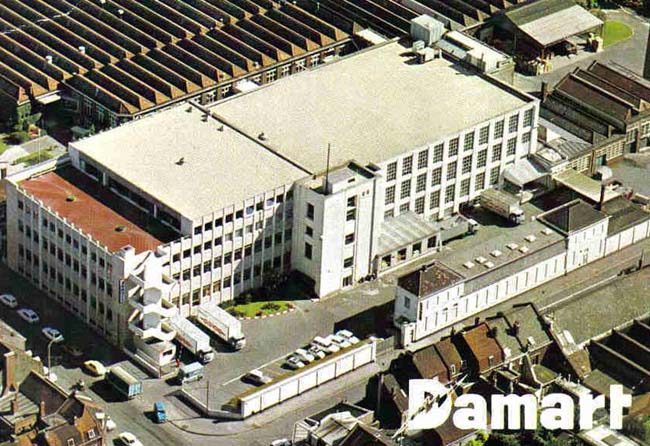

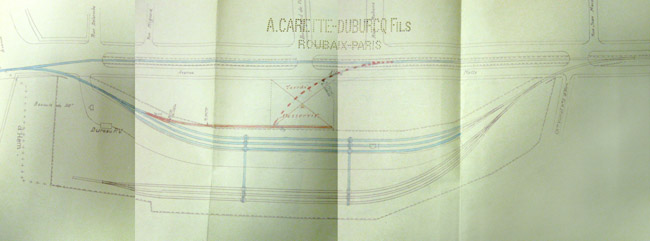

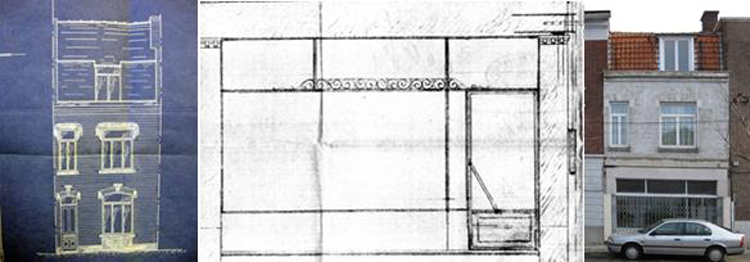

Le plan de 1922, le plan du magasin (Archives Municipales Roubaix) la vue 2011 (photo JPM)

Le plan de 1922, le plan du magasin (Archives Municipales Roubaix) la vue 2011 (photo JPM)

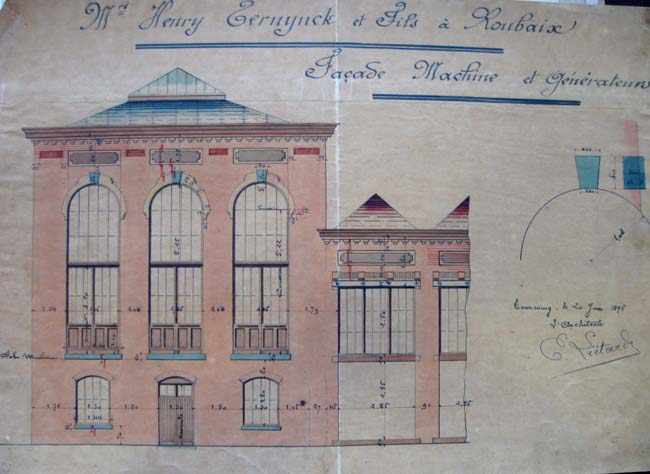

Le rez-de chaussée de cette maison d’habitation est ensuite convertie en magasin : Fernand Devaleriola demande en 1931 l’autorisation de cimenter la façade et d’y placer une vitrine. Il joint un plan de la future façade.

En 1932 et 1933, le Ravet-Anceau indique G.Depaepe au 3 bis, et A. Joëts, lingerie au 3 ter. En 1939, on trouve J.Claeys, et le magasin est maintenant une chemiserie. De1955 à 1961, on retrouve F. de Valeriola, et, cette fois, un magasin d’électricité. De 1965 à 1978 Mme Brame Jacqueline y tient un salon de coiffure pour dames. Le commerce disparaît peu après, puisqu’on n’en trouve plus trace à partir de 1983.

La photo actuelle montre bien le peu de modifications apportées à l’immeuble depuis 1931 : la vitrine est semblable, et la façade a peu évolué : les fenêtres ont été changées, et celle du second semble avoir été légèrement déplacée vers la droite.

Qui pourra donner quelques précisions sur cette maison et sur les commerces qu’elle a abrités ? A vos commentaires…

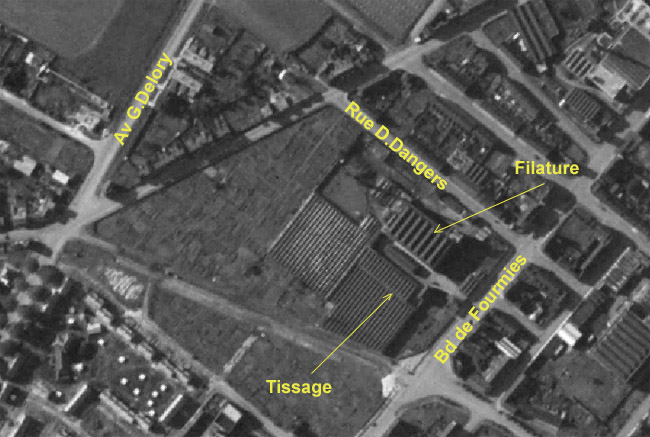

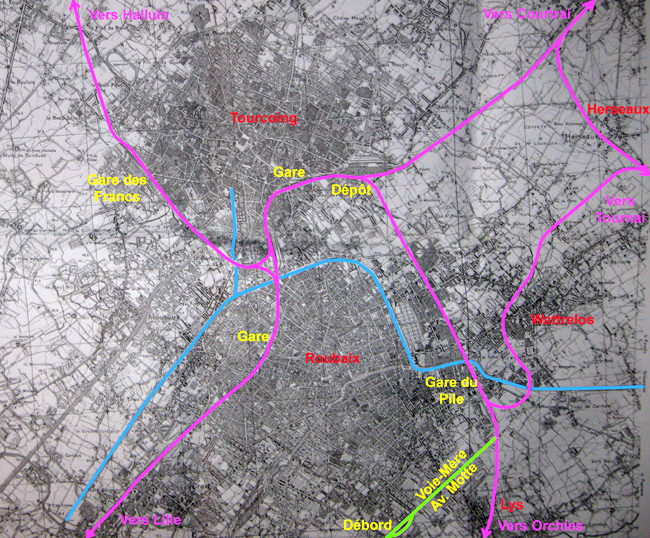

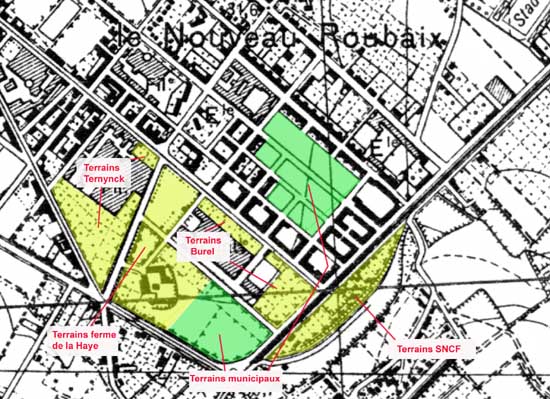

Photo archives municipales

Photo archives municipales