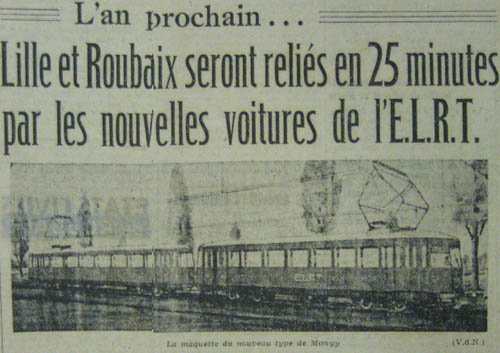

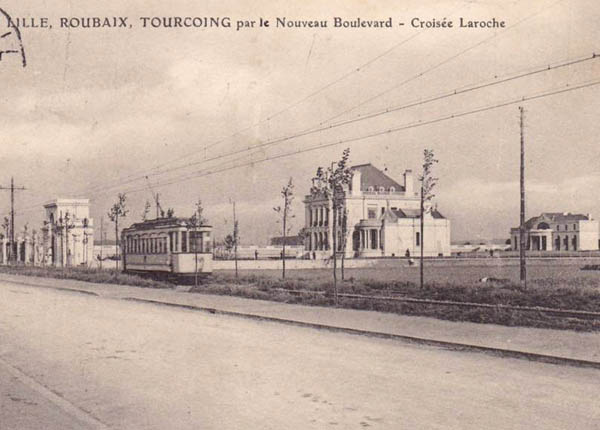

En 1980, l’agglomération Lilloise se dote d’une première ligne de métro, et tout le monde s’interroge sur l’avenir des transports en commun. On pense notamment à améliorer le service fourni par le Mongy. La grande question est de savoir s’il faut moderniser la ligne de tramway ou la remplacer par un métro. La municipalité roubaisienne, notamment, serait favorable au tramway, à pourvu qu’on en améliore la vitesse et le confort.

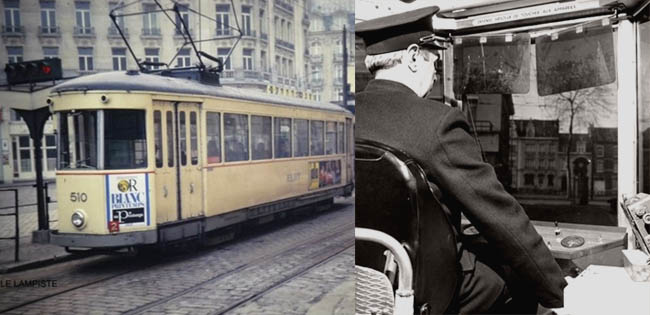

A cette époque, c’est le tour des motrices 500 d’arriver en fin de vie ; il faut les remplacer, mais l’incertitude qui pèse sur une éventuelle ligne de métro empêche d’envisager l’achat de tramways neufs. On se tourne prudemment vers une solution provisoire, la mise en service de matériel acheté d’occasion.

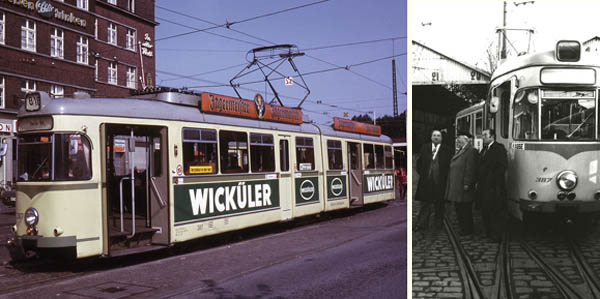

La SNELRT se procure en Allemagne, auprès de la ville de Hertem six motrices construites par la firme Düwag en 1954, pour renforcer, dans un premier temps, le service des 500. Les nouvelles motrices arrivent au dépôt de Marcq par la route.

Ces matériels en très bon état vont être sommairement adaptés et repeints aux couleurs de la compagnie. Cette livrée ne changera pas lorsque la SNELRT passera dans le giron de la COTRALI. Les motrices seront mis en service aussitôt les travaux effectués et donneront toute satisfaction en exploitation.

La deuxième photo est de M. Damide – origine Union des Voyageurs du Nord

La deuxième photo est de M. Damide – origine Union des Voyageurs du Nord

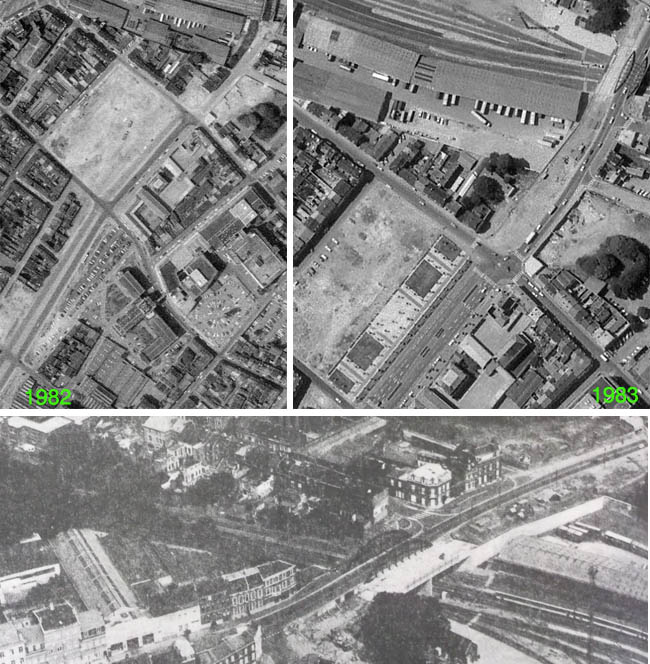

Le service de ces voitures étant jugé satisfaisant, on imagine de renouveler l’opération de manière à remplacer en totalité le parc des motrices anciennes. C’est ainsi que, dès 1982, on complète l’effectif en achetant à Hertem 20 motrices doubles articulées, du même constructeur. La capacité des nouvelles motrices permettrait d’accroître les capacités de la ligne. On les numérote dans la série 300, les acquisitions de départ ayant été complétées par la suite avec des voitures provenant d’autres villes d’Allemagne pour un total de 34 unités doubles. La photo suivante montre monsieur Notebart, le président de la communauté urbaine, venu au dépôt de Marcq voir les motrices nouvellement arrivées.

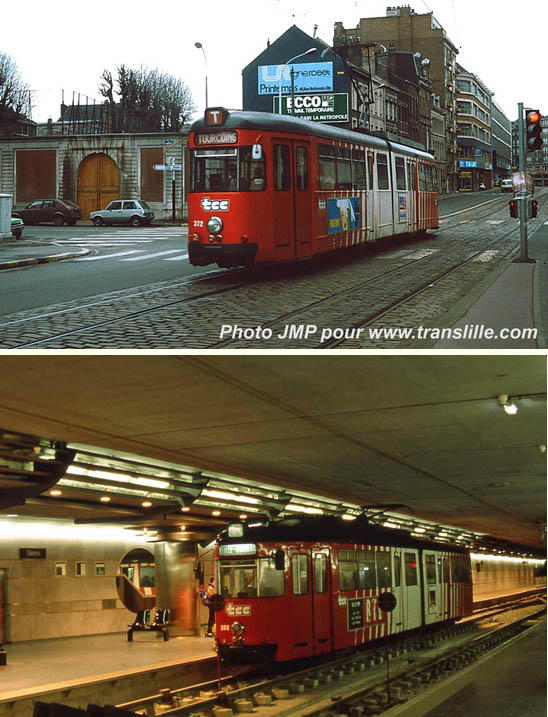

Il va falloir rénover l’intérieur des voitures et les repeindre extérieurement. Le service marketing des TCC veut en profiter pour rénover l’image de marque du Mongy, en faire un moyen de transport jeune et confortable. L’aménagement intérieur est mis au goût du jour avec des tissus et moquettes à la mode et, surtout, apparaît la magnifique livrée à rayures rouges et blanches qui transfigurera ces motrices. Cette livrée sera d’ailleurs progressivement étendue aux 6 motrices Düwag simples, puis à l’ensemble des bus.

Elles assurent leur service durant une vingtaine d’années, et laissent une impression de robustesse et de confort. Elles seront les dernières à utiliser à Lille le terminus du théâtre et inaugureront le souterrain les menant, à la gare, cohabitant quai à quai avec le métro.

Nos braves allemandes circuleront jusque dans la première moitié des années 90 où elles seront retirées du service pour faire place aux rames italiennes de la société Breda,.Elles prennent alors leur retraite, interdites de ligne par la tension de la caténaire qui passe de 600 à 750 volts pour alimenter les nouveaux trams italiens.

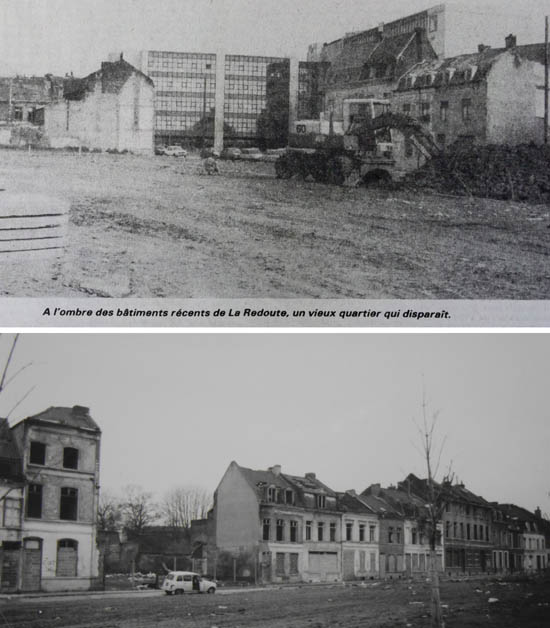

Finalement, ces voitures auront convenablement rendu le service qu’on leur demandait, c’est à dire assurer, à moindre coup, le service pendant la période où menaces et incertitudes s’accumulaient contre le Mongy. Elle disparaissent lorsque la décision est prise de pérenniser le tramway et de le moderniser complètement à coup de grands travaux.

Remerciements aux archives municipales de Roubaix. Les documents sans légende proviennent de www.Translille.com