En 1876, la municipalité roubaisienne décide de réunir sous le même toit, les cours académiques de dessin et les cours de perfectionnement du textile dispensés par la ville de Roubaix. Ces deux enseignements, disséminés jusqu’alors en divers locaux, sont donc regroupés en un seul endroit et sous la même direction.

Le 5 Aout 1881, une nouvelle loi paraît au Journal Officiel, et le 28 Novembre 1882, une Convention est signée entre l’Etat et la ville de Roubaix pour la construction d’une école.

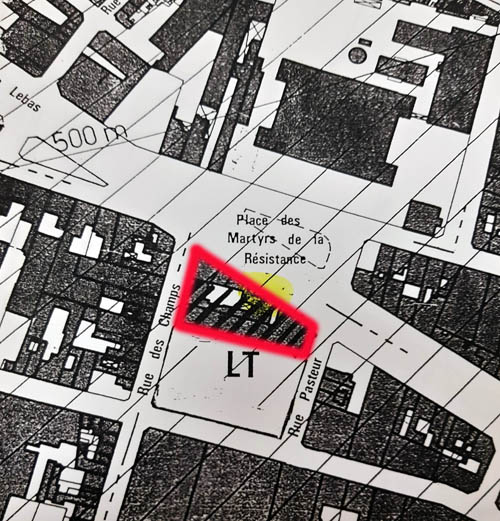

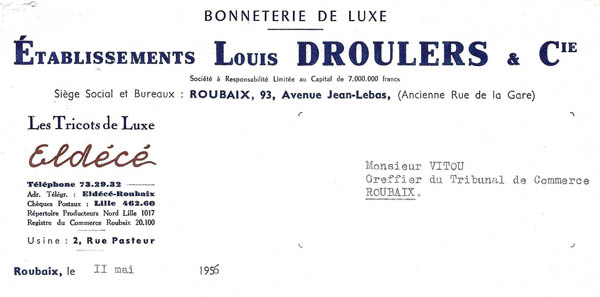

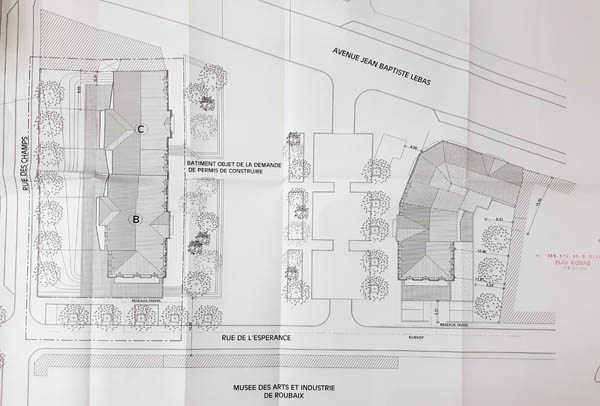

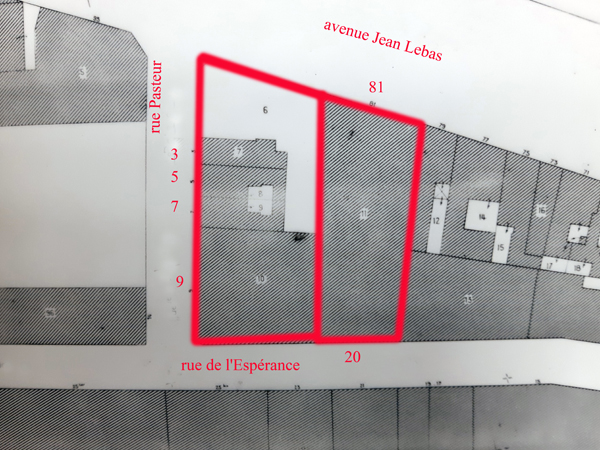

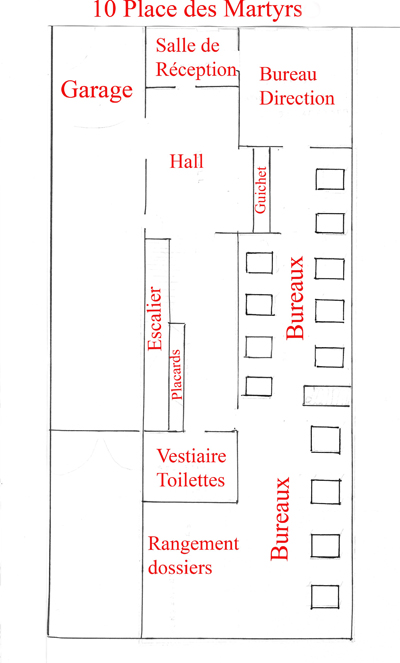

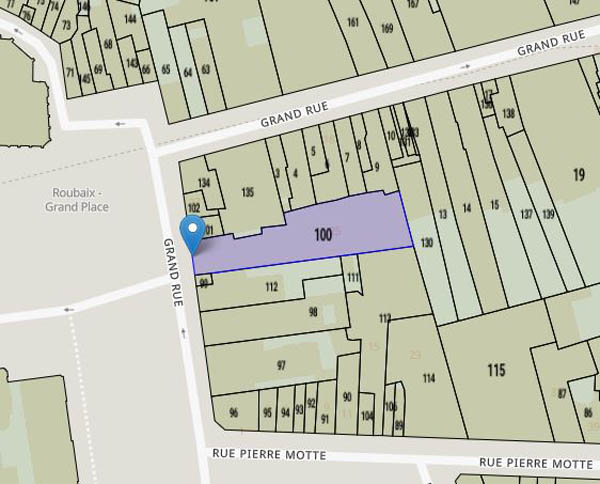

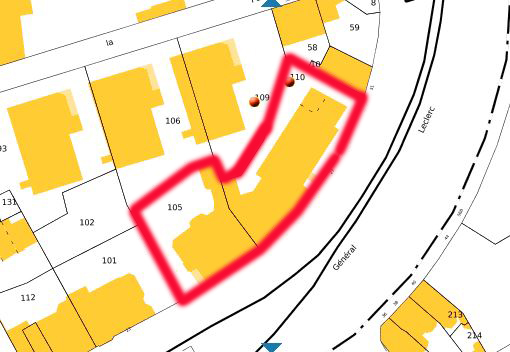

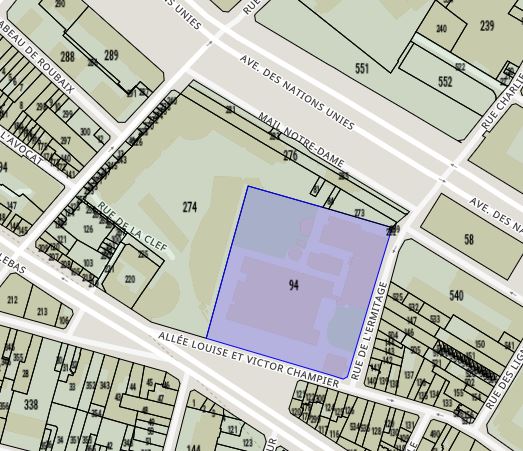

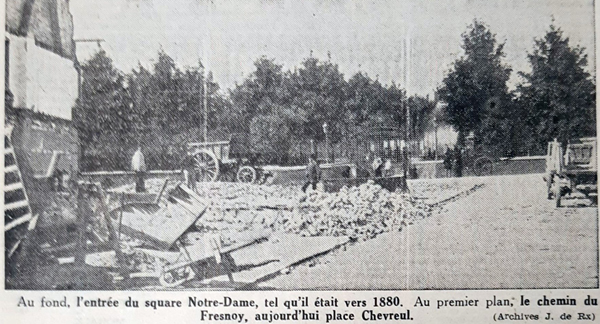

En 1882, le terrain choisi pour la construction, est le square Notre Dame qui se situe rue Nain dans le prolongement de la rue du Chemin de fer. C’est un terrain d’une superficie d’environ 1,5 ha. Aujourd’hui c’est la place des Martyrs de la Résistance, auparavant appelée place Chevreul.

Ce square était autrefois un cimetière qui a été ensuite déplacé le »long du pavé de Wattrelos » en 1850, actuellement Grande Rue ( c’est le cimetière de Roubaix que nous connaissons aujourd’hui ).

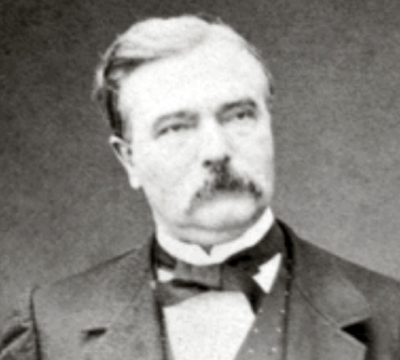

L’architecte Fernand Dutert est choisi en 1884 pour l’étude. Fernand est célèbre pour ses créations en fer ( des verrières comme la galerie du Muséum d’histoire naturelle à Paris ).

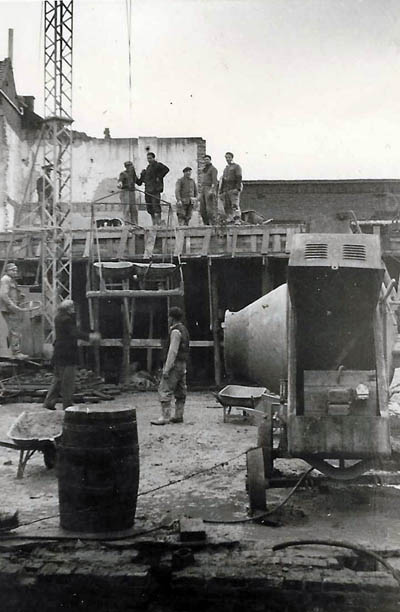

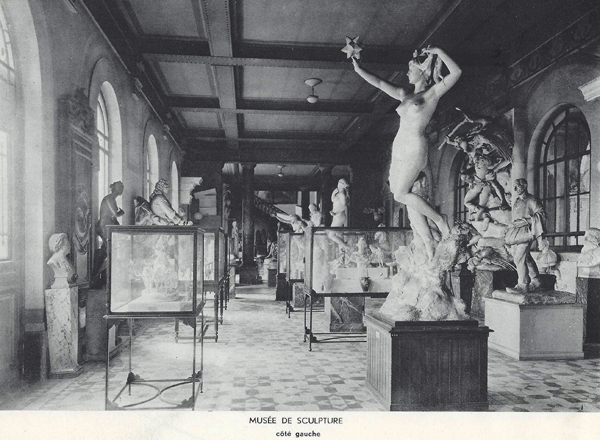

Fernand Dutert étudie avec des industriels et des artisans roubaisiens, la façon de concevoir le bâtiment pour un mariage heureux de l’esthétique et du fonctionnel. Un immense hall, un musée, une bibliothèque modèle pour l’époque, des serres et une animalerie sont prévues. L’appui de l’architecte Dutert est décisif dans le choix de Roubaix pour la création d’une école textile dans le Nord. Les travaux peuvent commencer.

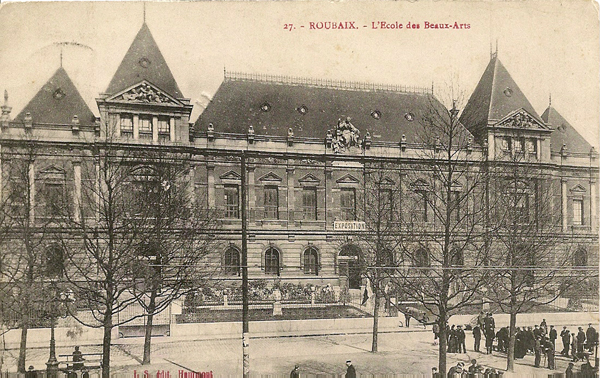

En 1889, s’ouvre l’ENAI : Ecole Nationale des Arts Industriels, que les roubaisiens vont appeler : « l’école des Beaux Arts ». Le premier directeur est Victor Champier, célèbre critique d’art, et fondateur de « la Revue des arts décoratifs ». Sa nomination marque à l’origine, une prédominance de l’art sur la technique, mais en 1921 l’école passe des Beaux Arts à l’enseignement technique.

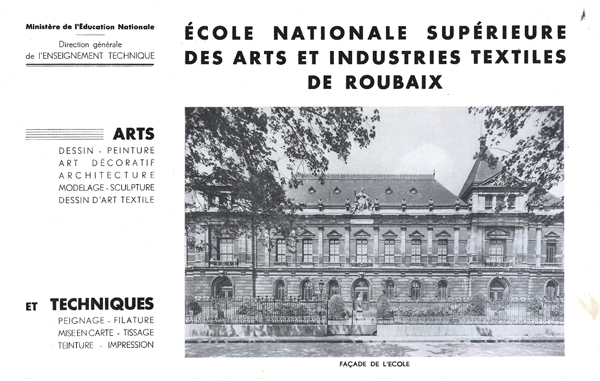

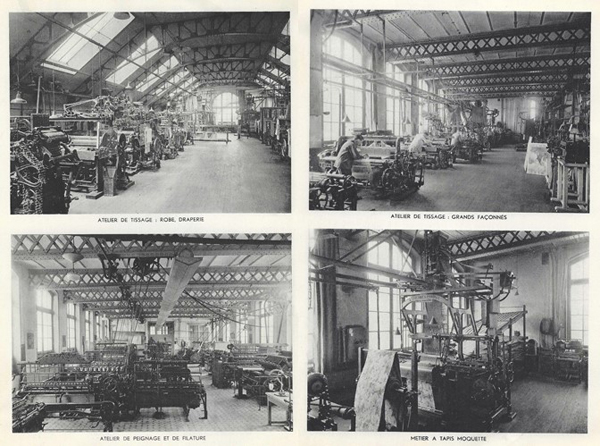

En 1921, l’ENAI devient donc l’ENSAIT, Ecole Nationale des Arts et Industrie Textile. A partir de cette époque, tous les directeurs nommés auront une formation technique.

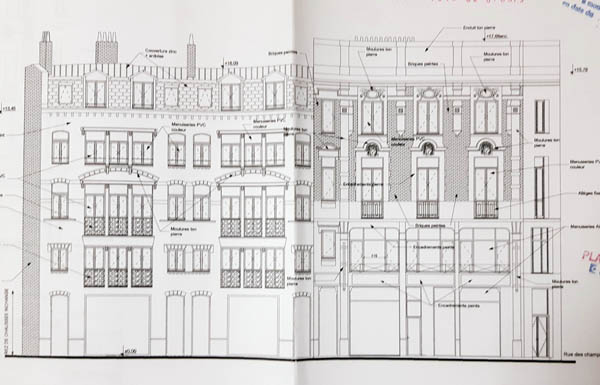

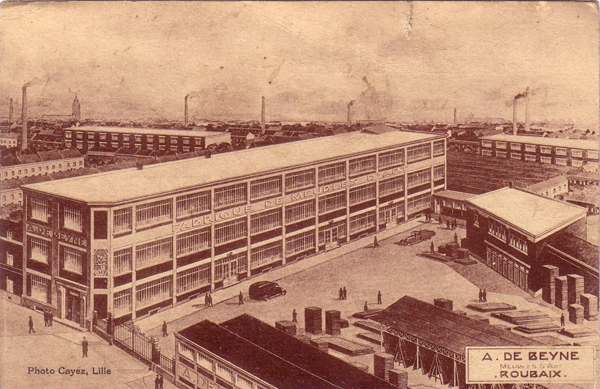

L’école comprend deux corps de bâtiment dédiés, l’un à l’enseignement des arts, l’autre à celui des techniques textiles, le tout entouré de vastes pelouses, de parterres de fleurs et d’arbres d’essence diverses.

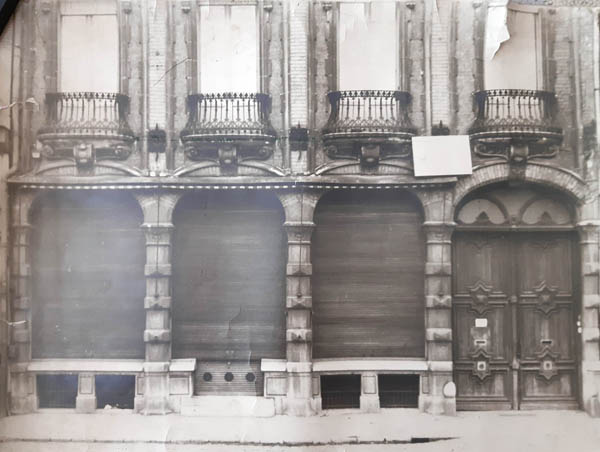

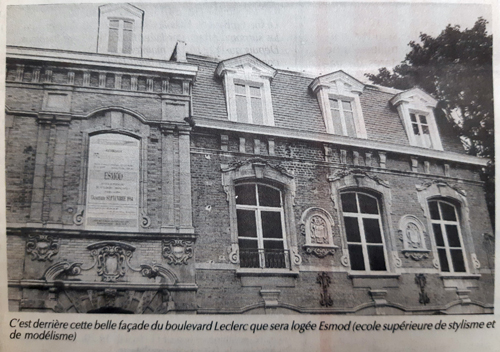

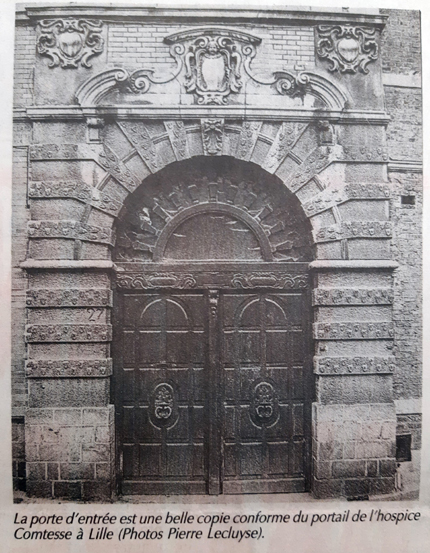

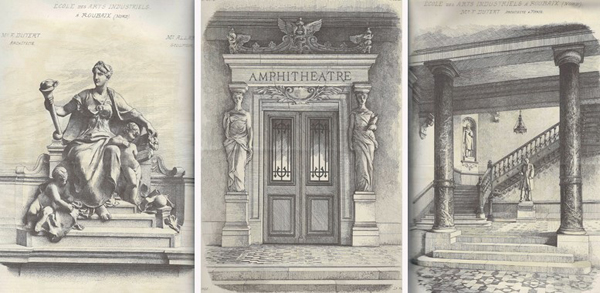

La façade principale sur laquelle s’ouvre les entrées des musées, de la bibliothèque et de la salle de conférence, est couronnée au centre, d’une sculpture : « l’Art Industriel », et aux extrémités, de deux frontons représentant, les Arts et les Sciences. L’ensemble constitue une œuvre architecturale du plus heureux effet. L’agencement des locaux répond aux minutieuses exigences des enseignements.

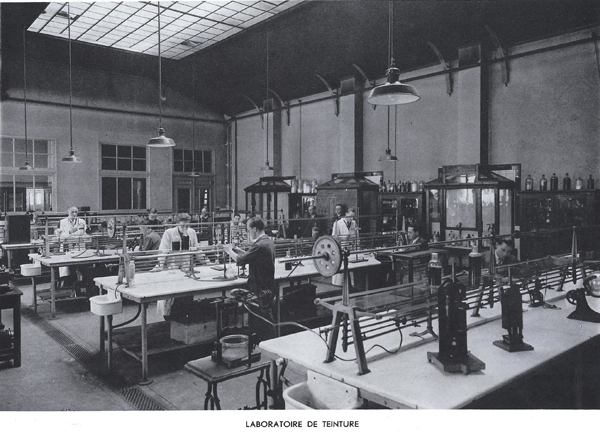

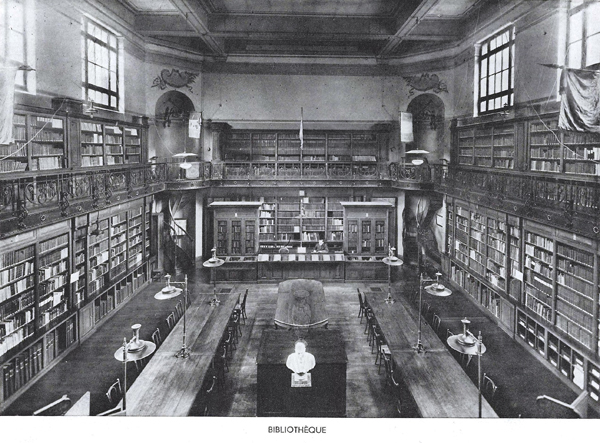

Pour répondre à la loi de 1882, l’organisation matérielle de l’école comprend : des ateliers de dessin, peinture et sculpture, des laboratoires de physique, chimie, d’électricité et de teinture, des ateliers de peignage, tissage, filature, teinture et impression, des salles de collections technologiques, de machines et d’appareils de démonstration, une magnifique bibliothèque de plus de 15.000 volumes, un musée d’art et un musée des tissus, une salle de conférence pouvant contenir 600 personnes.

La construction jumelée d’une bibliothèque municipale et d’un centre d’instruction est inhabituelle pour l’époque. Sa situation géographique au sein même de l’école est privilégiée car centrale et donc directement accessible au public. Elle est néanmoins éloignée des ateliers bruyants.

Pendant des décennies, l’ENSAIT va former des centaines d’ingénieurs.

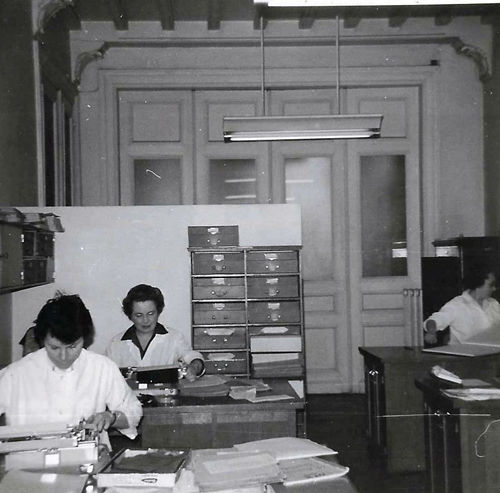

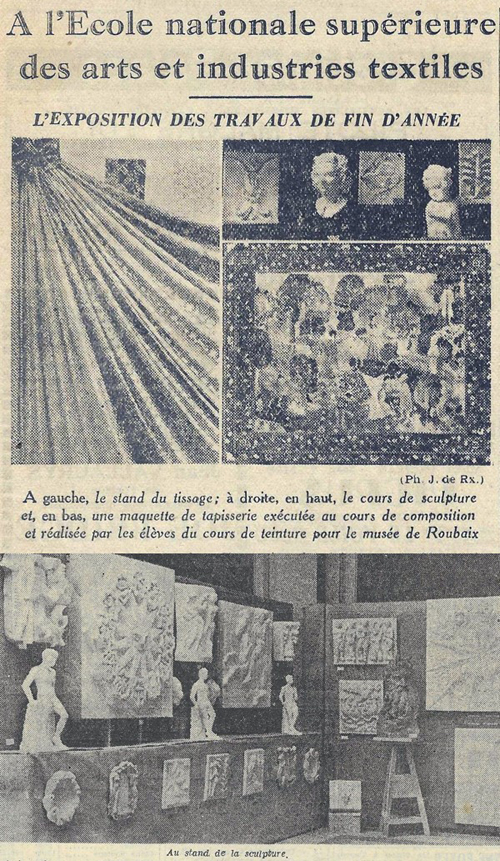

L’ENSAIT présente, chaque année, dès les années 1940, les travaux des élèves, lors d’une exposition dans le hall d’honneur qui regroupe et met en valeur toutes les connaissances nécessaires aux élèves, pour arriver au stade définitif de leur travail. L’exposition fait honneur à l’école, à son directeur, ses professeurs, aussi dévoués que compétents, qui continuent ensemble la tâche entreprise par leurs prédécesseurs.

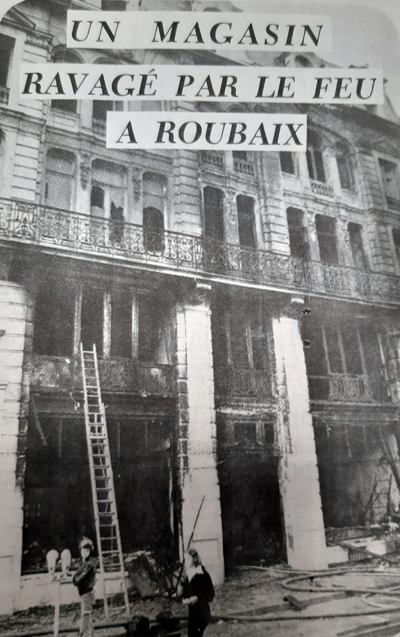

Comme tous les musées nationaux, le musée de Roubaix ferme pendant la seconde guerre mondiale. A la libération, le Musée National de Roubaix ne rouvrira pas, car les collections sont considérées comme démodées. Il est alors déclassé par l’Etat et les collections sont abandonnées dans l’Ensait. Quant à la Bibliothèque de l’ENSAIT elle s’établit rue du château.

En 1955, Fernand Florquin, président de l’association des anciens élèves de l’ENSAIT, est nommé officier de la légion d’honneur. Il a succédé au maître J.J. Weerts en 1927 et a consacré, pendant plus d’un demi-siècle, tous ses loisirs au développement et au renom de cette fabuleuse institution, avec une compétence remarquable.

à suivre . . .

Remerciements aux archives municipales

.