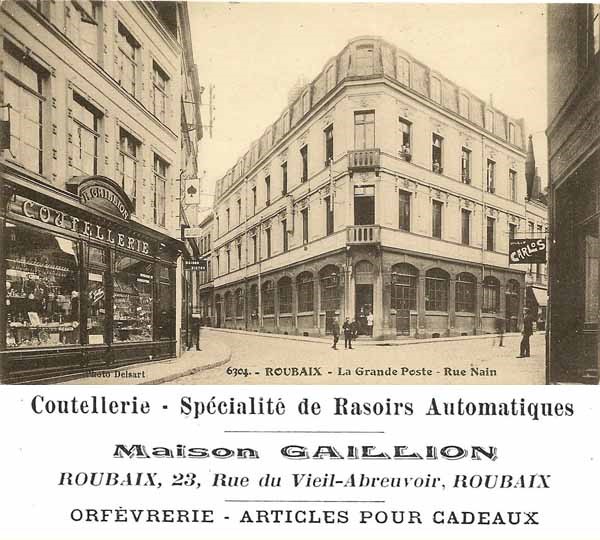

Depuis des décennies, le 23 de la rue du Vieil Abreuvoir à Roubaix ( à deux pas de la rue Nain ) a toujours été occupé par une coutellerie ; dans les années 1900-1910, c’est le commerce de M Gaillion.

Interroger le passé pour comprendre le présent et préparer l'avenir

Depuis des décennies, le 23 de la rue du Vieil Abreuvoir à Roubaix ( à deux pas de la rue Nain ) a toujours été occupé par une coutellerie ; dans les années 1900-1910, c’est le commerce de M Gaillion.

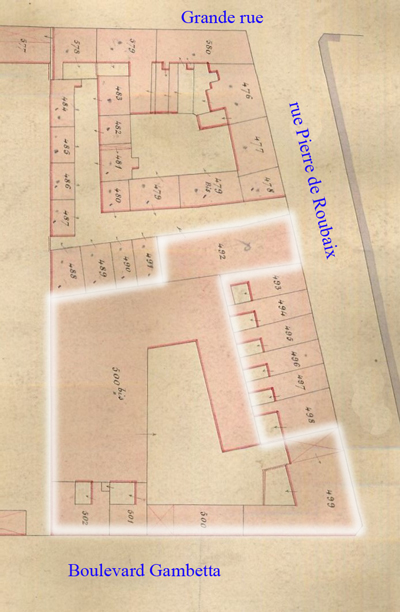

L’entreprise Fourniez Gadenne, créée en 1847, se situe boulevard Gambetta à Roubaix, juste à l’angle de la rue Pierre de Roubaix. La société appartient à Adolphe Fourniez et son épouse Marie, née Gadenne.

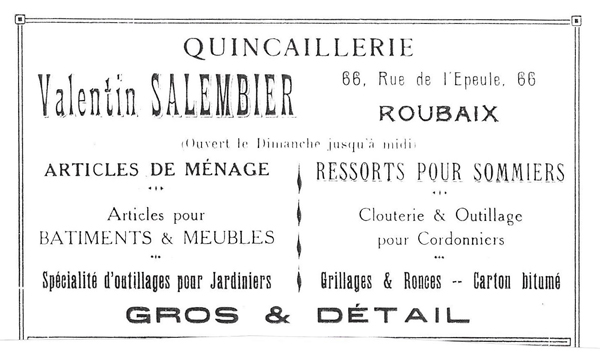

Depuis des décennies, le 66 rue de l’Epeule à Roubaix, a toujours été occupé par une quincaillerie. Dans les années 1900-1910 le magasin est tenu par Valentin Salembier.

En 1927, Isidore Gamin et son épouse Jeanne, née Thomas, reprennent le commerce. Continuer la lecture de « Quincaillerie Gamin »

A la fin des années 1950, se construit un petit immeuble, au 75 rue Charles Fourier à Roubaix, composé de 9 appartements sur 3 étages. Le rez de chaussée est réservé à des cellules commerciales, dont une partie au 75 77 rue Charles Fourier et une partie au 134 136 rue Horace Vernet.

A la fin des années 1930, Jean Raquet reprend un magasin de tissus pour ameublement au 98 rue de Lannoy à Roubaix, à l’angle de la rue Saint Jean. En 1943, il demande à son architecte M Spender, place de la Gare, d’établir un projet de rénovation de son magasin à l’enseigne « Au Décor ». Continuer la lecture de « Au Décor »

André Debril crée son commerce de droguerie, au 81 rue de l’Epeule à Roubaix, en 1949, à l’emplacement d’un estaminet tenu auparavant par Mr Jouveneaux. La droguerie Debril propose une multitude de produits pour sa clientèle locale : teintures pour vêtements, détachants, peintures, pinceaux, produits d’entretien, nappes, petit outillage etc. André et son épouse habitent à l’étage.

La manufacture des deux gendarmes est une fabrique de linge de maison. Elle produit des serviettes (en tissu éponge et nids d’abeilles), draps de bain, gants de toilette, serviettes hygiéniques, tapis de bains.

Une impasse est une sente, très longue, composée de nombreuses maisons bâties en rangée, ( des basses toitures ) dans une ruelle non pavée en terre battue, et en cul de sac.

L’impasse roubaisienne la plus connue est l’impasse Ingouville. Ce lotissement est tristement célèbre, car régulièrement rénové et régulièrement saccagé.

L’impasse Ingouville se situe dans un carré de maisons compris entre la rue de Beaurewaert, la rue Jules Guesde, la rue des Fossés et la rue de Saint Amand, soit au total 123 maisons, sur un terrain immense d’une superficie de 14.913 m2. Continuer la lecture de « Impasse Ingouville »

Pierre et Élise Motte habitent au 24 Place de la Liberté, dans les années 1850 :une grande bâtisse construite sur 3 niveaux sur un terrain de 1800 m2. Pierre décède en 1871. Sa veuve cède la filature peu de temps après, et se consacre aux œuvres charitables. Elle conserve son domicile du 24 place de la Liberté. Désireuse de venir en aide aux roubaisiens défavorisés, elle fait venir à Roubaix, en 1886, les religieuses du Très Saint Sauveur, aussi appelées sœurs de Niederbroon car cet ordre a été fondé dans cette ville alsacienne. Les sœurs du Très Saint Sauveur sont une congrégation religieuse féminine enseignante et hospitalière de droit pontifical. Leur mission est d’apporter les soins à domicile et de soulager les roubaisiens de la misère et de la pauvreté. Continuer la lecture de « 24 Place de la Liberté »

La Maison Louis Lecomte est fondée en 1868, au 26 Place de la Liberté. C’est une épicerie, alimentation générale ; la surface de vente importante, d’environ 300 m2, permet de développer des gammes de produits complémentaires, comme la graineterie ( graines potagères et de fleurs ) les engrais, la nourriture pour oiseaux ( pigeons perroquets …) et même la torréfaction de cafés.

Dans les années 1950, Mrs Horent et Van Den Bruwaene, les gendres de Louis Lecomte lui succèdent à la tête de la SARL. Continuer la lecture de « La Maison Louis Lecomte »