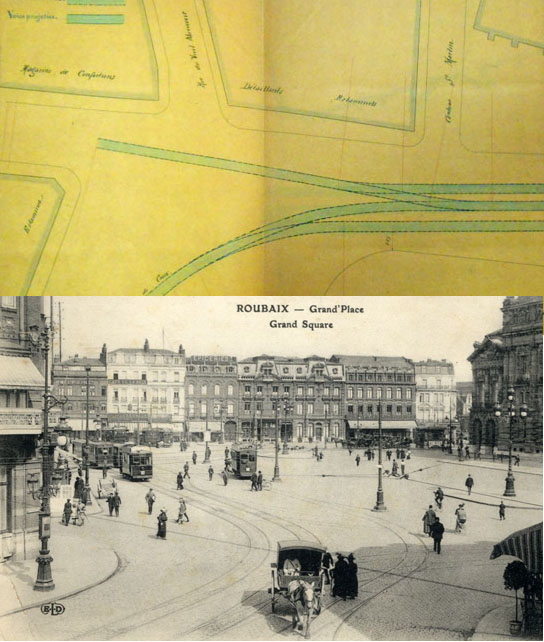

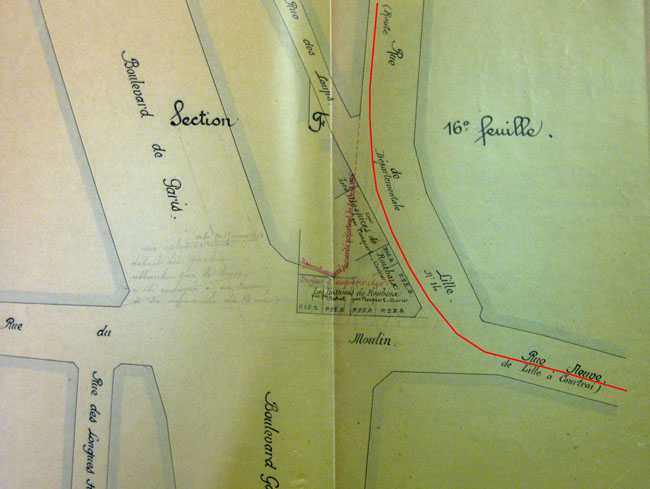

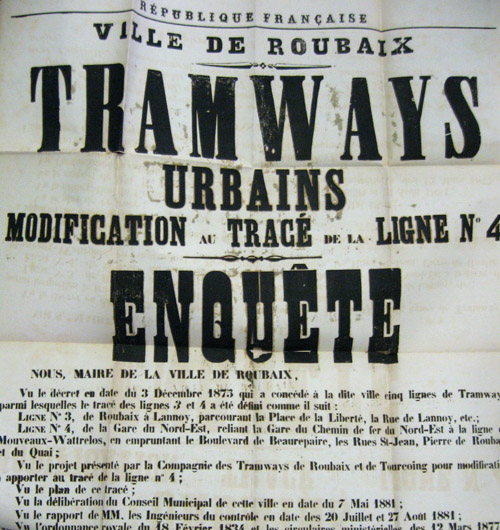

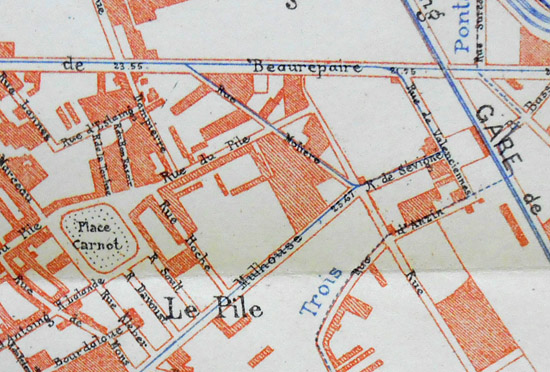

Le premier projet de tramways pour Roubaix Tourcoing, matérialisé en 1875 par un cahier des charges, prévoit notamment une ligne numéro 4 dénommée de la gare du Nord-Est reliant la gare principale de Roubaix à celle du Pile. Son trajet emprunterait le tracé de la ligne 1 bis jusqu’à la grand place, puis la grand rue, les rues du Quai, Pierre de Roubaix, St Jean et Beaurepaire. Cette ligne n’est pas réalisée en même temps que les autres, et le premier réseau se borne en 1877 à trois lignes.

Mais l’idée n’est pas oubliée par la municipalité et, il est remis à jour en 1881 et, pour désengorger le début de la grand rue, on penche plutôt pour un parcours par la rues Pierre Motte et le pont de l’Union , du coq Français et St Jean.

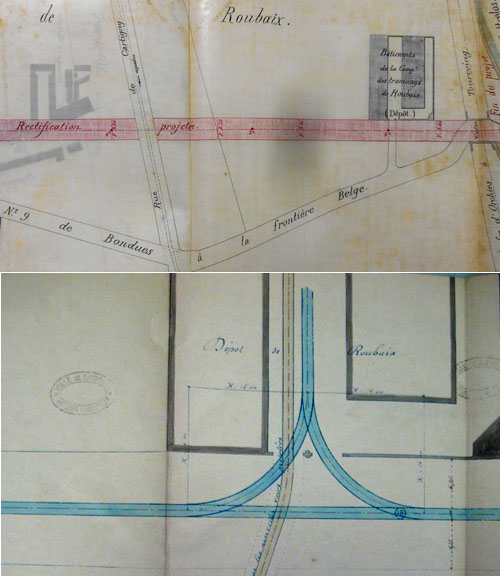

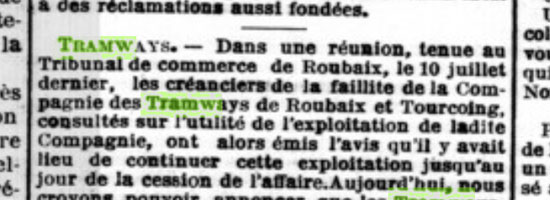

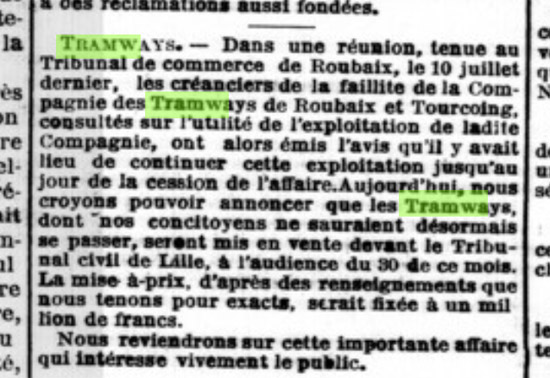

La réalisation de la ligne ne suit pas par suite des difficultés financières de la compagnie. Ces difficultés débouchent même en 1881 par une faillite. Un syndic nommé alors se borne à exploiter les lignes existantes, et les travaux de construction des lignes supplémentaires restent au point mort, au grand regret de la municipalité.

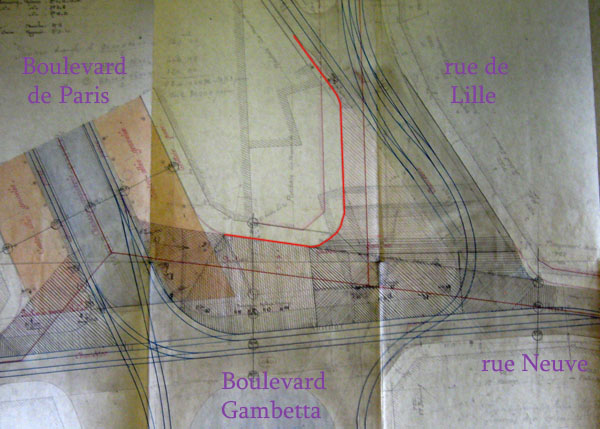

En attendant, on continue à modifier les projets. En 1892, les discussions aboutissent à un parcours par la rue Pierre Motte, le boulevard Gambetta, la rue de Lannoy, le boulevard de Belfort, celui de Beaurepaire et la rue de Valenciennes.

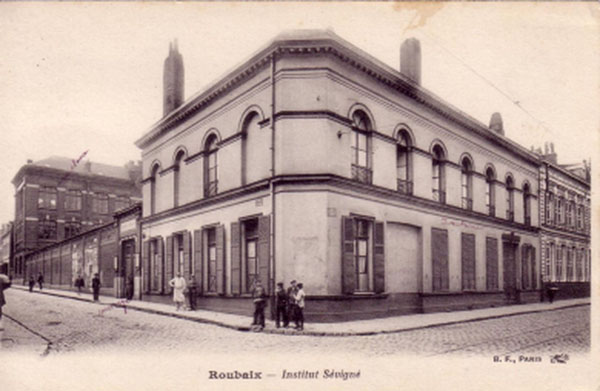

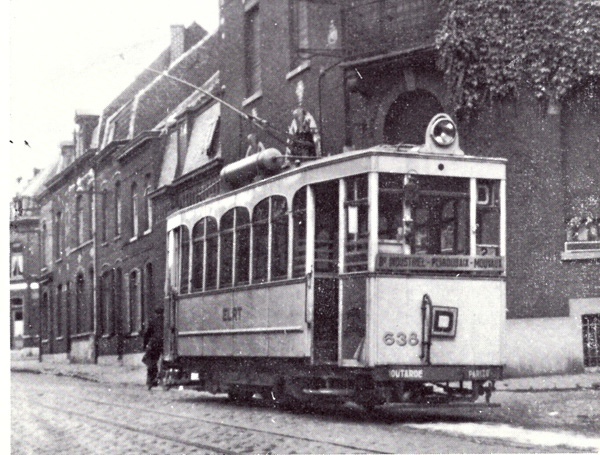

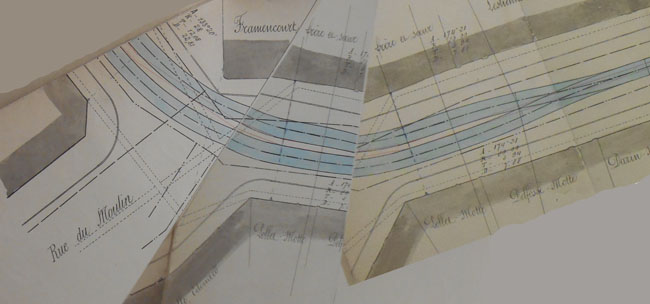

En 1894 une nouvelle compagnie inaugure un nouveau mode de traction par l’électricité et renouvelle les voies qui passent à l’écartement métrique. La ligne numéro 4 est enfin mise en service, et la municipalité réclame sa prolongation jusqu’à la Gare du Nord. Nouvelle modification en 1899 qui concerne la fin du parcours qui emprunte les rues Molière et de Sévigné pour rejoindre le boulevard de Beaurepaire par la rue de Valenciennes et continuer jusqu’à la place de Leers en prenant l’indice 7 et la dénomination « Ligne de Leers ».

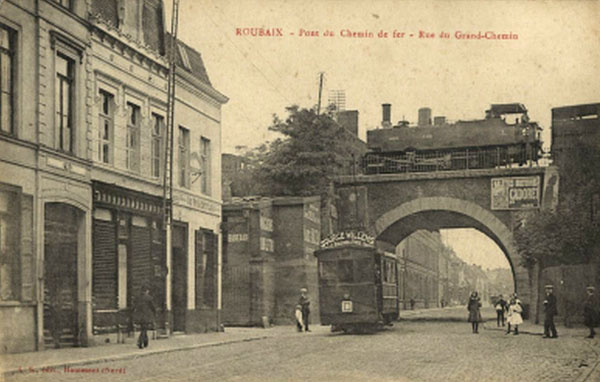

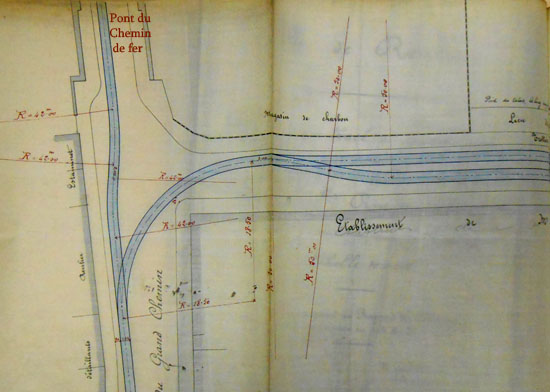

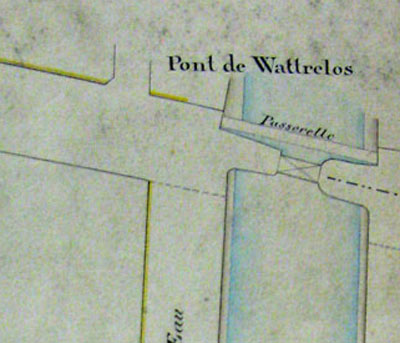

Pourtant, la ligne est coupée à la traversée de la voie de chemin de fer, et les voyageurs doivent poursuivre à pied pour trouver une correspondance de l’autre côté du passage à niveau.

La ligne va prendre l’indice H en 1905. Elle disparaît en 1936, confondue avec la ligne départementale 6 de Roubaix à Leers. Elle survit pourtant un temps sous l’indice H barré, suivant le boulevard de Beaurepaire jusqu’au passage à niveau, et délaissant la voie qui menait directement à la gare du Pile. Les voyageurs accéderont désormais à la gare à pied.

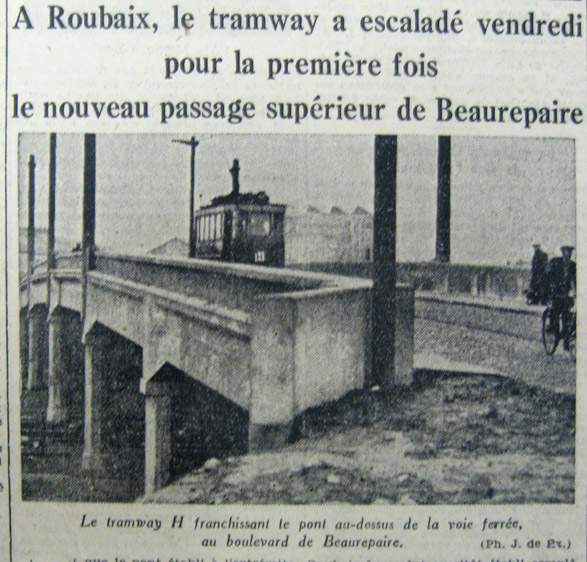

La coupure et le transbordement des passagers va rester la règle jusqu’en 1938, lorsque sera construit le pont au dessus du chemin de fer qui permettra aux trams d’accéder directement à Leers.

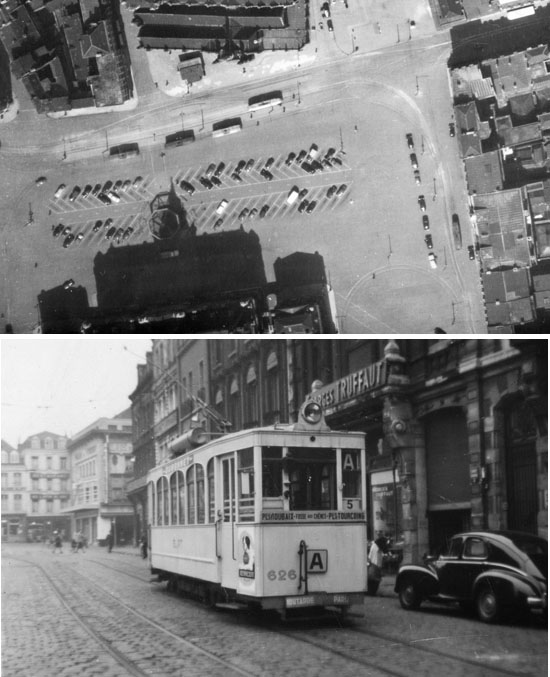

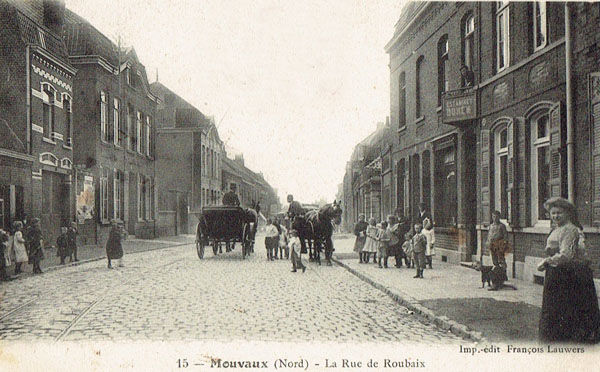

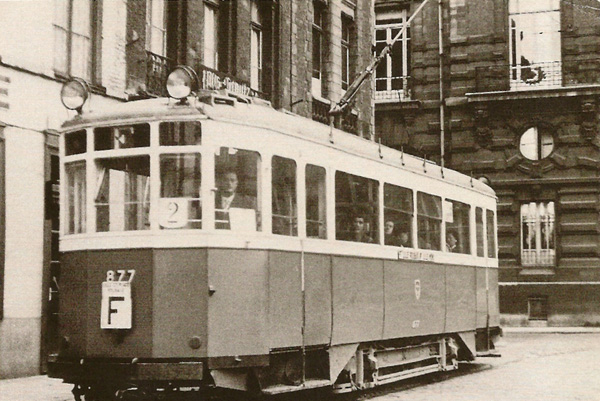

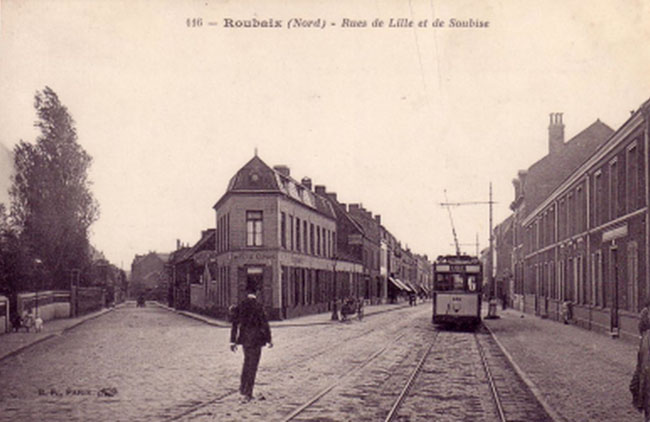

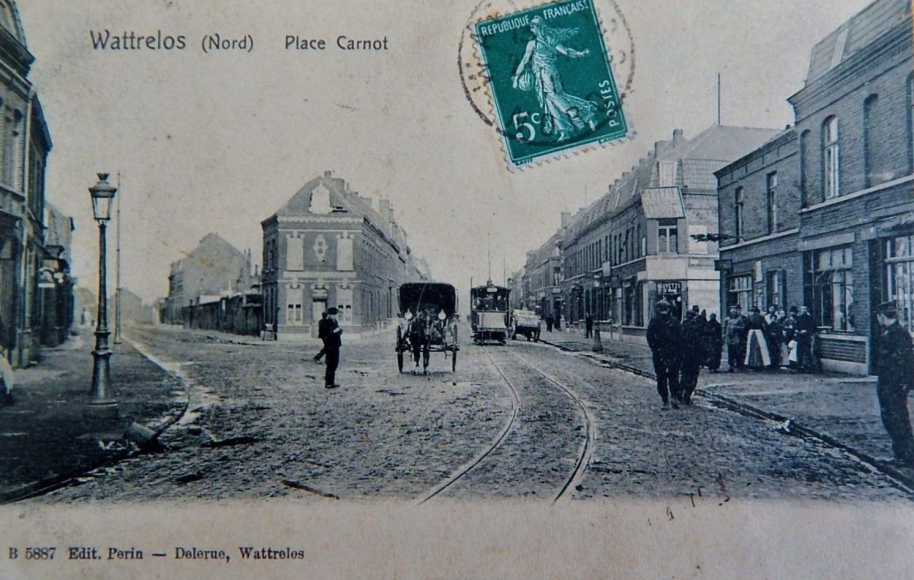

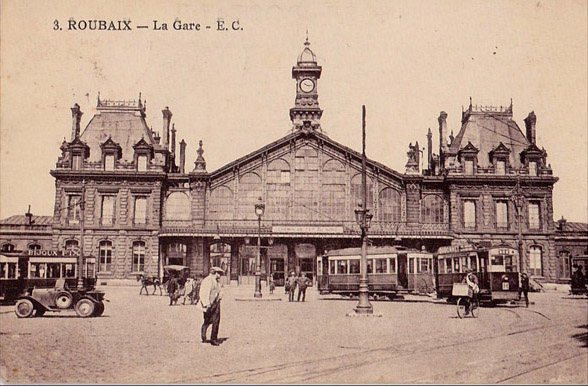

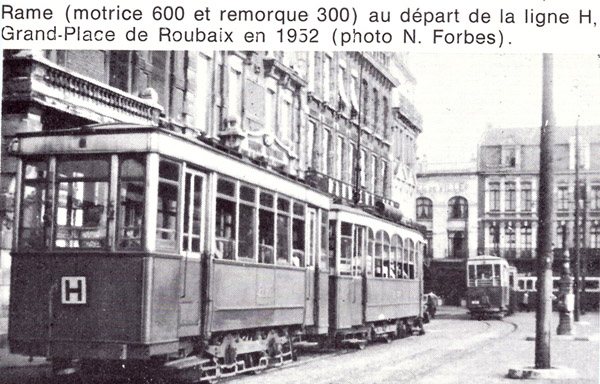

Suivons maintenant la ligne. Elle part donc de la place de la Gare, où la photo nous montre une motrice H qui stationne, prête à s’élancer vers sa destination sur la voie de la raquette. A gauche une citroën trèfle.

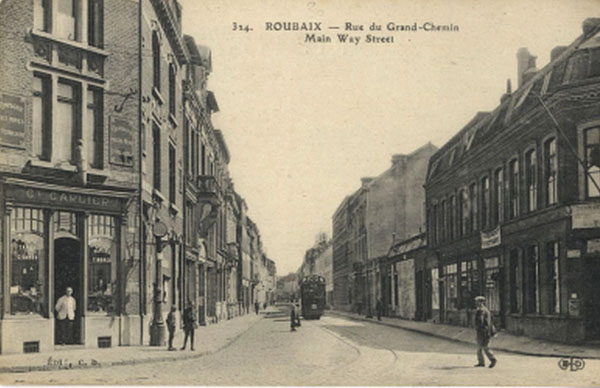

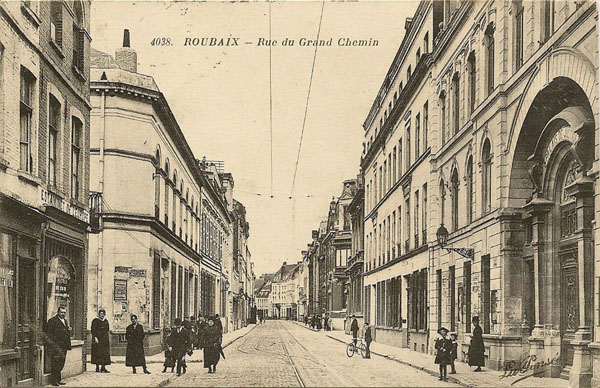

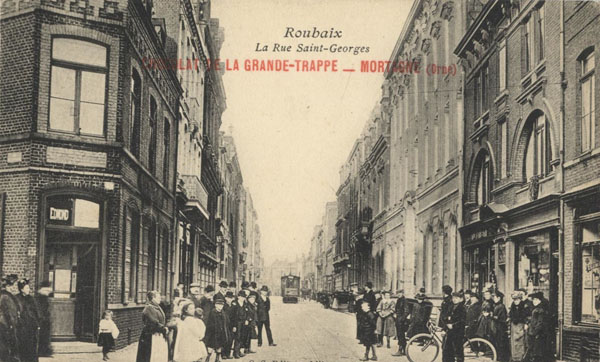

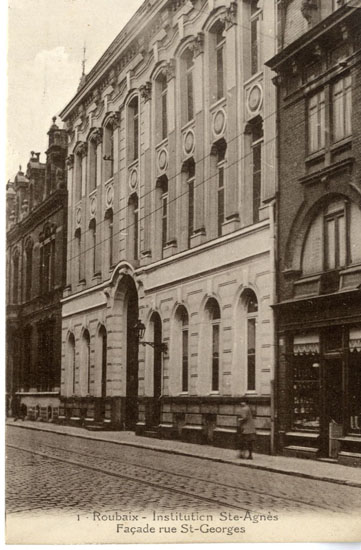

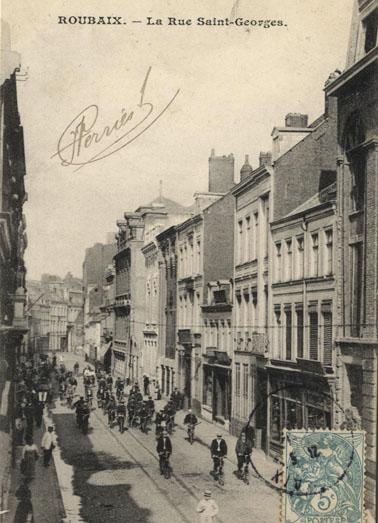

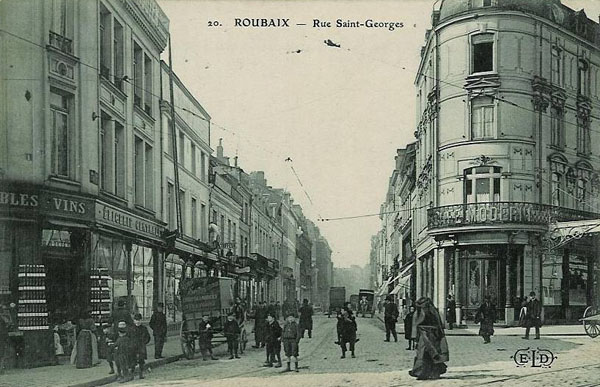

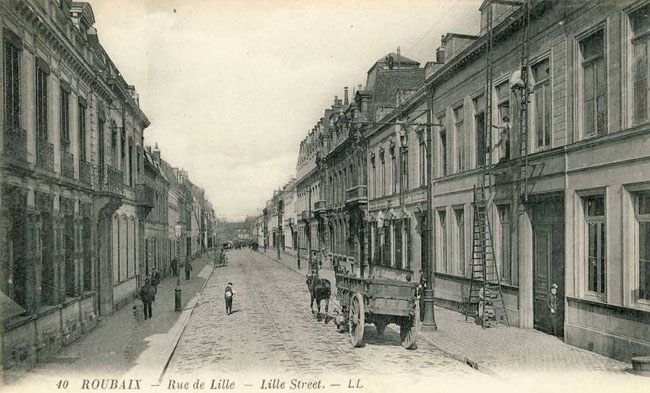

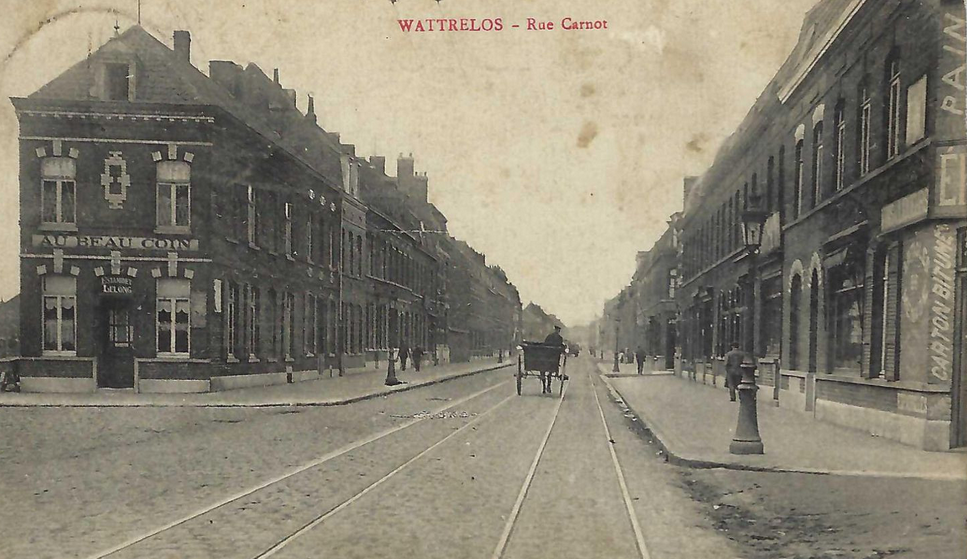

Le H emprunte la rue de la Gare en double voie jusqu’à la Grand Place. La photo suivante nous montre une voiture dans le bas de la rue, pète à aborder la place.

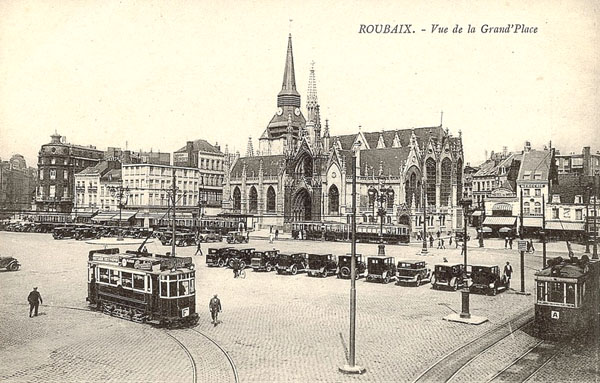

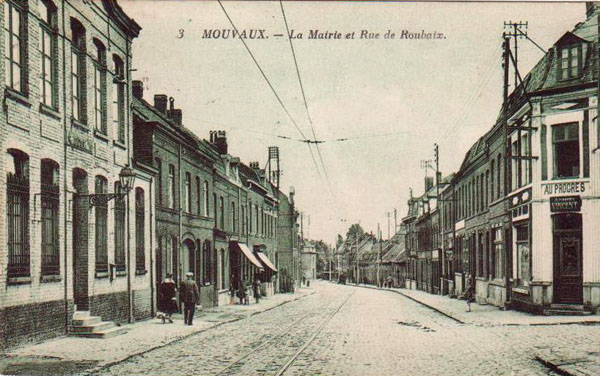

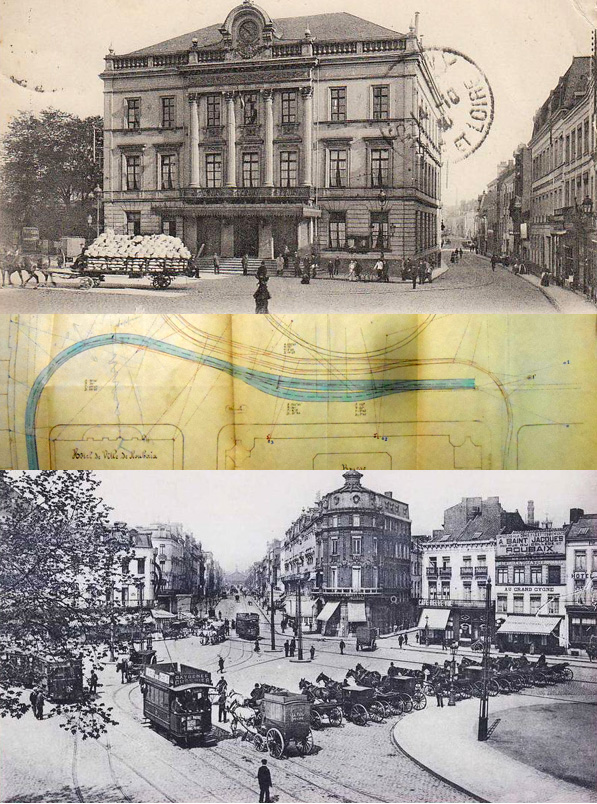

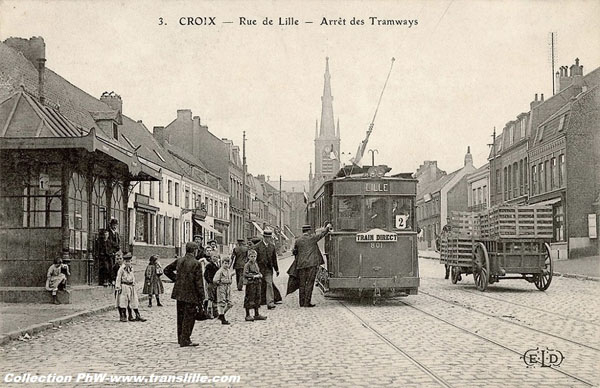

Elle parvient sur la Grand Place où elle effectue un large virage pour longer la mairie , laissant un espace nécessaire le long du trottoir pour les voies de la ligne des tramways de Lille qui y trouve son terminus. La photo nous montre deux motrices appartenant aux deux compagnies et de nombreux fiacres en attente. Notons la différence de gabarit entre la ligne Lilloise à l’écartement de 1m44, et de la Roubaisienne qui utilise des voies de 1 mètre.

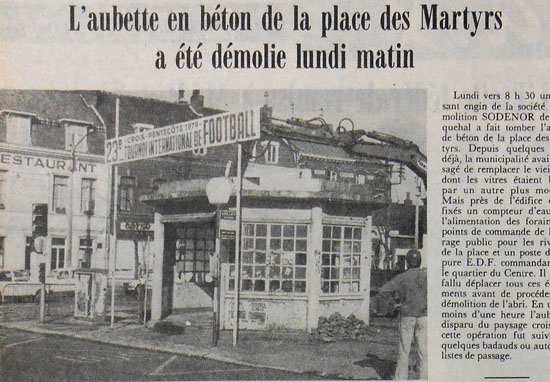

Quelques mètres plus loin, la voir prend à droite jusqu’à l’arrêt devant l’immeuble de la BNCI. Cet arrêt est également partagé par la ligne A Roubaix-Tourcoing.

A suivre

Les documents non renseignés proviennent des archives municipales et de la médiathèque de Roubaix.