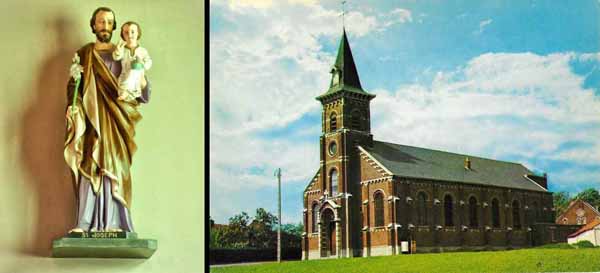

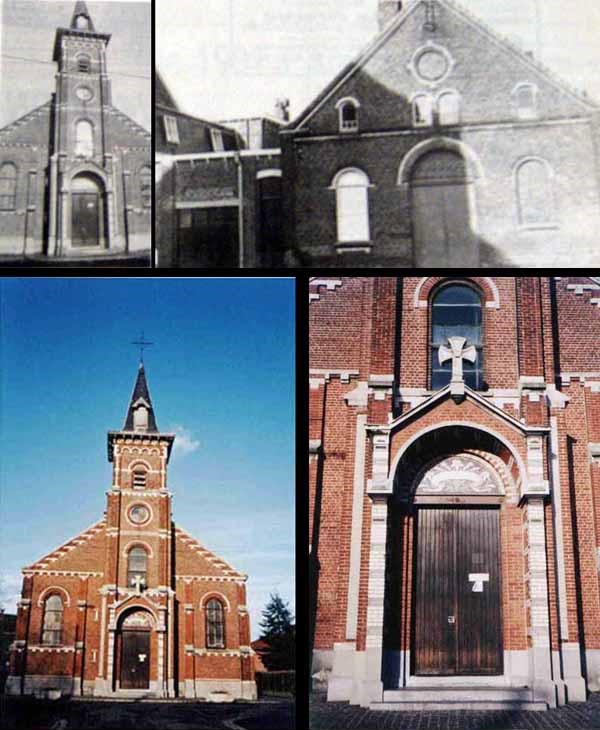

Depuis la construction de l’église, le quartier n’a alors pas beaucoup changé et Hem reste un village rural même si la population a grandi considérablement en 50 années. Sur la vue aérienne de 1951 on ne note pas une grande différence avec celle prise 20 ans plus tôt si ce n’est la disparition du château Olivier et le chantier de la Lionderie qui débute. En revanche en 1976 il n’y a plus de champs autour de l’édifice et en face de lui un tout nouveau lotissement a vu le jour en 1968.

Instantané de mémoire : « Je me suis installée en 1968 dans le nouveau lotissement construit face à l’église Saint Joseph. Je me souviens qu’à l’époque l’un de nos voisins voulait faire une pétition contre un résident qui possédait un coq, lequel le réveillait aux aurores et mon père avait refusé de signer, arguant qu’il était bien plus gêné par les volées de cloches de l’église, en particulier le dimanche matin…J’y ai fait ma communion solennelle en 1970 et je m’y suis mariée en 1982 ».

L’église est alors le repère du quartier et il n’est pas rare de voir des commerces y faire référence notamment Hem Service (sur ce sujet voir un précédent article paru sur notre site). Entre l’église et l’école un terrain reste inoccupé et c’est en 1990 que la construction du théâtre de l’Aventure y commence, théâtre inauguré l’année suivante (sur ce sujet voir un précédent article paru sur notre site).

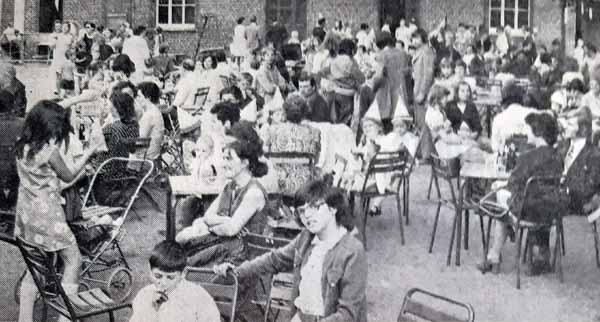

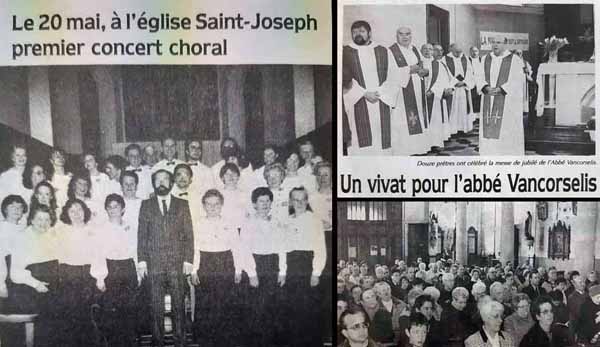

Dans les années 1990, l’époque est au concert choral et la chorale y donne un premier concert du printemps d’Hem, au cours duquel plusieurs formations de la métropole participent y compris bien sûr la chorale mixte de Saint Joseph. En 1995, le père Vancorselis, longtemps curé de la paroisse, y célèbre ses cinquante ans de prêtrise, en présence de nombreux fidèles.

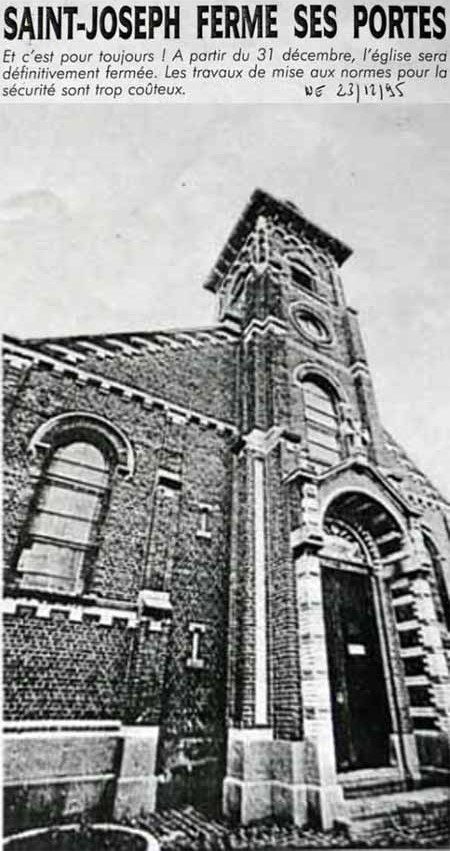

Mais, la même année, près de 90 ans après sa construction, la vieille église ne répond plus aux normes de sécurité publique : toiture fissurée, charpente à réparer et clocher délabré… Elle n’appartient pas à la commune, puisque construite après la séparation de l’Eglise et de l’Etat, et l’Association Diocésaine n’a pas les moyens de financer les réparations importantes nécessaires, au grand désespoir des paroissiens.

A la fin 1995, elle ferme donc définitivement ses portes. Il faut, à terme la démolir, mais pour cela le financement doit être trouvé. Il en est de même pour la construction appelée à remplacer le vieil édifice. Toutes les cérémonies vont être célébrées dans un premier temps à Saint Corneille mais chantées et animées par la chorale et la communauté liturgique de Saint Joseph.

L’abbé Vandeputte, prêtre responsable des communautés de Saint Jean-Baptiste à Forest, et Saint Joseph et Saint Corneille à Hem continue de résider au presbytère situé derrière l’église. Par ailleurs la maison paroissiale reste ouverte à toutes les activités habituelles : accueil des personnes, services et actes paroissiaux ainsi que le secrétariat.

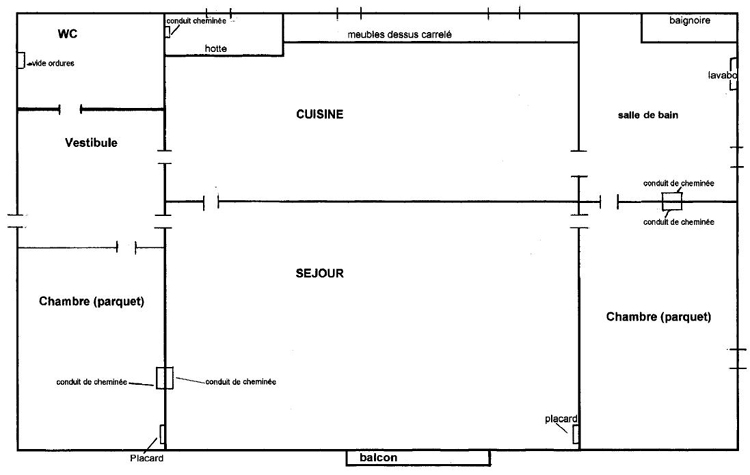

Un an plus tard le conseil économique de la paroisse présente un projet : la rénovation de la salle paroissiale située derrière l’église à côté du presbytère, ancienne église provisoire, afin de transformer à nouveau le rez-de-chaussée en salle destinée à accueillir des célébrations, tandis que l’étage comportera des pièces pour les réunions et les catéchistes.

L’inauguration de la « nouvelle chapelle Saint Joseph » a lieu en février 1998. Une messe s’y déroule à la suite de laquelle les participants découvrent à l’étage l’exposition photographique consacrée au déroulement du chantier tout au long de l’année 1997. La chorale Saint Joseph y reprend du service. La paroisse nouvelle, composée de Saint Jean-Baptiste à Forest, Saint Corneille et la Chapelle Saint Joseph est alors en voie de constitution.

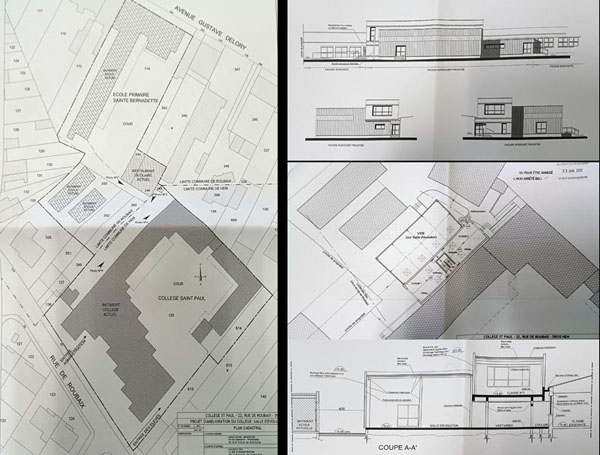

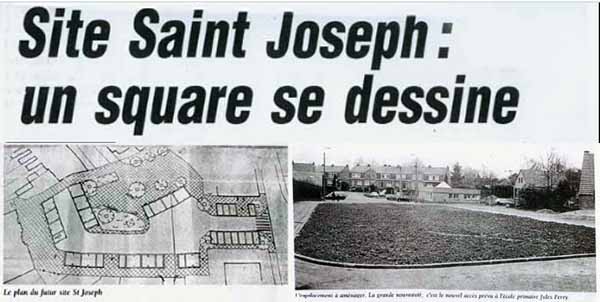

C’est en décembre 1998, une fois la décision de la démolition prise, qu’une réunion publique est organisée au restaurant scolaire de l’école Lafontaine, pour décider ce que deviendra, à terme, cet espace de 3000 mètres carrés en friche appartenant désormais à la communauté urbaine. Celle-ci propose 2 projets : soit un parking de 28 places en épi avec un espace vert au centre, soit 28 places de parking latérales avec, au milieu, une allée piétonne donnant sur la nouvelle salle paroissiale.

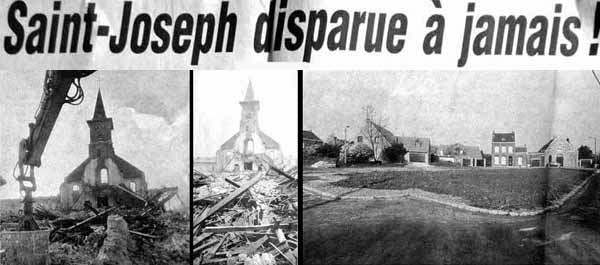

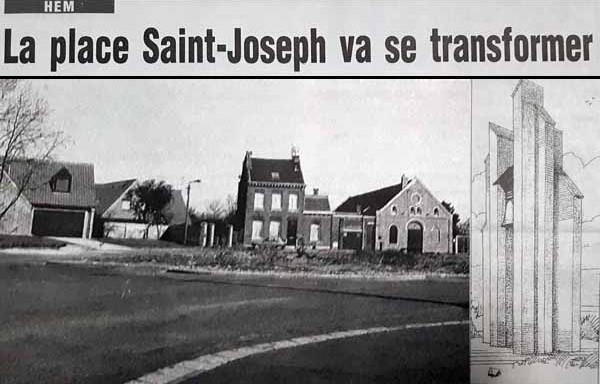

Fin janvier 1999, ce monument emblématique du quartier des Trois Baudets disparaît sous les coups des démolisseurs. Une fois les dernières briques enlevées et la terre arasée reste à son emplacement une espèce de lande désolée. Le projet retenu pour son aménagement prévoit un parking de 46 places pour garer les voitures à côté d’un espace paysager planté d’arbres. Par ailleurs, sous réserve de réunir les fonds nécessaires, l’association diocésaine prévoit l’édification d’un campanile devant réceptionner la cloche de l’ancienne église.

Il ne reste plus de l’église qu’une grande empreinte remplie de terre labourée, lorsqu’en février c’est finalement l’idée d’un square qui prend forme. L’école Jules Ferry doit avoir un nouvel accès côté square, la circulation est conçue comme une large impasse a ménagée avec du minéral, du végétal et priorité aux piétons, avec, au total, 45 places de stationnement, seuls les piétons auront accès à la rue de l’Abbé Lemire, et, même si le Campanile n’est pas édifié de suite faute de moyens, le câble électrique nécessaire sera prévu d’office.

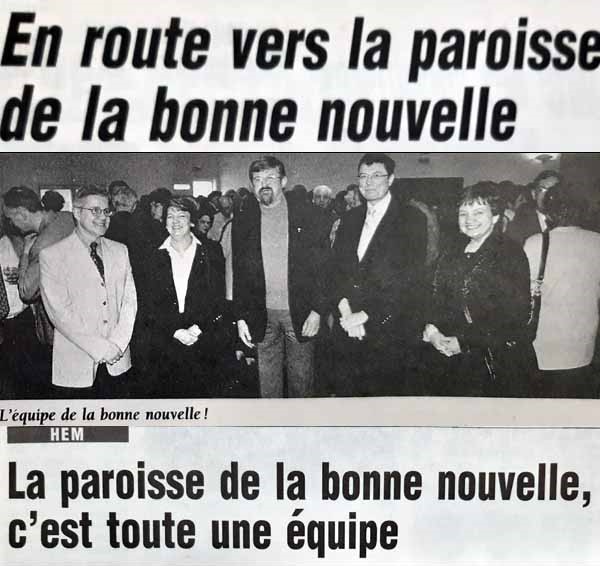

S’ensuit en 2000 la célébration d’envoi de la paroisse de la bonne nouvelle d’Hem-Forest, à l’église Saint Corneille. Une équipe d’animation paroissiale se met en place, réunissant l’abbé Jean-Luc Vandeputte et quatre laïcs qui assument avec lui la responsabilité de la conduite de la nouvelle paroisse et reçoivent chacun une lettre de mission avant le traditionnel pot de l’amitié au cercle Saint Georges à Forest.

La même année voit la transformation de la place Saint Joseph destinée à accueillir un square, 43 places de parking et une entrée sécurisée pour l’école Jules Ferry. Un campanile de 7m50 en briques sera ensuite réalisé et supportera la cloche de 450 kilos, vestige de l’ancienne église. Cette oeuvre d’art sera signée par un architecte de St Amand-les-Eaux : Yvan Jansen.

Sous un soleil radieux de Juillet 2001, la Placette Saint Joseph et le campanile érigé en souvenir de l’église du même nom sont inaugurés, en présence de Pierre Mauroy, président de Lille Métropole Communauté Urbaine et de son vice président Francis Vercamer. Sont également présents l’abbé Gérard de Riemaecker , vicaire épiscopal de Roubaix, et l’abbé Jena-Luc Vandeputte , curé de la paroisse de la Bonne Nouvelle. Cet espace embellit et revitalise le quartier et la cloche Marie-Madeleine y sonne à nouveau.

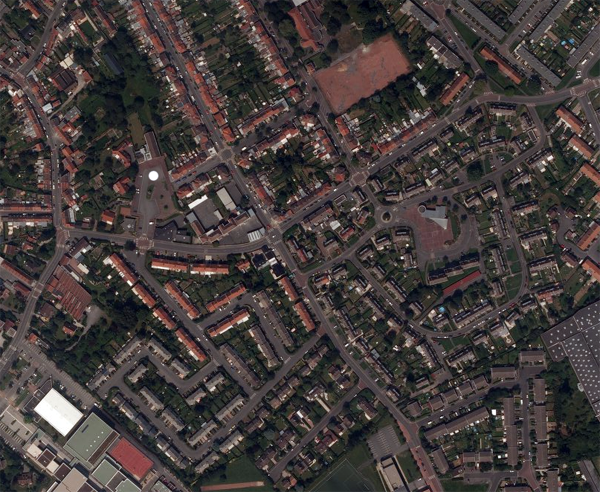

L’église Saint Joseph n’aura donc pas fêté son centenaire et la chapelle Saint Joseph a réinvesti les locaux de l’ancienne église provisoire érigée au début du 20ème siècle. Son souvenir est néanmoins célébré par le Campanile édifié sur la nouvelle Placette Saint Joseph et sa cloche continue à retentir dans le quartier. Vu du ciel évidemment le rendu n’est pas le même et l’endroit est moins repérable qu’autrefois.

Remerciements à l’association Historihem