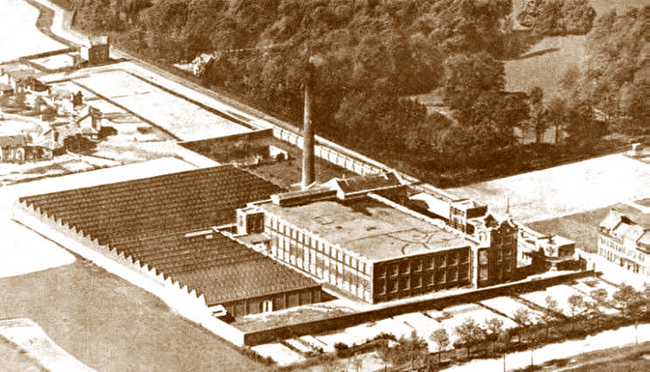

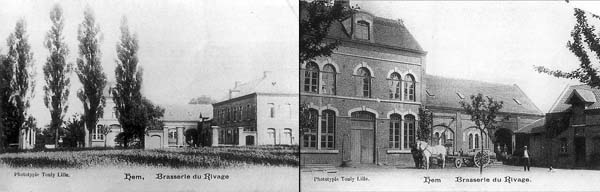

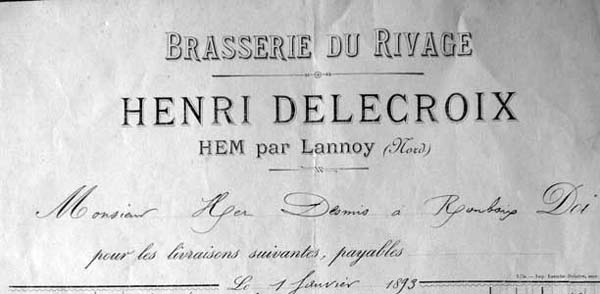

C’est dans l’annuaire de 1893 que le nombre de brasseries à Hem passe de 3 à 5 avec la brasserie d’Henri Delecroix. Né en 1861, de parents cultivateurs, et de santé fragile il passe son enfance sur la côte où il fait ses études. Rentré à Hem il y crée en 1888 une brasserie dotée d’un outillage moderne qui prend rapidement de l’extension dans les environs. Installée rue du Rivage, l’entreprise prend le nom de brasserie du Rivage.

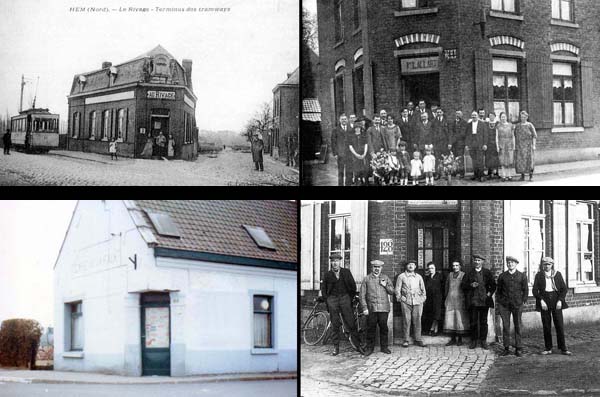

Comme la plupart des brasseurs de l’époque Henri Delecroix est propriétaire de plusieurs estaminets sur la commune. Ainsi on peut citer le café brasserie du Rivage situé au coin de la rue du même nom, le Franc Bouleux au 244 rue de Lannoy (actuelle rue Jules Guesde), la Halte au Petit Lannoy, l’Hermitage rue Poivrée (actuelle rue du Général Leclerc), la Paix (au bout de la rue du Cimetière), le Pinson (au coin de la rue de la Vallée et de la rue de Lannoy…

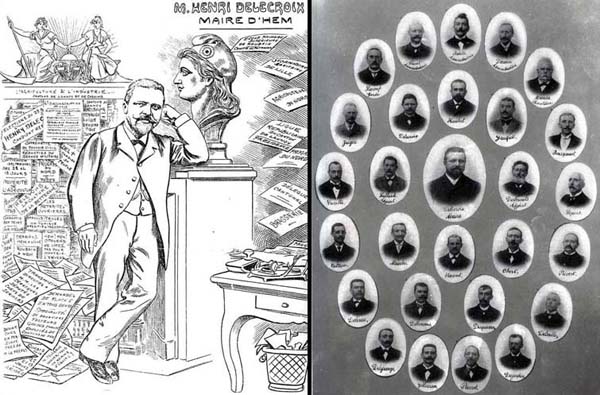

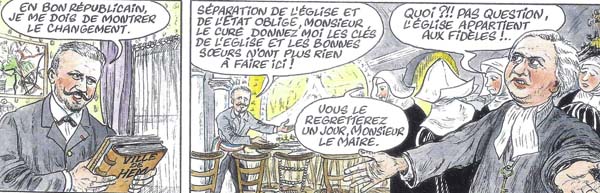

Entré au conseil municipal dès 1896, Henri Delecroix est élu maire de la ville (d’Union Républicaine) en mai 1900 et reste à la tête de la commune jusqu’en 1925. Les journaux de l’époque le décrivent comme bienveillant : « il n’est vraiment heureux que lorsqu’il peut donner satisfaction…sincèrement démocrate il accorde toute sollicitude aux humbles, aux travailleurs ». Les caricatures le représentent assez petit mais râblé, cheveux en brosse, belle moustache et barbe en pointe.

C’est l’époque où est votée la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat de Mr Waldeck-Rousseau. Mr Delecroix est de la même tendance républicaine de gauche et répercute donc son programme au plan local, si bien que ses rapports avec les catholiques se durcissent, notamment lorsqu’il réclame la clef de l’église au curé : Edmond Pollet.

La gestion de l’équipe Delecroix marque la vie municipale d’une très large empreinte sociale (assurance accidents des employés communaux, consultations pour nourrissons, fourniture de livres aux indigents…) Il fait aussi établir avant la 1ère guerre un projet de distribution d’eau potable « sur évier » par la société des Eaux du Nord et met en place un service d’ébouage.

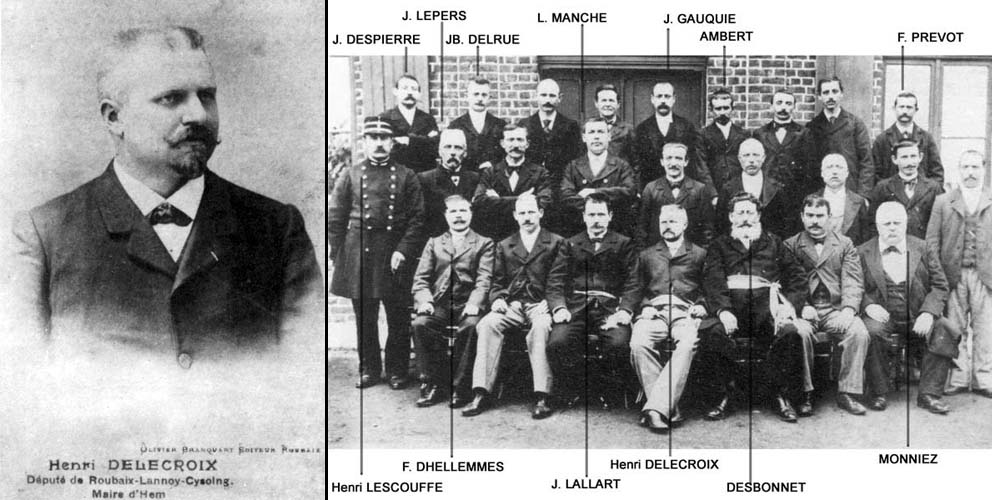

Le progrès technique facilite également la vie de tous les jours et un avis favorable est donné par le conseil municipal suite à l’enquête sur la création d’une ligne de tramways électriques à travers Hem. C’est la ligne Roubaix Hem qui entre en service la 1ère suivie de la ligne de Lille à Leers.

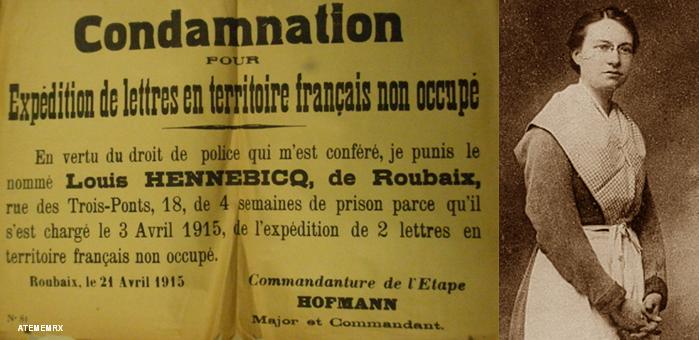

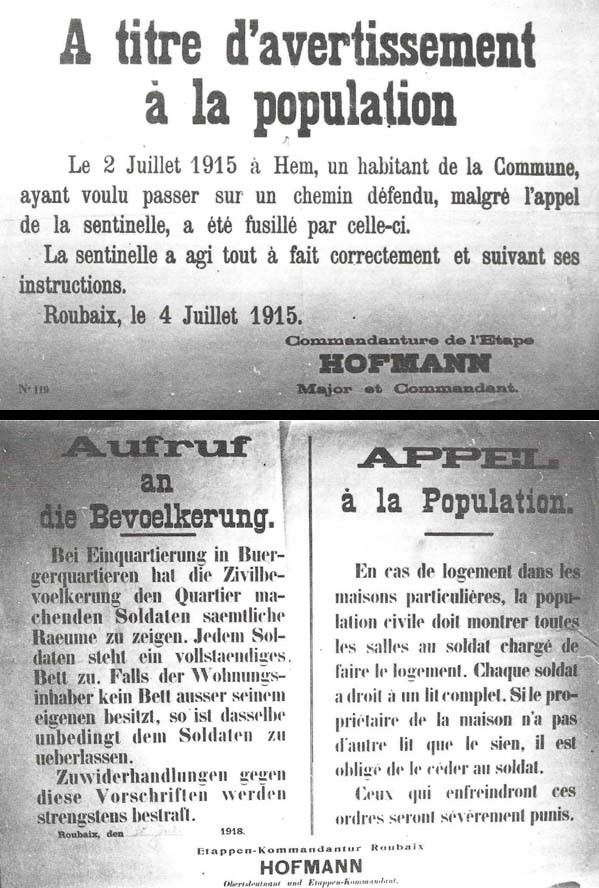

En Octobre 1914, avec le début de l’occupation allemande, comme tous les autres maires, Henri Delecroix reçoit un ordre d’évacuation du préfet pour tous les hommes mobilisables encore dans leurs foyers sauf les fonctionnaires qui restent à leur poste. Les vexations journalières commencent et la ville est soumise à un pillage filtré et méthodique qui fait le vide partout.

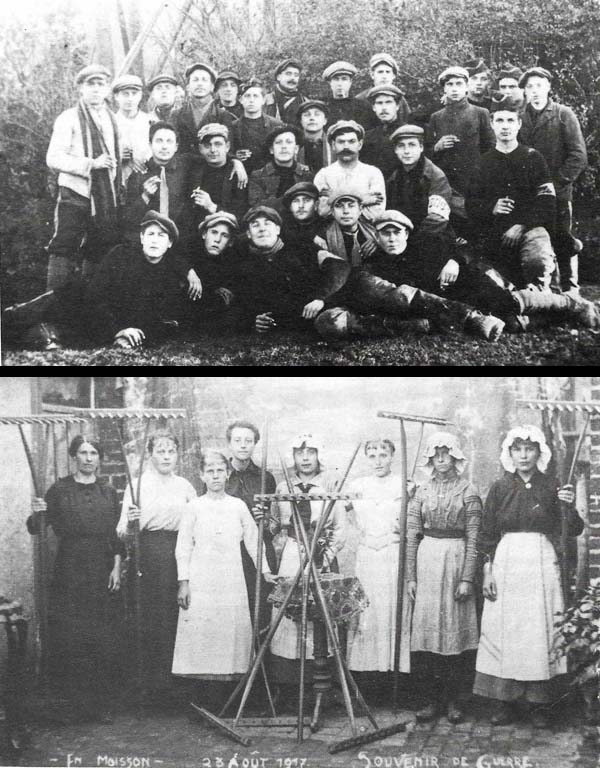

Des ouvriers hémois sont incorporés de force dans des bataillons civils et expédiés dans les Ardennes pour du travail obligatoire pour les occupants. L’autorité allemande ajoute à la déportation des hommes celle des femmes, expédiées dans les villages désertés des Ardennes ou réquisitionnées pour la moisson.

Jeunes hommes déportés et jeunes filles d’Hempempont réquisitionnées pour la moisson (Documents Hem d’hier et d’aujourd’hui)

Jeunes hommes déportés et jeunes filles d’Hempempont réquisitionnées pour la moisson (Documents Hem d’hier et d’aujourd’hui)

La commune doit quant à elle subvenir au logement, au bien-être et à la nourriture de l’ennemi. La population est réquisitionnée à tout moment pour travailler suivant le bon vouloir des allemands et ne peut pas quitter la ville comme elle le veut. La commune fournit chaque jour du bois à brûler aux troupes allemandes. En revanche, les écoles et les églises ne peuvent pas être chauffées.

4 ans plus tard les troupes allemandes évacuent et en décembre 1918, Henri Delecroix peut réunir son conseil municipal. Le conseil a la possibilité d’ ouvrir à nouveau les dossiers laissés pour compte pendant la guerre et de prévoir un budget spécial pour faire face à toutes les dépenses concernant les dommages de guerre avec une aide préfectorale.

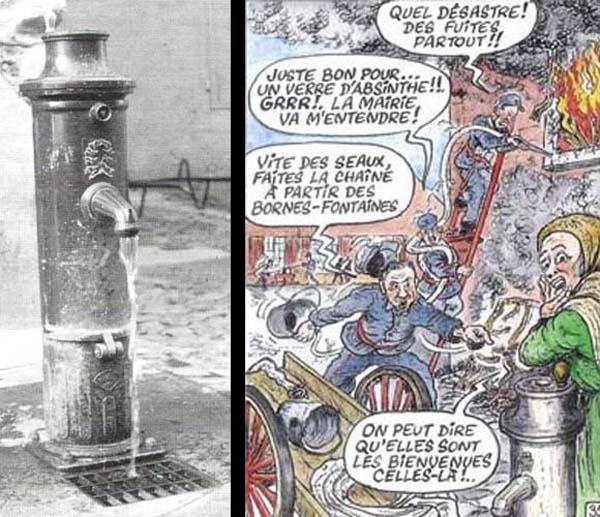

Au début des années 1920, le projet relatif à l’établissement de la distribution d’eau potable dans toute la commune est relancé et en 1926 les canalisations sont implantées et 22 bornes fontaines installées. Puis c’est l’éclairage public de la commune qui est soumis au vote du conseil municipal et l’installation du réseau d’électricité pour tous usages dans la commune est réalisée par la société Tricoit de Lannoy.

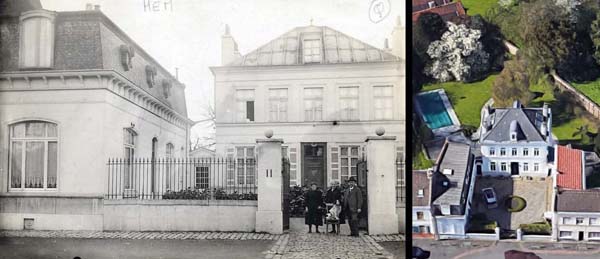

Puis, en 1925, Henri Delecroix perd son mandat de maire au profit de Julien Lallart. Il décède en 1933 d’une longue maladie à son domicile, 11 place Verte (actuelle place de la République).

A suivre…

Remerciements à l’association Historihem, André Camion et Jacquy Delaporte pour leurs ouvrages Hem d’hier et d’aujourd’hui et Hem 1000 ans d’histoire ainsi qu’à Jacquy Delaporte, Christian Teel et Chantal Guillaume pour leur bande dessinée Au Temps d’Hem