Henri est intéressé par toutes sortes de publicités originales : il amène deux petits éléphants, devant et à l’intérieur de son magasin ! ce qui va bien sûr attirer clients et badauds.

Il fait également beaucoup de publicité sur les bus et tramways, il fait peindre la camionnette de livraison en imitant un papier peint à fleurs, bleu et blanc.

Henri est marié avec Francine Suys. Ils ont deux filles. L’aînée Véronique travaillera avec ses parents dans l’entreprise. Isabelle la cadette donnera un coup de main appréciable lors des vacances scolaires.

Début Septembre de chaque année, c’est traditionnellement la braderie de la rue de l’Epeule ; c’est un événement incontournable et, bien sûr, Henri Hourez et sa fille Isabelle, sont présents.

Henri innove également dans le matériel, comme cette machine qui découpe les bordures de papier peints, et cette vitrine composée de plusieurs miroirs posés côte à côte, qui permet de visualiser le résultat final de la cuisine ou du séjour et facilite le choix du client.

Henri et son épouse Francine travaillent énormément ; ils ne comptent pas leurs heures. Les moments de loisirs sont assez rares, si bien que, dès qu’ils en ont la possibilité, ils partent dans leur maison de campagne des Landes, avec leur véhicule : une Citroën SM Maserati ; Henri est passionné par les belles automobiles.

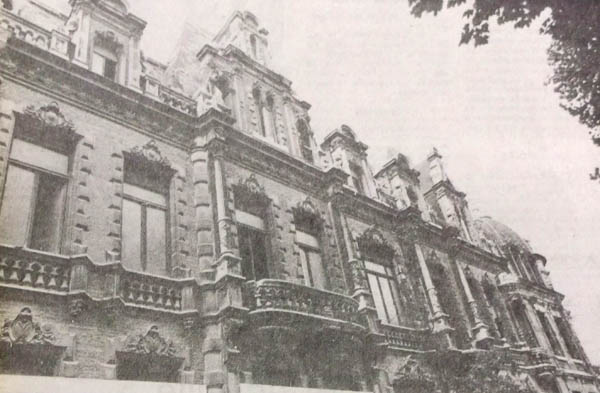

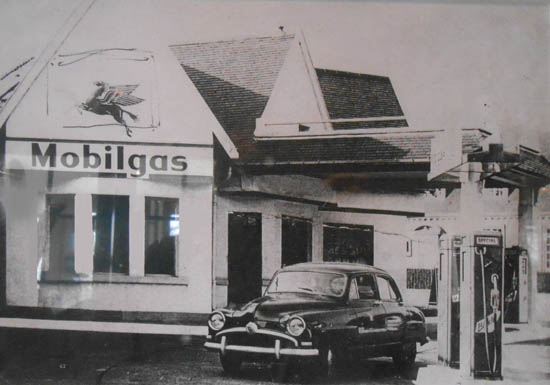

Au milieu des années 60, la maison Hourez reprend le 187 rue de l’Epeule au coin de la rue Watt, commerce tenu par Mme Dehaene café « chez Manu » et E. J. Dehaene coiffeur.

Henri et Francine ont maintenant 8 personnes pour les aider : 5 vendeuses, 1 comptable, 1 secrétaire et 1 chauffeur-livreur. A la fin des années 1970, la maison Hourez rachète le commerce de M Demey, la teinturerie Duhamel au 175.

Le commerce s’étend désormais du 175 au 187 de la rue de l’Epeule.

Henri, son épouse Francine et leurs deux filles habitent à l’étage et, comme le bâtiment est immense, il y a suffisamment de place pour stocker aussi les rouleaux de papier-peint. Un toboggan est d’ailleurs installé pour descendre plus facilement les rouleaux commandés par les clients.

Henri Hourez prend sa retraite au début des années 1980. Il cède son affaire à un confrère, Jean Devaux, qui possède plusieurs magasins à l’enseigne Murosol.

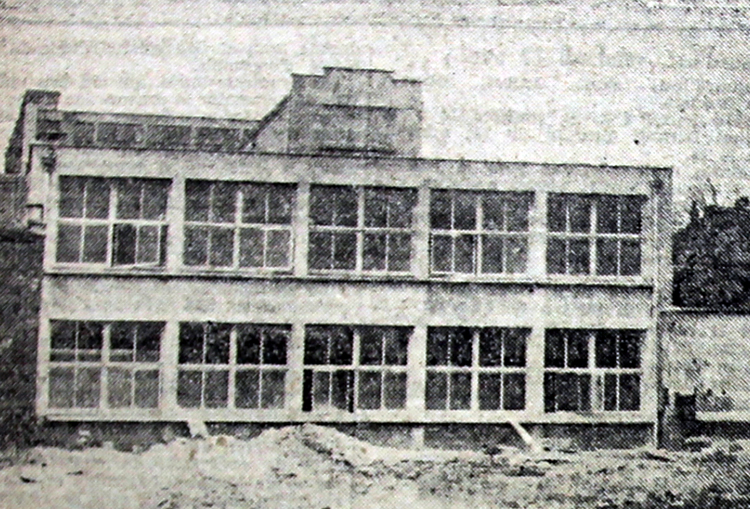

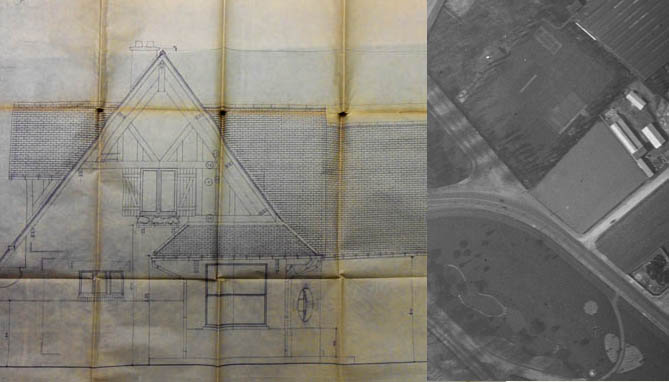

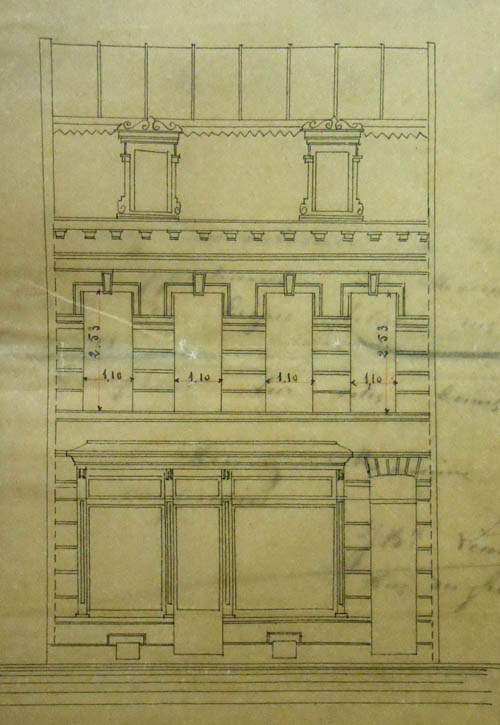

En 1983, Jean Devaux demande à son architecte JC Lequain à Wattrelos une étude pour rénovation de la façade et en 1984 il fait poser par l’entreprise « Publicart » une enseigne de 2,00m sur 2,50m sur la façade .

Malheureusement le succès ne sera plus au rendez vous ! La mode est, à présent, à la peinture sur les murs plutôt qu’au papier peint et les grandes surfaces spécialisées en bricolage-décoration font une rude concurrence au commerce de détail.

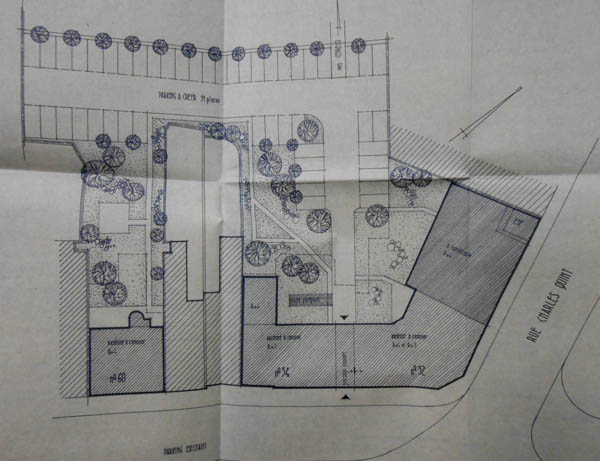

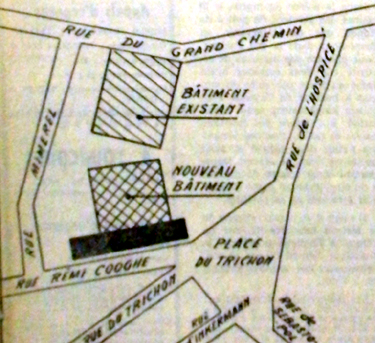

Murosol ferme donc ses portes à la fin des années 90 ; le bâtiment est rasé et on trouve aujourd’hui à cet emplacement un bureau de poste, le CCAS de Roubaix et aux étages, des logements sociaux.

.

Remerciements aux Archives Municipales, à la BNR ainsi qu’à Isabelle Vervust et Véronique Toulemonde pour la documentation et leurs témoignages.

.