La Ville de Roubaix souhaite depuis quelques années aménager un parking non loin du centre ville afin d’améliorer l’accès aux commerces et désengorger la Grand Place. L’Administration municipale a envisagé l’aménagement au Centre de la Ville dans sa partie comprise entre la Place de la Liberté, la Grande-rue, la Grand’Place, la rue du Général Sarrail, la rue du Bois, la rue des Fabricants, la rue Pierre Motte et le Bd. Leclerc. Plusieurs événements vont contribuer à faire avancer ou reculer ce projet.

L’incendie du Radio Ciné

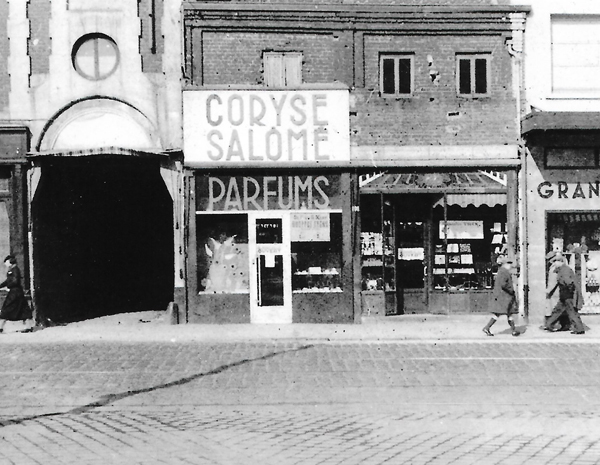

En décembre 1961, à peine quelques heures après la troisième séance permanente de la journée de Noël, le cinéma Radio Ciné est la proie des flammes. Cette salle de cinéma qui s’appelait la salle Sainte Cécile jusqu’à la deuxième guerre, disparaît ainsi victime d’un violent incendie, malgré l’intervention des sapeurs pompiers arrivés sur place dans la nuit à 1 h 45. Au matin, le froid a saisi ce qui reste du cinéma avec sa façade en bois façon « western ». Tout est calciné, réduit en cendres, les 420 fauteuils, la cabine de projection s’est écroulée au milieu du faux plafond qui cachait la verrière, car le toit du cinéma était une véranda . Les dégâts sont évalués à une trentaine de millions de francs.

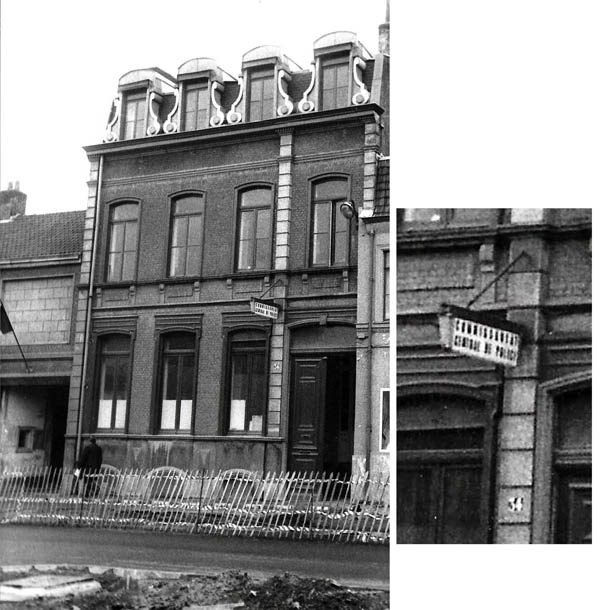

On a craint pour les maisons voisines et particulièrement le 17bis dont les locataires ont été relogés provisoirement dans les locaux du commissariat situé à deux pas. Le mur qui sépare la propriété du n°25 a également souffert, il faudra l’abattre. En effet, ce mur, d’une hauteur de 6 mètres n’est plus contreventé et présente un hors d’aplomb très important vers la cour et le jardin de la propriété portant le n° 25. L’écroulement de la totalité de la toiture et du plancher du cinéma a provoqué le descellement de poutres et, consécutivement, une ouverture béante et de larges fissures dans la partie supérieure du mur. De gros blocs de maçonnerie sont en équilibre instable et peuvent s’abattre à tout moment dans le jardin voisin.

Trois pompiers ont été blessés lors de l’intervention. La ville donne quinze jours au propriétaire pour la démolition du mur du côté du n°25. En 1963, elle se porte acquéreuse du terrain du cinéma pour y réaliser un parking. Il semble que ce parking soit devenu celui du Crédit Commercial de France en 1974 (signalé Ravet Anceau).

Le rachat du 45

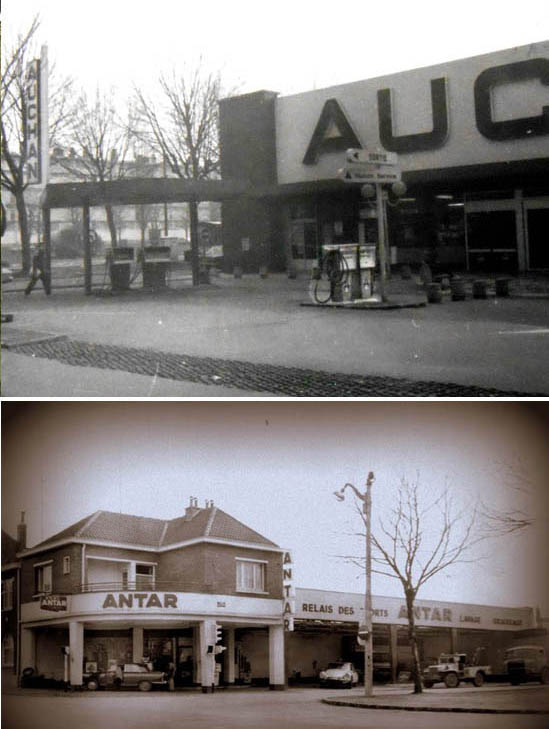

Entre-temps, d’autres acquisitions ont été faites. L’expropriation du 45 rue du Général Sarrail, immeuble appartenant à l’association de gestion des services médicaux et sociaux de l’industrie et du commerce de Roubaix Tourcoing est envisagée dès 1959, une indemnité est proposée au locataire Pennel et Flipo, et une somme de rachat au propriétaire. En 1962, il est procédé à la démolition de l’immeuble qui est confiée aux établissements Mailler (95 rue du Hutin à Roubaix) qui emporte l’adjudication en proposant le délai de démolition le plus court à savoir 6 mois. Mais l’hiver particulièrement rigoureux entraînera un report jusqu’en septembre de l’année 1963. En vue de clore la propriété communale sise rue du Général Sarrail n° 45, une palissade publicitaire fait l’objet d’un appel d’offres remporté par la S.A. Affichage Giraudy en novembre 1964.

Les 47-49

Une autre acquisition est en cours, celle des n°47-49, dont le propriétaire est la SARL Fernand Carissimo et fils en liquidation. L’acte de vente date du 9 octobre 1959 et son contenu nous permet d’avoir une description des lieux. C’est une propriété bâtie sur et avec 2.346 m2 environ comprenant 2 corps de bâtiments reliés entre eux par 2 bâtiments latéraux et les fonds et terrain en dépendant, ainsi que ledit bien existe s’étend et se comporte, sans aucune exception ni réserve dans l’état où il se trouve actuellement c’est-à-dire bâtiments en cours de démolition terrain arasé en tout ou partie. Tous les matériaux de démolition y compris les pavés appartiennent à l’entrepreneur Dhaze et les travaux étant effectués sous la surveillance de M. Lecroart, architecte.

On apprend que le bâtiment est partiellement démoli, suite à une convention passée le 13 novembre 1958 entre les liquidateurs de la S.A.R.L. Carissimo et M. Dhaze, entrepreneur de démolition (97, rue du Brun Pain à Tourcoing). Tous les travaux doivent être entièrement terminés dans un délai de 5 mois à partir du jour du permis de démolition daté du 1er décembre 1958, la démolition devant se faire jusqu’au niveau du trottoir et des cours, toutes excavations comblées et arasées suivant une pente régulière allant du seuil de la grande porte rue du général Sarrail au niveau haut du trottoir de la rue des Fabricants. Mais malgré de nombreux entretiens et plusieurs lettres rappelant à M. Dhaze, ses obligations, la démolition est très imparfaite, le terrain n’est pas nivelé et donc inutilisable dans son état actuel.

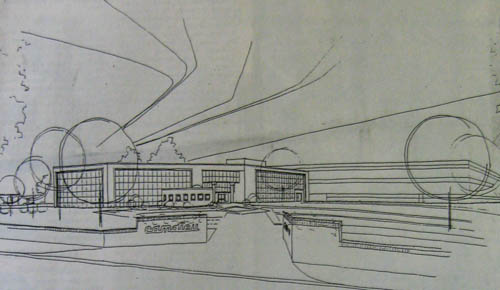

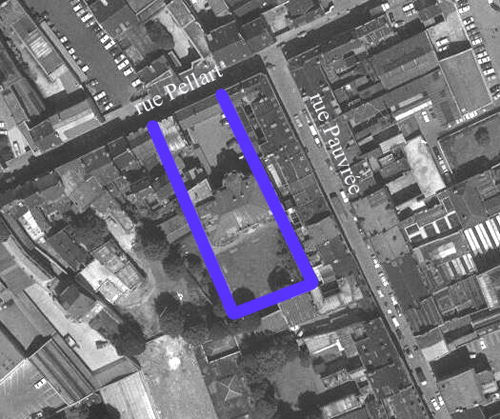

La ville, qui tient là une surface de parking digne de ses ambitions à l’intérieur du quadrilatère délimité par les rues du Maréchal Foch, des Fabricants, du Bois et du Général Sarrail, envisage l’acquisition de la propriété sise 36, 38, 40 rue des Fabricants, d’une superficie totale de 1.991 m2, appartenant à la S. A. Dupont-Desfontaines et Fils. Cela permet la création d’un parking s’ouvrant dans la rue du Général Sarrail (n°45,47,49) et débouchant dans la rue des Fabricants. S’y ajoute en 1965 l’entrepôt sis 46, rue des Fabricants dont la S. A. Dupont-Desfontaines et fils est également propriétaire et dont elle n’a plus l’usage. La ville s’en porte acquéreuse.

Si l’affaire avance bien du côté de la rue des Fabricants, il n’en va pas de même du côté Sarrail. Par une ordonnance de référé du 26 mars 1963, le Président du Tribunal de Grande Instance de Lille, accordait à l’entrepreneur Dhaze, un dernier délai jusqu’au 27 avril 1963 pour parfaire les travaux litigieux. Maître Poissonnier est nommé expert avec mission de déposer un rapport, ce qu’il fait le 25 juin 1964. Ce rapport détaille les travaux restant à exécuter. Cela fait l’objet d’un appel d’offres auprès des entrepreneurs de démolition. M. Fried, 72, rue de la Blanche Porte à Tourcoing, est retenu le 6 mai 1964. Le parking est pour bientôt.

Les grands travaux de 1965

L’année 1965 apporte de nouvelles données : le 25 janvier 1965 les consorts Journel proposent à la ville la vente de leur propriété occupée commercialement sise rue du Général Sarrail n° 51. Depuis le début des années 1960, le traiteur Michel Duplouy tient le commerce à l’enseigne renommée de Blot. Il devient donc pour un temps locataire de la ville de Roubaix. Puis le 3 mai 1965, c’est le grand chantier du collecteur qui démarre dans la rue du Général Sarrail. Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Bassin de l’Espierre a approuvé un vaste projet d’amélioration du réseau intercommunal comportant la construction de plusieurs collecteurs. Certaines voies de Roubaix seront ainsi éventrées pour un temps, comme le boulevard Gambetta, la rue Pierre Motte et la rue du Général Sarrail.

De plus, la conduite d’eau potable de 200 mm de la rue du Général Sarrail qui longe le collecteur est en très mauvais état. Elle a dû être remplacée à la demande du Syndicat, pour éviter toute catastrophe en cas de rupture, par une conduite provisoire de faible diamètre implantée dans chaque trottoir !

Le parking, enfin !

Le 22 Novembre 1965, le parking est terminé ! Un arrêté municipal détermine les conditions d’utilisation de ce nouveau parking :

Article 1er. Un parc destiné au stationnement des véhicules ne dépassant pas 1.500 k g de poids total en charge, est mis à la disposition du public, entre les rues du Général Sarrail et des Fabricants.

Article 2. La durée du stationnement des véhicules sera celle indiquée sur les dispositifs de contrôle de la durée du stationnement et définie aux articles 1, 3, 4, 6 et 7 de l’arrêté municipal en date du 26 octobre 1962.

Article 3. L’utilisation de ce parking devra se faire en respectant les sens de circulation imposés par des panneaux et des flèches peintes sur le sol. Les automobilistes devront prendre toutes dispositions pour effectuer leurs manœuvres d’entrées et de sorties sans danger pour les autres usagers de la route.

Article 4 . Les prescriptions du présent arrêté entreront en vigueur à partir du 13 novembre 1965.