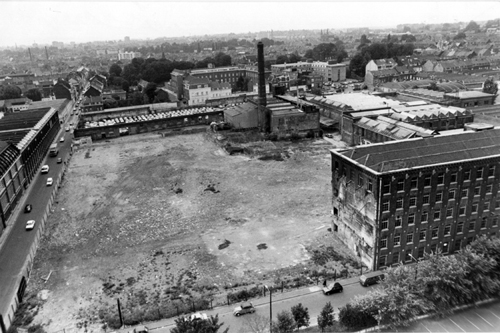

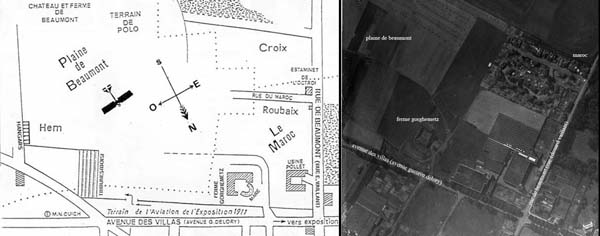

En 1966, le centre d’Hem a encore des allures de village et la rue du Docteur Coubronne, qui mène de la place d’ Hem à Hem Bifur, est encore bordée de champs des deux côtés comme en témoigne la photo aérienne prise à l’époque. Le 26 janvier 1980, la première pierre est posée et c’est en 1981 que la Résidence de la Marque sort de terre au n° 31, modifiant considérablement l’aspect de la rue.

A la pose de cette première pierre Jean-Claude Provo, maire de la ville, est présent et, dès le mois de septembre 80, dans la foule d’Hem en fête plusieurs milliers de personnes se précipitent pour visiter l’appartement témoin.

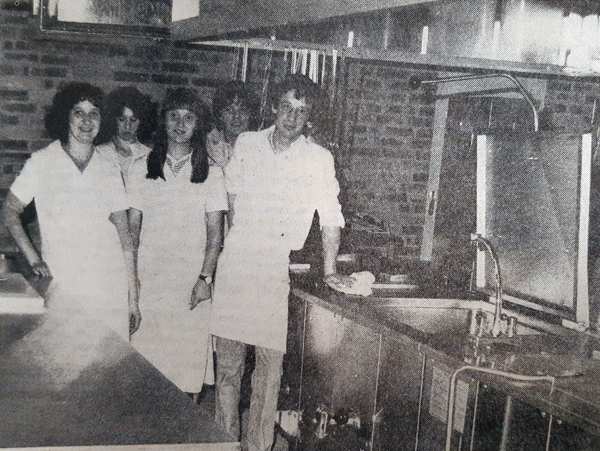

Le 1er Septembre 1981, le foyer logement accueille ses premiers résidents. De par sa conception, cette grande maison a pour vocation de rester chaleureuse et familiale. Pour la directrice, Mme Masson, ancienne infirmière, le foyer doit être un lieu de rencontre entre les résidents, même s’ils ont chacun leur petit appartement fonctionnel.

Ainsi le repas du midi se prend en commun et de nombreuses activités sont prévues pour compléter ce premier élément d’insertion : voyages, veillées, goûters, ateliers, travaux artistiques, etc

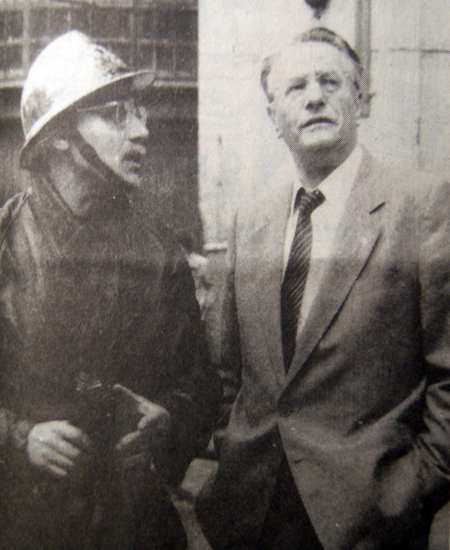

L’inauguration a lieu le 27 février 1982 en présence de Jean-Claude Provo, maire de la ville, et de Joseph Franceschi, secrétaire d’état auprès du Ministre de la solidarité, chargé des personnes âgées, lequel déclare :

« Cette résidence est un modèle du genre. On y trouve tout ce à quoi les anciens aspirent ».

Les discours des officiels mettent l’accent sur les prestations exceptionnelles mises à disposition des locataires : canalisations en cuivre rouge (meilleur conducteur de chaleur), carrelage en grès d’Artois dans la grande salle de séjour, carrelage posé sur un matelas insonorisant dans les coursives (pour éviter les bruits de pas bruyants), menuiseries en aluminium laqué au four (pour éviter les problèmes de condensation).

Concernant les espaces verts les plantations ont été faites bien avant la fin du chantier afin qu’une première floraison intervienne dès le printemps prochain et choisies pour assurer un fleurissement multicolore du début du printemps jusqu’à l’automne.

Les résidents conservent des habitudes personnelles acquises chez eux : téléviseur, médecin traitant, aide-ménagère ; mais ils ont également accès à un service de buanderie, de coiffure, de pédicure et de manucure.

Des événements particuliers leur permettent de ne pas vivre repliés sur eux-mêmes et de partager la vie de la commune. Ainsi, dès février 1982, le carnaval s’invite dans la résidence et les élèves de l’école De Lattre de Tassigny viennent y fêter leur traditionnel carnaval annuel avec les anciens de la commune.

Peu après les résidents fêtent à nouveau le carnaval au cours d’un thé dansant organisé avec les clubs de 3ème étage de la commune et le club J4 de Roubaix venu prêter son concours avec son orchestre.

En 1984, c’est la résidence elle-même qui s’enrichit de son propre club du 3ème âge afin de s’ouvrir sur l’extérieur en proposant des activités qui collent à la réalité et aux besoins des personnes âgées. Pour fêter la naissance du club le bureau organise un « pierrot » où sont invités 140 convives.

En 1993, ne pouvant faire face à la demande croissante des seniors de la ville, le foyer logement se dote d’une extension de 16 studios et d’une chambre d’hôtes pour la famille. Le principe : des studios de 38 mètres carrés en plein pied que les locataires aménagent comme bon leur semble.

Les bâtiments sont à proximité des commerces, de la mairie, de la salle Leplat et de l’église tout en offrant à leurs occupants le calme de la campagne puisqu’un champ les sépare de la voie rapide. Le succès de la résidence et tel que son fonctionnement nécessite bientôt l’emploi de 12 employés municipaux dont 2 jardiniers.

En 2002, la résidence de la Marque, qui compte alors 96 studios, fête ses 20 ans en grande pompe, en présence d’une délégation de la Résidence des Quatre Vents de Leers, avec repas, spectacle et surprises : chants, danses et sketchs, journée animée par le club de gymnastique de la Résidence. Bien entendu les officiels sont de la partie pour fêter dignement cet anniversaire.

Un atelier informatique est lancé, en 2009, démontrant que les résidents du foyer logement restent « branchés ». Quant à la chorale de la résidence celle-ci devient intergénérationnelle en accueillant parmi ses membres tous les 15 jours de jeunes choristes scolarisés à Croix, lui insufflant ainsi un dynamisme renouvelé.

En 2012, la résidence fête ses trente ans. Pendant une semaine se succèdent discours, chants, danses, lancers de confettis, portes ouvertes au public, séances de cinéma, lotos, audition de l’école de musique et un mémorable repas cabaret.

La résidence de la Marque fête ses 40 ans en 2022 et, si elle a connu des extensions et des travaux de rénovation, elle reste dans l’esprit qui a présidé à son installation : des logements coquets dans un cadre de vie verdoyant et des parties communes agréables qui servent de lieux de rencontre aux résidents.

Remerciements à la Ville de Hem